259

Глава 10.

Красота человека — красота космоса. В поисках стилистической формулы греческой цивилизации

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи?

О. Мандельштам

И не было ни индиговых далей,

Ни уводящих в вечность перспектив;

Все было осязаемо и близко;

Дух мыслил плоть и чувствовал объем,

Мял глину перст и разум мерил землю.

М. Волошин

Со времен Шиллера и Гете Древняя Греция пользуется во всем просвещенном мире репутацией родины искусств и обители самой возвышенной классической красоты. Для человека той славной эпохи греческое искусство было единственным, вечным и непогрешимым эталоном красоты, которому можно лишь подражать, ибо превзойти его невозможно, как невозможно превзойти и саму природу.1 В те времена принято было думать, что красота была для греков некой универсальной, всеобъемлющей и всепроникающей субстанцией, которая пронизывала собой не только их искусство и поэзию, но и всю их жизнь, весь присущий им образ мыслей и чувств. Это общее убеждение всех ценителей и поклонников классической красоты было выражено Гегелем, который писал в своей «Эстетике»: «Что касается исторического осуществления классического идеала, то едва ли есть надобность отмечать, что искать его мы должны у греков. Классическая красота во всем бесконечном объеме содержания, материала и формы была подарком, доставшимся греческому народу».

С тех пор, однако, хрестоматийный образ прекрасной Эллады, усердно вдалбливавшийся в головы школяров университетскими профессорами и гимназическими учителями, успел изрядно потускнеть и утратить значительную часть своего первоначального обаяния. За Два минувших столетия старая Европа открыла для себя много новых, Ранее неведомых ей культур и цивилизаций, а вместе с ними и

1 Впервые эта мысль была ясно и определенно сформулирована выдающимся немецким искусствоведом XVIII в. И. И. Винкельманом в его книге «История искусства в древности».

260

новые формы гармонии и красоты, совершенно не похожие на эллинскую красоту. Одно за другим всплывали из небытия и забвения как ушедшие под воду континенты, искусство и архитектура Египта, Вавилона, Ассирии, древней Индии, Китая, Японии, мусульманского Востока, Византии, Древней Руси, доколумбовой Америки, тропической Африки, Полинезии и т. д. На фоне всех этих экзотических поражающих воображение своей причудливой, иногда просветленной иногда зловещей экспрессивностью эстетических систем совершенные классические формы греческих храмов, статуй, рельефов, ваз казались слишком уж идеальными, слишком сухими и пресными, а главное слишком привычными и потому неинтересными.

И все же, как бы ни складывались в дальнейшем исторические судьбы так называемой европейской цивилизации, на наших глазах все более теряющей свой европеизм, греческая культура все равно остается для нас тем идеальным прообразом настоящей старой Европы, каким она была для Шиллера, Гете и всего идущего следом за ними поколения гуманистов конца XVIII—первой половины XIX вв. В этом смысле она давно уже переместилась в царство платоновских чистых идей или вечных ценностей, ускользнув от грозных законов исторической кармы. Очевидно, там же пребывает теперь и греческое искусство, поскольку именно оно, в первую очередь, заключает в себе то, что может быть названо «стилистической формулой греческой цивилизации». Как некий общий принцип эта формула, действительно, пронизывает собой всю жизнь древних греков, как бы велика ни была дистанция, разделяющая исторические реалии античной эпохи и их идеальные воплощения в искусстве, литературе, религии. Но по-другому, очевидно, и быть не могло, если признать, что и в искусстве, и в жизни роль перводвигателя исполнял один и тот же греческий менталитет. Следовательно, нам не удастся по-настоящему оценить и прочувствовать «греческое чудо», если мы не сумеем осмыслить его не только как уникальный исторический феномен, но и как феномен эстетический. Настоящая глава как раз и является попыткой такого осмысления.

Об особой чувствительности греков ко всему прекрасному, их, так сказать, гиперэстетизме свидетельствует множество фактов, которыми нас снабжает греческая литература, начиная опять-таки с Гомера. В одной из песен «Илиады» троянские старцы, восседающие на Скейской башне у входа в город, видят приближающуюся к ним Елену, косвенную виновницу длящейся уже десятый год войны, и не в силах сдержать своего восхищения перед ее умопомрачительной красотой, обращаются друг к другу с такими речами:

«Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы

Брань за такую жену и беды столь долгие терпят:

Истинно, вечным богиням она красотою подобна!»

Итак, красота похищенной Парисом жены Менелая является в глазах поэта и его аудитории достаточно весомым доводом для оправдания кровопролитнейшей из всех войн мифической древности и

261

гибели множества славных мужей. В эпической поэзии других народов мы вряд ли встретим хотя бы один образец такого же рода логики.В знаменитом «Каталоге кораблей», пространном перечне ахейского воинства, пришедшего под Трою, среди прочих героев упоминается и юный Нирей, царь маленького островка Сима, который привел с собой всего-навсего три корабля с небольшой дружиной, самой малочисленной во всем ахейском войске. Поэт, однако, находит нужным особо отметить, что этот юноша был самым красивым из всех ахейцев, за исключением одного лишь Ахилла. Это странное, на наш современный взгляд, соревнование в красоте между воинами огромной греческой армии можно было бы попытаться объяснить, исходя из жанровых особенностей героического эпоса. Оказывается, однако, такие состязания греки устраивали и в гораздо более поздние времена, и не в эпических сказаниях, а на самом деле. Рассказывая о грандиозной «битве народов» при Платеях, положившей конец нашествию персов на Грецию в 479 г. до н. э., Геродот счел нужным упомянуть о некоем спартанце по имени Калликрат, который был признан прекраснейшим из всех эллинов, участвовавших в сражении, хотя и не успел никак проявить себя в бою, так как был сражен персидской стрелой еще до его начала. Представим себе хотя бы на минуту солдат и офицеров любой современной армии, которые перед началом решающего сражения с неприятельскими силами пытаются выяснить, у кого из них самая привлекательная наружность, и мы поймем, какая огромная разница существует между нашим и греческим отношением к жизни, Для греков красота всегда стояла в их системе жизненных ценностей на одном из первых мест наряду с такими категориями, как мудрость, справедливость, героическая доблесть, счастье, удача. Для нас она уже давно передвинулась куда-то на самый дальний план человеческого бытия как мало кому доступная роскошь.

Конкурсы красоты засвидетельствованы нашими источниками в ряде мест на территории греческого мира. Так, в Афинах они сопровождали Великие Панафинеи и празднества в честь наиболее почитаемого местного героя Тесея. Показательно, что в этих состязаниях, как правило, участвовали только мужчины. Придерживавшиеся строгих правил патриархальной морали, греки считали непозволительным выставлять напоказ своих жен и дочерей. Впрочем, на о. Лесбос, где женщины, судя по всему, пользовались несколько большей свободой, чем в других местах, для них устраивались специальные конкурсы красоты. Известный миф о суде Париса, на котором пресловутое «яблоко раздора» должна была получить прекраснейшая из трех главных богинь Олимпа, возможно, напоминает нам о давней традиции состязаний этого рода.

Разумеется, греки умели ценить красоту не только в людях, но и во всем, что окружает человека в его повседневной жизни, например, в домашних животных: лошадях, мулах, быках, охотничьих собаках, в разнообразных предметах домашнего обихода, во всевозможных ремесленных изделиях и, конечно же, в произведениях искусства.1

1 В гомеровской поэзии этот, по определению А. Ф. Лосева, «панэстетизм» простирается на весь вообще мир: «...решительно все вещиименуются прекрасными, божественными, блестящими, совершенными и вообще характеризуются высокоположительными чертами независимо от их фактического содержания».

262

Вспомним, с какой любовью, с каким обилием мельчайших подробностей и с каким знанием дела Гомер описывает вооружение своих героев, их боевые колесницы, их одежду и обувь, различные редкие и ценные вещи, хранящиеся в их домашних кладовых, и даже обычную домашнюю утварь. Вот лишь один из примеров такого описания. Одиссей, возвратившийся в свой родной дом в обличье нищего бродяги, рассказывает Пенелопе о том, как некогда он своими руками изготовил из ствола оливы их супружеское ложе, надеясь что не узнающая его жена наконец поймет, кто он такой:

«После того я вершину срубил длиннолистой оливы,

Вырубил брус на оставшемся пне, остругал его медью

Точно, вполне хорошо, по шнуру проверяя все время,

Сделал подножье кровати и все буравом пробуравил.

Этим начавши, стал делать кровать я, пока не окончил.

Золотом всю, серебром и слоновою костью украсил,

После окрашенный в пурпур ремень натянул на кровати.

Вот тебе признаки этой кровати, жена!»

Конечно, весь этот детальный перечень трудовых операций, вложенных героем в изготовление ложа, во многом продиктован здесь общим смыслом сцены: для Одиссея важны мельчайшие детали его рассказа, ибо чем больше их будет, тем скорее Пенелопа его признает. Вместе с тем совершенно очевидно и то наслаждение, которое доставляет это перечисление самому поэту. Он как бы повторяет за Одиссеем всю его работу, любовно оглаживая рукой каждую часть легендарного ложа. Хотя описываемая им вещь имеет чисто утилитарное назначение и не является произведением искусства в обычном понимании этого слова, Гомер любуется ею именно как произведением искусства.

Совершенно справедливо, хотя и не без доли задорного эпатажа, заметил по этому поводу А. Ф. Лосев: «Гомер (а за ним, пожалуй, и грек вообще) не различает „искусства" и „ремесла". Ему все равно, в основном, делать ли статую Афродиты или шить сапоги. То и другое есть реальное творчество реальных вещей. Современная Европа отличает Афродиту от резиновой галоши тем, что первая-де имеет значение сама по себе, а вторая — вещь житейского обихода. Но как раз этого различия и нет у Гомера. Афродита — вовсе не предмет любования. Это богиня или статуя богини, обладающая вполне жизненной энергией, вполне „интересной", вплоть до помощи в половом акте. С другой стороны, обувь для классики вовсе не есть только вещь жизненного обихода». Не случайно в греческом языке оба

1 Вряд ли, однако, был бы оправданным вывод, что греки были в лучшую пору своей истории всего лишь плоскими прагматиками и утилитаристами вроде русских нигилистов XIX в. и совершенно не ценили «чистое искусство». Лосев в итоге своих раздумий над этой проблемой приходит именно к такой мысли: «Искусство в сравнении с природой — это жалкое кропательство, ничтожное обезьянничанье, какая-то даже недостойная человеческая деятельность. Надо уметь создавать подлинные вещи жизненного или, по крайней мере, хотя бы вообще утилитарного назначения. Вещи же, которые создаются только Для созерцания и являются в этом отношении самоцелью, это никому не нужные вещи, и лучше их совсем не создавать». Оценивая с этой точки зрения изготовленный Гефестом щит Ахилла, подробнейшее описание которого занимает значительную часть XVIII песни «Илиады», мы Должны были бы разделить этот шедевр кузнечного ремесла на две части: 1) полезную — сам щит и 2) бесполезную — сцены и фигуры, украшающие его выпуклую сторону. Ясно, что сам Гомер никогда не принял бы такого деления. Плохо согласуются с теорией Лосева и огромные затраты греческих государств и частных лиц на создание и покупку произведений искусства.

263

понятия: «искусство» и «ремесло» передаются одним и тем же словом «τέχνη», хотя в современных языках такие слова, как техника, технология и т. п., обычно имеют смысл, весьма далекий от всякой эстетики.

Однако греки не только чутко улавливали и высоко ценили красоту в окружающем их мире вещей, они, как никакой другой народ древности, действительно умели и всегда стремились сделать эти вещи прекрасными. Множество красноречивых подтверждений этой мысли можно найти в археологическом отделе любого крупного музея, будь то парижский Лувр, лондонский Британский музей или петербургский Эрмитаж. Здесь, действительно, часто бывает трудно отличить обиходное ремесленное изделие от произведения высокого искусства. Так, греческие амфоры — этот едва ли не самый ходовой из всех видов археологического материала, встречающихся при раскопках античных поселений, всегда можно узнать по особой стройности и строгой элегантности их силуэтов. Столько тонкого художественного вкуса вложили в них изготовившие их гончары, хотя особой материальной ценности они, по всей видимости, не имели и использовались главным образом как простая тара, наподобие современных канистр или мешков для перевозки и хранения вина, масла, зерна и воды.

Не меньшее восхищение вызывают и дошедшие до нас разнообразные предметы домашнего обихода: глиняная столовая посуда, простая и украшенная росписью, глиняные светильники, бронзовые кратеры и гидрии, бронзовые обкладки лож и кресел. Удивительной тщательностью обработки и совершенством пропорций отличаются даже каменные блоки — ортостаты, из которых греки строили фундаменты своих домов, стены храмов и крепостей. На раскопках древних городов, таких как Ольвия или Херсонес, они сразу же бросаются в глаза, резко выделяясь среди грубо выложенных из мелких камней остатков стен более поздних (византийских) построек. Настоящими произведениями искусства были и многие из найденных археологами греческих надписей на камне. Особенно красивы афинские декреты V в. до н. э., выполненные резчиками в особой манере,

264

называемой «стойхедон» (от греч. «στοίχος» — «ряд», «линия»). Созерцание этих стройных рядов и колонок букв, покрывающих всю поверхность (иногда обе стороны и даже боковые грани) больших мраморных стел, рождает в душе то же чувство художественной гармонии и спокойного величия, которое так поражает нас при взгляде на уцелевшие руины архитектурных сооружений и обломки статуй «века Перикла».Вернемся, однако, вновь к тому, что греки считали главным средоточием красоты во всей вселенной и в этом смысле подлинным «венцом творения», а именно к человеку, и поговорим о некоторых особенностях воплотившегося в нем идеала прекрасного. Как в греческом искусстве, так и в литературе этот идеал самым непосредственным образом связан с представлением о полноте и даже избыточности жизненных сил, о физическом и одновременно духовном расцвете человеческой личности и полном раскрытии всех заложенных в ней природой способностей и доблестей. Поэтому, в понимании греков, красота всегда оставалась привилегией молодости. Считалось, что молодой человек в расцвете сил остается прекрасным даже и перед лицом неизбежной смерти, тогда как мужчине зрелого и тем более пожилого возраста это, увы, не дано. Убеждая спартанских юношей быть первыми в бою, Тиртей в одной из своих «Воинственных элегий» прибегает, в частности, и к такому совершенно неотразимому доводу: вид старца, павшего на поле боя, тягостен и внушает всем, кто на него смотрит, только стыд и ужас, тогда как юношей, даже и мертвым, каждый невольно залюбуется («Тем же, чьи юны года, чьи цветут, словно розы, ланиты, все в украшенье, все впрок. Ежели юноша жив, смотрят мужи на него с восхищеньем, а жены с любовью; Если он пал — от него, мертвого, глаз не отвесть»).1 Следуя этой же логике, некоторые греческие авторы в конце концов даже стали склоняться к мысли, что смерть в раннем возрасте на поле боя или от какого-нибудь несчастного случая вообще предпочтительнее, чем смерть старца в своей постели. Это распространенное убеждение уже в IV в. до н. э. выразил известный комический поэт Менандр в таком прекрасном афоризме: «Тот, кого полюбят боги, умирает молодым».

Самих богов греки обычно представляли себе вечно молодыми и, стало быть, вечно прекрасными существами. Исключениями из этого правила могут считаться лишь немногие божества, облик которых

1 Эта специфическая ювенильность (моложавость) греческого идеала красоты, в целом не характерная для народов древности и средневековья, может быть понята как одно из проявлений свойственного грекам сексуального темперамента, ориентированного, как было уже замечено (см. гл. 8), преимущественно на гомосексуальные или гетеросексуальные формы полового влечения. Тип андрогина — прекрасного юноши или мальчика, соединявшего в своем облике мужские и женские черты, стал одной из ведущих тем в греческом искусстве уже в VI в. до н. э. и явно был рассчитан на возбуждение мужской чувственности, о чем свидетельствуют многочисленные сцены определенно эротического характера с его участием (в основном, в вазовой живописи).

265

определялся, в первую очередь, их «профессией», как, например, облик Гефеста, хромого бога-кузнеца с непропорционально развитой, как у всех кузнецов, верхней частью туловища, всегда в грязной, закопченной одежде, с всклокоченными волосами, или облик Пана, этого козлоногого и козлорогого, уже от рождения заросшего густой шерстью покровителя овечьих стад. Интересно, что в греческом искусстве некоторые боги со временем становились моложе и вместе с тем привлекательнее, чем они были первоначально. Так, например, Гермес и Дионис, вначале (в искусстве архаического и раннеклассического периодов) изображавшиеся в виде вполне зрелых бородатых мужей, в конце концов превратились в тех прекрасных безбородых юношей, какими их знала вся поздняя античность и еще позже все европейское искусство, начиная с эпохи Возрождения. Аполлон уже изначально изображался только в юношеском облике, т. е. без бороды. Очень моложаво выглядят в классическом и эллинистическом искусстве и почти все наиболее популярные греческие герои, в том числе Тесей, Персей, Ясон, Ахилл, Диомед и др. Только Геракл и Одиссей обычно имеют облик зрелых мужчин. Отличить взрослую женщину, мать семейства, от юной незамужней девы среди сонма греческих богинь и героинь чаще всего бывает практически невозможно. В группе олимпийских богов, изображенных на восточном фронтоне афинского Парфенона, богини старшего поколения (матери) в сущности ничем не отличаются от богинь младшего поколений (дочерей). Их мраморные тела независимо от возраста всегда одинаково молоды и прекрасны.

Владеющие даром вечной молодости и красоты греческие боги и сами нередко одаривали ими своих любимцев. Красота вообще всегда считалась у греков даром богов. В ней видели знак избранничества, «божественной благодати» (харизмы), которым боги отмечали людей, пользовавшихся их особой благосклонностью, тем самым приближая их к себе. Уже Гомер называл красавцев «богоравными» или «богоподобными» . Красота, однако, была лишь частью целого «подарочного набора», включавшего в свой состав все мыслимые блага, какие только могут выпасть на долю смертного: здоровье, физическую силу и крепость, сексуальную мощь, воинскую отвагу, душевную ясность, удачливость во всех начинаниях.

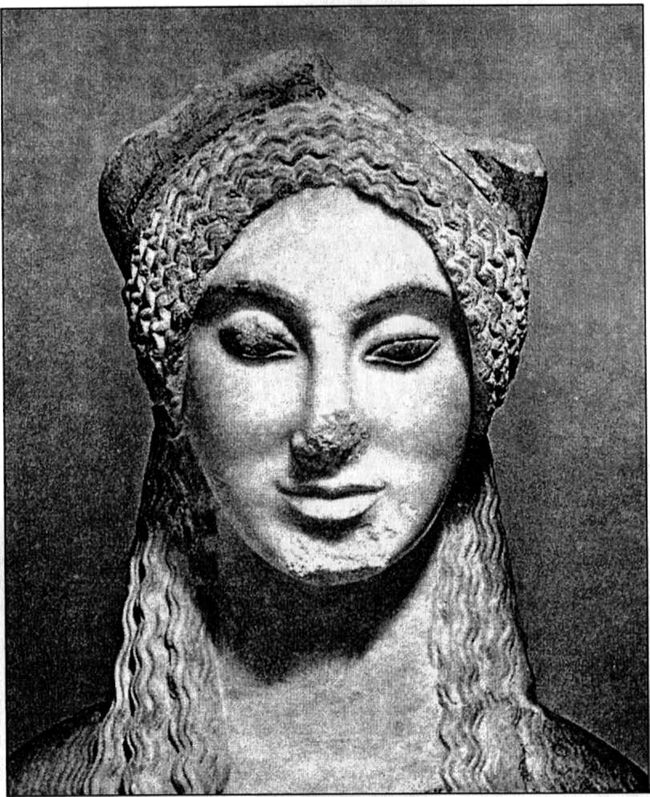

Представление обо всем этом комплексе личных достоинств, отличающих истинного красавца и любимца богов от обычного человека, нашло свое воплощение в целой серии мраморных статуй так называемых «куросов» и «кор», по которым можно проследить шаг за шагом весь процесс эволюции греческой монументальной скульптуры в период ее становления как особого жанра искусства (конец VII—

1 Едва ли случайно, однако, что супругой этого олимпийца-«пролетария» оказывается в мифах ветреная красавица Афродита. В этом парадоксальном союзе нашло свое выражение двойственное отношение греков к ремесленникам и художникам. Как люди, занятые тяжелым физическим трудом, они считались социально неполноценными личностями, как творцы всего прекрасного и хранители его тайн — были объектом всеобщего восхищения.

266

конец VI вв. до н. э.) «Куросами» обычно называют изваяния безбородых юношей, изображенных во весь рост и без всяких признаков одежды на теле, во всем великолепии их атлетической наготы. Хронологически параллельная и стилистически во многом сходная с ними серия «кор» включает фигуры девушек в длинных (до щиколоток), плотно облегающих все тело праздничных одеяниях — пеплосах или хитонах с украшениями на руках и на шее, с повязками-диадемами, напоминающими русские кокошники на голове. Назначение этих статуй могло быть самым различным. Некоторые из них, как это следует из сохранившихся на их основаниях надписей, служили надгробными памятниками. Другие посвящались богам в знак благодарности за чудесное исцеление от тяжелой болезни или избавление от гибели на поле битвы, или какое-нибудь другое подобное же благодеяние (такие статуи обычно находят при раскопках святилищ). Однако независимо от способа их использования и места находки все эти изваяния были связаны между собой общностью вложенных в них их создателями эстетических и вместе с тем религиозно-нравственных идей. В известном смысле слова каждая такая статуя была портретом или, если точнее выразить ту же мысль, магическим двойником, магической заменой некоего конкретного лица. Но это был портрет не буквально реалистический, воспроизводящий во всех деталях подлинный облик человека, а идеальный, изображающий его таким, каким он сам себе и всем окружающим хотел бы казаться, — вечно юным, прекрасным, полным жизни и сил. Судя по всему, это каменное подобие человека, странно скованное в своих движениях, с плотно прижатыми к туловищу руками, с нерешительно выдвинутой вперед левой ногой (у куросов), с блуждающей на губах загадочной «архаической» улыбкой воспринималось греками как единственная доступная смертному возможность избавиться от неумолимого бега времени, как своеобразная замена бессмертия, которую люди той эпохи, не верившие в загробную жизнь, могли представить себе только как вечную славу и память в сердцах последующих поколений. Как верно заметил американский искусствовед Дж. Гарвит по поводу известных дельфийских статуй, так называемых «Клеобиса и Битона», эти и другие куросы «изображают почитаемых покойников как бы выхваченными из неопределенности и быстротечности земного бытия и нашедшими спасение от всеобщей изменчивости в своих застывших, схематичных позах, в предельно обобщенных, повторяющихся чертах лица».Само собой разумеется, что такой способ приобщения к божественной красоте и бессмертию был доступен в те времена лишь немногим очень богатым людям,1 каковые могли найтись в первую очередь среди старинной родовой знати. Заметим попутно, что У греков в начальный период их истории, как, впрочем, и у многих других древних народов, красота считалась неотъемлемой принад-

1 Некоторые куросы, найденные на островах Эгейского моря, достигают колоссальных размеров, возвышаясь над землей на целых 6, иногда даже 12 м. Но даже и сравнительно небольшие (в рост человека) мраморные статуи, конечно, обходились их заказчикам очень дорого.

267

лежностью или даже своего рода видовым признаком именно знатного и богатого человека. По благообразной, привлекательной наружности его всегда можно было узнать и выделить среди толпы простонародья. Этого убеждения твердо держался уже Гомер и другие поэты архаической поры. В «Одиссее» царь Спарты Менелай, увидев только что вошедших в его покои Телемаха, сына Одиссея, и его спутника Писистрата, обращается к ним с таким приветствием:

«В вас не увяла, я вижу, порода родителей ваших: Оба, конечно, вы дети царей, порожденных Зевесом, Скиптродержавных; подобные вам не от низких родятся».

В понимании поэта, как ясно следует из этих слов, благородная внешность и подобающая ей осанка, манера себя держать являются такими же отличительными особенностями человека царского и вообще аристократического рода, как и воинская доблесть, благоразумие, красноречие и другие прекрасные качества души и тела, и так же, как и они, передаются по наследству от отца к сыну. Человек же низкого рода, как раз напротив, и видом неказист или даже просто безобразен, и вести себя не умеет, и в бою непременно оплошает, и вообще ни на что не годен. Единственный простолюдин, которого Гомер счел нужным вывести на эпическую сцену в «Илиаде», человек в полном смысле слова «без роду, без племени» (поэт ничего не сообщает о его родословной, не называет даже имени его отца), Терсит соединяет с повадками крикливого демагога и смутьяна еще и самую отталкивающую внешность:

«Муж безобразнейший, он меж данаев пришел к Илиону; Был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади, Плечи на персях сходились; глава у него подымалась Вверх острием и была лишь редким усеяна пухом».

Такого урода можно избить при всем народе и заставить замолчать, не задевая ничьих нравственных и эстетических чувств. Очевидно, это хорошо понимал и укротитель смутьяна Одиссей, снискавший этим новым своим «подвигом» всеобщее одобрение ахейского воинства.

Уже в послегомеровское время — в VI—V вв. до н. э., стандартным определением аристократа и вообще человека порядочного во всех отношениях стало в греческом слове словосочетание «καλός κάγαΰός», что в буквальном переводе на русский язык должно звучать как «красивый (прекрасный) и добрый (хороший)». Оба этих прилагательных, взятые как вместе так и порознь, равно как и образованное из их сочетания существительное «καλοκαγαθία», заключают в себе Множество различных смысловых оттенков, причем значение их могло очень сильно меняться у разных авторов и в разные периоды истории Греции. Тем не менее ни у кого как будто не вызывает сомнений тот факт, что это словосочетание, как правило, увязывается в греческой литературе с высоким социальным статусом и с неизменно сопутствующим ему высоким моральным обликом того или иного

268

лица или лиц. Его ближайшими смысловыми аналогами в новых европейских языках, вероятно, могут считаться английское «gentleman», французское «comme il faut», русское «человек порядочный, светский, достойный, благородный» и т. п. Однако мы уже не раз могли убедиться в том, что, оставаясь в своих взглядах на мир тем, что принято называть «стихийными материалистами», греки никогда не разделяли полностью физическое естество человека, его тело и его внутреннюю духовную сущность. Для них это было в принципе одно неделимое целое, причем приоритет обычно отдавался физическим, телесным составляющим этого единства, ибо в них видели форму, целиком определяющую внутреннее содержание личности, без которой это последнее просто не могло бы существовать и бесследно исчезло бы, как исчезает, уходит в землю вода, вытекающая из разбитого кувшина. Соответственно и в наборе личных качеств, отличающем истинного калос кагатос от всех остальных смертных, на первое место, по крайней мере первоначально, несомненно, ставились его физические достоинства: внешнее благообразие или красота и телесная крепость, здоровье и сила. Одно здесь логически дополняло другое. Ценности эстетические плавно переходили в ценности жизненно необходимые или полезные. Ведь на здорового и физически крепкого человека и посмотреть приятно, и, наоборот, настоящий красавец не может быть ни тучным, ни рыхлым, ни слабосильным, ни больным. Стало быть, как раз такой человек и есть самый настоящий калос кагатос, т. е. «красивый и добрый», но не в смысле «незлобивый», а в смысле «добротный», «хороший», «качественный» и т. д.1

Со временем логический акцент в понятии калокагатии все более смещался, переходя с чисто внешних, физических достоинств человеческой личности на ее нравственные, духовные и душевные качества. Поэтому Платон, упомянув в диалоге «Протагор» о некоем хорошеньком мальчике по имени Агафон, счел нужным отметить, что он «и по природе был калос кагатос, и на вид очень красив». Тем самым философ как бы признает, что человек, имеющий право именоваться «красивым и добрым», на самом деле мог быть вовсе не так уж красив, а если и красив, то скорее внутренней, чем внешней красотой. Однако Платон писал свои диалоги уже в те времена, когда в общественном сознании греков шла интенсивная ломка традиционных нравственно-эстетических стереотипов. Для более ранних строго классических форм греческого мировосприятия столь резкое противопоставление внешнего и внутреннего, телесного и духовного было не характерно. Человек воспринимался как единый, абсолютно во всех своих деталях гармонически сбалансированный микрокосм, в котором было прекрасно все: «и душа, и одежда, и тело». И именно красота была тем общим стержнем, на который нанизывался весь сложный комплекс мыслей и чувств, охваченных

1 В русском фольклоре эти два понятия, столь тесно связанные между собой в сознании древних греков, были разведены по двум разным, хотя и постоянно увязываемым друг с другом идиомам: «добры молодцы» и «красны девицы».

269

понятием калокагатии.1 Удачнее многих других сумел раскрыть содержание этого понятия А. Ф. Лосев, рассуждая о его многообразных модификациях в поэзии Пиндара. Вот некоторые из его соображений по этому поводу: «Калокагатия — это роскошь тела, души, общества, взглядов, обычаев. Калокагатийный человек силен, бодр, весел, красив, здоров. Он — борец, герой, атлет, равно как и поэт, музыкант, художник. Он же и человек меры. Он покорен тому, чего нельзя линовать, покорен судьбе, но надеется на великую славу в грядущем. Изобилие жизненных благ ему нравится, но он не раболепствует перед ними, а расстается с ними с улыбкой. Он не отказывается от богатства. Однако не богатство и слава владеют им, а он владеет ими, и он над ними всегдашний господин». Если попробовать выразить эту же мысль несколько короче, то, вероятно, можно было бы сказать, что понятие калокагатии в его классическом варианте вмещало в себя всю богатейшую полифонию греческих представлений о полноте и радости земного бытия, а контрапунктом в этой полифонии был идеал разумной красоты, подчиненной законам строгой гармонии и вкуса.Конечно, далеко не каждый мог найти себе место на этом празднике жизни. Идеал калокагатии всегда был аристократически замкнут, сориентирован с настроениями и духовными запросами очень узкого круга людей в основном из высших слоев общества, которые располагали достаточными средствами и достаточным количеством свободного времени для того, чтобы строить свою жизнь по законам красоты и хорошего вкуса. Принятая ими система ценностей совершенно игнорировала простого человека с его каждодневными заботами и нуждами, как бы отсекая от себя всю эту «житейскую прозу» и «суету сует». Тем не менее мы не можем не считаться с тем, что и идеал калокагатии, и тесно связанный с ним идеал досужей, свободной от тягот физического труда жизни (см. о нем в гл. 8), при всей их элитарной узости оказали глубокое влияние на греческую культуру в самых различных ее отраслях и во многом сделали ее именно такой, какой мы ее теперь знаем. Прежде мы уже говорили о ясно выраженном аристократизме греческого искусства, особенно заметном в таком его ведущем жанре, как монументальная скульптура (см. гл. 6). Но та же аристократическая отстраненность от всего повседневного, скоропреходящего, мелкого и низменного в ничуть не меньшей, а может быть, даже и в еще большой степени была присуща греческой науке.

Вот что писал Плутарх (в биографии римского военачальника Клавдия Марцелла) об Архимеде, одном из самых блестящих греческих ученых эпохи эллинизма: «Архимед был человеком такого

1 Перефразируя известную латинскую поговорку: «Здоровый дух в здоровом теле», греки могли бы сказать: «Красивый дух в красивом теле», хотя, как мы уже видели, понятия красоты и здоровья были для них практически неразделимы. Аристотель в «Этике» так выразил эту мысль: «Всегда или большею частью будет поступать и мыслить согласно добродетели и будет наилучше переносить случайности и будет всегда вполне гармоничным тот, кто поистине хорош и устойчив без упрека».

270

возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства по знаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного, не пожалел написать ничего, но, считая сооружение машин и вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, все свое рвение обратил на такие занятия в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни...» Как следует из этих слов — а в достоверности их не приходится сомневаться, — великий механик, более всего прославившийся изобретением удивительных военных машин, которые были использованы для защиты его родного города Сиракуз от осаждавших его римлян, как раз этой стороне своей разносторонней деятельности не придавал особого значения. На свой лад Архимед был, пожалуй, не меньшим эстетом, чем, скажем, Фидий или Пракситель. В своей науке или науках он искал, в первую очередь, красоту, следуя заветам основателя всего «цеха» эллинских математиков и механиков Пифагора, и любое сближение возвышенного мира чисел с сиюминутными человеческими потребностями воспринимал как оскорбление своего чувства прекрасного. Только крайняя необходимость вынудила его принять участие в обороне Сиракуз и поставить свой талант изобретателя на службу отечеству в тот момент, когда ему грозила величайшая опасность. Для Архимеда, как, вероятно, и для других греческих интеллектуалов, его научная деятельность была таким же проявлением его недоступной «грубой черни» аристократической калокагатии, каким для сиятельных атлетов эпохи Пиндара были их «подвиги» на стадионах Олимпии или Дельф.

Для нас, людей рубежа II—III тыс. н. э., красота мраморной статуи и красота математической теоремы или физического закона — категории разнопорядковые и в общем довольно сильно удаленные друг от друга. Греки, скорее всего, не нашли бы здесь какого-то глубокого, принципиального различия. Для них красота была единой универсальной субстанцией (чем-то вроде тончайшей материи), которая пронизывает все мироздание и, хотя и является людям в разных своих формах и обличьях, везде и всюду имеет одну и ту же природу и подчиняется одним и тем же законам. Только вникнув в существо этих законов, мы сможем по-настоящему оценить и все своеобразие греческого чувства прекрасного или, если выразить ту же мысль немного по-иному, сможем постичь эстетические основы греческого мировосприятия, а стало быть, и всей греческой культуры.

В сознании греков понятие красоты было всегда неразрывно связано с понятием гармонии. Все прекрасное, в их понимании, было гармонично, все гармоничное прекрасно. Но что собой представляла эта прославленная эллинская гармония, о которой столько писали и говорили европейские философы и искусствоведы, начиная с XVIII в.? В буквальном переводе на русский язык греческое слово «αρμονία» может означать «лад», «строй», «созвучие» и ассоциируется прежде всего с музыкой. Однако в этом же слове скрыт и более глубокий смысловой пласт, связанный скорее с ремесленным трудом, в особенности с работой плотника и вообще строителя. В лексиконе греческих ремесленников «гармонией» называлась связь, скрепа, сколачивание, сплочение и даже паз или щель между плотно пригнан-

271

ными друг к другу деревянными брусьями или каменными плитами. Таким образом, уже изначально это слово несло в себе понятие постройки или конструкции, в которой все части хорошо пригнаны друг к другу и в основе всего лежит точный математический расчет или, по определению О. Мандельштама, «хищный глазомер простого столяра». Поэтому в один смысловой ряд с «гармонией» вполне логично встают и такие понятия, как «мера» (греч. μέτρον), «соразмерность» (симметрия), «пропорция», «ритм». Все они тесно между собой связаны и в сущности лишь по-разному выражают и определяют один и тот же эстетический принцип.Многообразные зримые и осязаемые воплощения этого принципа донесли до нас сохранившиеся произведения греческого искусства. Обращаясь уже к древнейшим его образцам, каковыми могут считаться вазы, расписанные в так называемом «геометрическом стиле» (IX—VIII вв. до н. э.), мы попадаем в странный, как бы навеки застывший мир линейного орнамента, в котором над всем царят строгие математические законы и всему задают тон точная мера и число. Декоративное убранство этих ваз складывалось из простейших геометрических фигур: ромбов, треугольников, свастик, крестов, меандров, выписанных темной краской по светлому (чаще всего желтоватому) фону лака и образующих широкие орнаментальные пояса, чередующиеся в ритмической последовательности и иногда покрывающие целиком весь сосуд от горла до ножки. Появляющиеся на поздних (в основном второй половины VIII в.) геометрических амфорах и кратерах сцены погребальных тризн, скачек на колесницах, сражений «конструировались» из тех же самых простейших элементов и благодаря этому не нарушали стилистического единства росписи. Общее впечатление от этих шедевров раннегреческой вазовой живописи удачно выразил В. Н. Полевой: «Вся роспись словно бы „смонтирована" из колец, выточенных одним резцом и нанизанных на стержень. Покрытая такой росписью ваза, обладающая к тому же внушительными размерами (ее высота — 1,75 м), выглядит своего рода архитектурным или скорее инженерным сооружением. Число и техника, художественный эффект конструкции, собранной из однотипных деталей, „справляют здесь свой праздник"».

В дальнейшем (уже в VII—VI вв. до н. э.) смысловое содержание и весь репертуар выразительных средств греческого искусства претерпели разительные изменения. На смену орнаменту пришли изображение и повествование. Язык отвлеченных символов и геометрических чертежей уступил место языку полнокровных художественных образов, явно пытающихся имитировать окружающий художника мир живой природы и человека. Однако основные принципы художественной гармонии, выработанные вазописцами геометрического периода, принципы ритмичности, соразмерности части и целого, структурной ясности и тектоники (устойчивости) еще долго сохраняли свою практическую значимость как своеобразный символ веры, которого вполне осознанно придерживались мастера, работавшие в таких ведущих жанрах греческого искусства, как монументальная архитектура и скульптура, настенная (фресковая) и вазовая живопись. Именно эти принципы легли в основу различных канонов и прак-

272

тических правил, использовавшихся греческими архитекторами, ваятелями и живописцами, в том числе и в основу знаменитого канона Поликлета. Аргосский скульптор Поликлет (60-е—20-е гг. V в. до н. э.) был известен в древности не только как создатель ряда общепризнанных шедевров греческой пластики периода ее высочайшего расцвета, но и как автор теоретического трактата об идеальных пропорциях человеческого тела. К великому сожалению, этот трактат носивший название «Канон», не сохранился, и мы сейчас можем лишь догадываться, о чем в нем шла речь. Все современные искусствоведы, занимавшиеся этой проблемой, сходятся в том, что в своих расчетах пропорций идеальной мужской фигуры Поликлет исходил из того простого соображения, что отношения всех ее частей друг к другу могут быть выражены определенными числовыми величинами. Некоторые ученые даже называют эти величины. Так, по мнению Б. Р. Виппера, который следует в данном случае за римским теоретиком архитектуры Витрувием, Поликлет считал, что идеальная мужская ступня составляет одну шестую от высоты всей фигуры, голова — одну восьмую, лицо и кисть руки — одну десятую и т. д. Довольно трудно проверить, насколько верны эти расчеты. Наиболее известные произведения Поликлета, такие как так называемые «Дорифор» («Копьеносец») и «Диадумен» (юноша, повязывающий голову почетной диадемой победителя на играх), дошли до нас лишь в поздних римских копиях, размеры которых вряд ли точно соответствуют размерам подлинников. Для нас сейчас важны, однако, не точные числовые выражения идеальных пропорций тела (в конце концов, у каждого греческого скульптора эпохи высокой классики они были свои, особенные). Важно само стремление греков к математически выверенной и, стало быть, предельно ясной и определенной художественной гармонии. Как справедливо заметил Ю. Д. Колпинский, канон Поликлета, как и другие греческие каноны этого времени, был нацелен на то, чтобы «уловить в строении человеческого тела воплощение той числовой гармонии, того совершенства пропорций, которые как бы пронизывают весь космос и воплощают в образе человеческого тела идеи гармонии ясно сочлененного целостного мира». В этом смысле творческие поиски греческих ваятелей были вполне созвучны духовным исканиям греческих философов из числа так называемых «пифагорейцев», стремившихся представить все мироздание в виде стройной системы овеществленных математических законов.Конечно, идеальная, тщательно просчитанная схема человека, даже если бы она была воплощена в бронзе или в мраморе гением того же Поликлета или какого-нибудь другого великого греческого скульптора, все равно осталась бы всего лишь схемой, бездушным и бессмысленным манекеном, если бы кроме чисто математической симметрии и сбалансированности всех ее элементов в ней не было бы и некоторых других чрезвычайно важных ингредиентов художественной гармонии. Поэтому было бы неверно представлять себе греческих ваятелей и художников этакими холодными ремесленниками, «поверявшими алгеброй гармонию» с циркулем и линейкой в руках. Канон никогда не был для них самоцелью. Он служил лишь

273

подспорьем в работе, использовался как инструмент анализа форм человеческого тела. Осуществлявшийся на этой основе художественный синтез, как правило, заключал в себе массу мелких погрешностей, которые могут расцениваться как сознательные или бессознательные отступления от математической правильности. Поэтому неоднократно производившиеся обмеры сохранившихся образцов классической греческой скульптуры и сделанных с них копий обычно не обнаруживают в них строгого соответствия каким бы то ни было канонам. Очевидно, приступая к своей работе, ваятель все время помнил о каноне, стараясь не отступать слишком далеко от предписываемых им правил, но при этом творил так, как ему подсказывало его вдохновение, его знание живой натуры и, наконец, органически присущее ему чувство прекрасного. Да и сам канон, какую бы из его версий мы не взяли, был в сущности лишь попыткой перевода на язык цифр этой врожденной эстетической интуиции художника, в которой стремление к гармонической соразмерности и структурной ясности было глубоко укоренено самой природой.

При всем многообразии индивидуальных манер, стилистики и технических приемов греческих художников, работавших в разных жанрах изобразительного и прикладного искусства в хронологическом промежутке с VIII по III вв. до н. э., в их произведениях, несомненно, существовало и нечто общее, что может считаться, так сказать, видовым признаком или признаками всего греческого искусства и что всегда позволяет отличить работу греческого мастера, будь то мраморная статуя, надгробный рельеф, расписная ваза, фигурка из терракоты или серебряная монета, от работы какого-нибудь варвара даже тогда, когда он сознательно пытался копировать находившийся у него перед глазами греческий образец. Вероятно, он мог бы добиться желаемого сходства, сделав точные обмеры оригинала и уловив лежащий в его основе числовой канон. Но в том-то дело, что секрет обаяния этой такой манящей и такой недостижимой эллинской красоты никак нельзя было свести к простой сумме арифметических формул или геометрических фигур, хотя сами греки и придавали такое большое значение всей этой цифири.

Первые греческие скульпторы-монументалисты, создатели уже упоминавшихся куросов и кор, явно подражали египетским статуям и время от времени даже использовали известные им египетские каноны. Тем не менее пути египетского и греческого искусства очень быстро разошлись в разные стороны. Слишком уж сильно отличалось греческое чувство формы и понимание гармонии от египетского. Поставленные рядом с египетскими статуями, массивными, тяжеловесными, как бы вросшими в землю или прижатыми к стене силой

В греческой архитектуре существовала аналогичная система оптических поправок, с помощью которых зодчие как бы «подгоняли» свои постройки под зрительное восприятие нормального человека, учитывая свойственные ему по природе дефекты. Так колоннам портика храма обычно придавался легкий наклон в сторону центра. Угловые колонны сознательно делались толще, чем все остальные. Каждая колонна имела небольшую припухлость (энтасис) в нижней части ствола.

274

собственной тяжести и потому до крайности статичными, мертвенно оцепенелыми, греческие куросы и коры, за исключением, может быть, только самых ранних, наиболее египтизированных их образцов кажутся удивительно легкими, стройными и как бы готовыми в любой момент двинуться с места, хотя их ноги делают лишь первый, еще робкий и неуверенный шаг, а руки плотно прижаты к туловищу. В египетской пластике естественная тяжесть камня справляет свой триумф. Она нарочито акцентируется скульптором, становится едва ли не главным выразительным средством, несущим в себе основную идею произведения. В работах греческих ваятелей эта тяжесть как бы скрадывается, уходит куда-то вглубь статуи, сдерживаемая ее упругим, мощным контуром, выполненным как бы «одним росчерком пера» явно без особого напряжения, но зато и очень твердой рукой.1 Отсюда идет то ощущение необыкновенной свободы и соединенного с огромной внутренней силой изящества, которое охватывает нас при взгляде на чудом уцелевшие мраморные тела греческих богов и героев. То же самое чувство испытываем мы и созерцая руины греческих храмов на афинском Акрополе, в Дельфах, Коринфе, Олимпии, Пестуме, Агригенте, и любуясь прелестными рисунками, украшающими вазы чернофигурного и краснофигурного стиля, терракотовыми статуэтками из Танагры, разнообразными изделиями из бронзы, серебра, золота, слоновой кости. Во всех этих случаях целью художника или архитектора было создание прекрасной самодовлеющей формы, организующей и подчиняющей себе косную материю камня, глины или металла и в то же время абсолютно свободной, т. е. вполне изолированной и независимой от окружающего ее пространства. Это специфическое чувство формы настолько глубоко вошло в жизнь и в сознание или, скорее все же, подсознание греков, что с его многообразными проявлениями мы можем столкнуться и за пределами собственно эстетической сферы, например, в политике, где долгое время доминирующей силой оставался автономный и автаркичный, замкнутый в себе полис, в экономике, где главным действующим лицом всегда был свободный индивид, полноправный гражданин полиса и собственник земли, рабов и других материальных ценностей, в религии, где основными объектами поклонения были еще более свободные и уже совершенно ни от кого не зависящие и ни в чем не нуждающиеся индивиды — боги Олимпа.История мирового искусства знает немало случаев, когда поиски чистой гармонии уводили художников очень далеко от реальной

1 Конечно, эта видимая легкость исполнения далась греческим скульпторам, так же как и художникам, работавшим в различных других жанрах искусства, далеко не сразу. За ней стоят десятилетия напряженного труда, упорных поисков и художественных экспериментов. Внимательное изучение эволюции архаической мраморной пластики показало, что статуи куросов и кор очень долго сохраняли форму четырехстороннего каменного блока, в котором каждая из сторон прорабатывалась и воспринималась как самостоятельное произведение искусства. Настоящей круглой скульптурой эти статуи стали лишь в самом конце архаического периода.

275

жизни в фантастический мир условных символических знаков или цветовых и линейных абстракций, вообще лишенных какого бы то ни было смысла. Как правило, такие эксперименты заканчиваются эстетическим тупиком, из которого нет и не может быть никакого выхода. В истории Греции и Эгейского мира примером такого тупика может служить в высшей степени оригинальное и загадочное искусство обитателей Кикладского архипелага, населявших эту группу островов Эгеиды в III тыс. до н. э. Как было уже замечено (см. гл. 1), характерные для этого искусства мраморные изваяния (так называемые «идолы») некоторыми своими формальными признаками (подчеркнутой стройностью, компактностью и элегантностью силуэта, удивительной ясностью основных структурных линий фигуры) напоминают гораздо более поздние архаические куросы и коры и благодаря этому воспринимаются как отдаленное предвестие первых шагов греческой пластики. Пытаясь объяснить это сходство, известный американский археолог Дж. Кэски, в свое время много работавший на Кикладах, как-то заметил: «Эллинизирующая сила, которой земля Греции, очевидно, обладала в исторические времена совершенно независимо от деятельности человека, предположительно начала действовать до того, как появились народы, которые могли быть названы „эллинами"». Скорее всего, Кэски имел в виду особые свойства греческого ландшафта и климата, которые на протяжении тысячелетий активно участвовали в формировании психического склада, культуры и, не в последнюю очередь, эстетических вкусов и пристрастий всех населявших эту страну в разные исторические эпохи племен и народов, чем, собственно, и обеспечивалась определенная преемственность, связывающая между собой все эти эпохи.1 В этом смысле мы, видимо, можем говорить о кикладском искусстве как о первом проблеске особого эгейского чувства формы, которое, спустя тысячелетия, во всей своей полноте и мощи воплотилось в греческом искусстве.

Однако при всей очевидной формальной близости кикладской пластики к архаической греческой скульптуре между ними существовали и не менее очевидные различия. В то время как греческие

1 О влиянии природной среды на сам характер греческого искусства в разное время писали такие замечательные его знатоки, как И. Тэн, О. Шпенглер и др. В литературе по исторической географии Греции не раз отмечались такие типичные черты ее ландшафтов, как их соразмерность человеку (отсутствие каких-то грандиозных, подавляющих все остальное доминант вроде горных цепей Кавказа или Альп, бескрайних степей или пустынь, широких рек и т. п.), гармоничная сбалансированность всех составляющих их элементов, естественная пластичность рельефа, ясность и определенность его контуров, преобладание замкнутых и благодаря этому легко воспринимаемых глазом пространственных анклавов. Наверное, можно было бы сказать, что сама природа этой страны способствовала развитию у ее обитателей склонности к анализу и синтезу, к ясному пониманию структуры любого предмета и способности сгруппировать все элементы этой структуры в наиболее экономичную и вместе с тем гармоничную модель.

276

ваятели VII—VI вв. до н. э. усердно изучали свою натуру, которой для них было, в первую очередь, обнаженное человеческое тело, и таким образом настойчиво, шаг за шагом приближались к постижению «правды жизни» такой, какой она могла быть в понимании людей той эпохи, кикладские камнерезы, также достигшие в своей работе еще небывалого совершенства и технической виртуозности двигались в прямо противоположном направлении — в сторону все большего и большего умерщвления плоти, ее, если можно так выразиться, развоплощения. Под их резцом человеческое тело превращалось в отвлеченную безжизненную схему человеческой особи, сохранившую, да и то лишь в полунамеке, некоторые чисто внешние ее признаки. Греки уже на заре своего исторического существования сочли этот путь в искусстве совершенно для себя неприемлемым. После нескольких столетий экспериментирования с абстрактными геометрическими фигурами (в основном в вазовой живописи) они попытались освободиться от этой стихии чистого орнаментализма и не без влияния своих восточных соседей, прежде всего египтян, обратились к тем формам искусства, которые, в их понимании, представляли собой прямое подражание природе или даже соперничество с ней. Решающую роль в этом повороте на новый путь, который не мог не повлечь за собой радикальную перестройку всей системы эстетических ценностей, вероятно, сыграли такие характерные особенности психического склада греков, как любовь к жизни и умение ей радоваться, здоровая чувственность и могучий сексуальный темперамент, и все это в сочетании с их вечно бодрствующим и вечно ищущим интеллектом, стремящимся так или иначе контролировать и подчинять себе таящиеся в подсознании человека темные инстинкты. Как в философии и науке (см. гл. 9), так и в искусстве греки во всем полагались на свой разум и, опираясь на его мощь, стремились видеть мир таким, какой он есть, находя для каждой из существующих в нем вещей разумное объяснение и оправдание и выявляя таким образом скрытую в ней божественную гармонию.Начиная, по крайней мере, с конца VII в. до н. э., греческие скульпторы и живописцы, работавшие в различных жанрах изобразительного искусства, видели свою главную задачу лишь в том, чтобы как можно более точно и правильно копировать природу или подражать ей в своих творениях, не допуская и мысли о какой бы то ни было ее переделке или преобразовании. Самое большее, о чем они могли мечтать,— это сравняться с природой, сделать свою статую или картину настолько жизнеподобной, что ее было бы невозможно отличить от самого изображаемого предмета или живого существа. До нас дошли удивительные истории о знаменитом живописце Зевксисе, который сумел так натурально изобразить виноградную гроздь, что птицы, принимая ее за настоящую, пытались ее клевать, и о другом замечательном художнике Паррасии, который обманул уже самого Зевксиса, нарисовав занавес, который его соперник, не разобравшись что это такое, попытался отдернуть. О великом афинском скульпторе Мироне рассказывали, что изваянная им фигура коровы казалась настолько живой, что быки, приближаясь к ней, издавали любовное мычание. Впрочем, еще задолго до Мирона сам основатель

277

«цеха» греческих ваятелей искусник Дедал изготовил статую или чучело коровы для похотливой супруги царя Миноса Пасифаи, которая, забравшись внутрь этого муляжа, смогла удовлетворить свою противоестественную страсть к могучему красавцу-быку. В Фивах, главном городе Беотии, будто бы даже существовал закон, предписывавший всем художникам «подражать природе как можно лучше под страхом наказания».

Итак, искусство было, в представлении греков, чем-то вроде второй природы или второго мира вещей, более или менее удачно копирующего первый реальный мир. Любопытно, что даже такой глубокий философ и, несомненно, наделенный тонким чувством прекрасного человек, как Платон, рассуждая именно в таком духе, в конце концов пришел к парадоксальному выводу о том, что изделие простого ремесленника, например, стол или ложе, имеет гораздо большую ценность, чем тот же самый предмет, изображенный кистью великого живописца Полигнота или изваянный в камне самим Фидием. Эту свою странную мысль Платон подкреплял ссылками на свою же собственную теорию идей: в то время как ремесленник «не мудрствуя лукаво» сколачивает стол, подражая идее стола такой, какой она рисуется его умственному взору, и хорошо или плохо, но все же изготавливает вещь, пригодную в быту, Полигнот, изображая тот же стол на своей картине, лишь «подражает подражанию», причем это подражание, так сказать, «второго сорта», уже начисто лишено какой бы то ни было практической пользы и, стало быть, не только никому не нужно, но даже и просто вредно, ибо рождает в душах людей пустые иллюзии и ничего больше. Развивая с неумолимой последовательностью эту свою доктрину, философ выносит суровый приговор не только художникам, но также и поэтам, эпическим и трагическим, не щадя и самого Гомера, ибо все они, по его мнению, «являются простыми подражателями призраков добродетели и прочих вещей, о которых они слагают стихи, не касаясь при этом самой истины...» Не удивительно, что в идеальном полисе Платона, который он спроектировал в своих утопических трактатах «Государство» и «Законы», не нашлось места ни художникам, ни поэтам, ни представителям других «подражательных искусств». Пощажены были только музыканты, ибо музыка — единственное из искусств, которое ничему не подражает или, точнее, подражает лишь божественным созвучиям, вечно пребывающим в мире чистых идей.

Может сложиться впечатление, что и авторы приведенных выше внекдотов о Зевксисе, Паррасии, Мироне, явно восхищавшиеся их искусством, и Платон, сурово порицавший это искусство как никчемное и вредное занятие, одинаково сбрасывают со счета саму красоту художественного произведения, т. е. его эстетическую ценность. Главное для них, как может показаться, — это не красота, а верность натуре или сходство с изображаемым объектом. Платон же добавляет к этому еще и практическую полезность, чем совершенно сводит на нет всю специфичность задач искусства и таким образом приходит к полному его отрицанию. Но даже если не обращать внимания на эти нигилистические эскапады великого доктринера, все равно трудно удержаться от мысли, что в своих взглядах на

278

искусство греки были всего лишь грубыми и прямолинейными натуралистами, требовавшими от художника только «правды жизни» и ничего больше, бесхитростно полагая, что в ней-то, этой правде т. е. в реалиях зримого мира, и заключена вся доступная человеческому разумению красота и гармония. В действительности, однако все обстояло намного сложнее и, как это не раз случалось в истории культуры, обыденное сознание греков и предъявляемые этим сознанием требования к искусству резко расходились с врожденными эстетическими инстинктами этого народа, воплотившимися в практике его художественного творчества.

Как было уже замечено в этой главе (см. также гл. 5), начиная уже с самых первых шагов греческого изобразительного искусства в VII—VI вв. до н. э., скульпторы и живописцы ориентировались в своей работе на некий усредненный тип идеально прекрасного, чаще всего молодого, полного сил человека. При этом все сугубо индивидуальные черты человеческой личности, как физические, так и психические, оценивались как случайные и, стало быть, несущественные ее признаки и потому без долгих раздумий «выносились за скобки», что в свое время и дало основание Шпенглеру и многим другим культурологам и искусствоведам говорить о безличности греческого искусства. Тем не менее сами греки с готовностью принимали эти предельно обобщенные, часто изготовленные как бы по одному трафарету и, несомненно, сильно приукрашенные человеческие фигуры за изображения каких-то вполне конкретных лиц, будь то боги, мифические герои или же самые заурядные смертные, несмотря на то что идентифицировать их личности можно было только с помощью каких-нибудь характерных атрибутов, таких как, например, палица и львиная шкура Геракла или же надписей, предусмотрительно начертанных художником или скульптором рядом с головами изображенных персонажей в сценах на вазах или на пьедестале статуи.

Вот лишь один пример, показывающий, насколько сильно отличались представления греков о правде в искусстве от наших современных представлений. До нас дошла эпиграмма неизвестного автора на памятник спартанского атлета Лады, победителя в состязаниях бегунов на двойную дистанцию на Олимпийских играх 440 г. до н. э. Эта победа потребовала от него такого напряжения всех сил, что на обратном пути на родину он умер. Благодарные сограждане воздвигали в его честь статую, изваянную самим Мироном. Вот как описывает ее безымянный поэт:

«Словно в эфире парящий ногами стремится он к цели,

Сильно вздымается грудь, верой в победу полна.

Вот таким-то тебя здесь поставил. Лада, сам Мирон.

Легкий, как воздух, летишь с поднятой вверх головой.

Полон надежды ты. Губы чуть тронуты свежим дыханьем-

Жажда к победе в груди взносит желания вверх.

Вот он, легкий, как вздох, сейчас с пьедестала соскочит,

Чтобы венок получить... Он не из камня — живой!»

279

Едва ли есть надобность объяснять читателю, что автор этих строк одновременно испытывает два близких, но все же не вполне совпадающих чувства. Восторг перед немеркнущей доблестью и славой спартанского атлета тесно слит здесь с восхищением перед удивительным искусством великого скульптора, который сумел придать мраморной статуе почти абсолютное сходство с живым человеком, запечатлев его в движении, стремительно летящим навстречу своей победе и славной кончине. Поэт явно убежден, что видит перед собой именно Ладу, а не какого-то иного человека. А между тем в те времена, когда был создан воспетый им памятник (середина V в. до н. э.) скульптурные изображения победителей в Олимпии и на других играх еще были лишены черт портретного сходства и, подобно архаическим куросам, воспроизводили условно обобщенный образ идеального атлета — носителя всех доблестей, присущих настоящему калос кагатос. Изображение считалось правдивым, если ваятелю удавалось схватить и точно передать характерное движение тела, работу мышц и даже мимику, отличающие, допустим, борца или кулачного бойца от бегуна или метателя диска. Мирон не знал себе разных в решении сложных художественных задач именно такого рода. Вспомним хотя бы его прославленного Дискобола. Но если бы он вздумал добиваться абсолютного (фотографического) сходства своих творений с подразумеваемыми живыми моделями, современники, конечно, не поняли бы и не оценили его. В этом случае правда жизни такая, какой они ее себе представляли, навсегда ушла бы из искусства.Изучая окружающий их мир с дотошной любознательностью настоящих естествоиспытателей, греческие скульпторы и живописцы использовали всю добытую ими в процессе наблюдений информацию в высшей степени избирательно, тщательно сортируя прекрасное и безобразное, высокое и низкое, великое и смешное и т. п. Сюжеты и предметы, достойные художественного воплощения в искусстве, старательно выбирались среди «тьмы низких истин», которые безжалостно отбрасывались в сторону как ненужный сор. Так, в греческой монументальной скульптуре долгое время использовался практически один и тот же весьма ограниченный круг тем и образов, основным источником которых служила мифология и поднятая до уровня мифологии история недавнего прошлого. Главными действующими лицами больших скульптурных композиций, украшавших храмы и общественные здания, всегда оставались боги, герои и фактически приравненные к ним граждане полиса, которых мы видим, например, на фрагментах панафинейского фриза афинского Парфенона. В этом сугубо официальном искусстве не было места более или менее реалистически трактованным и, так сказать, непосредственно выхваченных из жизни образам реальных людей. Когда великий Фидий осмелился изобразить самого себя и своего друга Перикла в числе действующих лиц сцены амазономахии, которой он Украсил щит изваянной им для того же Парфенона фигуры Афины Девы, его обвинили в религиозном кощунстве. Более интимные и, видимо, более близкие к повседневной жизни сцены греческие скульпторы архаического и классического периодов могли высекать только

280

на надгробных стелах, так как здесь выбор сюжета определялся вкусом заказчика и в принципе считался его сугубо частным делом Но и на этих великолепных, пронизанных светлой грустью рельефах мы видим все те же условно идеальные, почти совершенно лишенные индивидуальных черт лица и фигуры прекрасных мужчин и женщин как бы вырванных из их земного существования и перенесенных в некое мифическое «Зазеркалье». Невозможно себе представить, чтобы среди всей этой возвышенной красоты и гармонии классической греческой пластики вдруг появились бы такие отталкивающие своей нарочитой натуральностью фрагменты «житейской прозы», как эллинистические статуи пьяной старухи и старого рыбака.Гораздо большей свободой в выборе тем для своих произведений пользовались мастера, работавшие в таком, бесспорно, демократичном, чуждом аристократической замкнутости и холодности монументальной скульптуры жанре искусства, как вазовая живопись. По широте и многосторонности охвата жизни греческого общества, по уровню исторической информативности эти «картинки» на вазах оставляют далеко позади и скульптуру, и все прочие виды искусства, уступая разве только литературе. Как подлинная «энциклопедия греческой жизни» вазовая живопись не пренебрегала ничем: ни трудом ремесленника и земледельца, ни уличными и рыночными сценами, ни рутиной школьного преподавания, ни шумными попойками и драками в ночных притонах и борделях, ни мирной тишиной гинекея — женской половины греческого дома. Казалось, для нее не существовало запретных или слишком уж ничтожных, недостойных настоящего искусства тем. Из любой житейской тривиальности, любой мелочи быта греческий вазописец классической эпохи способен был сделать подлинный шедевр, настоящую жемчужину высокого искусства, каждый раз заставляя нас вспоминать известные строки Ахматовой: «Когда б Вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» При этом он каким-то образом ухитрялся не опускаться до натурализма или реализма в обычном значении этих двух терминов, т. е. до «изображения жизни в формах самой жизни». В его произведениях почти всегда сохранялась некая отстраненность, если использовать известный термин В. Шкловского, или отстраненность от реальной жизни.

Об этой любопытной особенности греческой вазовой живописи позволяет судить, например, прелестная жанровая сценка, украшающая краснофигурный килик начала V в. до н. э., вышедший из мастерской известного афинского керамиста Брига. Художник выбрал для этой сцены, казалось бы, крайне неэстетичный сюжет, изобразив юного афинского щеголя в состоянии тяжелого похмелья после недавней попойки. Опираясь на свой длинный посох, молодой человек извергает наземь все выпитое и съеденное, в то время как девушка с коротко подстриженными светлыми волосами (возможно, рабыня или гетера) заботливо поддерживает обеими руками его голову, явно стараясь облегчить ему эту неприятную процедуру. Возьмись за такой сюжет какой-нибудь малый голландец вроде Ван Остаде или русский передвижник, и у него, наверняка, получилось бы что-нибудь крайне неаппетитное и отталкивающее. Греческий мастер превратил этот,

281

казалось бы, чисто физиологический казус в маленькое чудо художественной гармонии, пронизанное тонким юмором и глубокой человечностью. Эстетический секрет этой метаморфозы довольно прост: изящные силуэты юноши и девушки, уверенно вписанные в круглую рамку килика, строгая экономия художественных средств (никаких лишних подробностей бытового или физиологического плана), вполне стереотипный условно миловидный облик действующих лиц, без сколько-нибудь существенных изменений повторяющийся во множестве сцен самого разнообразного характера, и при этом их очень точно схваченные душевные движения и отношение друг к другу (явно угнетенное состояние юноши и нежная заботливость девушки) — все это вместе взятое создает впечатление изысканной непринужденности и блестящего графического артистизма этого маленького шедевра греческой вазописи.Человека с тонким эстетическим вкусом вряд ли покоробят даже и весьма откровенные сцены эротического характера, которыми афинские вазописцы V в. до н. э. довольно часто украшали свои изделия, хотя многие современные блюстители нравственности, конечно, охотно зачислят их в разряд самой вульгарной порнографии. Намерения создателей этих фривольных картинок совершенно очевидны: их созерцание должно было вдохновить заказчиков и покупателей на новые «подвиги» на поприще удалого атлетического секса. Однако скабрезный смысл этого буйства плоти явно тускнеет и отступает куда-то на задний план, если сконцентрировать внимание на упругих линиях контуров изображенных художником фигур, на их безупречной графической сбалансированности и точной выверенности. Красота и гармония рисунка скрадывают даже и самые натуралистические подробности этих сцен, которые в ином исполнении вполне могли бы шокировать неподготовленного зрителя. Подобно мифическому Орфею, укрощавшему диких зверей своим пением и игрой на лире, мастера греческой вазовой живописи умели облагораживать самые дикие и отвратительные порывы человеческой плоти, искусно драпируя их тонким флером художественной гармонии, в чем нетрудно убедиться, разглядывая почти всегда радующие глаз красотой и точностью графических решений сцены пьяных непотребств и сексуальных оргий афинской золотой молодежи и как бы повторяющие их в иной, мифической плоскости изображения неистовствующих менад, силенов и сатиров — спутников безумного бога Диониса.1

Но, в совершенстве владея искусством маскировки темных сторон человеческой жизни, греческие художники ничуть не хуже умели скрывать от самих себя и от своих зрителей и безобразие смерти. И в вазовой живописи, и в скульптуре классической эпохи фигуры

1 Популярность сюжетов этого рода в греческом искусстве ясно показывает, что в отличие от средневекового человека, вечно мучившегося от непреоборимых вожделений плоти и сознания своей греховности, Древний грек относился к жизни своего тела даже и в самых низменных ее проявлениях как к чему-то вполне естественному и, даже более того, священному и заботился лишь о том, чтобы его телесные порывы не преступали определенной меры.

282

мертвых и умирающих людей, как правило, отличаются той же безупречной красотой и совершенством пропорций лица и тела, что и фигуры живых участников изображенного события. Художник или скульптор мог довольно точно передать мертвенное оцепенение тела погибшего героя, как мы это видим, например, на великолепном аттическом килике работы прославленного мастера Дуриса (начало V в. до н. э.), роспись которого изображает богиню утренней зари Эос с телом ее сына Мемнона, убитого Ахиллом в одном из последних сражений Троянской войны. При этом, однако, он старательно избегал всякого рода натуралистических деталей реальной картины смерти явно щадя нервы зрителей так же, как и их эстетическое чувство' которое, несомненно, было бы оскорблено физиологической точностью такого рода. Греческий мастер был твердо убежден в том, что человек во всех отношениях прекрасный (настоящий калос кагатос) должен оставаться таковым и в объятиях смерти, ибо достойным завершением прекрасно прожитой жизни может стать только не менее прекрасная смерть. Поэтому в сценах смерти в классическом греческом искусстве мы не найдем ничего отталкивающе безобразного или устрашающего. В них нет ни той хладнокровной варварской жестокости, которой отличаются изображения всевозможных расправ над побежденными, массовых казней и царских охот в древневосточном, особенно в ассирийском искусстве, ни того трагического надрыва, иногда доходящего до истерической взвинченности, который так поражает нас в таких прославленных скульптурных группах эпохи эллинизма как Лаокоон или Галл, убивающий свою жену и себя. Рядом с этими образцами почти барочной патетики даже такие трагически окрашенные произведения классической эпохи, как фигуры умирающих воинов с фронтонов эгинского храма Афины Афайи или сцена гибели царицы амазонок Пентесилеи на замечательном аттическом красно-фигурном килике первой половины V в. до н. э., кажутся исполненными умиротворенного спокойствия и светлой печали. Можно сказать, что в них отсутствует сам ужас смерти, преодоленный жизнеутверждающей силой бессмертной гармонии.Если попробовать теперь кратко подытожить все эти наши наблюдения над основными особенностями классического греческого искусства, то его эстетическое своеобразие можно было бы, пожалуй, выразить такой формулой: «По своей природе это было, с одной стороны, не что иное, как жизнеподобие, ограниченное и урегулированное гармонией, с другой же — гармония, ограниченная жизнеподобием». Гармония и, прежде всего, ее главная составляющая — чувство меры, была тем скрытым «камертоном», который сдерживал греческого художника в его вечном стремлении к познанию жизни, заставлял избегать слишком сильных, граничащих с гротеском приемов художественной экспрессии,1 удерживал от чрезмерной драма-

1 Это не исключает, конечно, появления в греческом искусстве, в основном в вазовой живописи и позже (начиная с IV в. до н. э.) в мелкой пластике (терракотовые статуэтки) отдельных фигур и целых сцен, явно рассчитанных на комический эффект. Чаще всего гротескный облик изображенного персонажа указывает на его причастность к кругу дионисийской обрядности (фигуры силенов и сатиров) или к прямо связанной с этим же кругом комедии (маски комических актеров и их фигурки).

283

тической напряженности отдельных фигур и целых композиций, от крайностей бурной эмоциональности или чересчур утонченного психологизма. Непреложный закон красоты, понимаемой прежде всего как очень точно сбалансированная система равновесия, соразмерности и структурной ясности пластических объемов или графических контуров, начисто исключал любые «вольности» такого рода и неумолимо требовал от художника обуздывания своих творческих порывов и отказа от слишком смелого экспериментирования с формами, линиями и цветом. Пресловутое бесстыдство плоти в греческом и вообще античном искусстве, так сильно смущавшее и вводившее во искушение добрых христиан, может показаться по-детски невинной и даже целомудренной забавой в сравнении с той предельно откровенной и поистине соблазнительной обнаженностью человеческого духа, с которой мы впервые сталкиваемся в эллинистическом, а затем римском скульптурном портрете и в таких во многом созвучных им образцах античной портретной живописи, как знаменитая фаюмская энкаустика. Во всех этих случаях слишком резко акцентированная психологическая экспрессия и натуральность облика портретируемого лица как бы взрывают изнутри художественную гармонию и почти совершенно сводят на нет дистанцию, отделяющую реальную жизнь от произведения искусства. Греческие художники классической эпохи всегда старались блюсти эту дистанцию и, может быть, именно по этой причине так поздно (едва ли ранее последних десятилетий V в. до н. э.) обратились к портретному жанру в собственном значении этого слова. При этом, как было уже сказано, они сумели избежать и другой крайности и не дали увлечь себя химерам и фантасмагориям беспредметного искусства, хотя испытанный ими соблазн абсолютного отказа от реальностей зримого мира и погружения в чистую гармонию абстрактных геометрических форм был весьма силен.Великая тайна неувядающей прелести греческого искусства заключалась, таким образом, в очень точно выверенной пропорции между правдой жизни и идеальной, никогда и нигде не встречающейся в своем чистом виде математической гармонией. Только сумев найти «золотую середину» между этими двумя противоположностями, греческие ваятели и живописцы смогли достичь в своих творениях такого уже никогда более не повторявшегося художественного совершенства. Конечно, как и всякий большой стиль в искусстве, греческая классика сама установила для себя некий предел, дальше которого она пойти уже не смогла бы, не отказываясь от своего собственного естества и не нарушая своих особых внутренних законов. Мы не должны забывать об этом самоограничении, ибо только оно и может объяснить некоторые существенные пробелы в той картине Чира, которую открывает перед нами греческое искусство. Наиболее важным из таких пробелов, безусловно, должно быть признано странное равнодушие греческих художников, работавших в различных жанрах изобразительного и прикладного искусства, к жизни природы.

284

Это не означает, конечно, что природа их совсем не интересовала или что они боялись и не любили ее как нечто чуждое и враждебное человеку. Как и все древние народы, греки очень глубоко чувствовали и переживали свою кровную связь с миром природы, свою укорененность в этом мире и зависимость от него. Для того чтобы сделать его более понятным и близким, они очеловечивали его стихии, населяя окружающие их поля, леса, горы и воды множеством человекоподобных живых существ: богов, демонов, духов, частью добрых и благодетельных, частью злых и опасных для человека, но чаще соединяющих все эти свойства в одном лице. Уподобляя природу человеку, они и человека уподобляли природе, сравнивая или даже прямо отождествляя его жизнь с циклами природных явлений, сменой времен года, обновлением и умиранием растительности и т. п. Вспомним хотя бы знаменитое гомеровское сравнение:

«Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:

Ветер одни по земле развевает, другие дубрава,

Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают;

Так человеки: сии нарождаются, те погибают».

О том, как тонко греки чувствовали природу, как они умели сопереживать ей и добивались и от нее такого же сопереживания своим эмоциям, ясно свидетельствуют глубоко прочувствованные «пейзажные» зарисовки у того же Гомера, у Гесиода, у Эсхила, у многих других греческих поэтов. Вот лишь два выхваченных наугад стихотворных отрывка, принадлежащих знаменитой поэтессе Сапфо, этой «десятой музе с о. Лесбоса», как называли ее почитатели ее таланта:

«Близ луны прекрасной тускнеют звезды.

Покрывалом лик лучезарный кроют,

Чтоб она одна всей земле светила полною славой».

И еще:

«Сверху низвергаясь, ручей прохладный

Шлет сквозь ветви яблонь свое журчанье,

И с дрожащих листьев кругом глубокий

Сон истекает».

При всем необыкновенном тематическом богатстве и многообразии греческого искусства мы не найдем в нем ничего, даже отдаленно напоминающего этот лирический трепет и восторг лесбосской поэтессы перед красотой мироздания и вместе с тем эту ее удивительную способность, невольно вызывающую в памяти японские трехстишия — хокку, двумя-тремя штрихами создать в душе человека сложную гамму образных и эмоциональных созвучий. Греческим живописцам пейзаж как особый жанр искусства практически оставался неизвестен вплоть до эпохи эллинизма. Во всяком случае в наших литературных источниках не сохранилось никаких упоминаний о нем. Великие мастера монументальной живописи, жившие и рабо-

285