168

Глава 7.

Героический идеал. Воины, атлеты, мыслители

Не посрамим же трусостью предков прах,

В земле под нами здесь упокоенных:

Они воздвигли этот город

На благоденствие нам, потомкам.

Алкей Митиленский

На фоне винно-пурпурного моря

И рыжих гор зазубренной земли,

Играя медью мускулов, атлеты

Крылатым взмахом умащенных тел

Метали в солнце бронзовые диски

Гудящих строф и звонких теорем.

М. Волошин

В основе каждой подлинно высокой культуры обычно обнаруживается некая великая иллюзия, несущая в себе как бы квинтэссенцию всей духовной жизни этноса, присущее ему понимание своей исторической судьбы и своего предназначения. Такая иллюзия чаще всего носит парадигматический характер, т. е. служит образцом для подражания или контрапунктом, задающим верный тон всему историческому существованию этноса. Именно она во многом определяет принятые в его среде этические нормы, эстетические каноны, стереотипы поведения, отношение к жизни и смерти и т. д., и т. п. Она является также важнейшим идеологическим механизмом, с помощью которого этнос утверждает свое право на первенство или какое-то особое, привилегированное положение среди других народов. Наиболее известные примеры такого рода иллюзий — убежденность в собственной богоизбранности у древних евреев, вера в свою предназначенность к мировому владычеству у римлян, образ «Срединного царства» у китайцев или сходный с ним образ «Святой Руси — Третьего Рима» у русских в допетровское время. Нередко за такими претензиями скрывается своего рода комплекс неполноценности, порожденный какой-нибудь катастрофой с обычно сопутствующими таким событиям психическими травмами, которые тот или иной этнос мог пережить на очередном крутом повороте своего исторического пути. В числе наиболее выразительных примеров такой ущемленности с последующей бурной реакцией и попытками реванша чаще всего вспоминают евреев в период после Вавилонского пленения

169

и немцев перед установлением нацистской диктатуры. Великая иллюзия в ситуациях такого рода обычно служит средством компенсации национального унижения.Психика древних греков могла быть серьезно травмирована катастрофическими событиями конца бронзового века (II тыс. до н. э.), когда потерпела неудачу попытка построения на греческой почве цивилизации древневосточного типа (микенская цивилизация — см. о ней в гл. 1) и вся страна на несколько веков погрузилась во мрак почти первобытной дикости. Сознание своей ущербности в сравнении с поколениями «прежних людей», оставшимися по ту сторону от этого исторического водораздела, и ностальгия по давно утраченному прошлому еще ощущаются в некоторых местах гомеровского эпоса, в мифе о пяти веках у Гесиода. В отдаленной исторической перспективе микенская эпоха, о которой греки, жившие в VIII—V вв. до н. э., конечно, не располагали никакой достоверной информацией ввиду отсутствия непрерывной письменной традиции, рисовалась блестящим веком полубожественных героев, таких как Персей, Геракл, Тесей, участники плавания аргонавтов, похода Семерых против Фив, Троянской войны и других прославленных событий. Вот что писал о них Гесиод в том же предании о пяти веках:

«Грозная их погубила война и ужасная битва. В Кадмовой области славной одни свою жизнь положили, Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных, — В Трое другие погибли, на черных судах переплывши Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские».

Сознание невосполнимой утраты, видимо, никогда не покидавшее греков при мысли о той славной эпохе их истории, звучит здесь вполне явственно.

Историческая реальность великих героев древности для подавляющего большинства греков всегда была чем-то само собой разумеющимся и не требующим специальных доказательств. Для рядового афинянина, жившего в V в. до н. э., такие мифические персонажи, как древние цари Эрехтей, Кекроп,1 Тесей, отделенные от его собственного времени по меньшей мере целым тысячелетием, были ничуть не менее реальными фигурами, чем законодатель Солон или тиран Писистрат, жившие всего лишь за сто лет до него. Факты, подтверждающие реальность поколения героев и совершенных им выдающихся Деяний, грек архаического или классического периода встречал вокруг себя буквально на каждом шагу. Его веру поддерживали и сохранившиеся на поверхности земли руины древних строений вроде стен микенской и тиринфской цитаделей, и разнообразные детали ландшафта, как, например, старый платан, под ветвями которого некогда обитала Ужасная Лернейская гидра, сраженная могучей рукой Геракла, и существовавшие во многих местах могилы героев, на которых им приносили заупокойные жертвы и совершали в их честь возлияния.

1 Эрехтей и Кекроп, согласно мифической традиции, — первые правители Аттики и Афин, рожденные самой землей.

170

Греческий культ героев во многом предвосхищает более позднее почитание святых в христианской религии. Подобно святым, герои почитались как помощники и заступники простого человека в его нелегкой земной жизни. Вообще они были гораздо более близки людям, чем надменные и недоступные олимпийские боги. Герой пользовавшийся особым почитанием в том или ином полисе, принимал самое непосредственное и заинтересованное участие в жизни его граждан. Известны случаи, когда в критический момент сражения герой, особенно чтимый в этих местах, внезапно появлялся на поле боя и вставал в ряды сражающихся воинов, чтобы помочь им одолеть врага. Даже извлеченные из земли останки героя могли принести победу его родному полису, когда никакие другие средства уже не помогали (ср. почитание мощей христианских святых). Своих героев греки чтили как особую разновидность божеств, хотя и уступавших в степени могущества верховным богам-олимпийцам, но все же очень много значивших в жизни как государства, так и отдельного индивида. В их честь приносились жертвы (как правило, в ночное время и непременно животных черного цвета),1 воздвигались особые святилища-герооны, устраивались великолепные празднества, обычно сопровождавшиеся атлетическими играми и иными видами состязаний. Во время этих празднеств иногда разыгрывались импровизированные представления, рассказывавшие о жизни героя, его подвигах и страданиях (страстях). Из таких представлений, скорее всего, и выросла греческая трагедия. Персонажи древних сказаний о героях ежегодно оживали на сцене афинского театра Диониса, других греческих театров. Собравшиеся на спектакль зрители могли воочию увидеть то, о чем они знали из мифов: злодейское умерщвление «пастыря народов» Агамемнона его женой Клитемнестрой, страшные муки совести, терзавшие несчастного царя Эдипа, чудовищную месть волшебницы Медеи предавшему ее Ясону и многое другое в том же роде. Это осуществленное великими трагическими поэтами чудесное воскрешение людей и событий далекого прошлого на театральной сцене вселяло в сознание греков еще большую уверенность в том, что старые предания не лгут.Но самым весомым аргументом, подтверждавшим историческую реальность героического века, всегда оставалось присутствие среди граждан любого греческого полиса живых потомков поколения героев. Эти люди, гордившиеся своим происхождением от героев, а через них и от самих богов, в архаическое, а во многих местах еще и в классическое время составляли элиту полисного общества, городскую аристократию и именно особым благородством своего происхождения обосновывали свои претензии на привилегированное положение среди своих сограждан, на власть и могущество. Нас не должно удивлять обилие разного рода генеалогических калькуляций и выкладок в произведениях древнейших греческих поэтов — от Гомера до Пиндара, а

1 Это говорит о том, что первоначально греки видели в героях хтонических божеств, обитающих под землей. Почитание героев в древнейший период было тесно связано с культом мертвых и культами земного плодородия.

171

также и в сочинениях первых греческих историков. Ведь в большинстве своем они и сами были людьми знатного происхождения, и деликатные вопросы аристократического родословия задевали их самым непосредственным образом. Для современного историка родословные греческих аристократических фамилий по большей части столь же подозрительны, как и родословные каких-нибудь средневековых королей или герцогов. В их подлинности заставляет усомниться именно то обстоятельство, что в начале почти каждой из них стоит имя божества или полубожественного героя. Люди из «лучших домов» нередко сами ставили себя в смешное положение своими, по сути дела, нелепыми претензиями на прямое родство с бессмертными богами. Гекатей Милетский, один из первых греческих историков, автор большого, но, к сожалению, не дошедшего до нас труда, который так и назывался «Генеалогии», оказавшись в Египте, стал похваляться тем, что его род в шестнадцатом колене восходит к одному из богов. Тогда местные жрецы показали ему огромные деревянные статуи своих предков, которых у каждого из них насчитывалось ровно 345, хотя все они были людьми, а не богами или героями.

Тем не менее сами греки, за редкими исключениями, свято верили в подлинность аристократических родословных, ибо в них они видели наиболее важное подтверждение своего кровного родства с величайшими героями минувшей эпохи, гарантию неразрывного единства поколений, разделенных тысячелетиями. Именно эта вера и была той великой иллюзией, в которой они находили утешение в постигших их бедах, черпали уверенность в себе и гордое сознание своего превосходства над всеми иноплеменниками. Но мечты греков о героическом веке никогда не были просто романтическими грезами, стремлением найти убежище в воображаемом прошлом от всех невзгод и тягот суровой реальной жизни. Центральные события этой славной эпохи и, прежде всего, Троянская война, величайшая из всех войн древности, служили точкой отсчета для всей последующей истории Греции. Более того, в них видели своего рода исторические прецеденты, на которые равнялись и под которые сознательно или бессознательно подстраивались участники событий, происходивших в совсем иные времена и в иной обстановке. Великий завоеватель Александр Македонский всюду возил с собой в своих походах список «Илиады» и во всех своих поступках старался подражать Ахиллу. Впрочем, еще задолго до Александра образ идеального героя, такой,

1 Кроме героев-родоначальников отдельных аристократических родов существовали и герои, считавшиеся родоначальниками целых племен и полисов. Так, Эллин, считался родоначальником всех греков, Ион — всех ионийцев, Дор — всех дорийцев, Кекроп и Эрехтей — всех афинян, Фороней — всех аргивян и т. д.

2 Подражание это проявлялось как в хорошем, так и в дурном. Так, захватив город Газу — последнюю персидскую крепость на подступах к Египту, Александр велел привязать к своей колеснице за проколотые ступни черного евнуха Батиса, руководившего обороной Газы, и так проволок его по земле вдоль стен города. Именно так, если верить Гомеру, обошелся с трупом Гектора победитель Ахилл.

172

каким он представлен в той же «Илиаде» и в других как дошедших так и не дошедших до нас эпических поэмах, стал основным эстетическим каноном и нравственной нормой, в очень большой степени определявшими образ мыслей и чувств древних греков, так же как и их манеру себя вести в различных жизненных ситуациях.

Для большинства греков Гомер был не просто великим поэтом Он был для них в полном смысле слова духовным наставником учителем жизни. Обучение грамоте в греческих школах начиналось обычно с переписывания и заучивания наизусть больших отрывков из «Илиады» и «Одиссеи». Многие хранили их в памяти всю жизнь Можно с уверенностью утверждать, что именно героический идеал нашедший свое художественное воплощение в гомеровских поэмах, оставался на протяжении ряда столетий главным духовным стержнем греческой культуры. В известном смысле все греки стремились стать героями, хотя удавалось это, конечно, далеко не каждому. За всю историю Греции звания героя и подобающих этому званию почестей удостоились, да и то посмертно, лишь очень немногие действительно выдающиеся люди. В их числе мы видим, например, афинских тираноубийц Гармодия и Аристогитона, пожертвовавших жизнью ради избавления сограждан от ига тирании, прославленных спартанских военачальников Леонида и Брасида, сложивших головы в бою за отечество, великого законодателя Ликурга. Героями становились ойкисты — основатели колоний, олимпионики, прославившие свой город победой на Олимпийских играх, и вообще люди, имевшие перед своим государством какие-то важные заслуги. Жажда славы и стремление встать в один ряд с героями древних сказаний иногда толкали греков на совершение самых неожиданных, экстравагантных и просто диких поступков. Хрестоматийным примером такого рода извращенного честолюбия остается чудовищное деяние печально знаменитого Герострата, ради вечной славы уничтожившего одно из семи чудес света — храм Артемиды Эфесской. Как мы уже видели, даже греческие тираны пытались стилизовать свое поведение в чисто героическом духе (см. гл. 6).

Непреходящая актуальность героических идеалов в жизни греческого общества может объясняться по-разному. На первом месте мы поставили бы здесь чрезвычайную устойчивость мифологического сознания, парадоксально уживавшегося в греческом менталитете с ярко выраженной склонностью к рационалистическому свободомыслию. Богатейший фактический материал, подтверждающий эту мысль, дают нам греческое искусство, поэзия, философия, историография и даже политическое красноречие. Как писал английский историк М. Финли, «миф был их (греков. — Ю.А.) великим учителем во всех сферах духовной жизни. По мифам они изучали нормы морали и правила поведения, доблести знати, золотую середину, угрозу гюбрис («гордыни». — Ю. Α.). В них они постигали также все, что относится к расе, культуре и даже политике». Конечно, в большинстве своем греческие мифы дошли до нас отнюдь не в своем подлинном, первоначальном виде. За свою многовековую историю они не раз подвергались всевозможным правкам и переделкам. Из них последовательно устранялось все нелепое, странное, непонятное,

173

не отвечающее требованиям элементарного здравого смысла. Многочисленные примеры такого рода рационалистических переработок и переосмысливания древних сказаний можно найти в сочинениях почти всех греческих историков, начиная с Гекатея Милетского и Геродота. Тем не менее для каждого грека мифы продолжали сохранять свою неувядаемую прелесть и привлекательность. Более того, в его душе жила неиссякающая потребность в создании новых мифов, которые могли бы соперничать с древними, всеми признанными преданиями. Иначе говоря, и современную ему историческую действительность, и даже свою собственную жизнь он продолжал осмысливать в категориях мифологического сознания.Каждый небольшой греческий полис стремился сделать свою историю продолжением старинных героических сказаний, т. е. поднять ее на уровень мифа. Соответственно каждый гражданин полиса хотя бы время от времени должен был ощущать себя персонажем мифа. Конечно, параллельно с этим своим воображаемым существованием каждый грек вел самую обычную, будничную жизнь, боролся с нуждой, если он был беден, так или иначе устраивал свои повседневные дела, но при этом никогда не забывал о своем происхождении от великих предков и стремился в меру своих сил не посрамить их славы, сравняться с ними в доблести. Этот феномен раздвоенного сознания, одновременного существования как бы в двух разных измерениях, житейски-бытовом и мифически-героическом, хорошо известен людям старшего поколения в нашей стране, пережившим «будни великих строек», войну, первые полеты в космос, многое другое и до сих пор не желающим расстаться со столь дорогим их сердцу иллюзорным восприятием великого прошлого своего народа.

Характерная для греческого менталитета особая живучесть мифологического сознания и тесно с ним связанных героических идеалов вряд ли может быть по-настоящему понята и оценена вне широкого исторического «контекста» эпохи становления и расцвета классической греческой цивилизации. Одной из доминирующих черт этой эпохи может считаться то состояние хронической «войны всех против всех», в котором мир греческих полисов пребывал, начиная с момента своего рождения вплоть до прихода римских завоевателей, которые в полном смысле слова спасли греков от самих себя. Как сказал известный исследователь греческой культуры Ж.-П. Вернан, «война была для греков классического периода делом вполне естественным. Рассеянные по множеству маленьких городков, которые все в равной мере были озабочены тем, чтобы сохранить свою независимость и одновременно утвердить свое первенство, они видели в войне нормальное проявление соперничества, которым определялись отношения между государствами, так что периоды мира или, скорее, перемирий воспринимались как „мертвые сезоны" в постоянно обновляемом переплетении конфликтов».

Подобно многим горным народам, как в древности, так и в Новое время, греки всегда отличались чрезвычайной воинственностью. Уже в древнейший период своей истории они вели непрерывные междоусобные войны, поводами к началу которых обычно становились самые тривиальные конфликты между соседними племенами или

174

общинами, то и дело вспыхивавшие из-за угона соседского скота из-за какого-нибудь спорного клочка земли, из-за похищения женщины, из-за случайного убийства, за которым обычно следовала длившаяся десятилетиями «цепная реакция» кровной мести — этого проклятия всех архаических обществ. За всеми этими конфликтами стояла в сущности одна и та же общая причина — иррациональная вражда к чужакам, даже если этими чужаками были ближайшие соседи, и жажда самоутверждения любой ценой. По сути дела война была одним из проявлений столь свойственного грекам атонального духа или жажды соперничества в самом мрачном и тягостном из всех ее аспектов. Это была та самая «плохая вражда», сеющая распри и раздоры между людьми, которую Гесиод противопоставлял вражде созидательной, стоящей у истоков любого творческого соревнования.

Кровавая стихия перманентной войны, длящейся столетиями — из рода в род, из поколения в поколение, обрушивается на нас уже с первых страниц гомеровской «Илиады». Для всех героев поэмы война — в полном смысле слова дело всей их жизни, дело, страшное, смертельно опасное, но и, безусловно, прекрасное, в высшей степени почетное в одно и то же время. Воспоминания о молодецких схватках и набегах, в которых довелось им участвовать, о разрушенных городах, захваченной добыче, угнанных в плен женщинах и детях никогда их не покидают и служат главным мерилом их человеческой ценности. Объединившая их всех великая Троянская война стала венцом героической карьеры каждого из них и одновременно кульминацией всего героического века, хотя она не первая и не последняя в бесконечной череде войн, тянущейся через всю эту эпоху и выходящей далеко за ее пределы, так же, как и сама Троя — не первый и не последний из городов, разграбленных и сожженных врагами после долгой тяжелой осады. Ее судьба лишь сконцентрировала в себе весь трагический пафос истории Греции, став своего рода парадигмой или эталоном для многих событий последующего времени.

Как было уже замечено (см. гл. 3), сам греческий полис был порождением той бесконечной борьбы за существование, за место под солнцем, которую вели между собой, начиная уже с древнейших времен, отдельные сельские или (первоначально) родовые общины, и уже изначально представлял собой особого рода военную организацию, в которой государство или, точнее, гражданская община была неотделима от войска или гражданского ополчения. Это определение приложимо отнюдь не только к такому насквозь военизированному государству-казарме, каким была Спарта, но и к любому, взятому наугад греческому полису. Как верно заметил Ж.-П. Вернан, «армия (типичного полиса. — Ю. А) представляет собой народное собрание, поставленное „под ружье", город, выступивший в поход, так же, как и, наоборот, город есть не что иное, как сообщество воинов, так как только те, кто могут за свой счет приобрести гоплитское вооружение, могут рассчитывать и на всю полноту гражданских прав». В отличие от государств Древнего Востока или средневековой Европы нормальный греческий полис вполне мог обойтись без особой касты военных профессионалов. Все решения о начале войны, мобилизации граждан, конкретных военных операциях принимались совершенно открыто

175

на народном собрании. Непосредственное руководство действиями гражданского ополчения осуществляли стратеги, избиравшиеся, как и все прочие должностные лица полиса, прямым открытым голосованием, причем никаких особых требований к их военной квалификации обычно никто не предъявлял. Как офицеры, так и рядовые ратники проходили лишь самую элементарную военную подготовку, во время которой их обучали основным приемам владения щитом и копьем и главному искусству греческого гоплита — умению держать строй и совершать необходимые маневры на поле боя.И все же эти «дилетанты», среди которых преобладали облаченные в воинские доспехи землепашцы, лишь на короткое время оторвавшиеся от своих обычных хозяйственных забот, не раз доказывали свое превосходство над отборными и, по восточным понятиям, видимо, хорошо обученными войсками персидских царей. Современные историки, пытаясь так или иначе объяснить этот парадокс, обычно обращают внимание на три основных момента. Во-первых, у греков было тяжелое защитное вооружение (бронзовые шлемы, панцири, поножи, большие обитые медью щиты), которым почему-то не обзавелись персы. Во-вторых, греки сражались в правильно построенных боевых порядках (двигавшиеся одна за другой шеренги так называемой «фаланги»), тогда как персы шли в бой беспорядочной толпой. Наконец, в-третьих, греки знали, что от их мужества зависит судьба их близких, их родного полиса и всей их земли, и это придавало им силы, а персы всего лишь повиновались деспотической воле своего повелителя и поэтому дрались без особой охоты.

Все это звучит не очень убедительно, если вспомнить, что до своего вторжения в Грецию персы успели за сравнительно короткое время (каких-нибудь полстолетия) покорить чуть ли не весь тогдашний древневосточный мир — от Малой Азии до северной Индии, без большого труда сломив сопротивление множества племен, а чаще всего вообще не встречая на своем пути никакого сопротивления. В то же время греки не раз били персов на их же собственной территории, выступая на этот раз в роли завоевателей. Так, в 401 — 400 гг. до н. э. небольшая армия греческих наемников, навербованная царевичем Киром Младшим для войны со своим братом царем Артаксерксом, прошла через всю западную половину Персидской державы, как нож проходит сквозь масло, и благополучно вернулась на родину уже после смерти своего предводителя. Что же касается тяжелого вооружения и присущего грекам умения сражаться в сомкнутом строю, то здесь перед нами неизбежно встает простой вопрос: «Почему, зная об этом преимуществе греческих гоплитов над их войсками и располагая колоссальными денежными ресурсами, персидские цари, среди которых был и такой, несомненно, выдающийся государственный деятель, как Дарий I, который первым предпринял поход на Грецию еще в 490 г. до н. э., не позаботились своевременно о том, чтобы вооружить и обучить свою армию на греческий лад, как это сделал, скажем, Петр I перед началом Северной войны, реорганизовав свои сермяжные рати по европейским образцам? Почему вместо этого они предпочитали вербовать на свою службу греческих наемных солдат, так сказать, в уже готовом виде и использовали их в качестве

176

элитных частей, на которые они всегда могли положиться в трудную минуту?»

Ответ здесь может быть только один. Очевидно, персы понимали что основная причина их неудач в столкновениях с греками кроется не в греческих бронзовых доспехах и не в их фаланге, а в том человеческом материале, из которого был выстроен этот боевой порядок. Главное отличие греческого гоплита от любого перса, сирийца халдея и вообще азиата заключалось не в его вооружении и даже не в его атлетически развитом, тренированном теле, а в его высоком воинском духе, воспитанном и генетически закрепленном в суровой школе непрерывных межполисных распрей. В своих микроскопических, постоянно враждующих между собой республиках, греки сумели развить в себе такие важные человеческие качества, совершенно неведомые подданным благоустроенных восточных деспотий, как ярко выраженное чувство собственного достоинства, любовь к свободе и готовность постоять за нее с оружием в руках. Именно эти свойства их этнического характера позволили им стать лучшими наемными солдатами своего времени, высоко ценившимися на всех крупных международных биржах наемников от Вавилона до Карфагена. В этом смысле греки были достойными предшественниками швейцарских и шотландских ландскнехтов, встречавших радушный прием при всех королевских дворах средневековой Европы.

Итак, мы видим теперь, что и сам образ жизни древних греков, и их психология сохраняли свой изначальный героический колорит, пока и поскольку одно из главных мест в принятой ими системе этических ценностей занимала война и все, что с нею связано. Конечно, по мере развития и усложнения самой греческой цивилизации, по мере того как в экономике все более важную роль начинали играть товарно-денежные отношения, а в повседневной жизни все большую значимость приобретали бытовой комфорт и культурный досуг, в этой системе должно было происходить постепенное смещение акцентов. В наиболее крупных городских центрах греческого мира, таких как Афины, Коринф, Эгина, Милет, Сиракузы, воинские доблести понемногу отступали в сознании граждан на задний план под натиском, с одной стороны, чисто деловых: хозяйственных и политических интересов, с другой же, эстетических, интеллектуальных, игровых и т. п. запросов. Тем не менее в экономически более отсталых областях, таких как Лакония со Спартой, Крит, Аркадия, Беотия, Фессалия, Этолия и др., где образ жизни свободного населения еще в IV в. до н. э., а местами даже и в эпоху эллинизма не так уж сильно отличался от образа жизни гомеровских героев,1 героические

1 По словам Фукидида, разбой на суше и на море некогда был распространен в Греции повсеместно и как особый род занятий не заключал в себе ничего предосудительного. В подтверждение этой своей мысли историк ссылается на некоторые народности, населяющие западную часть балканской Греции (локров, этолийцев, акарнанов, эпиротов), которые и до сих пор еще (т. е. и во второй половине V в. до н. э.) ведут такой же образ жизни, как и их предки, и никогда не выходят в дорогу, не взяв с собой какого-нибудь оружия. Завзятыми пиратами и в те времена, и еще много позже были обитатели о. Крит.

177

идеалы еще очень долго сохраняли свою значимость. Кстати, именно из этих «глухих углов» классической Греции, судя по всему, происходила основная масса наемников, предлагавших свои услуги как другим греческим полисам, так и иноземным властителям. Эти люди были не столь взыскательны, как сибариты, населявшие большие порода. Они еще не успели вкусить в полной мере так называемых «благ цивилизации и прогресса», не испытали на себе их расслабляющего влияния и, стало быть, были лучше приспособлены к суровому ремеслу солдата.

Занимая ключевое положение в признанной всеми греками системе этических норм и ценностей, героический идеал не оставался абсолютно неизменным. Его духовная наполненность и общий смысл постепенно менялись, приспосабливаясь к меняющимся историческим реалиям в жизни греческого народа. Гомеровская версия героического эпоса, древнейшая из всех известных нам его форм, в основном была уже описана прежде (см. гл. 5). Здесь нам остается добавить к уже сказанному лишь несколько общих соображений. В наше время героем обычно называют человека, как никто другой способного к самопожертвованию во имя высших интересов народа, государства, общества, наконец, всего человечества. Однако в характере эпического героя мы при всем старании не обнаружим никакой жертвенности. Ахилл вполне осознанно идет навстречу своей гибели, уже зная, что обречен. Но его толкает на это отнюдь не чувство долга перед отечеством, перед другими ахейскими героями и уж тем более перед Агамемноном, первенство которого в ахейском стане он явно не расположен признавать. Сделанный им выбор определяется лишь его понятиями о чести, о том, что достойно и что не достойно настоящего героя, и его безудержным стремлением к ожидающей его посмертной славе. В сущности, те же самые мотивы управляют и поступками Гектора, главного противника Ахилла среди троянских героев. За ним давно уже закрепилась репутация пламенного патриота, жертвующего собой во имя спасения родного города и своего народа. Но это — явное недоразумение. На самом деле Гектор ведет себя крайне непатриотично. Он знает, что ему суждено погибнуть от руки Ахилла, знает также, что после его смерти троянцы не смогут долго продержаться и настанет тот самый роковой день, о котором было сказано в древнем пророчестве:

«Будет некогда день, и погибнет великая Троя.

С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама».

И все же Гектор отказывается последовать благоразумному совету своего друга Полидаманта и укрыться вместе со всем войском за городской стеной, чтобы не провоцировать Ахилла, который вот-вот Должен снова появиться среди сражающихся. Он не внемлет даже Мольбам своих старых родителей Приама и Гекубы и остается один

178

в открытом поле в ожидании своего грозного врага. Смерть от руки сильнейшего из всех ахейских богатырей кажется ему более достойной и более совместимой с его понятиями о чести и воинской доблести чем изматывание противника долговременной осадой. Непомерная гордость героя, его в полном смысле слова эгоцентризм здесь явно перевешивает его любовь к родине и даже к своим близким.Гипертрофированное чувство чести, отличающее эпического героя от простых смертных, иногда делает его личностью, почти совершенно асоциальной. Уязвленное самолюбие, гнев, обида могут толкнуть его на самые страшные и безрассудные поступки, идущие вразрез с жизненными интересами его соплеменников или сограждан. Гнев Ахилла оскорбленного Агамемноном в лучших его чувствах, ставит все ахейское войско на грань катастрофы. Гнев Одиссея, безжалостно истребившего весь цвет молодежи Итаки, провоцирует гражданскую войну в его родном полисе. Вопреки широко распространенным представлениям эпический герой вовсе не связан со своим народом какими-то нерасторжимыми узами, не является его неотъемлемой частью или, тем более, его персонификацией, т. е. наиболее полным воплощением его лучших качеств и скрытых потенций. Как было уже сказано, Гомер всегда очень строго блюдет дистанцию, отделяющую героя от толпы рядовых ратников, которые чаще всего трактуются как «скверные», «низкие», «ничего не значащие в делах войны и совета». Героический идеал в его гомеровском варианте, таким образом, сугубо аристократичен и вместе с тем индивидуалистичен по своей внутренней сути.

Если, несмотря на это, народ видит в герое своего защитника, свою надежду и опору и часто действительно находит спасение от врагов за его широкой спиной, как мы наблюдаем это во многих батальных сценах «Илиады», то дело тут вовсе не в благих намерениях великого воителя, не в его пылкой любви к своим соплеменникам и стремлении уберечь их от грозящей им опасности. Дело опять-таки в предельно обостренном чувстве чести и своего личного достоинства, которое не позволяло герою оставаться в тылу, вдали от битвы. Это чувство заставляло его бросаться в самую гущу схватки, сражаться в первых рядах, среди πρόμαχοι (букв. «сражающихся впереди»), непрерывно доказывая свое превосходство над всем остальным войском. Если благодарные соплеменники охотно признавали воинскую доблесть героя и щедро одаривали его при разделе военной добычи, очередном переделе общинной земли или распределении самых лакомых кусков мяса на общенародном пиршестве, то тем самым они давали свою оценку не столько его субъективным намерениям, сколько объективным результатам его поступков. Отношения этого рода напоминают, с одной стороны, отношение коллектива к опекающему его божеству, которое надо своевременно задабривать обильными жертвами, с другой же, отношение того же коллектива к взятому им на службу солдату-наемнику, которому нужно в срок отдавать условленную плату.

В понимании Гомера, как, по-видимому, и большинства его современников, личность героя представляла собой особого рода сакральный объект (что-то вроде фетиша или иконы), заряженный

179

некой магической энергией. Эта энергия создает вокруг героя особую ауру или некое подобие силового поля, которое в зависимости от

расположения его духа может быть как благодетельным, так и вредоносным для окружающих его простых смертных. Именно этим в конечном счете и объясняется его способность служить защитой для друзей и нести гибель врагам. Даже останки героя сохраняли в себе его чудодейственную силу и могли изменить ход событий в сторону, благоприятную для того, кто сумел ими завладеть. Уже в послегомеровское время (по-видимому, в VI в. до н. э.) спартанцы добились военного перевеса над своими давними врагами-тегеатами лишь после того, как их отважный разведчик Лихас отыскал на вражеской территории могилу героя Ореста и доставил его кости в Спарту. Эту примечательную историю сохранил для нас Геродот.

Как и все варвары, живущие по преимуществу войной и видящие в ней не только основной источник средств существования, но и важнейший способ утверждения социального престижа отдельной личности или целого племени, гомеровские греки стоят, если использовать известную формулу Фр. Ницше, как бы «по ту сторону добра и зла». Общеизвестны такие типичные для них и, видимо, сознательно культивируемые в себе черты характера, как ненасытная кровожадность, крайняя жестокость и беспощадность по отношению к врагам, а нередко и к своим соплеменникам. М. Финли заметил по этому поводу: «„Илиада" в особенности пропитана кровью — факт, который невозможно скрыть или просто отбросить, не искажая прямые свидетельства эпоса в тщетных попытках примирения архаической греческой системы ценностей с более гуманным этическим кодексом. Поэт и его аудитория с видимым удовольствием смаковали каждую сцену убийства». Действительно, перечитывая великую поэму и встречая чуть ли не на каждой ее странице описания бесчисленных смертей больших и малых воителей, описания очень подробные, свидетельствующие о прекрасном знании как анатомии человека, так и наиболее эффективных и мучительных способов его умерщвления (знаменитый гомеровский реализм), невольно ловишь себя на страшном подозрении, что поэт, так картинно и с таким вкусом запечатлевший всю эту чудовищную вакханалию убийств, был в сущности изощренным садистом, обуянным, по определению того же Ницше, «тигриной жаждой истребления (себе подобных. — Ю. А.)».

Правда, временами в этих жутких в своем правдоподобии видениях смерти проскальзывает чувство сострадания к очередной жертве кровожаждущего героя. Так, рассказывая о гибели молодого троянца Троса, в последнее мгновение пытавшегося умилостивить грозного Ахилла, обняв его колени и умоляя о пощаде, поэт восклицает:

1 Представления о такой энергии, концентрирующейся в телах и душах великих воителей и вождей, распространены среди многих примитивных народов. Полинезийцы называют ее «маной», североамериканские индейцы «орендой».

2 Тегея — аркадский полис, долгое время враждовавший со Спартой.

180

«Юноша бедный! Не знал он, что жалости ждет бесполезно. Выл перед ним не приветный муж и не мягкосердечный, — Муж непреклонный и пламенный!»Однако в этих словах нет и тени осуждения поступка Ахилла Сочувствуя несчастному Тросу, Гомер явно любуется «непреклонностью и пламенностью» своего главного героя. Только так, в его понимании, он и должен себя вести. Более того, именно «пламенность» Ахилла, под которой подразумевается не что иное, как его боевая ярость, неистовство, не знающая удержу гневливость, как раз и есть, в представлении поэта, то основное свойство его натуры, которое обеспечивает ему неоспоримое первенство среди других ахейских героев и в наибольшей степени заслуживает восхищения. Недаром же поэма начинается знаменитым обращением к Музе:

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына».

Впадая в состояние неистовства, эпический герой полностью теряет контроль над собой и своими поступками. Никакие человеческие чувства, нравственные запреты, увещания друзей и близких уже не имеют доступа к его сердцу. В таком состоянии он не останавливается и перед самыми страшными деяниями, вызывающими ужас и отвращение у других, более спокойных и благоразумных людей, неспособных подняться до такого высокого накала страсти. Так, Ахилл, охваченный скорбью о погибшем друге Патрокле и жаждущий сполна расплатиться с его убийцей, привязывает труп поверженного им Гектора к своей колеснице и демонстративно протаскивает его по земле перед стенами Трои на глазах у его родных и друзей. Он недрогнувшей рукой умерщвляет на похоронах Патрокла двенадцать пленных троянских юношей. В обоих случаях поэт, как может показаться, не одобряет поведение своего героя, предваряя его поступок одной и той же фразой: Ахилл «недостойное в сердце замыслил». Но эти его слова не стоит принимать всерьез, ибо и здесь герой все еще остается в состоянии владеющего им неистовства и дает полную волю переполняющей его до краев «священной силе», которая, как было уже сказано, может быть и благодетельной, и смертельно опасной для всех, кто его окружает, а сам Гомер, повинуясь внушению Музы, продолжает воспевать «гнев» «непреклонного и пламенного мужа».

Конечно, все это еще не дает нам права подозревать и самого поэта, и его героев, и, видимо, также ту широкую аудиторию, к которой были обращены его произведения, в абсолютной безнравственности. Судя по некоторым высказываниям, рассеянным в текстах поэм, в так называемом «гомеровском обществе» действовала хотя и довольно примитивная, но, безусловно, всеми признанная система этических норм и запретов. Самыми страшными преступлениями считались инцест, отцеубийство, клятвопреступление, святотатство. На первом месте среди нравственных обязанностей человека греки той поры ставили долг гостеприимства и месть за убитого сородича. Герои «Илиады» и «Одиссеи» часто бывают не прочь порассуждать на моральные темы: о праведных и неправедных деяниях людей, о

181

божественном воздаянии за человеческие беззакония, о пристойности непристойности тех или иных поступков. В некоторых из этих сентенций уже слышится нравственный пафос, характерный для более поздних греческих поэтов Гесиода, Солона, Феогнида Мегарского, Эсхила и др.

Однако весь этот свод моральных заповедей и правил поведения воспринимается как нечто вторичное и совсем не обязательное в сопоставлении с теми внутренними установками и, можно сказать, душевными склонностями, которые управляют поступками героев поэм и от которых в конечном счете зависит развитие их фабулы. Как было уже показано (см. гл. 5), эти установки сводятся к двум основным моментам: жажде прижизненных почестей и посмертной славы и боязни позора (так называемый «стыд»). Как то, так и другое чувство имеют своей основой чисто индивидуалистическое стремление к первенству во что бы то ни стало (атональный дух) и по существу очень далеки от требований обыденной общечеловеческой морали, а часто даже и прямо идут с ней вразрез. Встречая противодействие этому своему стремлению и замечая, что кто-то хочет умалить его честь или совсем ее отнять, герой впадает в страшную ярость и исступление и начинает мстить своим обидчикам, не считаясь ни с какими жертвами. На этом, собственно, и строится сюжет обеих гомеровских поэм. В «Илиаде» Ахилл сначала мстит Агамемнону и другим ахейским вождям, устраняясь от участия в битве, затем мстит Гектору и всем остальным троянцам за смерть Патрокла, в которой он видит прямой вызов самому себе. В «Одиссее» главный герой также смывает кровью оскорбление, нанесенное ему женихами Пенелопы, нисколько не задумываясь о последствиях этого доблестного деяния.

Итак, мы видим, что кодекс чести, определяющий линию поведения идеального эпического героя, в основе своей есть не что иное, как один из вариантов военного варварского этоса, характерного для многих народов Земного шара, стоящих на достаточно низкой ступени общественного развития, предшествующей цивилизации. Психология гомеровского героя еще очень близка психологии какого-нибудь скандинавского берсерка или краснокожего охотника за скальпами 1 и очень далека от позднейшей гуманистически окрашенной морали греческого полиса. И все же нам не хотелось бы поставить здесь точку, признав проблему эпического героизма полностью исчерпанной. В чем меньше всего можно было бы упрекнуть главных героев гомеровских поэм, так это в человеческой узости. Их внутренний мир достаточно богат и сложен и никак не может быть сведен к одной лишь заботе о своей репутации доблестного воителя. Палитра их эмоциональных переживаний весьма широка и многокрасочна. Этим они выгодно отличаются, например, от персонажей средневекового рыцарского эпоса в таких известных его образцах, как «Песнь о Роланде» или «Песнь о Нибелунгах», все помыслы которых сосредоточены только на их чести и славе.

1 Вместо скальпов герои «Илиады» обычно стараются снять с убитых врагов их доспехи и унести с собой в качестве боевого трофея.

182

Ахилл — самый свирепый, кровожадный и безжалостный из героев «Илиады», вместе с тем и самый чувствительный из них. Он всем сердцем привязан к своему любезному другу Патроклу и горестно оплакивает его кончину. Так же нежно любит он и своего старого отца Пелея, ожидающего его возвращения в далекой Фессалии. Именно мысль об отце заставляет смягчиться его «железное сердце» и уступить мольбам старца Приама, на коленях упрашивающего героя выдать ему для погребения тело любимого сына Гектора. Сам Гектор предстает перед нами в «Илиаде» не только как грозный воитель внушающий ужас даже самым храбрым из своих врагов, но и как любящий супруг и нежный отец (см. знаменитую сцену его свидания с женой Андромахой в VI песни «Илиады»). Даже хитрый и расчетливый Одиссей, никогда не теряющий присутствия духа и способный на проявления самой крайней жестокости (в сценах избиения женихов и расправы с неверными рабами), сохраняет в своих бесконечных скитаниях глубокое чувство любви и привязанности к своей покинутой супруге Пенелопе. Ради нее он отвергает любовь прекрасной нимфы Калипсо, с которой прожил целых семь лет на ее чудесном острове. Глубоко по-человечески прочувствована поэтом удивительная сцена встречи Одиссея с его дряхлым, всеми забытым отцом Лаэртом. И даже весьма редкое в древности чувство любви к животным не чуждо непреклонному сердцу героя. Его старый пес Аргус — единственное живое существо, узнавшее скитальца при его возвращении в родной дом, испускает дух, успев еще лизнуть руку героя в обличье нищего бродяги. Как мы видим, героический идеал древних греков уже в самой ранней гомеровской его «редакции» был весьма далек от какой бы то ни было узости и односторонности, несмотря на то, безусловно, доминирующее положение, которое принадлежало в образующей его духовное содержание системе ценностей категориям воинской доблести и чести. Уже в то время он воплощал в себе всю полноту и многообразие человеческого бытия. Не здесь ли следует искать истоки того поразительного многообразия, можно даже сказать, универсальности, которая так резко выделяла греческую культуру на фоне всех других культур Древнего мира?В послегомеровское время (уже в VII—VI вв. до н. э.) мы становимся свидетелями определенной трансформации и переосмысления героического идеала, прежде всего в среде аристократической элиты греческого общества, которая в ту эпоху была главной его носительницей. Эта трансформация была напрямую связана с некоторыми важными переменами в жизни греческого народа, в ту пору стремительно продвигавшегося вперед по пути исторического прогресса. Одной из таких перемен по праву считается радикальная реформа военного дела, поставившая на место старой героической тактики поединков наиболее доблестных воителей, лишь изредка перераставших в массовые побоища с участием всего ополчения, новую тактику правильного сражения в сомкнутом строю, исход которого всецело зависел от столкновения двух ратей (фаланг) тяжеловооруженной пехоты. Этот новый способ ведения войны предъявлял к каждому из ее участников совершенно иные требования, резко отличающиеся от норм поведения на поле боя, которыми руководствовался в своих

183

поступках идеальный эпический герой. Теперь главным показателем воинской доблести считалось уже не героическое исступление, совершенно неуместное и даже опасное среди сражающихся плечом к плечу и движущихся строго в унисон под звуки флейты гоплитов, а напротив, абсолютное спокойствие и самообладание, умение «держать линию», четко выполнять приказы командиров и, не дрогнув, встречать удар вражеской фаланги. Столь характерное для гомеровских героев безудержное стремление к персональному успеху, личному первенству любой ценой здесь не только не поощрялось, но, наоборот, сурово пресекалось как помеха слаженному взаимодействию всей воинской массы. Главная ставка делалась не на максимальную свободу действий сильной героической личности, а, как раз напротив, на укрощение ее порывов, подчинение общеобязательной для всех дисциплине и растворение индивида в толпе сражающихся воинов. Эта новая воинская дисциплина, несомненно, была сродни тому пафосу обуздания стихийного индивидуализма посредством подчинения интересов личности интересам гражданского коллектива, которым была пронизана вся идеология раннегреческого полиса, сформировавшаяся — не будем забывать об этом — в основном в то же самое время (VII—VI вв.), к которому мы относим теперь и становление тактики фаланги.

Не случайно, спартанцы, особенно преуспевавшие в военном деле и заслуженно пользовавшиеся славой самих стойких и мужественных гоплитов, провозгласили свое государство «общиной равных». Равенство граждан полиса перед законом было здесь осмыслено как вполне естественное и необходимое дополнение к равенству воинов в строю фаланги. Одним из самых пылких пропагандистов тактики сомкнутого строя стал спартанский поэт Тиртей (середина VII в. до н. э., время II Месенской войны). В своих элегиях 1 он обращается к спартанским воинам с призывом держать линию, сражаясь плечом к плечу, и ни в коем случае не покидать свое место в строю:

«Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,

Грозный султан — о султан, шлем — о товарища шлем,

Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется

с врагами,

Стиснув рукою копье или меча рукоять!»

В стихах Тиртея унаследованный от Гомера образ идеального героя — доблестного воителя — был явно переосмыслен и приспособлен к новым моральным и политическим критериям, принятым греческим обществом. Теперь в нем появляется не свойственная гомеровским героям черта жертвенности. Тиртей был первым из

1 Элегия — особый жанр лирической поэзии. Исполнялась нараспев под звуки флейты. Для нее характерен особый стихотворный размер — элегический дистих, в форму которого могли облекаться разного рода наставления, увещания, призывы, размышления о жизни, сентенции нравственного характера и т. д.

184

греческих поэтов, провозгласившим «прекрасную смерть» в бою за отечество высшим счастьем, о котором только может мечтать человек Он впервые ясно дал понять, что жизнь законопослушного гражданина уже не принадлежит ему самому, а является достоянием государства, которое вольно распорядиться им по своему усмотрению Вот один из характерных примеров такого образа мыслей:

«Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха,

Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,

Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины —

Милыми, как нам милы, солнца златые лучи!»

Важно также и то, что в поэзии Тиртея высшие проявления воинской доблести, и в том числе героическая смерть на поле боя, перестали считаться привилегией узкого круга «лучших мужей» — аристократов по рождению — и стали доступны любому свободному гражданину полиса, готовому пожертвовать собой во имя блага отечества. Иначе говоря, став достоянием воспетой Тиртеем спартанской «философии жизни», героический идеал подвергся своего рода обобществлению.

Своих адептов и последователей эта мрачная проповедь полного самоотречения во имя высших интересов государства нашла не в одной только Спарте. Известный швейцарский историк греческой культуры Я. Буркхардт, несомненно, был прав, когда писал еще в 80-х гг. прошлого века об отношении грека к его родному полису: «Родной город (πατρίς) — это не просто отечество, где человек чувствует себя лучше всего и куда его влечет тоска по родине, но некая высшая, наделенная божественной властью сущность. Смерть в бою является его первостепенной обязанностью по отношению к ней, ибо только таким способом он может сполна расплатиться с ней за свое вскармливание». Эту мысль можно было бы подтвердить многочисленными высказываниями греческих авторов. Мы ограничимся здесь лишь двумя примерами. В «Истории» Геродота есть любопытный рассказ о встрече афинского законодателя и мудреца Солона с прославившимся своими несметными богатствами лидийским царем Крезом. На вопрос Креза, кого он считает самым счастливым человеком на свете, Солон ответил, явно стремясь сбить спесь с самовлюбленного восточного владыки, что таким человеком был, в его понимании, рядовой афинский гражданин по имени Телл. При жизни он пользовался хотя и умеренным, но достатком, имел прекрасных и благородных сыновей и еще застал родившихся от них внуков. Но главным его достижением и свидетельством его особой удачливости должна быть признана славная смерть в бою за отечество: Телл погиб, обратив в бегство врагов, и удостоился за этот свой подвиг торжественного погребения за государственный счет и вечной благодарности своих сограждан.

Геродоту вторит его младший современник и соперник Фукидид. Вот еще один отрывок из уже цитировавшейся прежде (см. гл. 6) «Надгробной речи» Перикла в передаче этого источника (Перикл обращается здесь к родителям павших афинских воинов): «Вы понимаете, что счастье бывает уделом того, кто, подобно этим воинам-

185

кончит дни свои благопристойнейшею смертью, того, кто, подобно вам, скорбит благороднейшею скорбью, того, наконец, кому отмерено было и жить счастливо, и столь же счастливо умереть». Нетрудно заметить, что у Фукидида (Перикла) место, которое у Геродота принадлежало одному-единственному счастливцу Теллу, занимает уже целая компания афинских воинов, сложивших свои головы в боях со

спартанцами и их союзниками в первый год Пелопоннесской войны. Более того, в той же «Надгробной речи» к героям древних эпических сказаний без обиняков приравнивается весь афинский народ. Эта мысль отчетливо звучит там, где декламация Перикла, в целом довольно сдержанная и даже несколько суховатая, достигает высокого патетического накала. Вот этот знаменитый пассаж: «Создавши могущество, подкрепленное ясными доказательствами и достаточно засвидетельствованное, мы послужим предметом удивления для современников и потомства, и нам нет никакой нужды ни в панегиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющем минутное наслаждение своими песнями, в то время как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление. Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него».

По существу здесь на наших глазах утверждается в своих правах новый миф, который, в понимании создающего его историка, должен затмить старые мифы о деяниях древних героев, воспетых Гомером и другими поэтами. Главными персонажами этого мифа должны стать афинские граждане или, по крайней мере, лучшая их часть, особенно отличившаяся в боях со спартанцами. Фукидид, вещающий от имени Перикла, готов признать в них особую породу людей, своего рода сверхчеловеков, которым их доблесть дала право господствовать над всей остальной Элладой. Идеология афинской демократии здесь явно смыкается с идеологией архиреакционной Спарты.

Как и в стихах Тиртея, героизм в «Надгробной речи» становится своего рода общеобязательной нормой, определяющей поведение и весь жизненный путь любого законопослушного гражданина. Но «массовое тиражирование» героических доблестей должно было повлечь за собой их почти неизбежное обесценивание. Ведь по самой своей природе героизм есть явление исключительное, из ряда вон выходящее. Подлинный героизм может быть достоянием только одного во всех отношениях великого и необыкновенного человека или же самое большее, очень небольшой, численно ограниченной корпорации избранных воителей, таких как главные герои «Илиады», рыцари Круглого стола или русские богатыри из окружения князя Владимира. Когда героев оказывается слишком много, это — по закону перехода количества в качество — уже не настоящие герои. Надо полагать, финские граждане с удовольствием внимали льстивым речам своих вождей и охотно принимали на веру пропагандистские клише, приманивавшие их к мифическим героям или даже ставившие их выше этих последних, хотя в глубине души каждый из них, конечно,

186

понимал, что от древних богатырей вроде Ахилла или Геракла его скромного обывателя, отделяет «дистанция огромного размера».И все же риторика Перикла и других афинских демагогов заключала в себе не одну только бесстыдную и расчетливую лесть. Было в ней и определенное зерно истины так же, как было оно и в мраморных фризах Парфенона, на которых их создатель, великий Фидий, уподобил рядовых афинских граждан, участников торжественной панафинейской процессии, самим бессмертным богам. Героизация демоса в официозной пропаганде периода расцвета демократического строя и в монументальном искусстве, являвшемся одним из главных «рупоров» этой пропаганды, находила свое оправдание в реальной военной мощи Афинского государства, в его победах и свершениях, таких как изгнание персов из Греции и утверждение гегемонии Афин над множеством прибрежных и островных полисов Европы и Азии. Каждый афинский гражданин, кем бы он ни был: всадником, гоплитом или никому неведомым гребцом боевого корабля — триеры, сознавал свою причастность к этим великим подвигам своего народа и в этом смысле мог гордиться своей принадлежностью к поколению или поколениям героев. Взятый в отрыве от коллектива, в своем обычном человеческом естестве, рядовой афинянин, как мы это уже видели (см. гл. 6), легко превращался в объект издевательств и насмешек, становился одним из тех маленьких смешных человечков, которые непрерывно мелькают перед нами на страницах комедий Аристофана. Только слившись с толпой своих сограждан и ничем особенным среди них не выделяясь, он обретал горделивую осанку и величавые манеры, выдающие в нем достойного отпрыска древних афинских царей и героев. Единственным настоящим героем в Афинах мог быть только весь народ, но никак не отдельный гражданин, даже самый великий и выдающийся. Сами афиняне очень ревниво относились к этой своей коллективной привилегии и решительно пресекали любые претензии отдельных лиц, даже имевших выдающиеся заслуги перед государством, на какие-то из ряда вон выходящие почести. Даже военачальник, одержавший блестящую победу над врагом, как бы растворялся в общей массе воинов, участвовавших в сражении, и чаще всего не получал от своих сограждан никаких особых наград. Демосфен в одной из своих речей сетует на то, что в его время стало нормой приписывать каждую новую победу, одержанную афинской армией или флотом, стратегу, командовавшему операцией («Тимофей захватил Керкиру», или «Хабрий разбил врага у Наксоса»), тогда как в былые времена победителями считались просто афиняне.

Как было уже замечено, война искони воспринималась греками как своего рода состязание — агон.2 Но в этой разновидности состя-

1 Великие Панафинеи — главный религиозный праздник Афинского государства, справлявшийся с особой торжественностью один раз в четыре года. Малые Панафинеи справлялись каждый год.

2 По словам Геродота, после решительной победы, одержанной объединенными силами греческих государств над персидским флотом в битве при Саламине, стратеги, командовавшие отдельными эскадрами, собрались в святилище Посейдона на Истме и попытались голосованием с помощью камешков (греки использовали их вместо избирательных бюллетеней) решить вопрос о присуждении награды самому доблестному из них. При этом выяснилось, что самым доблестным каждый стратег считает самого себя, на второе же место ставит Фемистокла, подлинного организатора победы над персами.

187

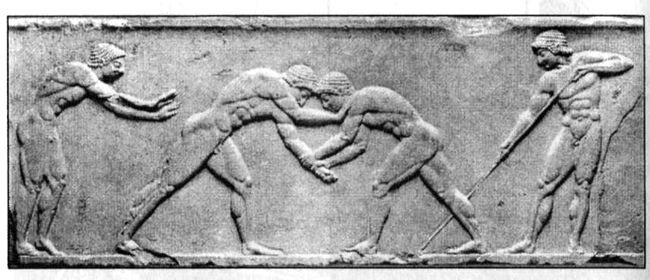

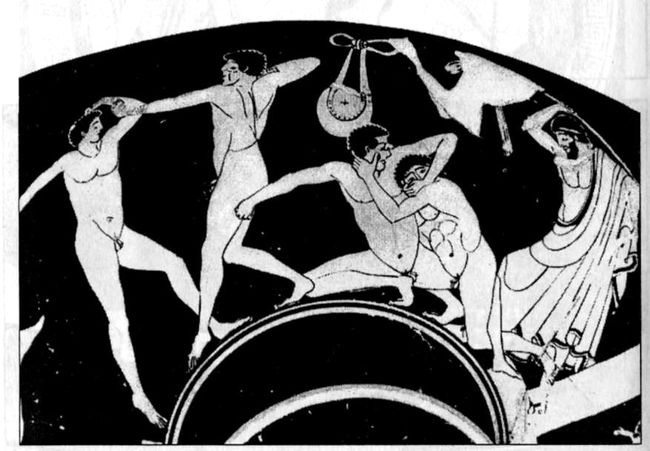

заний решающая роль принадлежала «команде» — полису и его ополчению, ибо таковы были «правила игры», поскольку, начиная, по крайней мере, с VII в. до н. э., греки отдавали решительное предпочтение сражению в сомкнутом строю перед всеми другими способами ведения войны. Отдельный «игрок» — гоплит в строю фаланги или гребец на военном корабле — сам по себе значил не так уж много и должен был лишь стараться действовать в унисон с другими «игроками», по мере сил обеспечивая слаженную работу всего боевого механизма. Победа в бою расценивалась поэтому как общее достижение всех участников сражения, как выражение их единой, как бы спрессованной в одно целое воли. Таким же выражением единой воли всего гражданского коллектива считался каждый очередной декрет, принятый народным собранием полиса, независимо от того, кто был автором законопроекта.Но грекам были известны и другие виды агонов, в которых победа целиком и полностью зависела от воли и способностей отдельной личности и соответственно рассматривалась как оптимальный способ ее самоутверждения и самораскрытия. Наибольшей популярностью среди состязаний этого рода пользовались, несомненно, атлетические игры, глубоко укорененные в религиозных верованиях древних греков и по существу представлявшие собой особую форму почитания олимпийских богов и героев. На протяжении всей истории классической греческой цивилизации — от темных веков до римского завоевания — атлетика оставалась одной из наиболее значимых и характерных для нее форм общественной жизни, имевшей все черты и признаки глубокой и прочной культурной традиции.

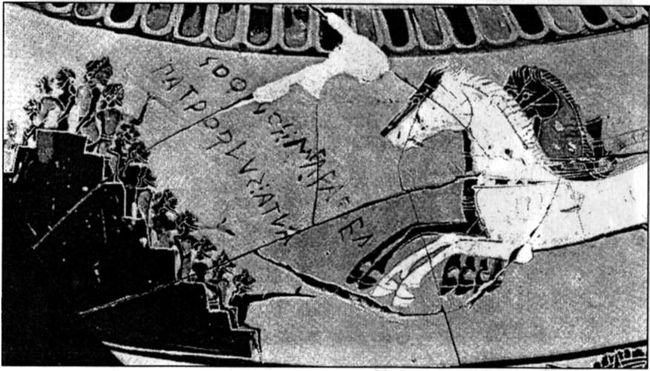

О том, как много значили атлетические состязания и весь связанный с ними крут обычаев и социальных институтов в жизни греческого народа, свидетельствуют многочисленные высказывания античных авторов и еще более многочисленные надписи (посвящения атлетов-победителей, декреты в их честь, надгробия и т. п.) и произведения искусства (рисунки на вазах и скульптурные рельефы с изображениями атлетических упражнений и игр, статуи и бюсты победителей и т. д.). Археологические находки этого рода показывают, что почти маниакальный спортивный азарт или, выражаясь более изящно, атональный дух сопутствовал грекам всюду, где бы они не появлялись. Даже в таких отдаленных и глухих углах греческого мира, как города Северного Причерноморья (Ольвия, Херсонес, Пантикапей), находят знаменитые панафинейские амфоры, служившие призами на играх, и надгробия юношей-палестритов,1 украшенные

лись в святилище Посейдона на Истме и попытались голосованием с помощью камешков (греки использовали их вместо избирательных бюллетеней) решить вопрос о присуждении награды самому доблестному из них. При этом выяснилось, что самым доблестным каждый стратег считает самого себя, на второе же место ставит Фемистокла, подлинного организатора победы над персами.

1 Палестрит — юноша или подросток, занимающийся атлетикой в Палестре под наблюдением наставника — педотриба.

188

изображениями бронзовых скребниц-стригил и флакончиков с оливковым маслом.1 Даже греческие наемники из армии Кира Младшего блуждавшие по бескрайним просторам Персидского царства вдали от берегов родного им всем Эгейского моря, не могли отказаться от своей врожденной любви к агонам и устраивали их при первой же возможности во время коротких передышек между боями и утомительными переходами, как об этом рассказывает Ксенофонт, один из участников похода Десяти тысяч. Для этих солдат, надолго оторванных от родины и уже почти потерявших надежду на возвращение агон оставался последним напоминанием об их принадлежности к всеэллинскому культурному сообществу и последней попыткой не потерять себя, не раствориться без следа в безбрежном варварском море.Неудивительно, что соседние варвары смотрели на греков как на странную породу то ли безумцев, то ли взрослых детей, помешанных на состязаниях и всегда готовых сбросить с себя одежду и с увлеченностью, достойной лучшего применения, заняться борьбой или бегом. Как особого рода психическое расстройство воспринимает греческую атлетику, например, впервые увидевший ее своими глазами скиф Анахарсис в одном из диалогов Лукиана из Самосаты, писателя-сатирика II в. н. э. Обращаясь к сопровождающему его Солону, он спрашивает: «Скажи мне, Солон, для чего юноши проделывают у вас все это? Одни из них, перевившись руками, подставляют друг другу ножку, другие давят и вертят своих товарищей, валяются вместе в грязи и барахтаются в ней, как свиньи... И вот один из них, схватив другого за ноги, бросает его на землю, затем, наседая на него, не позволяет поднять голову, толкая его обратно в грязь; наконец, обвив ногами живот и подложив локоть под горло, душит несчастного, а тот толкает его в плечо, как мне кажется, умоляя, чтобы первый не задушил его насмерть... И вот мне хотелось бы знать, чего ради они так поступают: по-моему, все это похоже на безумие, и нелегко будет разубедить меня, что люди, поступающие так, не сумасшедшие». Если верить Геродоту, знатные персы из ближайшего окружения Ксеркса во время его похода на Грецию были страшно удивлены, узнав от перебежчиков, что греки вместо того, чтобы готовиться к отражению вражеского нашествия, устраивают очередные игры в Олимпии. Еще больше удивились они, когда им сообщили, что наградой победителю на играх обычно служит простой венок из ветвей дикой оливы. Один из персидских вельмож даже высказал мудрую мысль, что все их предприятие обречено на неудачу, ибо им предстоит сражаться с людьми, которые «состязаются не ради денег, а ради доблести», что было, однако, истолковано Ксерксом как признак трусости.

В действительности почести, которые ожидали атлета, одержавшего победу в Олимпии или на каком-нибудь другом общегреческом

1 Перед упражнениями и состязаниями греческие атлеты обычно умащали себя маслом, которое затем счищалось скребницей вместе с налипшими на тело грязью и песком.

189

спортивном фестивале,1 отнюдь не ограничивались одним только венком, не имевшим никакой материальной ценности. После каждого состязания, входившего в программу Олимпийских игр, глашатай объявлял имя победителя и название города, откуда он был родом. Зрители восторженно приветствовали атлета, увенчивали его гирляндами цветов и обвивали пурпурными лентами. Члены судейской коллегии элланодиков вручали ему пальмовую ветвь — символ победы. Победителя тотчас же окружала ликующая толпа сограждан, которая поднимала его на руки и несла через весь стадион или ипподром. Но самое большое торжество ожидало его, когда он возвращался в свой родной город. Навстречу победителю выходили все граждане полиса. Атлет в роскошной пурпурной одежде въезжал в город на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Его сопровождала целая процессия конных и пеших сограждан. Когда в сицилийском городе Акраганте встречали олимпионика Экзайнета, за ним следовало шествие из 300 колесниц, запряженных белыми лошадьми. Бывали случаи, когда для въезда победителя в город разбирали часть городской стены, видимо, полагая, что персона такого масштаба через обычные ворота проехать не сможет. В сопровождении торжественной процессии атлет-победитель входил в главный храм полиса и там приносил в дар богам свой венок. Затем в его честь устраивался пир в пританее или в помещении для заседаний совета. На этом приеме исполнялись торжественные гимны, которые обычно заказывали лучшим поэтам. На сочинении таких од-эпиникиев (от греч. νίκη — «победа») специализировались такие известные поэты VI—V вв. до н. э., как Пиндар, Симонид Кеосский, Вакхилид. Одна из од Пиндара, созданная в честь знаменитого кулачного бойца Диагора (с острова Родоса), была золотыми буквами начертана в храме Афины в его родном городе. По словам того же Пиндара, «победитель агона всю свою жизнь пользуется сладостным спокойствием за свои подвиги, и это — счастье, не имеющее границ, высший предел желаний каждого смертного». Та же мысль, но еще короче была выражена неким спартанцем, который приветствовал уже упомянутого Диагора, после того как в Олимпии одержали победы не только он сам, но и его дети, и внуки, такими словами: «Умри, Диагор, ибо на Олимп тебе не взойти» (т. е. «тебе уже нечего больше желать»).Действительно, почести за одержанную лишь однажды победу сопровождали олимпионика или победителя на других общегреческих играх на протяжении всей его остальной жизни. Его избирали на высшие должности в его родном полисе, предоставляли почетные Места в театре и на стадионе, освобождали от налогов и до конца жизни кормили за общественный счет в пританее. Победитель получал от государства и большие денежные награды. Наконец, для увековечения его памяти благодарные сограждане ставили его мраморную

1 Кроме Олимпии, большие агоны, на которые стекались атлеты со всей Греции, регулярно (один раз в каждые четыре или два года) устраивались также в Дельфах (Пифийские игры), на Истме неподалеку от Коринфа (Истмийские игры) и в Немее на территории Арголиды (Немейские игры).

190

или бронзовую статую в портике храма, на агоре, в здании городского гимнасия или в театре. Начиная с 540 г. до н. э., статуи олимпиоников разрешено было ставить и в самой Олимпии, причем это можно было делать после каждой победы. Иногда статуи ставились, так сказать по династическому принципу. Так, в Альтисе, священном округа Олимпии, были в разное время поставлены изображения того же Диагора Родосского, трех его сыновей и двух внуков.1 Известен, по крайней мере, один случай, когда полис почтил атлета, прославившего его своей победой, тем, что вычеканил его изображение на своих монетах. Это был уроженец Сикиона Сострат, трижды одержавший победы в Олимпии в одном из самых трудных видов состязаний между так называемыми «панкратистами».Весь этот ажиотаж, окружавший победителя на играх, невольно вызывает в памяти поведение современных футбольных или хоккейных фанатов и других поклонников «большого спорта». Очевидно, за тысячелетия, отделяющие греческую версию агона от нынешних ее разновидностей, психология спортивных болельщиков с присущим им стремлением доказать превосходство «наших» над «ихними» самым простым и доступным способом изменилась не так уж сильно. Однако у греков, когда они наперебой изобретали все новые и новые, еще неслыханные почести для своих чемпионов, несомненно, были и другие гораздо более серьезные мотивы, чем один только местнический патриотизм граждан карликового государства или просто стадные инстинкты, разделяющие все человечество на «своих» и «чужих». Всеэллинские игры в Олимпии, Дельфах, на Истме и в Немее были, в их понимании, главным и совершенно неоспоримым доказательством единства всех греков независимо от места их проживания, государственного устройства или диалекта, на котором они говорили. Мы наблюдаем здесь, таким образом, курьезное переплетение их извечного политического сепаратизма с такой же извечной жаждой единения перед лицом враждебного варварского мира. При этом имелось в виду единство не только пространственное (синхроническое), но и временное (диахроническое). Игры воспринимались как воплощение очень древней, но вечно живой традиции, посредством которой осуществлялась прямая связь всего греческого народа с поколением героев, а через них и с богами, стоящими у истоков его исторического существования.

Сообразно с воззрениями этого рода в атлетах-победителях греки видели как бы воскресших мифических героев, вновь явившихся во плоти среди своих потомков. Да они и в самом деле походили на тех древних героев всем своим обликом, повадками и образом жизни. Здесь, вероятно, было бы нелишне напомнить о том, что многие герои греческих мифов и эпоса были не только великими воителями, но и

1 Статуи в Олимпии ставились, как правило, за счет самого победителя, из чего следует, что он либо сам должен был быть очень богатым человеком, либо иметь щедрых спонсоров.

2 Панкратий — особый вид поединка, в котором соединялись приемы борьбы и кулачного боя, отдаленный предшественник современных карате и кик-боксинга.

191

великими атлетами, причем разделить эти две их ипостаси нередко бывает довольно трудно. Опытными кулачными бойцами были Полидевк, один из двух божественных близнецов Диоскуров, и Одиссей. Ахилл, судя по неизменно сопутствующему его имени прозвищу «быстроногий», был прекрасным бегуном. Пелопс не знал себе равных в скачках на колесницах. Персей прославился как искусный метатель диска. Геракл был бы, несомненно, признан и по греческим, и по нынешним понятиям атлетом-универсалом, одинаково удачливым в борьбе и беге, стрельбе из лука и поднятии тяжестей.О прямом родстве олимпийских и всяких иных победителей на играх с героями древних сказаний напоминали не только их великолепно развитые бронзовые от загара тела, но и их способность предаваться долгим изнурительным тренировкам, которые обычно предшествовали их участию в состязаниях (уже Пиндар считал главным залогом успеха атлета его упорный труд на тренировках), их воздержанность и отказ от многих житейских радостей, например, от вина, ради победы, наконец, их отвага и сила духа, без которых рассчитывать на первенство в агоне не имело смысла. Отнюдь не мелочью, в понимании греков, было и то, что в большинстве своем выступавшие на играх атлеты были, особенно в ранние времена, по крайней мере, вплоть до начала IV в. до н. э., людьми благородного происхождения. Почти все они принадлежали по рождению к лучшим домам Эллады и, следовательно, могли гордиться своим кровным родством с прославленными героями древности, а через них и с самими богами. Победа на играх, начиная уже с гомеровского времени, расценивалась как лучшее подтверждение правомерности претензий на такое родство, а сам агон был признан важнейшим элементом и показателем подлинно аристократического образа жизни. Выходцы из простонародья хотя и не отстранялись официально от участия в состязаниях, чаще всего просто не имели реальной возможности выступать на играх. Ведь и подготовка к агону, и участие в нем требовали, во-первых, избытка свободного времени, которым первоначально обладала одна только знать, и, во-вторых, больших денежных средств (много денег уходило на оплату услуг тренера, на праздничное угощение по случаю победы, на посвящения богам, в число которых входила и статуя победителя, на гонорар поэту-сочинителю эпиникия и т. д.), а такие средства были Далеко не у всех. Особенно дорого обходился его участникам такой Нарочито архаизированный, подчеркнуто стилизованный под обычаи героического века вид состязаний, как конские ристания или скачки на колесницах. Такую роскошь могли себе позволить только люди, по греческим понятиям, несметно богатые. Не случайно среди победителей в колесничных забегах в Олимпии мы видим в основном имена «августейших особ» — царей и тиранов вроде Клисфена Сикионского, Гиерона Сиракузского или Филиппа II Македонского, сверхбогачей типа знаменитого Алкивиада.1

1 В отличие от атлетов, подвизавшихся в других видах состязаний, участники ристаний на ипподроме, как правило, сами на них не выступали, а присылали упряжки скаковых лошадей с профессиональными возничими.

192

Но всем этим «фамильное» сходство олимпиоников с мифическими героями еще не исчерпывается. Нельзя упускать из вида также и то, что и те и другие стремились во всем, что бы они ни делали прежде всего, к бессмертной славе, а уж потом начинали заботиться и о мирских благах: власти, почете, богатстве и т. п. Как было уже сказано, единственным призом на состязаниях в Олимпии считался венок из ветвей оливы (на Пифийских играх в Дельфах победителя венчали лавровым венком, на Истмийских играх сосновым и на Немейских венком из дикого сельдерея). Мало что значащая сама по себе, эта скромная награда была наполнена важным символическим смыслом, означая, что участники состязания соревнуются друг с другом только ради славы, не помышляя ни о чем ином. Но сама слава, как и все вообще жизненные блага, издревле считалась у греков даром богов. Поэтому победа на Олимпийских играх или в каком-нибудь другом агоне всегда расценивалась как знак особого благоволения божества к победителю. В олимпиониках видели таких же любимцев богов, какими были некогда Геракл, Тесей, Одиссей и другие великие герои древности. Основная цель любого агона, собственно говоря, в том и заключалась, чтобы определить, кто из участников состязания более всего угоден богам. А поскольку за каждым атлетом, выходившим на игры, стоял его родной полис, то одновременно решался вопрос и о том, какие из городов Эллады в данный момент пользуются наибольшим расположением небожителей. Об этом прекрасно сказал в своем послесловии к переводу од Пиндара наш замечательный филолог-классик М. Л. Гаспаров. Вот его слова: «Греческие состязания должны были выявить не того, кто лучше всех в данном спортивном искусстве, а того, кто лучше всех вообще — того, кто осенен божественной милостью. Спортивная победа — лишь одно из возможных проявлений этой божественной милости; спортивные состязания — лишь испытание, проверка... обладания этой божественной милостью... Фантастический почет, который воздавался в Греции олимпийским, пифийским и прочим победителям, стремление городов и партий в любой борьбе иметь их на своей стороне — все это объяснялось именно тем, что в них чтили не искусных спортсменов, а любимцев богов. Спортивное мастерство оставалось личным достоянием атлета, но милость богов распространялась по смежности на его родичей и сограждан... Исход состязаний позволял судить, чье дело боги считают правым, чье нет. Греки времен Пиндара шли на состязание с таким же чувством и интересом, с каким шли к оракулу». Не случайно практически все известные нам агоны устраивались, как правило, вблизи от особенно почитаемых святилищ богов и героев, в пределах их священных округов — так называемых «теменов» и по существу представляли собой празднества в честь этих божеств. Так, Олимпийские игры были посвящены Зевсу Олимпийскому и Гераклу, Пифийские — Аполлону, Истмийские — Посейдону, Немейские — Гераклу. В атмосфере сакрального действа незаметно стиралась грань, отделяющая блестящее героическое прошлое от прозаически будничного настоящего. Зрители, собравшиеся на игры, ощущали себя свидетелями новых героических деянии, которые в каком-то смысле были повторением подвигов героев былых193

времен. Древние мифы как бы рождались заново или просто продолжались, вновь и вновь подтверждая свою историческую реальность. Нас не должна удивлять поэтому чрезмерная (на вкус современного читателя) перегруженность торжественных од Пиндара всевозможными экскурсами в мифологию, воспоминаниями о событиях давно минувших времен. Иногда их становится так много, что среди них меркнет и теряется то главное событие, ради которого, собственно, и была написана ода, — победа на играх в Олимпии, Дельфах или каком-то ином месте. Однако в таком нагромождении мифологических реминисценций была своя логика: «Читателю нового времени обилие упоминаемых Пиндаром мифов кажется ненужной пестротой, но сам Пиндар и его слушатели чувствовали противоположное: чем больше разнообразных мифов сгруппировано вокруг очередной победы такого-то атлета, тем крепче встроена эта победа в мир закономерного и вечного» (М. Л. Гаспаров).Это ощущение единства прошлого и настоящего, незаметного перетекания одного в другое проявлялось также и в том, что многие греческие города, не довольствуясь всеми уже перечисленными выше почестями, устанавливали посмертные культы атлетов-победителей на играх и таким образом полностью уравнивали их в правах с героями мифов. Некоторые из них удостаивались такого почитания еще при жизни. Так, победителю Олимпийских игр в пентатлоне (пятиборье) Евтиклу граждане южноиталийского города Локры Эпизефирские каждый месяц приносили жертвы, когда он был еще жив. Затем, однако, они заключили его в тюрьму по подозрению в коррупции и стали оскорблять его статую. Этим они навлекли на себя гнев божества. В городе началась эпидемия, и гражданам Локр пришлось вернуть Евтиклу все его почести. Напомним для сравнения, что такого рода божеские почести, да и то лишь посмертно, воздавались в Греции только очень немногим лицам, имевшим действительно выдающиеся заслуги перед своим государством, как, например, спартанский царь Леонид, павший в битве при Фермопилах, или афинские тираноубийцы.

Еще в конце прошлого века была высказана мысль, что каждому большому периоду в истории Древней Греции соответствовал особый тип человека или особый вариант греческого «национального характера». Так, в понимании Я. Буркхардта, вначале, во времена Гомера это был «героический тип», затем с наступлением архаического периода или эпохи Великой колонизации его сменил «агональный» или «колониальный тип», на смену которому в V в. до н. э. пришел «классический тип». Как и всякое слишком широкое обобщение, эта концепция, несомненно, сильно упрощает реальное течение исторического процесса. В действительности, как мы уже видели (см. гл. 5), так называемый «агональный дух» очень рано пробудился в греческом обществе и очень много значил уже в жизни гомеровских героев. С другой стороны, как героические, так и агональные черты ясно различимы в психологии греков классического и даже еще эллинистического периодов, хотя в ней они иногда и заслоняются чертами совсем иного Рода. Тем не менее в рассуждениях Буркхардта было и определенное Рациональное зерно. В известном смысле культура агона, в полной мере утвердившаяся в Греции лишь в VII—VI вв. до н. э., была альтер-

194