101

Глава 5.

Рождение личности. Гомер, Гесиод, Архилох

Будь, каков есть:

А ты знаешь, каков ты есть.

Пиндар

Один для меня равен десяти тысячам, если он наилучший.

Гераклит Эфесский

Если страны Востока, в первую очередь Двуречье и Египет, мы с полным основанием называем «родиной первых цивилизаций», то Греция столь же оправданно может быть названа «родиной индивидуальности», ибо именно здесь, на этом изглоданном морем выступе Европейского континента свободная человеческая личность впервые по-настоящему осознала себя и утвердилась в ощущении своей самоценности. Сошлемся на один только факт, вполне подтверждающий это мнение. На Востоке первые проблески исторической мысли появляются очень рано, практически почти одновременно с рождением первых государств. Об интересе к своему собственному прошлому и попытках сохранить память о нем для потомства свидетельствуют дошедшие до нас обрывки исторических хроник вроде знаменитого «Палермского камня» с высеченным на нем перечнем важнейших событий, составляющих историю первых пяти египетских династий, победные реляции восточных владык типа не менее известных надписей и рельефов на стенах храма в Мединет Абу, повествующих об отпоре, который дали так называемым «народам моря» доблестные войска фараона Рамзеса III, или надписи, высеченной по распоряжению Дария I на Бехистунской скале в память о победе, одержанной этим царем над мятежниками и самозванцами, и многие другие аналогичные тексты. Однако ощущение уникальности и неповторимости конкретных исторических событий во всех этих специально составленных в назидание потомству повествованиях было сильно приглушено, потому что в них отсутствовало и ясное осознание индивидуального своеобразия главных действующих лиц этих событий. Как бы вырезанные по трафарету фигуры царей и фараонов, хотя и нарочито выделенные рассказчиком или иллюстрирующим его рассказ художником среди других участников исторического происшествия и поставленные в самый его центр, не донесли до нас Почти никакой информации о своих реальных прототипах. Все это

102

были скорее условные знаки и символы непреходящего государственного величия и могущества, чем образы некогда действительно существовавших живых людей.Но стоило грекам лишь прикоснуться к истории стран Древнего Востока, как от ее монотонности и приводящей в отчаяние безличности не осталось и следа. Под бойким пером великолепного рассказчика Геродота история Египта, Вавилона, Ассирии, Персии хотя и была безбожно переврана и запутана любознательным чужеземцем, но зато превратилась в по-настоящему занимательное чтение, в серию увлекательных новелл и анекдотов с лихо закрученными авантюрными сюжетами. Только в этих очаровательных в своей бесхитростности рассказах, отдаленно напоминающих сказки «Тысячи и одной ночи», впервые обрели свою человеческую индивидуальность и стали подлинно историческими персонажами обреченные на забвение восточные деспоты и завоеватели. Только живая человеческая мысль греческого историка могла вдохнуть жизнь в это застывшее царство теней и вывести его из состояния тысячелетней неподвижности. Человек, который совершил это чудо, несомненно уже осознавал себя личностью.

Глубоко личностный характер греческой культуры в противоположность культурам Востока кажется настолько очевидным и не требующим доказательств, что невольно теряешься, встречая в книге известного философа И. С. Кона «Открытие „Я"» главу под парадоксально звучащим названием «Был ли древний грек личностью?». Отвечая на поставленный таким образом вопрос, автор приходит к выводу, что если древний грек и сознавал себя личностью, то далеко не в полной мере и совсем не так, как современный человек. По своей исторической сути это была еще довольно примитивная, можно сказать, рудиментарная форма индивидуального самосознания. Вынося этот суровый и как будто не подлежащий обжалованию приговор, способный повергнуть в отчаяние любого поклонника классической Эллады, Кон лишь кратко суммирует наблюдения целого ряда весьма авторитетных ученых-культурологов и филологов-классиков, в разное время и по разным поводам обращавших внимание на известную недоразвитость или неполноценность греческой индивидуальности. В их числе мы видим такие имена, как Ж.-П. Вернан, Л. Жернэ, Э. Эдкинс, Μ. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи, В. Н. Ярхо, хотя начинать этот ряд, вероятно, следовало бы с О. Шпенглера, замечательного немецкого культурфилософа, автора знаменитого бестселлера «Закат Европы». В его понимании древний грек не был настоящей личностью уже хотя бы потому, что у него не было основного признака личности — характера. Не было у него и души, т. е. внутреннего мира в собственном смысле слова. Он весь проявлялся только вовне: в эффектном жесте, позе, осанке. Он был «лишь телом среди прочих тел». С этой точки зрения античный «аполлонический», по определению Шпенглера, тип человека являет собой прямую противоположность западноевропейскому «фаустовскому» его типу — носителю высокой духовности и обостренного сознания своей личной самоценности и неповторимости. Именно здесь, по Шпенглеру» проходит непреодолимая грань, разделяющая культуры Античного мира и Западной Европы Нового времени.

103

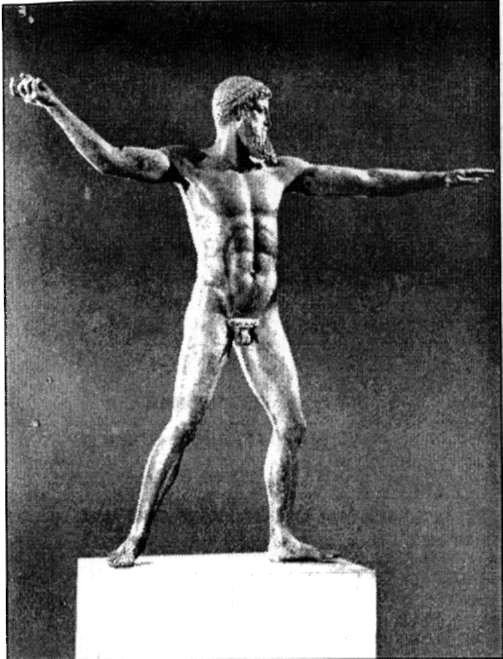

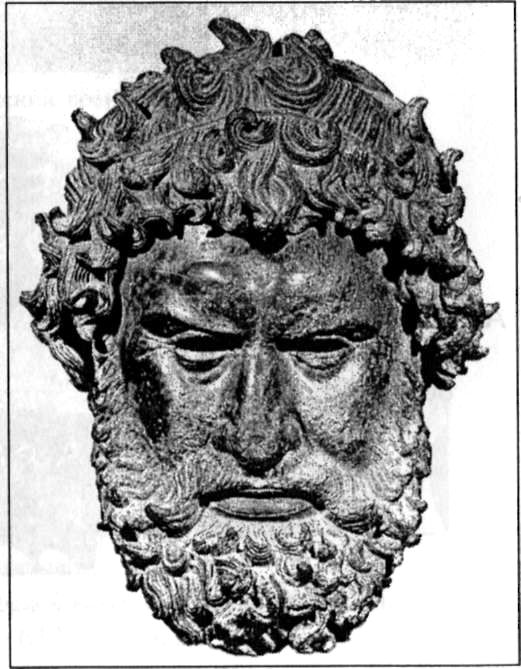

Парадоксы немецкого философа нельзя отбросить как простой эпатаж или своего рода интеллектуальное баловство. Определенное рациональное зерно в них, несомненно, было заключено. Хотя, с другой стороны, было бы рискованно не замечать и их крайней субъективности, подчиненности некой умозрительной, априорно заданной историософской схеме. В своих размышлениях о внеличностности греческой культуры, ее погруженности в косную, статичную, бездуховную телесность Шпенглер отталкивался прежде всего от тех впечатлений, которые произвело на него знакомство с классическим греческим искусством и в особенности скульптурой. Его оценки творений великих греческих ваятелей часто несправедливы и слишком односторонни, но почти всегда остроумны и интересны. Вот несколько характерных его высказываний: «Нет ничего более безличного, чем греческое искусство. Невозможно даже представить себе, чтобы Скопас или Лисипп изобразили самих себя... В руке одного из его (Микеланджело. — Ю. А.) рабов больше психологии (и меньше «природы»), чем в голове Гермеса Праксителя. У Дискобола Мирона внешняя форма существует сама по себе, без какой-либо связи с внутренними органами, не говоря уже о "душе"... Греки старательно избегали всего, что могло бы придать голове выражение чего-то внутреннего и духовного. Как раз у Мирона это проявляется со всей очевидностью. Если внимательно присмотреться, то лучшие головы эпохи расцвета, увиденные из перспективы нашего прямо противоположного мирочувствования, покажутся спустя мгновение глупыми и тупыми. Им недостает биографичности, судьбы. Не зря в это время были запрещены иконические 1 статуи, приносимые в дар по обету. Статуи победителей в Олимпии представляли собой безликие изображения просто боевой выправки. Вплоть до Лисиппа не существует ни одной характерной головы. Есть только маски. Или рассмотрим фигуру в целом: с каким мастерством удается здесь избежать впечатления, будто голова есть преимущественная часть тела. Оттого эти головы столь малы, столь незначительны по осанке, столь скудно промоделированы. Повсюду они вылеплены как часть тела, подобно руке и бедру, и ни разу как резиденция и символ „Я"».Что можем мы противопоставить сейчас этому беспощадному развенчанию греческой классики? Конечно, пластические шедевры Фидия, Мирона, Поликлета, Праксителя очень далеки от проникновенного психологизма и тончайшей лирической одухотворенности портретов Тициана, Рембрандта, Вермеера, Веласкеса, других великих европейских мастеров, с которыми их сравнивает Шпенглер. Да по-другому и быть не могло. Ведь перед нами — две разные исторические эпохи, две резко различающиеся между собой, хотя в чем-то очень важном преемственно связанные цивилизации и соответственно два разных взгляда на задачи искусства, не говоря уже о коренных различиях используемых материалов, техники, стилистики и т. д. Совершенно очевидно, что в своем творчестве греческие скульпторы

1 «Иконические» — здесь, видимо, изображающие каких-то конкретных лиц.

104

эпохи расцвета стремились прежде всего к воспроизведению неких идеальных, предельно обобщенных типов совершенного человека или, что практически одно и то же, божества. Все конкретное, частное, сугубо индивидуальное интересовало их намного меньше, чем европейских живописцев XVI—XVII вв. В этом смысле их искусство в гораздо большей степени зависело от традиции, от устоявшихся художественных канонов, хотя, конечно, и не было столь омертвело каноничным и неподвижным, как искусство стран Древнего Востока.

Отсюда, однако, вовсе не следует, что им был совершенно чужд интерес к внутреннему миру человека, к его чувствам, мыслям, переживаниям и их внешним проявлениям. Все доступные их пониманию оттенки духовной жизни своих героев греческие ваятели классического периода прекрасно умели передавать, так сказать, на языке тела: в характерном повороте головы, движении рук, наклоне корпуса, наконец, в выражении лица, которое при всем их фамильном сходстве все-таки у каждой статуи почти всегда свое, особенное. Как бы отвечая на обвинения Шпенглера, советский искусствовед В. М. Полевой писал о характерной для греческой скульптуры интровертности (погруженности в себя): «Греческая статуя выглядит погруженной в свою жизнь. Это целый мир, существующий и благоденствующий по своим внутренним законам. Нужно постигнуть красоту фигуры человека, проследить глазом за тем, как движутся, переливаются в ее каменной или бронзовой форме внутренние силы, и тем самым проникнуть в мир ясных и возвышенных чувств, наполняющих изображение. Такое произведение открыто для созерцания, оно позволяет любоваться собой, приобщаться к его возвышенной красоте. Оно возбуждает чувства и мысли, но не навязывает своих идей зрителю. Между произведением искусства и зрителем всегда сохраняется некоторая дистанция». Примерами, подтверждающими это наблюдение, могут служить многие из дошедших до нас шедевров греческой пластики. Вместе взятые, они воплощают в себе довольно сложную и богатую гамму человеческих чувств и настроений от гордой уверенности в себе, в своем физическом и духовном совершенстве (бронзовая статуя дельфийского Возничего, Посейдон с мыса Артемисий, скульптуры фронтонов и фризов Парфенона и храма Зевса в Олимпии, Дорифор Поликлета и др.) до просветленной задумчивости и даже легкой грусти (голова «белокурого мальчика», «мальчик Крития», рельефная фигура «задумавшейся Афины» — все в музее Акрополя). А сколько проникновенного лиризма и глубокого, хотя и сдержанного волнения заключают в себе скульптурные группы на надгробиях с афинских некрополей и как бы перекликающиеся с ними сцены на поражающих своей красотой и гармонией белых лекифах 1 второй трети V в. до н. э.

По мере приближения к концу классического периода и особенно с началом эпохи эллинизма это внимание к человеческой психике, ее формам и нюансам в греческом искусстве все более усиливается

1 Лекиф — небольшой сосуд для масла. Такие сосуды часто находят в греческих погребениях среди других предметов, сопровождающих покойника в его загробном странствии.

105

и достигает своей вершины в творчестве таких замечательных мастеров, как Пракситель, Скопас, Лисипп. Наконец, мы не вправе забывать и о том, что именно греки вторично после египтян эпохи древнего царства и амарнского периода «изобрели» скульптурный портрет и достигли в этом нелегком жанре весьма заметных успехов, о чем могут свидетельствовать хотя бы прекрасные бронзовые головы «кулачного бойца» и «философа» из Национального музея в Афинах. Правда, Шпенглер пренебрежительно отмахивался от этих поздних достижений греческого художественного гения, как от образцов плоского натурализма, утверждая, что в них «нет души», одна лишь ложная многозначительность. Но и здесь нам трудно с ним согласиться.Конечно, верующего христианина, привыкшего к суровым, скорбным или, напротив, умильным ликам иконописных святых, Божьей матери и Христа, лица греческих мраморных и бронзовых статуй могут оттолкнуть своей холодной «бесчувственностью» и «бездушием». Примерно так же действуют они и на современного интеллигента, обычно склонного к неврастении и ищущего в произведении искусства сочувствия и сопереживания своим комплексам и фобиям. Сами греки, однако, видели в этом «бесчувствии» нечто совсем иное, нежели мерещившаяся Шпенглеру абсолютная внутренняя пустота этих великолепных «манекенов». Для них это было, в первую очередь, выражение нерушимого спокойствия и полного владения собой или так называемой «атараксии» («безмятежности»), отличающей божество или уподобленного божеству индивида (героя) от простых смертных. Как воплощение одной из стихийных сил «равнодушной природы» (а первоначально все греческие боги были именно такими воплощениями), божество не могло выказывать слишком пылкого сочувствия человеку, хотя время от времени и обращалось к нему то благостным, то, напротив, гневным своим ликом. Именно по этой причине чрезмерно подчеркнутый психологизм или излишняя эмоциональность в созданном средствами искусства образе бога или героя были бы восприняты греками как попрание законов царящей в мире художественной и одновременно сакральной гармонии.

И еще одна чрезвычайно важная особенность греческого искусства, как и вообще греческой культуры и греческого менталитета, заслуживает в этой связи самого пристального внимания. Изображения богов и людей в дошедших до нас скульптурах или рисунках на вазах, конечно, не были абсолютно бездуховны. Но их духовность была особого рода. В этих фигурах дух был безраздельно слит с телом, полностью растворен в нем и не мыслился в отрыве от него. Повторяя известную формулу Аристотеля, Шпенглер писал: «„Душа" — для подлинного эллина она была в конце концов формой его тела». Но, как известно, форма не существует вне содержания, так же как и содержание не существует вне формы. Стало быть, и греческая душа не могла существовать вне греческого тела. Подобно большинству древних народов, греки были тем, что принято называть «стихийными материалистами». Основной вопрос философии: «Что первично — дух или материя?» — для них долгое время вообще не существовал. Они просто не могли представить себе материю без духа

106

или дух без материи. Лишь с развитием философской рефлексии в изощренных спиритуалистических системах поздней античности начали вырисовываться близкие к христианским представления о бесплотной душе и духах, совершенно лишенных телесной оболочки.

Эта нерасторжимость телесного и духовного начала воплотилась в некоторых характерных выражениях и оборотах речи, присущих греческому языку. В греческой трагедии классического периода, а также во многих современных ей и более поздних произведениях прозаической литературы конкретная человеческая личность обозначается словом «σώμα», что в буквальном переводе означает «тело». Для нашего современного слуха несколько дико звучит курьезное словосочетание «царственное флотоводительное тело», используемое Эсхилом в «Орестейе» для характеристики уже убитого к тому времени Агамемнона. Ясно, конечно, что мертвый Агамемнон не мог ни предводительствовать ахейским флотом, ни выполнять другие свои царские обязанности. Так что оба эти эпитета относятся к еще живому человеку, который, тем не менее, воспринимается поэтом как «тело». Эдип в трагедиях Софокла несколько раз называет сам себя «родственным», «дорогим» и, наконец, «старым телом», очевидно имея в виду всего человека, его личность, а не только его бренную плоть. Интересно, что даже Платон с его твердо укоренившейся в нашем сознании репутацией основоположника философского идеализма никак не мог отделить человеческую душу от ее телесной оболочки. Даже после смерти человека душа, по Платону, приходит в Аид «наполненная телом». Она сохраняет все внешние, физические признаки вроде бы навсегда покинутого ею тела, сохраняет даже следы перенесенных им болезней и мучений. Поэтому загробный судья Радамант, осматривая представшую перед ним душу, видит, что она «избита, покрыта язвами, несоразмерна» (наблюдения А. А. Тахо-Годи и А. Ф. Лосева).

Это постоянное смешение плотского и духовного начал или, что будет вернее, инстинктивное ощущение их реальной неразделимости нисколько не мешало грекам воспринимать и оценивать конкретную человеческую личность как нечто глубоко своеобразное, отличное от других, внешне похожих на нее индивидов. И здесь нам опять не избежать спора со Шпенглером и его современными последователями. Удобнее всего было бы начать этот разговор снова с Гомера, к которому, как к главному «водоразделу» в истории греческой цивилизации, сходятся истоки всех самых больших ее «рек». В своей совокупности «Илиада» и «Одиссея» воспринимаются как мастерски выполненный групповой портрет греческой аристократии начала архаической эпохи. Каждый отдельно взятый человек на этом портрете живет своей особой жизнью и, как правило, имеет свое особенное «выражение лица», свой характер, свою судьбу. Даже второстепенные персонажи, например так называемые «малые воители» в батальных эпизодах «Илиады», лишь на мгновение появляющиеся на эпической сцене для того, чтобы тут же с нее и исчезнуть сраженными рукой какого-нибудь главного героя, как водится, более сильного и более доблестного, совсем непохожи на безликую толпу оперных статистов. Каждый из них имеет свою хотя бы бегло, буквально в нескольких

107

словах очерченную индивидуальность, которая проявляет себя, прежде всего, в том, как человек ведет себя перед лицом грозящей ему гибели и в сам момент смерти. Об этом хорошо сказал А. Боннар: «...Почти всякий раз тот жест, которым поэт наделяет героя, чтобы вдохнуть в него жизнь в тот самый момент, когда он уже собирается ее отнять, выражает разное отношение к смерти».Глубоко индивидуальны и полнокровные, старательно и любовно, со множеством подробностей вылепленные Гомером образы главных героев обеих поэм. Их личности всесторонне раскрывают себя в многообразных поворотах сюжета, в сложных перипетиях их нелегких, чаще всего трагических судеб. Их человеческое своеобразие настойчиво утверждается и подчеркивается поэтом вопреки множеству условностей и чисто фольклорных штампов, которыми он уснащает свое повествование, повинуясь древним законам эпической типизации. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить между собой хотя бы образы Ахилла и Агамемнона, этих антиподов, из столкновения которых вырастает, как колос из зерна, весь сюжет «Илиады». Очевидное несходство, можно даже сказать, полярная противоположность этих двух человеческих характеров: неистового, не знающего удержу в своих грандиозных страстях, но вместе с тем благородного и даже не чуждого сострадания Ахилла и деспотичного, надменного, хотя и явно уступающего своему сопернику в доблести и силе духа Агамемнона, конечно же, вполне сознательно предельно заострены и усилены Гомером, чтобы тем самым довести драматическую напряженность фабулы поэмы до максимально высокого уровня.

Разумеется, приемы, с помощью которых Гомер раскрывает внутренний мир своих героев, имеют мало общего с психологическими изысками великих романистов Нового времени. Судя по всему, греческий эпический поэт представлял себе механизм психической деятельности человека довольно упрощенно и, конечно, совсем не так, как представляли его Толстой, Достоевский, Т. Манн или Фолкнер. А. Ф. Лосев так писал об этой особенности гомеровской поэтики в одной из своих последних работ: «...душа или дыхание, а также умственные и эмоциональные свойства всегда локализуются у гомеровского человека в каком-нибудь отдельном физическом органе, но никак не понимаются одновременно телесно и целостно. Так, диафрагма (phren) есть преимущественно средоточие умственной деятельности человека, сердце (cardia, cer, etor) — средоточие эмоций, грудь (stethos) заключает в себе жизненно-аффективный интеллектуальный и волевой принцип (thymos); кровь (haima) — носитель души (Psyche), печень (hepar) — средоточие жизни...» Эти любопытные наблюдения, несомненно, заслуживают самого серьезного внимания. Нам трудно, однако, принять тот вывод, к которому автор приходит в итоге: «У Гомера мы наблюдаем как бы рассредоточение единого человека, еще его несобранность воедино, его воплощенность в отдельных физических частностях, так как единым целым является в эту раннюю эпоху только род, да и то он мыслится частью природы». Если мы правильно понимаем это высказывание нашего выдающегося исследователя античности, гомеровский герой был начисто лишен своего собственного «Я» и представлял собой всего лишь простую сумму «физических частнос-

108

тей» вроде печени или диафрагмы, к тому же без остатка растворенную в родовом коллективе, а через него и в мире природы.

Этот суровый вердикт кажется убедительным лишь в первом чтении. На самом же деле, у каждого непредубежденного и не искушенного в тонкостях филологического анализа древних текстов читателя не возникает никаких сомнений в человеческой целостности и глубоко прочувствованной поэтом индивидуальности образов Ахилла, Гектора, Одиссея, да и любого другого героя великого эпоса. И это впечатление никак нельзя списать на счет миражей «обыденного сознания». Оно вполне согласуется с творческими устремлениями самого Гомера, сумевшего мощью своего поэтического дарования переплавить весь бывший в его распоряжении пестрый и разнородный материал древней фольклорной традиции в монументальные, пластически объемные фигуры участников Троянской войны. Такие потрясающие своей психологической достоверностью эпизоды поэм, как знаменитая сцена встречи Ахилла со старцем Приамом в «Илиаде» или не менее популярная сцена узнавания вернувшегося на родину Одиссея его женой Пенелопой в «Одиссее», конечно, не могли быть разыграны бездушными автоматами, еще не осознавшими себя в качестве самоценных человеческих личностей. И в этих сценах, и в других частях гомеровского эпоса мы сталкиваемся с первыми настоящими индивидуальностями в истории европейской, да, пожалуй, и всей мировой литературы.

Исследователи, пытающиеся так или иначе принизить значимость личностного начала в поэзии Гомера, нередко ссылаются на то, что у его героев слишком слабо выражено чувство личной ответственности за свои поступки. Сила, толкающая героя на совершение различных действий, как хороших, так и дурных, как бы не связана непосредственно с его личностью и существует сама по себе, хотя и находится где-то внутри человека. Так интерпретируются многочисленные эпизоды поэм, в которых «дух» (·θυμός) героя «приказывает» ему поступить так или иначе. Или герой, которому не очень нравится то, что ему «велит» сделать его «дух», начинает его «обуздывать». Персонажи эпоса часто вступают в продолжительные беседы со своим «духом», обращаются к нему с увещаниями или замечают, что он колеблется, не зная, какое решение следует принять в той или иной ситуации. В этом пристрастии Гомера к такого рода внутренним диалогам можно видеть и пережиток первобытного анимизма, т. е. тех времен, когда душа мыслилась как некое самостоятельное существо, очень слабо связанное со своим «хозяином» и способное в любой момент покинуть его тело, и просто особенность поэтической техники создателя «Илиады», свидетельствующую о его неумении изображать сложные психические процессы. Впрочем, с примерами такого «неумения» мы нередко встречаемся и у поэтов, живших в сравнительно недавние времена. Вспомним хотя бы тютчевские строки:

«О вещая душа моя!

О сердце, полное тревоги!

О как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!»

109

Но даже если выбрать первое из двух возможных решений проблемы, оно не обязательно должно указывать на недоразвитость индивидуального сознания гомеровских героев. Ведь и великий философ Сократ, живший во второй половине V в. до н. э., т. е. много времени спустя после Гомера, постоянно уверял своих учеников в том, что в трудных ситуациях ему помогает принимать правильные решения некое божество (δοαμόνιον), которое находится внутри него, а не где-то снаружи. Вряд ли кто-нибудь усомнится на этом основании в том, что Сократ был полноценной личностью.

Каждый, кто внимательно читал «Илиаду» и «Одиссею», хорошо знает, что гомеровские герои были в полном смысле слова накоротке с богами. Боги в эпосе постоянно появляются среди людей в своем собственном или в измененном облике, активно вмешиваются в происходящие на эпической сцене события, помогают своим любимцам и стараются погубить тех, кто вызвал их немилость. Благодаря этому герои поэм всегда имеют возможность переложить ответственность за свои деяния на кого-нибудь из богов. Именно так поступает Агамемнон в сцене примирения с Ахиллом. В своей пространной речи он объясняет собравшимся ахейцам, что нанес страшное оскорбление Ахиллу, вынудив его отказаться от участия в боях с троянцами, и тем самым навлек неисчислимые беды на все ахейское войско не по своей воле, что его рассудок был помрачен богиней безумия Атой, но теперь он сознает, что был неправ, и готов возместить причиненный Ахиллу моральный ущерб, заплатив богатый выкуп. Русский человек в этой ситуации сказал бы просто: «Бес попутал». И таких примеров в эпосе можно найти довольно много.

И все же гомеровские герои совсем не похожи на безвольных марионеток, совершающих всевозможные, иногда довольно сложные эволюции с помощью ниток, за которые дергает управляющий их движениями актер. Для этого они слишком активны, до краев переполнены кипучей энергией, которая нередко толкает их на совершение поступков явно безрассудных, с точки зрения обычного здравого смысла, но зато вполне отвечающих нормам эпического кодекса чести. Богам, наблюдающим за их поведением, приходится время от времени вмешиваться, чтобы они не натворили чего-нибудь «вопреки велениям судьбы». В известной сцене «ссоры царей» в I песни «Илиады», когда препирательства между Ахиллом и Агамемноном достигают «точки кипения» и оскорбленный герой уже готов вытащить Из ножен свой меч и вонзить его в обидчика, Афина, с самого начала наблюдавшая за этим словесным поединком, тихонько подкрадывается к Ахиллу сзади и без церемоний хватает его за волосы. Обернувшемуся к ней в ужасе герою (из всех присутствующих при этой сцене Ахилл только один ее видит) богиня рекомендует воздержаться от схватки с «пастырем народов», но продолжать «язвить его злыми Словами». В другом месте той же поэмы Зевс посылает богов принять Участие в сражении, чтобы Ахилл в гневе за смерть Патрокла не Разорил Трою, ибо ему не суждено это сделать: Троя падет только после его смерти.

Несмотря на свою зависимость от богов и от всесильной судьбы, которая повелевает самими богами, гомеровские герои, безусловно,

110

обладают свободой воли. Нередко поэт ставит их перед необходимостью выбора того или иного решения, от которого будет зависеть их дальнейшая участь. При этом он заставляет их произносить довольно длинные внутренние монологи, обращенные или к своему духу, или к самому себе. Так, Гектор за несколько минут до своей гибели размышляет, следует ли ему вступать в бой с приближающимся Ахиллом, как повелевает ему его воинский долг и собственная честь, или же лучше будет укрыться за городской стеной, к чему склоняют его отец и мать, взывающие к нему, стоя на стене, или же, наконец (третья возможность), попробовать полюбовно договориться с грозным врагом и вымолить у него жизнь в обмен на Елену и украденные Парисом сокровища Менелая. На этой последней мысли герой сам себя обрывает, очевидно уже приняв единственно верное решение:

«Боги! Каким предаюся я помыслам? Нет, к Ахиллесу

Я не пойду как молителъ! Не сжалится он надо мною,

Он не уважит меня; нападет и меня без оружий

Нагло убьет он, как женщину, если доспех я оставлю.

Нет, теперь не година с зеленого дуба иль с камня

Нам с ним беседовать мирно, как юноша с сельскою девой...

Нам же к сражению лучше сойтись! и немедля увидим,

Славу кому между нас даровать Олимпиец рассудит!»

Итак, отвечая на вопрос, поставленный философом Коном: «Был ли древний грек личностью?», мы можем с полной уверенностью утверждать, что он, вне всякого сомнения, был полноценной личностью уже в древнейший гомеровский период истории античной Греции. Более того, он был личностью, которую отличали чрезвычайная жизненная активность, ярко выраженное чувство собственного достоинства и склонность к самоутверждению любой ценой. Короче говоря, он был типичным индивидуалистом.1 Для того чтобы убедиться в этом, достаточно еще раз непредвзято взглянуть на тот же гомеровский эпос. На первом плане в эпическом повествовании всегда стоит сильная и весьма своенравная личность, от поступков и прихотей которой в основном зависит развитие сюжета каждой из двух поэм. Гомеровские герои наделены непомерной гордостью, чрезвычайно развитым честолюбием и самолюбием. Они ясно сознают, что от обыкновенных смертных их отделяет огромная дистанция, и социальная, и личностная в одно и то же время, и презрительно

1 В нашей стране само понятие индивидуализма было сильно скомпрометировано теоретиками марксизма, использовавшими этот термин лишь в сугубо негативном его значении с обязательным эпитетом «буржуазный». Здесь и далее мы употребляем это слово в том его значении, в котором оно чаще всего встречается в западной философии и культурологии, понимая под индивидуализмом обостренное чувство своей человеческой оригинальности (отличия от всех других людей) и осознание ее особой ценности, а также стремление эту оригинальность любой ценой доказать и утвердить.

111

третируют рядовых ратников и вообще людей из народа как ничего не стоящее человеческое стадо. В одном из эпизодов «Илиады» Одиссей восклицает, обращаясь к такому простолюдину (дело происходит на общей сходке ахейского войска):

«Смолкни, несчастный, воссядь и других совещания слушай.

Боле почтенных, как ты! Невоинственный муж и бессильный,

Значащим ты никогда не бывал ни в боях, ни в советах».

Чисто сословное презрение аристократа к человеку толпы сливается здесь с сознанием своего огромного личного превосходства над «невоинственным мужем».

Герои поэм ревниво следят за тем, чтобы кто-нибудь не умалил их личного достоинства, не лишил их причитающегося им почета. Они всегда готовы встать на защиту своей чести и в порыве уязвленного самолюбия способны на самые страшные и безрассудные поступки. В сущности, сюжет обеих гомеровских поэм приводится в движение одним и тем же мотивом — мотивом оскорбленной чести главного героя. В обоих случаях сама эта честь (γέρας) имеет вполне конкретное материальное выражение, что вообще характерно для сугубо прагматичных жизненных воззрений самого поэта и его персонажей. В «Илиаде» «яблоком раздора», вспыхнувшего между двумя главными действующими лицами поэмы, становится красивая пленница, которую «владыка мужей» Агамемнон отобрал у сильнейшего из ахейских героев Ахилла, не посчитавшись с тем, что она была присуждена ему всем войском при разделе военной добычи в качестве «подвигов тягостных мзды», как говорит сам Ахилл. Последствия этого безрассудного поступка хорошо всем известны. Также и в «Одиссее» главный герой поэмы кровью смывает нанесенное ему оскорбление, истребляя своих обидчиков — женихов Пенелопы. В материальном исчислении размеры нанесенной ему обиды намного превосходят обиду Ахилла: женихи в течение долгого времени бессовестно уничтожали на своих пиршествах скот и вино, принадлежащие отсутствующему герою. Кроме того, они принудили к сожительству рабынь Одиссея, в чем он опять-таки усматривает злодейское покушение на свою добытую кровью и потом собственность, и, наконец, пытались заставить вступить в брак с одним из их числа его законную супругу Пенелопу. К этим трем главным пунктам сводится краткая обвинительная речь Одиссея, с которой он обращается к женихам, прежде чем начать их избиение.

Само собой разумеется, не только в головах быков и баранов и не только в слитках металла измеряет поэт личное достоинство своих героев. Мы не должны забывать о том, что гомеровские поэмы, в особенности «Илиада», — это прежде всего героический военный эпос и главным критерием, определяющим человеческую ценность каждого Индивида, является, в глазах самого Гомера и, видимо, также его аудитории, его воинская доблесть. Само богатство, которым поэт обычно наделяет своих героев, расценивается ими как награда — «почесть», полученная за их воинские подвиги. Такой наградой может стать почетная лучшая доля, доставшаяся герою при разделе захва-

112

ченной добычи (так, Ахилл получил свою Брисеиду после разгрома ахейцами города Лирнесса) или же так называемые «дары», которые герой, предводитель ополчения, получает от своих соплеменников опять-таки в благодарность за проявленную им доблесть. «Даром народа» может считаться и лучший кусок мяса на общем пиршестве и лучший надел земли, вырезанный из общинной пашни. В принципе богатство героя должно быть прямо пропорционально размерам его воинской доблести, хотя Гомер уже знает, что в реальной жизни так бывает далеко не всегда: Агамемнон уступает своей доблестью Ахиллу да и некоторым другим героям, но зато никто из них не может сравниться с ним в богатстве и власти (в глазах поэта — это две вещи, тесно между собой связанные).Кроме доблести, набор признаков, отличающих идеального героя, включает в себя и некоторые другие личные качества. Герой должен быть человеком благородного происхождения (поэт твердо убежден в том, что лучшие свойства человеческой натуры обычно наследуются сыновьями от их отцов), он должен быть также умен, обходителен, красноречив, щедр на угощение и подарки друзьям. Наконец, желательна и привлекательная внешность (по внешности всегда можно отличить человека благородного — настоящего аристократа — от простолюдина). Все эти признаки в разных пропорциях распределяются между главными действующими лицами обеих поэм. Из их комбинации чаще всего и строятся индивидуальные характеристики героев. Так, Менелай — доблестен и благороден, но не так мудр и красноречив, как Нестор; Аякс Теламонид наделен огромной физической силой и соответствующим ей мужеством, но в уме и обходительности сильно уступает Одиссею и т. д. Но главным для поэта в каждом его герое все же всегда остается доблесть. Он непременно должен быть «лучшим» (άριστος) или одним из «лучших» на поле битвы, в открытой схватке с врагом, в засаде и в разведке.

Чтобы доказать, что они действительно лучше всех прочих, герои «Илиады» бросаются в самую гущу сражения, стараются непременно быть первыми (πρόμαχοι) в самых опасных местах и при этом постоянно подбадривают друг друга или, наоборот, осыпают насмешками и упреками за нерадение к битве и недостаток мужества. Создается впечатление, что все они участвуют в каком-то непрерывном состязании, в котором очень легко можно потерять жизнь, но зато и приобрести бессмертную славу. Дух взаимного соперничества-соревнования в доблести не ослабевает и в коротких передышках между боями. Он может проявляться, например, в словопрениях на народных собраниях, которые обычно проходят у Гомера как своеобразные представления с участием двух-трех «актеров» из числа главных героев, тогда как все остальные довольствуются ролью зрителей в театре или болельщиков на стадионе. Особенно стремятся отличиться в таких словесных состязаниях, как, впрочем, и в схватках на поле боя, самые молодые и пылкие герои вроде Диомеда. Еще один важный вид соревнования, в котором настоящий герой может показать, на что он способен, — это атлетическое состязание, или агон. Древнейшую в греческой литературе картину такого состязания, выполненную с большим знанием дела и с массой инте-

113

реснейших подробностей, мы находим в XXIII песни «Илиады», где рассказывается о похоронах Патрокла и о великолепной тризне, устроенной Ахиллом в честь своего погибшего друга. Все эти эпизоды наглядно свидетельствуют о пробуждении среди греческой аристократии гомеровского времени так называемого «атонального духа», т. е. жажды соперничества, в котором только и может по-настоящему себя проявить и таким образом самоутвердиться сильная, незаурядная личность. Как думают многие современные ученые, атональный дух вообще был важнейшей отличительной чертой этнического менталитета древних греков. Можно сказать, что любовь к состязаниям была у них в крови, побуждая их к непрерывному самосовершенствованию в стремлении хоть в чем-нибудь да превзойти других: ближайших соседей и друзей, сограждан по полисной общине, всех вообще эллинов. Это желание быть первым во что бы то ни стало находило себе выход в самых разнообразных видах агонов: состязаниях в силе и ловкости среди атлетов, в красноречии среди ораторов, в искусстве среди певцов и музыкантов, в мастерстве среди ремесленников, в мудрости среди философов и ученых, в щедрости среди богачей и т. д.1 Атональный дух оказал сильное воздействие на развитие греческой культуры и обусловил некоторые важные ее особенности, о которых нам еще придется говорить в дальнейшем.Ни одно состязание не может обойтись без более или менее широкого круга зрителей, являющихся в одно и то же время и свидетелями происходящего, и судьями, и болельщиками, своими возгласами и жестикуляцией подбадривающими каждую из противоборствующих сторон. Без такого сборища сочувствующих и сопереживающих свидетелей их доблестных деяний не могли обойтись и гомеровские герои. При всем их непомерном эгоцентризме, сосредоточенности на своей собственной персоне они все же не были совершенно безразличны к мнению окружающих их людей. Типичный эпический герой способен без всяких колебаний и угрызений совести поставить на карту благополучие и жизнь множества людей, даже целого народа, только ради своего уязвленного самолюбия. Так, Агамемнон отказывается вернуть старому Хрису, жрецу Аполлона, его дочь Хрисеиду, так как это — его законная добыча, и тем навлекает на все ахейское войско страшную кару разгневанного божества. Немногим лучше поступает и Ахилл, самовольно открывший «фронт» перед троянцами, теснящими его боевых товарищей, из-за нанесенной ему Агамемноном обиды. Одиссей, чтобы отплатить за съеденных у него быков и баранов и другой ущерб, причиненный его имуществу, безжалостно истребляет весь цвет молодежи Итаки и других смежных с ней островов. Но даже и эти ярко выраженные индивидуалисты небезразличны к общественному мнению, к тому, что говорят о них в народе.

Правда, как было уже сказано, народная масса обычно презрительно третируется в эпосе как ничего не значащая толпа, как «скверные» (κακόι), не заслуживающие даже хорошего удара мечом.

1 Для греческой ономастики характерно широкое использование имен, образованных от прилагательного άριστος — «лучший», таких, как Аристагор, Аристомах, Аристарх, Аристид и т. п.

114

Поэтому в известном эпизоде расправы с Терситом, одним из «скверных», Одиссей обходится палкой или, точнее, скипетром. Тем не менее народ постоянно присутствует на эпической сцене. Без него не обходятся ни сражения, ни собрания и советы, ни атлетические состязания. Это скопище простонародья необходимо главным действующим лицам гомеровского повествования так же, как зрительская аудитория необходима актеру. Оно составляет круг очевидцев и ценителей их воинских подвигов, их ораторского искусства, их атлетической ловкости и силы. Этот факт очень важен для понимания социальной природы гомеровского и вообще греческого общества. Для феодальной знати европейского средневековья мнение народа было пустым звуком. Баронов и рыцарей нисколько не интересовало, что думают о них их крестьяне, которых они иначе, чем «виллана! ми» — «негодяями», «мерзавцами», никогда не называли. Во всех своих поступках они ориентировались исключительно на людей, равных себе по положению в обществе. Греческие аристократы при всем своем презрении, а иногда и ненависти к тем, кто стоял ниже их на социальной лестнице, все же в гораздо большей степени зависели от народа и вынуждены были поэтому с ним считаться. Постепенно в греческих государствах выработался особый тип аристократа-демагога или, как называли его сами греки, простата (букв, «предстоятеля») демоса, который заискивал перед народом, стремясь завоевать его расположение и сочувствие, чтобы потом использовать его как орудие в достижении своих политических целей. В роли таких «народных заступников» нередко выступали в начале своей политической карьеры будущие тираны, а также и многие другие политические деятели, не стремившиеся к тирании, но все равно заинтересованные в народной поддержке ради осуществления своих замыслов. Примерами здесь могут служить почти все известные нам афинские политики VI—V вв. до н. э. — от Солона до Алкивиада включительно.Следует также иметь в виду, что сама социальная дистанция, отделяющая знать от простонародья, была в Греции не столь уж значительной. Во всяком случае, она не идет ни в какое сравнение с той глубочайшей пропастью, которая отделяла в феодальном обществе средневековой Европы его низшие слои от высших. В Греции аристократы превосходили простолюдинов не столько своим богатством и могуществом, сколько благородством происхождения, часто лишь фиктивным; а это, как известно, — вещь слишком эфемерная и непрочная, чтобы на ней могли очень долго держаться права и привилегии целого сословия. Среди греков богачом считался уже тот, кто мог на свои средства содержать боевого коня и благодаря этому зачислялся в цензовый класс или сословие «всадников». Человека, выставившего на состязании в Олимпии четверку скаковых лошадей, его сограждане воспринимали как сверхбогача сродни теперешним миллиардерам. Никто из известных нам греческих аристократов архаического или классического периодов не был настолько богат, чтобы выстроить, скажем, замок с башнями, рвами и подъемными мостами или навербовать хотя бы небольшую армию (предприятия, которые в феодальной Европе были по плечу какому-нибудь

115

барону средней руки, не говоря уже о герцогах и графах). С прогрессом товарно-денежных отношений, по мере того как пути к личному обогащению становились все более доступными для выходцев из простонародья, аристократия постепенно растворялась в общей массе крупных и средних собственников, составлявших основное ядро гражданского коллектива греческого полиса. Как особая социальная прослойка, она продолжала существовать лишь в самых отсталых из греческих государств. Однако уже и в гомеровское время аристократия и по своему имущественному состоянию, и по образу жизни не так уж сильно отличалась от зажиточной верхушки крестьянства. Гомер в принципе допускает, что знатный человек и даже «царь» (басилей) может своими собственными руками обрабатывать принадлежащий ему участок земли и заниматься различными другими видами физического труда. И если, несмотря на это, герои поэм, как может показаться, заняты только войной, пирами и атлетикой, то относиться к этой картине с полным доверием, по-видимому, все-таки не следует: поэт, скорее всего, таким образом лишь выдает желаемое за действительное.

Две всепоглощающие страсти владеют душой любого гомеровского героя и управляют всеми его поступками. Это боязнь общественного порицания и позора (поэт называет это чувство «стыдом» — αιδώς) и не менее сильная жажда прижизненных почестей и посмертной славы (κλέος). Последнее для него особенно важно. Ради немеркнущей славы в потомстве герой готов пожертвовать всем, что у него есть, и даже самой жизнью. Типична в этом смысле фигура Ахилла, которому было предсказано еще при рождении, что он проживет короткую, но славную жизнь, если примет участие в походе на Трою, и долгую, но бесславную, если останется дома. Герой, не колеблясь, делает выбор между этими двумя возможностями. Он знает, что его ждет скорая смерть, но это не может удержать его от участия в битвах с троянцами. Даже чудо (внезапно заговорил по-человечьи любимый конь Ахилла Ксанф; он предупреждает хозяина о грозящей ему гибели) не может остановить героя в его стремлении к славе. Его ответ Ксанфу полон гордой решимости идти до конца по однажды избранному пути:

«Что ты, Ксанф, пророчишь мне смерть? Не твоя то забота!

Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть

Здесь далеко от отца и от матери. Но не сойду я

С боя, доколе войны не вкусят троянцы досыта!»

Для того чтобы оценить по достоинству эту готовность Ахилла умереть ради вечной славы, нужно иметь в виду, что представления греков гомеровского времени о загробной жизни были самыми унылыми и безотрадными. Они были уверены, что все смертные без исключения — и храбрецы, и жалкие трусы — попадают после кончины в мрачное царство теней — Аид, откуда никто никогда не возвращался. Честолюбие гомеровских героев было, таким образом, более высокой пробы, чем, скажем, честолюбие рыцарей-крестоносцев, которые твердо знали, что за кровь, пролитую «во славу Гос-

116

подню», им гарантировано вечное блаженство в райских кущах. Для Ахилла и других героев, погибших, так же как и он, под стенами Трои, на одной чаше весов лежит жестокая смерть в бою и после нее бессчетные годы мучений в Аиде, на другой же сознание того что он ничем не запятнал и не опорочил свое славное имя и сделал все, что мог, для того, чтобы слава о нем не умерла в веках. И эта вторая чаша оказывается более тяжелой.Итог наших наблюдений над психологией гомеровских героев достаточно любопытен. Выясняется, что, несмотря на весь свой индивидуализм, сосредоточенность на своем «Я», они в очень большой степени зависят в своих поступках от того, что думают или говорят о них другие люди. Кто эти «другие», в данном случае не так уж важно. Ими могут оказаться близкие друзья и боевые соратники героя, т. е. люди, более или менее равные ему по положению и социальной значимости. Под «другими» может подразумеваться и все племя или народ, к которому принадлежит герой, наконец, все вообще ахейцы или троянцы, т. е. множество племен, объединенных одной общей целью. Важно то, что, в понимании Гомера, существует некий, как сказал бы Кант, «категорический императив», т. е. свод общеобязательных нравственных норм и правил поведения или своего рода кодекс чести идеального героя, которым определяется общее мнение о каждом конкретном индивиде, а через него и поступки этого индивида. Такое соединение ярко выраженного индивидуализма или обостренного чувства собственного достоинства с постоянной оглядкой на общественное мнение вообще весьма характерно для греческого отношения к жизни и для греческой культуры. Гомер был первым, кому удалось выразить это жизнеотношение с предельной ясностью в великолепных пластических образах. Но оно, несомненно, существовало уже и до того, как была создана «Илиада», и еще долгое время спустя.

В свое время американский культуролог Р. Бенедикт разделила все культуры на две основных группы в зависимости от того, какие формы самоконтроля личности в них преобладают. Одну из этих групп она определила как «культуры стыда» (shame cultures), имея в виду, что основным чувством, управляющим поведением индивида, в обществах этого типа является чувство стыда за свои поступки, вынуждающие человека смотреть на себя как бы глазами других людей. Другая группа культур — это, по определению Р. Бенедикт, «культуры вины» (guilt cultures). Здесь поведение человека определяется, прежде всего, его внутренней самооценкой, которая, в свою очередь, зависит от испытываемого им чувства вины перед богом за свои прегрешения или то, что мы привыкли называть «страхом божьим». Классическим примером «культуры стыда» принято считать именно греческую культуру, начиная с Гомера и кончая эпохой эллинизма. Как наиболее яркий образец «культуры вины», ей обычно противопоставляется христианская культура эпохи средневековья. Ученые, принимающие эту классификацию культур, в большинстве своем убеждены в том, что чувство вины бывает присуще лишь людям с высокоразвитой духовной организацией, с очень сложной структурой личности, в которой чрезвычайно важное место занимает

117

такая нравственная категория, как совесть. «Культуре стыда» соответствует, в их понимании, более элементарный тип личности, с довольно бедным внутренним миром, ориентированным почти исключительно на некие внешние регуляторы человеческого поведения и еще не знающим, что такое совесть.1 Нам трудно согласиться, однако, с этими чересчур односторонними и упрощенными оценками, исходящими из глубокой убежденности в превосходстве «более передовой» христианской морали над примитивной и архаичной «языческой» нравственностью греков и римлян. В действительности, чувство вины перед некой сверхъестественной и сверхличностной силой возникает уже на очень ранних стадиях духовного развития человечества. Оно существует уже в первобытной общине с ее системой ритуальных запретов (табу) и правил поведения, подлежащих неукоснительному исполнению, и остается важнейшим регулятором всей внутренней и внешней жизни индивида в древнейших тоталитарных государствах (деспотиях) как Ближнего, так и Дальнего Востока. У верующих христиан так называемый «страх божий», т. е. страх перед неотвратимым наказанием на том или на этом свете за совершенные человеком неправедные деяния, совсем не обязательно сопровождается угрызениями совести и чаще всего выражается лишь в чисто формальном покаянии, дающем индульгенцию на совершение новых грехов. В то же время чувство стыда, столь свойственное грекам, далеко не всегда переживалось ими как простая боязнь позора перед соседями или согражданами. Оно могло задевать и очень глубокие внутренние «струны» их души, находя свое выражение в настоящих муках больной совести. До нас дошли высказывания выдающегося греческого философа-материалиста Демокрита, вполне подтверждающие эту догадку: «Совершающий позорное дело должен прежде всего стыдиться самого себя», и та же мысль в несколько ином варианте: «Самого себя следует стыдиться ничуть не меньше, чем других людей, и не должно совершать дурной поступок, даже если никто об этом не узнает...».Как показывает исторический опыт человечества, самосознание личности особенно обостряется в переломные катастрофические эпохи, когда рушатся вековые устои государственности и правопорядка, происходит распыление или разбегание, казалось, стабильных, прочно укорененных в традиции человеческих сообществ и человек, как бы выброшенный силой обстоятельств из привычной «среды обитания», оказывается на долгое время предоставленным самому себе и в этой ситуации чрезвычайно остро и болезненно переживает свое одиночество и беззащитность, еще не понимая, что это и есть давно желанная свобода. В истории Греции эпохой такого распыления крупных социальных структур, долгое время казавшихся вполне устойчивыми и монолитными, были так называемые «темные века» или хронологический отрезок с XII по IX вв. до н. э. Его начало было отмечено серией загадочных катастроф, повлекших за собой распад микенских Дворцовых государств с их жестко централизованной экономикой и

1 Одна из статей известного филолога-классика В. Н. Ярхо, между прочим, так и называется «Была ли у греков совесть?».

118

налаженной системой бюрократического учета и контроля. Личность уже превращенная тоталитарным по своей сути государством в бесправную, безгласную податную единицу, в «колесико» или «винтик» огромного механизма дворцового хозяйства, тогда впервые почувствовала себя свободной, и этот резкий переход из одного состояния в другое оставил в душе греческого народа глубокий, никогда не стиравшийся след. Ситуация социального и духовного разброда и нестабильности, в которой Греция оказалась после крушения микенской цивилизации, растянулась на несколько столетий. Резко усилилась столь характерная для этой страны мобильность населения. Передвижения племен следовали одно за другим лишь с небольшими паузами кратковременного затишья. Сначала они шли с севера на юг и с запада на восток (так называемые «дорийское завоевание» и «ионийская колонизация»), а затем в противоположных направлениях. Эти хаотические блуждания больших и малых «осколков» распавшейся социальной системы, вероятно, придавали Греции темных веков определенное сходство с американским «Диким Западом» в период его освоения белыми колонистами. В такой исторической обстановке личность, личная инициатива, личный успех или, наоборот, неудача приобретали никогда и нигде еще невиданную прежде значимость, и возникшие уже на исходе темных веков гомеровские поэмы были в сущности первым подведением итогов этого длительного процесса раскрепощения и самоопределения свободной человеческой личности, но никак не его началом.1Однако в раннегреческом обществе этот процесс не мог закончиться абсолютным высвобождением индивида от уз, связывавших его с коллективом в той его форме, которая в то время была единственно возможной, — в форме земледельческой общины.2 Для этого

1 Изображенная здесь ситуация довольно близко напоминает то состояние «пассионарного толчка», с которого, согласно известной теории Л. Н. Гумилева, обычно начинается процесс этногенеза. В такие периоды на первый план в жизни социума обычно выдвигаются пассионарно заряженные личности, в основном из числа разного рода отщепенцев и маргиналов, активно выступающих против традиционного уклада жизни и участвующих в его разрушении. Среди людей такого склада могут оказаться и воинственные разбойники вроде скандинавских викингов или сподвижников Чингиз Хана, и религиозные фанатики типа первых христиан или посланцев пророка Мухаммеда. Вполне возможно, что в XII—VIII вв. до н. э. Греция переживала именно такую критическую фазу этногенеза эллинской народности.

2 Родоплеменной строй, если он вообще существовал когда-либо в Греции, явно изжил себя еще до начала гомеровского периода, т. е. к IX в. до н. э. Во всяком случае, у Гомера родовые объединения типа так называемых «фратрий» и «фил» упоминаются крайне редко и, видимо, только как какие-то пережиточные формы социальной организации. Фратрии и филы, существовавшие в Афинах и в некоторых других греческих государствах еще в классический период, скорее всего, представляли собой искусственные (квазигентильные) образования, возникшие в связи с упорядочением общественной жизни в раннем полисе.

119

Греция была слишком бедной, малоземельной и слишком тесной, плотно заселенной страной. Здесь трудно было найти достаточно свободного места для размещения хотя бы нескольких тысяч абсолютно изолированных крестьянских хозяйств. В этом отношении Греция резко отличалась от того же «Дикого Запада» или от таких стран Северной Европы, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия. Как мы уже видели, в эпоху становления классической греческой цивилизации здесь явно преобладала тенденция к максимальной концентрации, а не к рассредоточению основной массы населения. Именно в это время выработалась особая склонность греков к жизни в городах или, скорее все же, в поселениях городского типа. К этому их толкали, как было уже сказано, перенаселенность, теснота, земельный голод и происходившие на этой почве постоянные распри между соседними общинами, из-за которых они вынуждены были селиться кучно, компактными группами, сконцентрированными в небольших укрепленных городках, вместо того, чтобы рассеиваться со своим скотом и имуществом по всей территории страны.Городской образ жизни с характерным для него тесным каждодневным общением больших человеческих масс должен был еще более обострять и усиливать пробудившиеся в греческом обществе индивидуалистические инстинкты. Каждый человек еще более утверждался в осознании своей самоценности, своей неповторимой индивидуальности, постоянно сталкиваясь с себе подобными индивидами на небольшом пространстве, обнесенном городской стеной, и сравнивая себя с ними. Городская среда, как кинопленка, фиксировала непрерывное противоборство разнонаправленных личных интересов, превращая его в некую постоянную, устойчивую в самой своей неустойчивости величину. Оставалось лишь отрегулировать и уравновесить это текучее состояние общественного организма. Для этого, в первую очередь, и понадобился полис с его законами и политическими институтами.

Как мы уже знаем, именно греки впервые по-настоящему персонализировали историю стран Древнего Востока, ввели в нее само понятие личности, ранее там отсутствовавшее. А с какого момента начинается персонализация истории самой Греции? Для самих греков этот вопрос, по-видимому, не существовал. В их понимании личность всегда была основным фактором, действующим в истории, и они находили ее всюду, куда только не достигала их историческая память. Дело в том, что греки так и не научились отделять историю в собственном значении этого слова от мифа и легенды. Даже величайший и проницательнейший из всех греческих историков афинянин Фукидид не видел принципиальной разницы между такими мифическими персонажами, как, например, царь Минос, герой Пелопс, по имени которого был будто бы назван полуостров Пелопоннес, или легендарный основатель афинского государства и вместе с тем победитель Минотавра Тесей, и такими вполне реальными историческими личностями, как Фемистокл, Кимон, Перикл или спартанский царь Архидам. Просто первые лица в этом перечне жили намного раньше, чем вторые, и поэтому древние поэты наплели о них множество всяких небылиц, которые Фукидид пренебрежительно обходит стороной в своем рассказе, не утруждая себя их разбором.

120

Современные ученые судят о тех же персонажах греческих мифов намного строже и придирчивее и в большинстве своем склонны вообще отрицать их историческую реальность. Еще в прошлом веке были высказаны и достаточно убедительно обоснованы сомнения в реальности не только всех героев гомеровского эпоса, но и самой Троянской войны, являющейся его сюжетным стержнем, и, наконец страшно сказать, самого «великого старца» Гомера. Свирепые филологи-классики из школы так называемых «аналитиков», по образному выражению Шиллера, безжалостно «рвали Гомеров венок», кромсая вдоль и поперек «Илиаду» и «Одиссею» в поисках разновременных и принадлежащих разным авторам «слоев» и «вкладов», из которых, в их понимании, путем простой монтировки образовался текст обеих поэм. В результате этой разрушительной работы само имя Гомера превратилось в своего рода коллективный псевдоним, скрывающий целую компанию безымянных сказителей — аэдов. Та же участь постигла и некоторых других лиц, прежде считавшихся историческими, например, уже упомянутого Тесея, основателей царских династий Пелопоннеса из рода Гераклидов и их ближайших потомков, великого спартанского законодателя Ликурга. Таким образом, мифическая и легендарная история Греции подверглась своего рода «тотальному геноциду» и в итоге почти совершенно «обезлюдела» на всем своем огромном протяжении с XVII по VIII вв. до н. э. включительно.

Лишь с VII столетия ее опустевшая сцена вновь начинает наполняться действующими лицами, в числе которых мы видим знаменитых тиранов и законодателей, мореплавателей и основателей колоний, победителей на Олимпийских играх, поэтов-эпиков и лириков, наконец, просто ярких и неординарных людей вроде зачинщика неудавшейся попытки государственного переворота в Афинах Килона или прославившейся своей красотой и богатством гетеры Родопис. Историческая реальность всех этих лиц сейчас уже никем не ставится под сомнение, несмотря на то что нам во многих случаях неизвестны точные даты их жизни и деятельности, а сами их биографии нередко представляют собой набор малоправдоподобных легенд и анекдотов.

Некоторые из этих людей сами обращаются к нам через разделяющие нас «хребты веков». Вот, например, два чудом сохранившихся стихотворных отрывка, в которых один из самых блестящих поэтов-лириков VII в. Архилох с о-ва Пароса представляется читателю:

«Я — служитель царя Эниалия,1 мощного бога.

Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком».

И еще:

«В остром копье у меня замешен мой хлеб.

И в копье же — Из-под Исмара вино.

Пью, опершись на копье».

1 Эниалий — одно из прозвищ бога войны Ареса.

121

До нас дошли и еще более краткие автохарактеристики людей, на долгое время совершенно «выпавших» из истории, но затем вновь вернувшихся в нее с помощью оставленных ими памятных знаков. Такова, например, трехстрочная метрическая надпись, высеченная на бедре архаической мраморной статуи с о-ва Делоса. Надпись гласит: «Никандра посвятила меня далеко мечущему стреловержцу, превосходная дочь Динодика Наксосца, сестра Диномена и ныне супруга Фракса». Так же как и статуя, считающаяся древнейшим образцом греческой монументальной скульптуры, надпись датируется временем около середины VII в. Кем была в своей земной жизни эта дочь Динодика, мы, вероятно, так никогда и не узнаем. Но само ее стремление оставить свой след в истории хотя бы с помощью статуи, посвященной в храм Аполлона, весьма знаменательно как один из симптомов пробуждающегося индивидуального самосознания.Но почему именно VII столетие, а не предшествующий ему VIII в. до н. э. породило этот мощный всплеск интереса к конкретной человеческой личности, столь непохожей в своей живой осязаемости и своеобразии на условно идеальную, как бы поставленную на котурны личность эпического героя? Отвечая на этот вопрос, нельзя не вспомнить о некоторых важных культурных новшествах, впервые появившихся в VIII в., если даже не раньше, но по-настоящему закрепившихся и нашедших себе широкое применение только в VII столетии. Первое, что приходит здесь на память, это, конечно, новое алфавитное письмо, которое греки заимствовали у финикийцев и усовершенствовали, приспособив к потребностям своего языка. Первые надписи, сделанные этим письмом, сейчас датируются второй половиной VIII в., что позволяет отнести начало его распространения в Греции либо к первой половине того же столетия, либо даже к концу IX в. Греко-финикийский алфавит представлял собой чрезвычайно удобное и потому доступное практически каждому средство закрепления и передачи информации, использовавшееся в широчайшем диапазоне — от деловых писем до записей философских афоризмов и лирических стихов. Совершенно очевидно, что он заключал в себе очень большой соблазн для человека, одержимого подобно Архилоху или Никандре жаждой увековечить свою собственную персону или же, напротив, похвальной любознательностью к жизни других замечательных людей. Важно также и то, что греческая поэзия, используя открывшиеся перед ней новые возможности, все дальше уходила в своем развитии от изначальной безличности устного народного творчества и открывала для себя новые жанры, в которых творческая личность поэта уже не могла больше оставаться где-то в тени, «за сценой», как это было во времена расцвета героического эпоса, а смело и гордо выходила на «авансцену», прямо, без всяких посредников обращаясь к читателю.

Ни новое алфавитное письмо, ни новые формы поэтического творчества сами по себе, конечно, не могут считаться причинами, вызвавшими столь очевидный рост индивидуалистических настроений в греческом обществе VII в. до н. э. В сущности они были чем-то

1 Эпитеты, характеризующие бога Аполлона.

122

вроде сейсмографа, фиксировавшего «подземные толчки», возникшие в недрах социальной системы. Какова была природа самих этих «толчков»? В поисках ответа на этот вопрос современные историки обычно пускаются в пространные рассуждения об основных особенностях той исторической ситуации, которая сложилась в Греции во второй половине VIII—VII вв. до н. э. в непосредственной связи с началом Великой колонизации. Наиболее характерными приметами этой бурной, богатой событиями эпохи принято считать широкую территориальную экспансию греческой народности, увенчавшуюся возникновением целой россыпи городов-колоний по берегам Эгейского, Средиземного, Мраморного и Черного морей, развитие мореплавания и морской торговли, интенсивный рост и техническое совершенствование ремесленного производства в самых различных его отраслях, переориентацию сельского хозяйства на рыночный сбыт своей продукции, начало широкого применения рабского труда как в ремесле и строительстве, так и в сельском хозяйстве, быстрый рост имущественного неравенства, обнищание массы демоса и распространение долговой кабалы, распад старой системы социальных связей, основанной на возникшей естественным путем родовой или общинной солидарности, нагнетание социальной напряженности и классовой вражды и как прямое следствие всех этих процессов крайнюю политическую нестабильность, гражданские распри и смуты, нередко завершавшиеся государственными переворотами, резней, изгнаниями и захватом имущества побежденных, наконец, установлением тиранических режимов. В известном смысле историческая ситуация VII в. повторяет ситуацию рубежа бронзового и железного веков, сложившуюся после падения микенской цивилизации. Вновь резко возрастает подвижность основной массы населения страны, усиливаются разброд и шатания в его среде, во многих местах начинается полоса смут и политической анархии. Старые формы коллективизма, связанные с первобытной земледельческой общиной, постепенно приходят в упадок и отмирают. Новые формы полисного коллективизма пока еще находятся в процессе становления. Отдельный индивид, попавший как бы в зазор между этими двумя типами социальной организации, вновь оказывается предоставленным самому себе и снова весьма болезненно переживает это свое одиночество.Нет ничего удивительного в том, что современники всех этих важных перемен в жизни греческого общества, в конечном счете направивших его развитие по совершенно новому руслу, чаще всего оценивали их сугубо негативно, как симптомы вырождения и тяжкого недуга общественного организма. Как сказал поэт, «большое видится на расстояньи», и человек, попавший под колеса локомотива исторического прогресса, обычно не внемлет доводам его восторженных панегиристов. Среди поэтов архаической эпохи образцом законченного пессимиста может считаться уже не раз упоминавшийся прежде Гесиод, уроженец Беотии, автор двух эпических поэм: «Теогонии» («Родословной богов») и «Трудов и дней». Его взгляд на историю человечества беспросветно мрачен. По Гесиоду, вся она была сплошным упадком, движением от лучшего к худшему и знала один лишь только регресс и никакого прогресса. В «Трудах и днях» подтверж-

123

дением этой мысли служит известный миф о пяти человеческих поколениях или веках, последовательно сменявших друг друга, до тех пор, пока от блаженного, не знавшего ни трудов, ни забот, ни горя золотого поколения человеческий род не пришел к самому несчастному из всех железному поколению, современником которого считает себя сам поэт. Охватившим его скорби и отчаянию нет предела:

«Если бы мог я не жить с поколением пятого века!

Раньше его умереть я хотел иль позже родиться.

Землю теперь населяют железные люди. Не будет

Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,

И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им...

Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.

Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.

Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.

Старых родителей скоро совсем почитать перестанут,

Будут их яро и зло поносить нечестивые дети...

Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью».

Прервав на время эти причитания беотийского поэта, заметим все же, что, несмотря на весь свой безудержный пассеизм (устремленность в прошлое), Гесиод предстает перед нами как человек, глубоко укорененный в своем собственном времени (рубеж VIII— VII вв. до н. э.). Чисто хронологически он еще мог быть современником автора «Одиссеи». Но и по форме, и по духу его поэма весьма далека от гомеровского эпоса и тяготеет скорее к лирической, исповедальной поэзии. Если Гомер повествует в своих поэмах о событиях и людях, сильно удаленных от него во времени, повествует в тоне незаинтересованного, объективного рассказчика (знаменитое эпическое спокойствие), то Гесиод весь сконцентрирован на себе самом, своей нелегкой судьбе, своих внутренних переживаниях. Понятно, что рассказывать читателю «о времени и о себе» в тоне полнейшей незаинтересованности так, как рассказывал Гомер об Ахилле или Гекторе, поэт не смог бы, если бы даже и захотел. Его рассказ глубоко эмоционален, взволнован. Поэма пронизана пафосом морального обличения современной поэту действительности. Это чувство — активное неприятие современности, пожалуй, самое сильное из всех чувств Гесиода. Именно с него начинается в европейской литературе Длинный ряд всевозможных обличителей, без стеснения бросавших в лицо своим современникам горькую правду о них самих.

В этом смысле Гесиода нередко сравнивают с древнееврейскими ветхозаветными пророками, которые, так же как и он, обличали нравственную порочность современного им общества и грозили ему страшными карами и гибелью в недалеком будущем. Но между беотийским поэтом и библейскими пророками существует одно важное различие. Пророки были, как говорится, «людьми не от мира сего». Они в любой момент готовы были бросить все свое достояние, посыпать пеплом главу и уйти в пустыню, дабы не видеть всей мерзости «мира сего» и в полном уединении дожидаться наступления часа «Страшного

124

суда». Многие из них, кстати, именно так и поступали. Гесиод был личностью совсем иного склада. В своей поэме, особенно в той ее части, которая содержит всевозможные практические наставления читателям, он предстает перед нами как человек, очень твердо стоящий на ногах и очень хорошо знающий, чего он хочет от жизни.

Что бы ни говорил Гесиод о мерзости окружающего его мира и о своем желании вернуться в прошлое — в давно утраченный золотой век, он, как это следует из его же собственных советов и признаний, на удивление неплохо устроился в этом столь ненавистном железном веке. У него есть участок земли, очевидно, вполне достаточный для того, чтобы содержать самого поэта и его семью, упряжка рабочих быков и даже несколько рабов. Гесиод упоминает по крайней мере о двух из них: женщине, погоняющей быков на пашне, и мальчике, который, следуя за плугом, переворачивает комья земли, чтобы укрыть брошенное в землю семя от птиц. В страдную пору поэт нанимает еще батрака-поденщика. Судя по всему, в доме Гесиода был надежный материальный достаток. Он может дать взаймы соседу, если, конечно, захочет. Он может позволить себе в жаркий летний день укрыться в тени развесистого дерева и там коротать досуг, наслаждаясь прохладным библинским вином (вино, вывезенное из финикийского города Библа). Наконец, что особенно важно и о чем сам Гесиод почти ничего не говорит, но о чем не так уж трудно догадаться: у него было достаточно свободного времени для того, чтобы заниматься не только земледельческим трудом, но и поэзией и даже принимать участие в больших общегреческих состязаниях поэтов.

Как и все почти обличители язв и пороков современного общества, Гесиод и сам не чужд, по крайней мере, некоторых из них. В своих наставлениях читателю он, видимо, невольно сам себя выдает. Так, сетуя на страшную взаимную отчужденность людей «железного поколенья», Гесиод и сам взирает на свое непосредственное окружение с откровенной враждебностью и угрюмой подозрительностью. Он никому вокруг себя не верит. Только и ждет, что его кто-нибудь проведет или ограбит. Он никогда не протянет руку помощи нуждающемуся родственнику или соседу, предпочитая держать излишки своих доходов под замком на черный день или для того, чтобы со временем повыгоднее их сбыть. Вот весьма характерные для него образцы типично кулацкой морали:

«С братом и с тем, как бы в шутку, дела при свидетелях делай.

Как подозрительность, так и доверчивость гибель приносит».

«Женщин беги вертихвосток, манящих речей их не слушай.

Ум тебе женщина вскружит и живо амбары очистит.

Верит поистине вору ночному, кто женщине верит!»

Как и всякий мелкий собственник, Гесиод думает прежде всего о себе, о своем хозяйстве, а потом уж о других. Все его помыслы направлены лишь к одному: как бы устоять, выжить в происходящей вокруг него отчаянной борьбе за существование. Интересно, что наш поэт не только не осуждает эту борьбу, но, скорее напротив, одобряет

125

ее и считает полезной, видя в ней непреложный закон человеческой жизни. Свою поэму он начинает с весьма любопытного рассуждения о двух Эридах — двух видах вражды и соперничества:

«Знай же, что две существуют различных Эриды на свете,

А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся б разумный

К первой. Другая достойна упреков. И духом различны:

Эта — свирепые войны и злую вражду вызывает,

Грозная. Люди не любят ее. Лишь по воле бессмертных

Чтут они против желанья тяжелую эту Эриду.

Первая раньше второй рождена многосумрачной ночью;

Между корнями земли поместил ее кормчий всевышний,

Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:

Эта способна понудить к труду и ленивого даже;

Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,

Станет и сам торопиться с насадками, с севом, с устройством

Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству

Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна.

Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;

Нищему нищий, певцу же певец соревнуют усердно».

Эта первая в мировой литературе апология свободной конкуренции и частного предпринимательства выдает в Гесиоде закоренелого индивидуалиста, ставящего свои личные интересы выше интересов других людей, как бы не хотел он сам казаться человеком традиции, свято блюдущим унаследованные от предков законы и обычаи и стремящимся жить в мире со всем окружающим миром. Правда, индивидуализм крестьянина Гесиода во многом отличен от индивидуализма гомеровских героев — царей и аристократов. Самым страшным из человеческих грехов он считает гордость и высокомерие. Герои «Илиады» и «Одиссеи», напротив, сознательно культивируют в себе эти качества характера и нередко безрассудно отдаются их власти. Гесиод не гонится за воинской славой, смиренно признавая ее привилегией «лучших людей». С тем же смирением признает он превосходство знати над собой и другими подобными ему «маленькими людьми». На это недвусмысленно намекает включенная в поэму басня «О соловье и ястребе», заканчивающаяся такой сентенцией:

«Разума тот не имеет, кто мериться хочет с сильнейшим:

Не победит он его — к униженью лишь горе прибавит!»

Главными добродетелями «маленького человека», которые одни только и могут его спасти и вывести на правильный путь, являются, в понимании поэта, трудолюбие и бережливость, отнюдь не воинская доблесть.

Впрочем, на свой лад Гесиод, пожалуй, не меньший гордец и честолюбец, чем гомеровские герои. Ему, как и им, хорошо знакомо чувство стыда. Этот стыд рождает в человеке бедность:

126

«Стыд нехороший повсюду сопутствует бедному мужу...

Стыд — удел бедняка, а взоры богатого смелы».

Чтобы избежать стыда и поношения, человек должен упорно трудиться, полагаясь только на свои силы, стремясь к полной независимости, даже обособленности от внешнего мира. Идеал свободы и полной материальной самообеспеченности (автаркии), занимающий центральное место в сознании любого мелкого собственника, был, таким образом, впервые в истории мировой общественной мысли с предельной ясностью выражен беотийским поэтом и земледельцем Гесиодом.

Прежде чем окончательно расстаться с этой любопытной фигурой, хотелось бы добавить к его портрету еще несколько штрихов. Нельзя не упомянуть о том, что в душе этого угрюмого брюзги и расчетливого скопидома жила по-детски наивная и чистая вера в высшую справедливость. Олицетворением этой веры становится в поэме Гесиода богиня по имени Дике, что собственно и означает «справедливость», «правда», а также «правосудие» и просто «суд». В гомеровском пантеоне мы такой богини еще не встречаем. Вполне возможно, что Гесиод сам ее и придумал. В Греции такого рода религиозная самодеятельность была довольно обычным делом. Но дело не только в том, что Гесиод добавил к уже существовавшим у греков десяткам, а может быть, и сотням божеств еще одно новое божество, назвав его звучным именем Дике. Гораздо важнее для нас то, что беотийский поэт впервые со всей определенностью поставил вопрос о личной ответственности человека за совершенные им неправые деяния и сам же на него ответил, пригрозив всем, кто преступает заповеди традиционной морали, высшим божественным судом и неотвратимой карой.

Ближайшему предшественнику Гесиода Гомеру такие представления были в общем чужды. В его поэмах, как мы уже это видели, ответственность за дурные поступки, совершенные тем или иным героем, обычно перекладывается на некую внешнюю силу, воплощенную в образе божества, временно помутившего его разум. Боги у Гомера почти никогда не выступают в роли блюстителей справедливости. Более того, они и сами постоянно совершают неправедные дела: творят произвол и насилие, лгут и обманывают друг друга и людей, прелюбодействуют, бранятся, как самые последние смертные, и людей толкают на такие же поступки. Если они кого-нибудь наказывают, то отнюдь не за преступления и не за нарушение существующих нравственных норм, а, прежде всего, за неуважение или насилие по отношению либо к ним самим, либо к каким-то лицам, находящимся под их покровительством. Так, Аполлон в I песни «Илиады» насылает мор на все ахейское войско лишь за то, что Агамемнон оскорбил его жреца Хриса, отказавшись вернуть ему отнятую у него дочь. В «Одиссее» Посейдон преследует своим гневом главного героя поэмы за то, что он ослепил его сына, циклопа Полифема, не придавая при этом никакого значения тому обстоятельству, что этот отвратительный людоед сам нарушил священный

127

долг гостеприимства, сожрав нескольких спутников Одиссея, и жестоко за это поплатился.

Гесиодовская Дике — божество совсем иного порядка. Она мстит людям не за лично ей нанесенные оскорбления, а за обиды, причиненные человеком другому человеку, хотя каждая такая обида расценивается поэтом в то же время и как оскорбление божества. Вот как изображается в «Трудах и днях» поведение богини справедливости:

«Сами, цари, поразмыслите вы о возмездии этом.

Близко, повсюду меж нас, пребывают бессмертные боги

И наблюдают за теми людьми, кто своим кривосудъем,

Кару презревши богов, разоренье друг другу приносит.

Посланы Зевсом на землю-кормилицу три мириады

Стражей бессмертных. Людей земнородных они охраняют,

Правых и злых человеческих дел соглядатаи, бродят

По миру всюду они, облеченные мглою туманной.

Есть еще дева великая Дике, рожденная Зевсом,

Славная, чтимая всеми богами, жильцами Олимпа.

Если неправым деяньем ее оскорбят и обидят,

Подле родителя Зевса немедля садится богиня

И о неправде людской сообщает ему. И страдает

Целый народ за нечестъе царей, злоумышленно правду

Неправосудъем своим от прямого пути отклонивших.

И берегитесь, цари-дароядцы, чтоб так не случилось!

Правду блюдите в решеньях и думать забудьте о кривде».

Эта пылкая увещательная речь ясно показывает, что больше всего волнует и тревожит поэта в этой жизни, исполненной зла и несправедливости. Это — неправедный суд и те, кто его творят. Поэт называет их весьма выразительно «царями-дароядцами» (δωροφάγοι). За исполнение ими судейских обязанностей так называемые «цари» (басилеи) требовали от народа и, прежде всего, видимо, от тех, кто обращался к их суду, особых подношений, которые назывались по старинке «дарами». Кроме этой оплаты их услуг, принимаемой открыто, они тайком могли брать с заинтересованных лиц еще и взятки, которые также назывались «дарами», и сообразно с тем, кто сколько даст, выносили затем свой приговор.

Нам известно, что Гесиод и сам стал жертвой такого неправедного суда. Его беспутный брат Перс оттягал у него лучшую долю отцовского наследства, склонив на свою сторону с помощью подкупа басилеев городка Феспии, в окрестностях которого жили оба брата. Не удивительно, что действия «царей-дароядцев» вызывают у него такое возмущение. Поэт хорошо понимает (он постиг это на собственном горьком опыте), что добиться справедливости здесь на земле, когда