130

Глава III

ИСКУССТВО ПОЗДНЕЙ КЛАССИКИ

Культура поздней классики хронологически охватывает время с момента окончания Пелопоннесской войны (404 г. до н. э.) и большую часть IV в. до н. э. Исторический период, последовавший после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) и охватывающий последнюю четверть IV в. до н. э., представляет собой переходное время к следующему этапу в истории античного общества и культуры, к так называемому эллинизму. Этот завершающий период был временем распада грандиозного государственного образования, охватывающего Македонию, собственно Грецию, Египет, территорию бывшей монархии Ахеменидов и доходящего до Кавказа, среднеазиатских пустынь и реки Инда. Вместе с тем это был период формирования на развалинах огромной империи Александра Македонского относительно более устойчивых образований, так называемых эллинистических монархий.

Было бы, однако, неверно полагать, что искусство поздней классики внезапно прекратило свое существование в день битвы при Херонее, похоронившей свободу греческих полисов, или в год смерти Александра Македонского. Переход к эллинистической эпохе в греческой культуре в 330-х—320-х гг. до н. э. только начался. Вся последняя четверть века была сложным временем сосуществования постепенно угасающих форм искусства поздней классики и зарождения новых, эллинистических направлений в искусстве. При этом иногда обе тенденции переплетаются в творчестве тех или других мастеров, иногда противостоят друг другу. Поэтому этот период можно определить и как время протоэллинизма.

Вообще же следует отметить, что и в эпоху эллинизма (при всей активизации влияния восточных культур) в таких зонах тогдашнего эллинистического мира, как собственно Греция и искони греческие зоны Малой Азии, возникло искусство, хотя отличное от классического, но все же связанное глубокими преемственными связями с традициями и опытом греческого классического искусства. Поэтому такие памятники, как, например, исполненная радостно-героической патетики «Ника Самофракийская» или покоряющая своей благородной естественной красотой «Афродита Милосская», тесно связаны с идеалами и художественными традициями поздней классики.

Каковы же черты духовного, эстетического единства, которые дают нам возможность выделять позднюю классику в самостоятельный этап в истории греческой культуры, соответствующий определенному этапу в социальной истории греческого мира. В культуре этот период связан с постепенным исчезновением греческой хоровой драмы, утратой гармонической ясности монументального искусства. Постепенный распад единства возвышенного и естественного, героического и лирического начала, с одновременным зарождением новых, очень ценных художественных решений, неразрывно связывался с тем кризисом полисного общественного сознания, с тем глубоким разочарованием в былых героических гражданственных идеалах, которые были порождены бедствиями межполисной Пелопоннесской войны. Эти бедствия были действительно огромны и тягостны. Однако общую духовную атмосферу Греции IV в. до н. э. определили не только итоги Пелопоннесской войны. Причина кризиса культуры греческих городов-государств лежала глубже. Если бы полисная система сохранила свою жизнеспособность, если бы не наступил период первого кризиса рабовладельческих отношений, то полисы, видимо, оправились бы от потрясений и этой тяжелой войны.

Как известно, причина состояла в том, что в социальной жизни Греции произошли изменения, превратившие полисную систему в исторически изжившую себя систему, тормозящую дальнейшее развитие рабовладельческого общества. Ведь войны между полисами происходили и раньше. И раньше политическая раздробленность Эллады, временно и лишь частично преодоленная во время персидского нашествия, имела свои негативные стороны. И все же она не препятствовала расцвету классической культуры. Более того, она была основным условием возникновения той интенсивной общественной жизни, того неповторимого духовного климата, которые и привели к расцвету греческого классического искусства. До тех пор пока массовую основу полиса составляли свободные ремесленники и крестьяне, способные эффективно вести свою экономическую и политическую деятельность, полисная система оправдывала себя исторически. Однако кризис рабовладения, растущее обеднение свободной части населения, рост богатств кучки рабовладельцев, опасность рабских восстаний делали

131

неизбежным сплочение рабовладельческого античного общества. А это объединение было достижимо лишь ценой утраты политической самостоятельности полисов. И эта цена становилась исторически неизбежной. Раздробленные, борющиеся за свое господство полисы не могли прийти к добровольно-равноправному объединению. В этих условиях создание мощного рабовладельческого государства могло бы произойти путем укрепления гегемонии одного, постепенно расширяющего зону господства полиса — таков будущий путь Рима. Опыт Пелопоннесской войны показал нереальность этого варианта в условиях Греции. Это и породило историческую неизбежность насильственного объединения Греции Македонией, то есть полугреческой, полуварварской тогда страной. Расположенная на территории Северной Греции и южной части современных Болгарии и Югославии, Македония была преимущественно крестьянской страной, экономически и духовно гораздо менее развитой, чем собственно Греция. Однако она стала базой для образования относительно большой по масштабам Древней Эллады централизованной монархии. Концентрация военных, людских ресурсов, твердая дисциплина, относительная устойчивость военно-политической организации обеспечили Македонии возможность по мере усиления ее связей с миром греческих полисов и развития рабовладения достижения гегемонии в Греции. Таким образом, рано или поздно слияние Македонии с торгово-ремесленными рабовладельческими городами-государствами становилось исторически неизбежным.

Этот процесс происходил в драматических, подчас трагических формах. Но при всей ее трагической красоте борьба сторонников старых эллинских свобод была заранее исторически обречена, хотя бы потому, что в ряде полисов существовали силы, заинтересованные в победе Македонии. Отсюда тот оттенок горечи, который сквозил в речах непримиримого противника македонской гегемонии Демосфена, так точно подмеченный в позднейшем статуарном портрете Демосфена работы Полиевкта (III в. до н. э.). Начавшийся еще при македонском царе Филиппе II процесс подчинения Эллады Македонии был окончательно завершен при Александре. Его стремление в интересах македонской знати и верхушки рабовладельческого общества греческих полисов сокрушить персидскую монархию и овладеть ее богатствами представляло собой не только исторически наиболее эффективный, хотя и временный выход из кризиса, переживаемого в период поздней классики Грецией. Предстоящий поход в Персию давал возможность выдавать гегемонистические стремления Македонии подчинить себе Элладу за единственно возможный путь для окончательной расправы с исконным эллинским врагом — персидской деспотией. Персия была действительно сокрушена, но чрезмерно дорогой для полисов ценой. Правда, в целом победа над персами, пафос создания огромных империй в раннем эллинизме вызвали в жизни и в культуре безусловный подъем, своеобразный расцвет грандиозно-монументальных, патетически приподнятых форм искусства. В период поздней классики судьба культуры, ее лицо определялись именно общим кризисом полисного этапа в эволюции греческого общества. Не следует, однако, думать, что кризис полиса породил лишь явления распада старого классического искусства. Дело обстояло сложнее. Процесс кризиса духовной культуры полиса вызвал к жизни весьма различные направления в искусстве.

В целом это было временем разочарования в разумной гармоничности основ гражданской и духовной жизни полиса, период кризиса веры в единство, частного и общественного интересов. Ощущение трагических диссонансов эпохи находило свое выражение уже в творчестве Еврипида — последнего великого трагика классической эпохи. Отходит в невозвратное прошлое героическая гармония классического монументального синтеза. Конечно, в культуре и искусстве проявляется стремление сохранить и продолжить опыт и традиции зрелой классики, но все же идейнообразное содержание и сами формы этого искусства претерпевают глубокие изменения. Поскольку идеал классики утрачивал свое внутреннее соответствие условиям реальной общественной жизни, формальное подражание классике впервые вызвало к жизни официальные, холодно-парадные произведения.

Вместе с тем духовные процессы, происходящие в обществе, были отмечены не только чертами кризиса. В позднюю классику не могли не возникнуть и известные тенденции, связанные с появлением новых этических и эстетических ценностей. Известное развитие получало выражение более лирических или более лично окрашенных чувств и состояний в связи с нарастающим выделением личности из распадающейся «соборности» целого. Важный оттенок этих новых в искусстве моментов, идущих на смену старым великим ценностям, состоял в том, что в условиях поздней классики они проявляли себя в эмоциональной модификации обобщенно прекрасного художественного языка классики, а частично и в изменении социального и эстетического назначения памятника. Гармонически прекрасный, поэтический образ человека не несет уже в себе героического пафоса былых времен, в нем не находят себе отзвука трагические диссонансы действительности, но в нем раскрывается лирически преобразованный мир более лично понятого счастья. Так возникает искусство Праксителя, сочетающее черты утопического гедонизма и тонкого чувства лирического начала в жизни человека.

Глубокое этико-эстетическое переживание трагических контрастов эпохи находит то сдержанно задумчивое, то патетически страстное воплощение в искусстве великого Скопаса, вносящего несколько более личные, более сложные оттенки в понимание человека и его судьбы. Если искусство Скопаса в известной мере подготавливало появление монументальной, полной патетической динамики линии в искусстве последующей эллинистической эпохи, то творчество Лисиппа уже во второй половине века закладывало основы тех форм реализма, которые отходили от универсального образа человека VI—V вв. до н. э. и оказали большое влияние на ряд направлений в искусстве эллинизма. Общие тенденции, характерные для развития скульптуры поздней классики, сказались и в эволюции портрета. В нем образуется несколько направлений. С одной стороны, это идеализирующая линия в развитии

132

портрета, идущая от Силаниона к портретам Леохара. С другой стороны, намечается процесс зарождения интереса либо к передаче индивидуального облика личности, либо к передаче все более определенного, все более конкретизированного душевного состояния героя. Лишь постепенно уже в годы раннего эллинизма эти две линии окончательно сливаются, приводя к раскрытию характера личности в живом единстве его физической и духовной характеристики, то есть к возникновению портрета в узком смысле этого слова — огромному завоеванию в истории европейского искусства.

Дальнейшее развитие в IV в. до н. э. получает и живопись. Именно в этот период она делает шаг вперед в выявлении скрытых в ее художественном языке специфических возможностей. В целом для живописи IV в. до н. э., как и для скульптуры, по-видимому, характерны развитие отвлеченно героизирующего, не лишенного холодной патетики направления и все большее нарастание интимно-лирических интонаций. Следует отметить, что одной из черт духовной культуры IV в. до н. э. явился процесс постепенной утраты мифологическими образами своей универсальной значимости, способности органично, художественно правдиво воплощать самые общие качества человеческой личности и человеческого коллектива. Уже на протяжении V в. до н. э. эволюция рабовладельческого общества и его культуры ведет к постепенному распаду мифологических представлений о вселенной и обществе. Однако если в области философии и отчасти исторической науки передовые греческие мыслители того времени преобразовывают и преодолевают мифологические принципы познания и оценки мира, то в сфере поэтического восприятия мира и в сфере этики мифологические формы, в особенности эстетическая и этическая способность мифологии пластически наглядно персонифицировать общие представления о жизни, были необычайно живы и гармонировали с общим укладом и строем жизни. Не только для народа, для создателей храмовых ансамблей и творцов великой греческой трагедии мифологические образы и легенды представляли почву и арсенал для решения актуальных этических и эстетических проблем своего времени.

Еще в самом конце V в. до н. э. Платон, создавая свой художественно-философский трактат о природе любви, вкладывает в уста Сократа и его собеседников речи, в которых свойственные философско-логическому мышлению аргументы органически сплетаются с целой системой художественных образов, метафор и поэтических легенд, представляющих собой философское переосмысление мифологических представлений и олицетворений, разработанных предшествующей историей греческого сознания.

Правда, в отличие от современной ему трагедии и комедии у Платона действуют не мифические персонажи, а живые современники, и сам спор о природе любви, идущий за пиршественным столом, развертывается в достаточно конкретно описанных условиях. В этом сказывается начало перехода к поздней классике. Тем не менее аргументация собеседников пронизана той слитностью философского и художественного начал, ощущением глубокой духовной содержательности мифологических образов, которые свойственны культуре полиса эпохи его расцвета. В IVb. до н. э. система видения мира постепенно теряет свою органичность, что связано и с позитивным моментом — с развитием рассудочных и научных форм человеческого сознания. Но этот прогресс связан и с началом распада универсальной целостности художественного восприятия мира. Мир мифологических представлений и образов постепенно начинает наполняться иным художественным содержанием, иным миропониманием. Все чаще миф становится либо материалом для холодно-рассудочных аллегорий, либо наполняется таким страстным, психологически заостренным драматическим содержанием, которое превращает издавна знакомый всем сюжет или ситуацию в средство воплощения художником своего личного переживания.

Конечно, художник ищет миф, соответствующий по сюжету и содержанию миру своих чувств и представлений, порожденных новым кругом проблем. Но при этом творческим пафосом становится личная творческая интонация художника. Стали уходить в прошлое слитность воли и разума художника с объективно заложенным в мифе этическим пафосом и его эстетической значительностью, которые не давали возможности в классических произведениях достаточно явственно ощутить индивидуальность художника и его личный внутренний мир. В IV в. до н. э. современникам становится чуждо глубокое гражданское и эстетическое осмысление мифа, которое столь выразительно раскрывалось в битве греков и кентавров на западном фронтоне храма Зевса в Олимпии.

Вскоре исчезает радость воплощения в мифических образах героической целостности представления о мироздании, как это было дано во фронтонах Парфенона. Становится также невозможным то сопоставление двух противоположных друг другу, обладающих универсальной эстетической и этической значимостью мифологических характеров, которое было воплощено в «Афине и Марсии» Мирона.

Так, бурный порыв страдания и скорби умирающих героев с тегейского фронтона Скопаса ближе духу еврипидовских героев, отмеченных личной страстностью бунтующих против изживших себя норм бытия, чем строгому этосу образов Эсхила и Софокла — носителей общезначимых этических ценностей (Прометей, утверждающий величие человеческой воли; Орест, мстящий за попранную правду; Антигона, противостоящая насилию власти царя, и так далее). В этом не только слабость искусства IV в. до н. э., но и его сила, то эстетически новое, что несет с собой искусство — более дифференцированная сложность художественных образов, большая самостоятельная выявленность собственно эстетического начала, большая мера передачи личного, то лирически, то патетически окрашенного момента в художественной жизни образа. Искусство этого времени связано с первыми ростками индивидуализированного психологизма, лиризма и заостренной драматической экспрессии. Они возникают впервые в античном искусстве именно в IV в. до н. э. Это шаг вперед, достигнутый дорогой ценой отказа от целого ряда великих завоеваний искусства классики.

133

АРХИТЕКТУРА

Архитектура Греции IV в. до н. э. продолжала развиваться в рамках классической ордерной системы. Вместе с тем некоторые ее тенденции как бы подготовляли появление архитектуры эпохи эллинизма. В течение первой трети века наблюдается известный спад строительной деятельности, обусловленный тем экономическим и социальным кризисом, который охватил греческие полисы после изнурительной Пелопоннесской войны. Конечно, спад этот был не повсеместным. Наиболее остро он проявился в потерпевших поражение Афинах, в Пелопоннесе строительство почти не прерывалось.

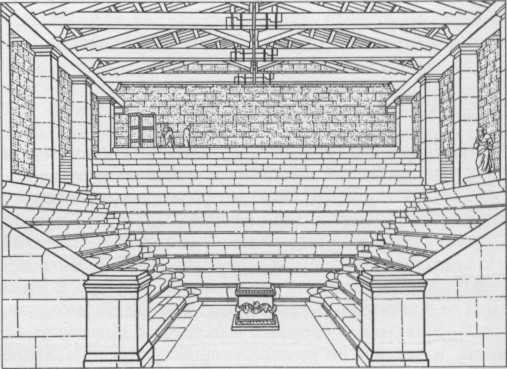

Уже с 370-х гг. до н. э. строительная деятельность вновь возрождается. Наряду со строительством храмов большое внимание уделяется воздвижению общественных сооружений, призванных обеспечить гражданские и социально-бытовые потребности жителей города. Начинают строиться из камня театральные сооружения, расширяется строительство палестр, гимнасий, булевтериев. Строительство жилых домов зажиточных граждан (например, на острове Делос) отмечено появлением новых моментов, при которых именно личное жилище все более становится средоточием жизни и быта богатого горожанина. При этом используются старые принципы строительства, но изящная колоннада внутреннего двора, введение мозаики для украшения жилища и прочее свидетельствуют о возникновении новых тенденций и здесь. Принципиальное значение имело появление сначала в малоазийской Греции, а позже и в собственно Греции архитектурных сооружений, посвященных возвеличиванию отдельной личности, чаще всего личности властителя. Так, в середине века воздвигается Галикарнасский мавсолей — огромная усыпальница в честь правителя Карии Мавсола, а во второй половине IV в. до н. э. — мемориальное здание в Олимпии Филиппейон, прославляющее победу македонского царя Филиппа II над греческими полисами. Такие сооружения в эпоху архаики и классики были немыслимы. Именно в этих зданиях начинается отход от ясной гармонии классической ордерной архитектуры и обнаруживается тяготение к усложненности и пышности.

Для архитектуры поздней классики характерно более частое, чем в зрелой классике, и существенно отличное использование различных ордеров. Сочетанием строгого величия дорического ордера с ясным изяществом ионийского классическая архитектура стремилась достичь наибольшей гармонической полноты воплощения эстетического идеала. Одновременное использование дорического, ионийского и коринфского ордеров в IV в. до н. э. преследовало иные цели. Либо это вело к созданию импозантного архитектурного образа, либо усиливало его динамическую сложность и живописное богатство. Вне зависимости от того, что одно направление вело в конечном счете к большей репрезентативности, а другое ставило себе задачу активизировать и усложнить образную эмоциональную жизнь архитектурного целого, в обоих случаях это подтачивало основной принцип зодчества классики, органическое единство конструктивного и эстетического начал, завершенности и органичности образного решения.

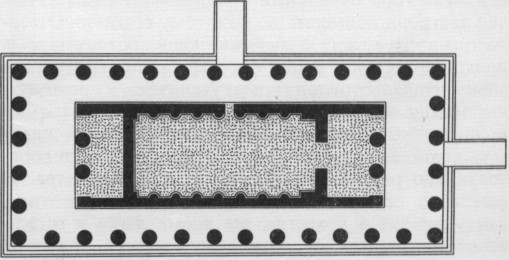

Все большее распространение получает растительная капитель коринфского ордера. Светотеневым богатством своей формы и беспокойной игрой завитков аканфа коринфская капитель не только усиливала декоративную выразительность колоннады. Отступая от конструктивной ясности ордерной системы, она также снимала ощущение упругого напряжения колонны при встрече с перекрытием, которое было присуще ионийской и особенно дорической капителям. Одним из первых примеров введения коринфской колоннады в оформление интерьера был круглый храм святилища в Дельфах — Мармария. Особенно ясно черты поздней классики воплотились в периптерном храме Афины Алей в Тегее (Пелопоннес), отстроенном несколько десятилетий спустя после пожара в 394 г. до н. э. Архитектором и создателем скульптурного убранства был величайший мастер поздней классики Скопас. При украшении полуколоннами наоса храма им был применен коринфский ордер. Полуколонны тегейского храма еще в меньшей мере, чем в храме в Бассах, выступали из стен; они опирались на общую для них сложно профилированную базу, проходящую вдоль всех стен наоса. Таким образом, трехнефное внутреннее пространство храма превращалось в единый зал, в котором полуколонны выполняли уже чисто декоративную функцию.

Одним из значительнейших ансамблей, перестроенных в середине IV в. до н. э., был культовый комплекс в Эпидавре. Для него характерно свободное расположение зданий святилищ. Центральное место в нем занимало святилище Асклепия — большое круглое здание, окруженное полукольцевой декоративной стеной с полукруглыми нишами.

Круглые храмы в комплексах святилищ встречались и раньше. Но в ансамблях архаики и классики господствующее положение занимал прямоугольный дорический периптер. Здесь же более активная пространственная форма круглого здания занимает почти равноправное положение с прямоугольным периптером другого храма, создавая полный контрастной выразительности архитектурный образ целого.

Наибольший эстетический интерес в ансамбле Эпидавра все же имеет не святилище Асклепия, а расположенное несколько в стороне здание театра, построенное Поликлетом Младшим. Это был один из прекраснейших театров античности. Первый каменный театр был сооружен еще в V в. до н. э. в Сиракузах, но он не сохранился в своем первоначальном виде.

Храм Афины Алей в Тегее. IV в. до н. э. План

133

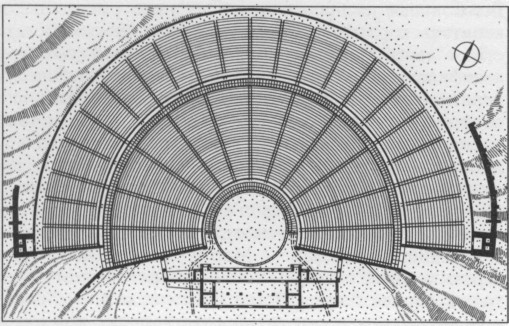

Театр в Эпидавре. IV в. до н. э. План

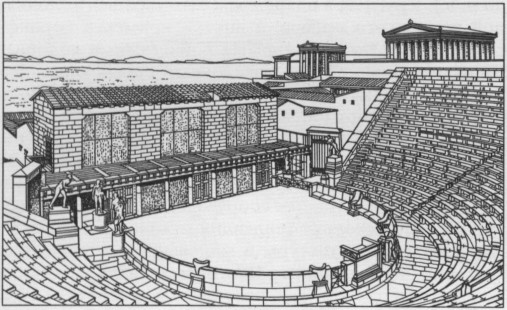

Как и другие дошедшие до нас театральные сооружения греков (например, театр Диониса в Афинах), театр в Эпидавре использовал естественный склон крутого холма. Это приспособление архитектуры к местности — характерная черта для зодчих классического времени. Театрон (полукружия каменных ступеней, где размещаются места для зрителей) органично вписывается в крутой склон холма, в спокойные формы окружающей природы. Вместе с тем четким ритмом напряженных кривых он как бы выявляет силу творческой деятельности человека, вносящей строй и порядок в естественную текучесть линий окружающего ландшафта.

Чтобы понять своеобразный, столь непохожий на наш характер архитектуры греческого театра, следует помнить, что вся структура античного театра вырастала из первоначального народного культового зрелища. Когда-то в кругу-орхестре выступали ряженые участники культовых игрищ, а вокруг располагались зрители. С увеличением их числа разыгрывать действие оказывалось удобнее у склона холма, на котором и располагалась публика. Напротив холма ставилась палатка-скена, где готовились к выходу актеры. Постепенно скена превратилась в двухъярусное сооружение с колоннадой. Оно образовывало постоянный архитектурный фон и отделяло актера от природной среды. Склон холма также архитектурно осваивался — появились концентрические ярусы театрона. Так сложилась архитектура греческого театра, образцом которой и является театр в Эпидавре. Широкий горизонтальный обход членит ряды ступеней театрона примерно по золотому сечению. От орхестры вверх между ступенями рядов протянуты семь проходов-лестниц. Выше обхода, где протяженность горизонтальных рядов сильно увеличена, в промежутках между лестницами-проходами вписываются дополнительные проходы. Так создается ясная и живая сеть вертикальных ритмов, пересекающих веер горизонтально расходящихся кругов ступеней театра. И еще одна особенность: актер или участники хора, выступающие в орхестре, все время легко и естественно «владеют» многотысячной массой зрителей, расположившихся на ступенях театра. Если актер охвачен театроном, то широко раскинутые руки актера как бы замыкают в себе, подчиняют себе все пространство театра. Кроме того, актеру не нужно резко повышать голос, чтобы быть услышанным. Если, стоя в центре орхестры, бросить на камень пола никелевую монетку или разорвать клочок бумаги, то звон упавшей монеты, шорох разрываемого листа будут слышны в самом верхнем ряду. И с любого места, с самых верхних ступеней прекрасно видна ныне почти разрушенная стена скены, отделяющая орхестру и проскениум (так называется узкая высокая площадка перед скеной) от окружающей среды.

Простые и благородные пропорции архитектуры театра и концентрическое движение ступеней вниз к орхестре сосредоточивают внимание зрителя на актерах и хоре (хор и обычно актеры играли в кругу орхестры, а не на проскениуме). Широко расстилающиеся кругом горы и холмы, высокое синее небо не были способны отвлечь пришедших от восприятия протекающего в орхестре действия. Коллектив зрителей в таком театре не был оторван и от природы, хотя его внимание было сосредоточено и сконцентрировано на развертываемой драме.

Принципиальное значение имело и то, что ряды скамеек греческого театрона охватывали собой орхестру несколько больше, чем наполовину. События драмы не являлись, таким образом, предметом рассмотрения со стороны, зрители были как бы соучастниками события, и их масса охватывала собой играющих актеров. В этом отношении то принципиальное отчуждение пространственной среды, в которой находятся зрители, от той, в которой протекает спектакль (столь типичное для театра нового времени), здесь еще отсутствует.

Впервые более близкое к современному пониманию места и роли сцены в спектакле начало осуществляться позднее в римском театре. Наряду с усложнением архитектуры сцены и увеличением ее пространства решающее значение имело то, что в римском театре зрители уже не охватывали орхестру, поскольку ряды театрона не заходили за пределы полукружия, а сама орхестра теряла свое былое значение основной игровой сценической площадки.

Вместе с тем особо примечательно то, что принцип тесной взаимосвязи зрителя и актера как принцип народной зрелищности античного театра в той или иной мере в XX веке вновь привлекает внимание творцов спектакля. Предпринимались попытки возродить дух античного театра в условиях современного художественного восприятия, выйти за пределы сценической коробки. Эти попытки часто носили искусственный характер. Но все же и они, а в особенности вновь возникший интерес к постановке творений античной драматургии (постановка, в частности, у нас «Эдипа-царя», «Медеи») показывают близость нам некоторых принципов античного театра, особенно его классической драматургии.

В связи с этим следует подчеркнуть, что пространственная и психологическая связь зрителей и актеров все же не вела в Греции к отождествлению возвышенной художественной жизни в орхестре с тем жизненным измерением, в котором пребывали зрители. Существовало различие, которое при единстве пространственной среды было более глубоким, а главное —

135

иным, чем различие между актером и зрителем, осуществляемое в зрительном зале XVII—XIX веков с убранной стенкой коробки-сцены. В этой особой коробке актеры, однако, особенно в театре XIX века стараются быть художественно подобными реальным людям и вместе с тем как бы не видеть зрителей, сидящих в темноте за невидимой границей портала. В греческом театре реальная общность среды, охватывающая актера и зрителей, сочеталась с повышенной героической обобщенностью и трагического языка и физического облика театральных персонажей.

Античный театр был театром под открытым небом, спектакли ставились в праздничные дни в промежутке между утренней и вечерней зарей. Конечно, при естественном освещении, равно охватывающем зрителя и действующих лиц, оттенки выразительной игры актера воспринимались бы с трудом с задних рядов театрона, вмещавшего в Эпидавре не менее тринадцати тысяч зрителей. Но в этом и не было нужды, так как актеры выступали в масках, пластически выражавших основной лейтмотив духовного состояния героя, в длинных одеяниях — хламидах, в обуви на высоких подставках-котурнах, искусственно увеличивающих их рост. Мимика лица отсутствовала, да она и не соответствовала бы эстетической концепции эллинов. Свои движения актеры сообразовывали с сопровождающей действо музыкой. Эти движения, видимо, носили подчеркнуто ритмизованный характер и отличались пластической выразительностью. Некоторое представление об этом дают сохранившиеся изображения масок, фигурок трагических и комических актеров. Их сравнение с масками характеров-типов Комедиа дель арте дает возможность оценить не только общность, но и глубокое различие двух театральных систем классического театра V — первой половины IV в. до н. э. с его приподнятыми над бытом универсальными образами и гротескной, хотя в своей основе и бытовой характерностью масок эпохи Возрождения.

В IV в. до н. э. примечательно усиление удельного веса частных сооружений, воздвигаемых в вотивных целях. Таков памятник Лисикрата в Афинах (332 г. до н. э.). Лисикрат увековечил в памятнике одержанную в состязании победу хора, подготовленного его иждивением. На высоком кубическом цоколе, сложенном из безукоризненно отесанных квадров, высится стройный каменный цилиндр, украшенный изящными полуколоннами коринфского ордера. Над узким и легко профилированным архитравом протянут фриз-зофор, на котором разбросаны полные живописной и легкой динамики рельефные группы. Стройный акротерий, венчающий пологую конусообразную крышу, являлся подставкой для бронзового треножника, который был присужден в качестве приза Лисикрату. Своеобразие этого сооружения определяют камерность масштаба и изысканная ясность пропорций. В какой-то мере памятник Лисикрата предвосхищает ту линию эллинистической архитектуры, живописи и скульптуры, которая была связана с эстетическим оформлением более частных, интимных аспектов жизни человека. Тенденции, ведущие к репрезентативному зодчеству эллинизма, проявляют себя на территории Греции в мемориальном сооружении Филиппейоне (338—334 гг. до н. э.). Круглый в плане храм был украшен колоннадой ионийского ордера, а внутри применен коринфский ордер. Между пышными коринфскими колоннами размещались статуи македонских царей, исполненные в хрисоэлефантинной технике, до того применявшейся лишь при изображении богов.

В малоазийской Греции пути эволюции зодчества несколько отличались от развития архитектуры в самой Греции. Там стремление к созданию пышных и грандиозных архитектурных сооружений сказалось с особой силой, поскольку тенденция отхода от классических идеалов архитектуры в малоазийском зодчестве, традиционно связанном с Востоком, давала себя знать особенно явственно. Так, построенные в середине IV в. до н. э. огромные ионийские диптеры (второй храм Артемиды в Эфесе, храм Артемиды в Сардах и другие) отличались пышностью и усложненной роскошью архитектурного убранства.

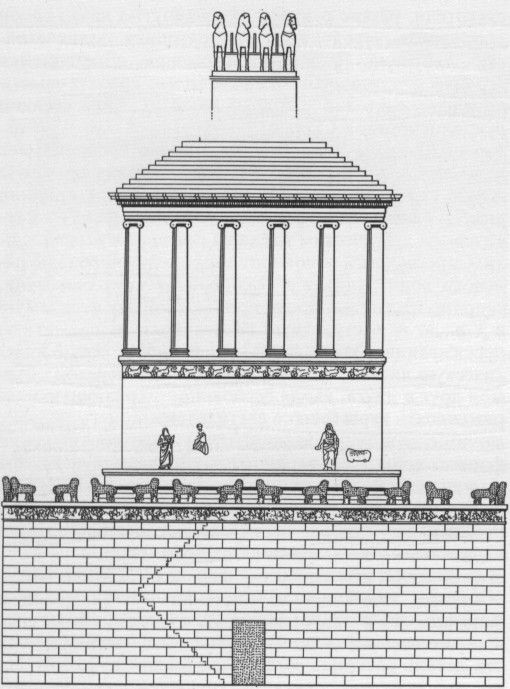

Представление о новой социальной функции зодчества и соответствующих эстетических принципах дает Галикарнасский мавсолей. Мавсолей был воздвигнут в 353 г. до н. э. строителями Сатиром и Пифеем. От классической ордерной архитектуры его отличало не только чуждое гражданам полиса назначение — возвеличение особы монарха. Стилистически мавсолей также далек от классического ордерного сооружения как своими огромными масштабами и сложным сочетанием различных архитектурных форм, так и своеобразным симбиозом греческих и восточных архитектурных мотивов. Ради достижения впечатления богатства и пышности строители пожертвовали конструктивной ясностью.

Детали реконструкции разрушенного здания до сих пор вызывают споры, но главное ясно: сооружение начиналось цокольным ярусом почти кубического объема. Ярус, видимо, венчался полным динамики фризом-зофором, украшенным рельефами. Так, колоннада второго яруса опиралась не на устойчивую базу подиума, а на зыбкую, беспокойную полосу скульптурного рельефа. Над колоннадой возвышался третий ярус, представляющий собой усеченную

Булевтерий в Приене. 2-я половина IV в. до н. э. Реконструкция

136

Театр в Приене. IV в. до н. э. Реконструкция

ступенчатую пирамиду. На ее вершине находилась огромная парная статуя Мавсола с супругой. Сам мотив помещения над ионийской колоннадой усеченной ступенчатой пирамиды представлял собой возврат к местным малоазийским традициям, например к формам высекаемых в скале гробниц, в которых применялось сочетание ионийской колоннады со ступенчатой пирамидой. Однако огромность масштабов, изменение пропорций, пышная импозантность убранства придавали совершенно иной характер архитектурному образу мавсолея по сравнению со скромными лидийскими гробницами VI в. до н. э.

Ансамбль Галикарнасского мавсолея нельзя рассматривать как пример только снижения высокого классического искусства. Правда, в архитектуре мавсолея не нашли своего явственного выражения прогрессивные тенденции в развитии зодчества будущей эпохи — усложнение и обогащение концепции ансамбля, пробуждение интереса к выразительности внутреннего архитектурного пространства, интенсификация эмоциональности художественного языка архитектуры и так далее. Однако мастера скульптуры, украшавшие мавсолей, сумели выйти за пределы и официальной идеи памятника и его несколько тяжеловесной поэтики. В частности, Скопас во фризе, посвященном битве греков с амазонками, воплотил с необычайной силой трагически смятенный дух эпохи, сделал важный шаг вперед в передаче порыва человеческой страсти.

СКУЛЬПТУРА

Характерные особенности скульптуры первой трети IV в. до н. э. нашли свое выражение в творчестве Кефисодота (Старшего), мастера, формально связанного с традициями Периклова времени.

Однако в его искусстве ощущаются и черты нарочитой идеализации, сочетаемой с риторической повествовательностью и холодной сентиментальностью. В этом смысле поучительно такое произведение Кефисодота, как богиня мира Эйрена с младенцем Плутосом на руках, известное по римской копии. Статуя была создана около 370 г. до н. э., вскоре после заключения Афинами мира после очередной междуполисной войны. Она аллегорически восхваляла изобилие, порож

даемое миром. На первое место в художественно-образном решении статуи выступает сложное олицетворение рассудочно сформулированной идеи. Так, Плутос (бог богатства) помещен на руках Эйрены, чтобы выразить мысль о том, что мир порождает богатство. Подобное значение имеет изображенный рог изобилия. Но между матерью и младенцем отсутствует живая интимная связь. Органическая целостность монументального искусства классики утрачивается, а проблема личной взаимосвязи человеческих характеров, человеческих ситуаций пока решена чисто внешне.

Новое патетическое начало, подготавливающее появление искусства великого Скопаса, было воплощено в замечательных скульптурах на фронтонах периптерного храма Асклепия в ансамбле Эпидавра. Созданные, возможно, Тимофеем, они своей драматической взволнованностью, пространственной динамикой, мощной и сочной светотенью не только вносят новое звучание в монументальный синтез зодчества и ваяния. Они во многом предвосхищают страстное, более личностное и драматическое искусство великого Скопаса, старшим современником которого и был автор этих статуй.

Большое значение имеют и первые опыты создания новой концепции портрета, точнее, портретного бюста. Для классики наиболее типичной формой так называемого портрета была монументальная статуя, посвященная изображению человека, владеющего всей полнотой физических и духовных качеств. Обычно она представляла собой изображение победителя на Олимпийских играх или надгробие, утверждавшее доблесть павшего воина. Такая статуя была портретом лишь в том смысле, что имя атлета или воина, удостоенного этой чести, связывалось с идеально-обобщенным изображением героя.

Правда, в V в. до н. э. большое значение в портретном искусстве приобретает создание герм, в которых изображение головы соединялось с четырехгранным столбом. Интерес художника к личности портретируемого проявлялся более остро в 80-х—60-х гг. V в. до н. э. В таких портретах можно уловить и первые попытки передачи индивидуального сходства1. Однако, как упоминалось ранее, в период зрелой классики эта тенденция временно не получила развития.

В эволюции греческого портрета конца V и первой половины IV в. до н. э. можно заметить две тенденции, соответствующие общему характеру развития искусства этого времени. Линия идеализирующего портрета, формально продолжающая традиции высокой классики, наиболее ярко представлена в творчестве Силаниона. Дошедшие до нас в римских копиях, его портреты отличаются несколько жесткой графичностью манеры исполнения и идеализирующей бесстрастностью образного решения.

Более плодотворным по своим тенденциям было творчество Деметрия из Алопеки — он решительнее начал вводить в портрет элемент индивидуализированного портретного сходства. Однако Деметрий воспринимал

1 Данная проблема была впервые поставлена О. Ф. Вальдгауером. Правда, свои наблюдения он подкреплял не всегда точно атрибуированными памятниками. В последние годы она разрабатывалась на новом материале и с более точной атрибуцией антиковедом ГДР доктором В. Зиндерлинг.

137

индивидуальные черты портретируемого, характерную неповторимость строения головы не как органическую особенность облика данной индивидуальности, а как некоторые отклонения от идеальной конструкции человеческого лица, дающие возможность узнать изображенного.

Ряд портретов других мастеров IV в. до н. э. дает основание полагать, что такой полный отход от старой концепции идеала как исходной базы образа не был еще осуществлен. Во всяком случае, от Деметрия, возможно, берет начало линия развития портрета психологически более конкретного и, безусловно, более физически похожего на оригинал.

Еще не так давно можно было предполагать, что мы имеем представление о конкретных особенностях творчества Деметрия-портретиста. Голова философа Антисфена почиталась поздней копией с его работы. Успехи современного антиковедения опровергли эту уверенность, и ныне мы не располагаем работами, дающими достаточное представление о стиле этого мастера. Очень возможно, что проблема обобщенной передачи движений человеческой души, ее не универсального, а более индивидуализированного духовного состояния решалась на первых порах не в портретах, а в монументальной и мемориальной скульптуре. Именно в творчестве Скопаса нашло наиболее глубокое и мощное выражение то новое понимание состояния человека, которое стало важной чертой искусства IV в. до н. э.

Принципиальное значение для изучения эволюции поздней классики имеют сохранившиеся фрагменты голов воинов с фронтона храма Афины Алей в Тегее. Эти фрагменты дают основание полагать, что фигуры были даны в резких и стремительных поворотах. В какой-то мере представление о возможной динамической интенсивности композиции фронтона дают нам более ранние рельефы со сценой «Кентавромахии» из храма Аполлона в Бассах. Однако Скопас не только свободен от брутальной тяжеловесности форм, характерных для мастера фриза храма в Бассах. Ему был свойствен интерес не столько к жесткой и беспощадной выразительности физической стороны борьбы, сколько к поэтической передаче духовного состояния своих героев. Надо сказать, что стремительный ракурс патетически запрокинутой головы, мощная игра полных беспокойного драматизма пятен света и тени, столь характерные для тегейских голов Скопаса, имели своих предшественников и в искусстве зрелой классики. Нечто подобное уже угадывалось в отдельных фрагментах акропольских скульптур, уже там содержались нотки, предвосхищающие смятенный эврипидовский драматизм последующего этапа развития классического искусства. Однако то, что только кое-где прорывалось в целостно-гармоническом ансамбле акропольских скульптур, здесь становится господствующим мотивом.

Иониец по происхождению, Скопас был связан не с аттической, а с аргосско-сикионской школой V в. до н.э. Головы воинов тегейского фронтона наглядно дают ощутить эту традицию — крепко построенные кубические объемы голов, плотно прилегающие волосы, четкое архитектоническое членение форм восходят к искусству Поликлета. Однако напряженная игра

светотени, резкие ракурсы запрокинутых назад голов разрушают устойчивую архитектонику поликлетовских творений. Не красота гармонии, обретенной в героическом усилии, а драматическая красота самого порыва, неистовой борьбы является существенной основой образов Скопаса.

Кажется, что в этих головах Скопас воспринимает мощь страсти и переживания как силу, разрушающую ясную гармонию целого, нарушающую тот принцип властвования над аффектами, который является эстетическим и этическим идеалом предшествующей эпохи. Стремительный поворот запрокинутой головы раненого воина, резкая и беспокойная игра светотени, скорбно изогнутые брови придают образу неведомую в V в. до н. э. страстную патетичность и драматизм переживания. Скопас не только нарушает ясную пластическую чистоту форм и постепенный переход объемов друг в друга, вводя беспокойно мерцающую напряженность игры бликов света и тени, но он нарушает естественную гармонию структурных соотношений форм головы. Так, вершины надбровных дуг как бы в мучительном усилии напряжения сходятся к переносице, в то время как вершины дуг глазного яблока разбегаются от центра, передавая как бы растеряннострадальческий взгляд пораженного героя.

Для зрителя, привыкшего к формам реализма XIX и XX веков, такой прием может показаться слишком формальным и отвлеченным. Для греков, привычных к гармонической ясности образов высокой классики, эта деталь воспринималась, как важное художественное нововведение, меняющее образное звучание пластической формы. И действительно, переход от спокойно «глядящих» статуй V в. до н. э. ко «взгляду», передающему определенный эмоциональный аффект, то есть переход от общего состояния духа к переживанию, имел огромное принципиальное значение. По существу, здесь зарождались иное понимание места человека в мире, иное представление о тех сторонах его бытия, которые почитались достойными эстетического осмысления и отражения.

В созданном Скопасом образе менады, сохранившемся в прекрасной античной реплике, выражена новая красота — красота той страстной силы порыва, которая господствует над ясным равновесием, бывшим идеалом зрелой классики. Стремителен танец охваченной дионисийским экстазом менады: ее голова запрокинута назад, отброшенные волосы тяжелыми волнами спадают на плечи, движения резко изогнутых складок короткого хитона подчеркивают бурный порыв тела. Сложный, развивающийся в пространстве и во времени образ уже не может быть полностью воспринят с одной главной точки зрения. В отличие от произведений зрелой классики, где при всей трехмерной объемности формы всегда господствовала одна главная точка зрения, на которую и была рассчитана статуя и в которой с наибольшей полнотой раскрывался ясный и целостный образный смысл произведения, скопасовская менада предполагает ее последовательное рассмотрение со всех точек зрения. Только в их совокупности и слагается образ.

При точке зрения слева особенно ясно выступают красота ее почти обнаженного тела и упругость быстрого движения вверх и вперед. В анфас в раскинутых

138

Мавсолей в Галикарнасе. IV в. до н. э. Вариант реконструкции

руках, в свободном движении складок ее хитона, в порывисто запрокинутой голове раскрывается обаяние экстатического взлета-порыва менады. При точке зрения справа в тяжелой копне спадающих волос, как бы оттягивающих назад и долу ее голову, ощущается истомленность порыва менады. Вязко стекающие складки хитона ведут глаз зрителя к завершающей точке зрения со спины. Здесь господствует тема завершившегося прыжка и усталости. Но со спины мы видим наряду со стекающим водопадом волос и начало стремительного движения складок ткани, влекущей нас к переходу к левой точке зрения, и снова мы ощущаем возрождающийся напряженно-стремительный экстаз менады.

Образы Скопаса непортретны, они не несут в себе черты индивидуальной характерности. Они еще классически всеобщи, выражают главное в образе и судьбе человека. Тем существеннее отметить те важные изменения, которые вносит Скопас в само понимание того человечески существенного, что воплощается в образе героя.

С ним античное искусство теряет кристаллическую ясность и устойчивую чистоту состояний, но зато приобретает драматическую силу развития. Возникает ощущение развертывающейся на наших глазах жизни образа, того образа, внутренний дух которого так выразительно передал греческий поэт, описавший менаду:

Камень паросский — вакханка. Но камню дал

душу ваятель,

И, как хмельная, вскочив, ринулась в пляску она.

Эту фиаду создав, в иступленьи, с убитой козою,

Боготворящим резцом чудо ты сделал, Скопас1.

Значительное место в эволюции античного монументального искусства заняли скульптурные работы Скопаса для архитектурной гробницы царя Мавсола, воздвигнутой в Галикарнасе. В сложной иерархии скульптурных образов главенствующее положение в композиции занимала венчающая вершину пирамидальной кровли сооружения огромные мраморные статуи Мавсола и его супруги Артемисии. Следует признать, что статуе Мавсола еще чужда пышная репрезентативность статуй эллинистических монархов. Лицо Мавсола исполнено сдержанной величавости и почти печальной задумчивости. Вместе с тем это произведение несет в себе едва уловимые черты той монументальной драматической силы, которая позже получит свое развитие в пергамской школе.

Наибольшее художественное значение в ансамбле имеют рельефы фриза, посвященные амазономахии. В его создании приняли участие наряду со Скопасом Тимофей, Бриаксис и молодой Леохар. Рельефы, созданные Скопасом, довольно легко отличить от работы других авторов. Так, частям фриза, созданного Тимофеем, свойственна некоторая грузная тяжеловесность. Они несколько напоминают рельефы храма Аполлона в Бассах. Фриз, приписываемый Леохару, относительно плохо сохранившийся, характеризуется известной театральностью движений и беспокойной живописностью композиции при некоторой вялости скульптурной формы.

Плиты, исполненные Скопасом, отмечены свободным расположением фигур в лентообразно развертывающейся пространственной среде фриза. Вызывают особое восхищение драматическая острота столкновений вовлеченных в смертельную схватку фигур, неожиданная сила ритмических контрастов и полная одушевленной энергии великолепная моделировка формы. Композиция фриза построена на свободном размещении по всему его полю групп, повторяющих каждый раз по-новому тему беспощадной схватки. Особенно выразителен рельеф, в котором греческий воин, выдвинув вперед щит, наносит удар по откинувшейся назад стройной полуобнаженной амазонке. В следующей паре мотив жестокой схватки как бы нарастает. Упавшая амазонка слабеющей рукой пытается отразить нападение воина, беспощадно добивающего повергнутую деву. В другой группе сопоставлены откинувшийся назад воин, пытающийся противостоять натиску неистово стремительной амазонки, схватившей его одной рукой за щит, а другой наносящей смертельный удар. Поразителен и мотив движения всадницы, скачущей на вздыбленном коне: она сидит, обернувшись назад, и мечет дротик в преследующего ее врага. Разгоряченный конь почти наезжает на отпрянувшего воина. Резкое столкновение противоположно направленных движений, неожиданная их смена, острая контрастность мотивов, беспокойные вспышки света и

1 Главк. На «Вакханку». — В сб.: «Греческая эпиграмма», с. 176.

139

тени, выразительное сопоставление мощи греческих воинов и стремительности амазонок, трепет легких хитонов, полураскрывающих наготу юных девичьих тел, — все это создает необычайную по своей драматичности, полную внутренних контрастов и вместе с тем целостную картину.

Поучительно сравнение композиционной концепции галикарнасского фриза с фризом больших Панафиней. На парфеноновском фризе движение развивается от начала в подготовке к шествию через его кульминационный разворот в картине шествия к завершению в торжественно-оживленном покое олимпийских богов. То есть тема движения исчерпывается, завершается, а композиция фриза производит впечатление законченного целого. Для «Амазономахии» характерен ритм подчеркнуто контрастных противопоставлений, внезапных пауз, резких вспышек движения. Перед взглядом зрителя как бы проносится не имеющий ни начала, ни конца стремительный вихрь охваченных жестокой борьбой героев. Основой эстетической выразительности образа становятся драматическая страстность впечатления, красота самого кипения, движения. Глубоко различно и понимание Фидием и Скопасом синтеза скульптуры с архитектурой. Фриз больших Панафиней как бы спокойно обтекает стену, развертываясь на ее плоскости, сохраняя кристаллическую ясность поверхностей архитектурного объема. У Скопаса резкие вспышки света и тени, стремительные ракурсы (примечателен как бы продавливающий стену поставленный под углом щит) создают вибрирующую пространственную среду, в которой живут фигуры фриза. Скульптура начинает отказываться от типичной для классики соподчиненности пластики ясным формам архитектуры. Она как бы начинает жить своей жизнью, создавая для этого собственную, пронизанную мерцанием света и тени среду, как бы тонким слоем обволакивающую стену.

Вместе с тем устанавливаются и новые типы связи с архитектурой. Большая пространственная свобода сочетается с большей живописной декоративностью форм. Тем самым рельефы обретают особую, не столь конструктивную, сколь эмоциональную связь с динамическим, более живописным обликом архитектурного целого. Поэтому было бы преждевременно говорить о распаде синтеза. Скорее речь должна идти о новом типе синтеза, обусловленном и иным характером архитектуры и иным пониманием задач скульптуры. Во всяком случае, Скопас блестяще сочетает и введение «Амазономахии» в общее целое и раскрытие ее самостоятельной художественной жизни.

Близко по духу творчеству Скопаса надгробие юноши из Аттики. Оно особенно явственно воплощает то новое, что внес IV в. до н. э. в эволюцию мемориального искусства. В выполненном почти в круглом объеме рельефе раскрыт молчаливый диалог между рано ушедшим из жизни юношей и скорбно взирающим на него оставшимся среди живых старцем-отцом. Выразительны устало отдохновенные ритмы прислонившегося к жертвеннику обнаженного юного тела. По нему скользят легкие полупрозрачные тени, с приподнятой руки свисают тяжелые драпировки плаща. У его ног уснул заплаканный мальчик, а рядом охотничий пес лихорадочно вынюхивает следы покинувшего его хозяина. Исполнено сдержанного трагизма движение старца, поднявшего руку к своему скорбному лицу. Все образует полную глубоких ассоциаций образную атмосферу, в которой сдержанный драматизм словно рыдающих ритмов одеяния отца умеряется мягкой и широкой элегичностью господствующих в композиции пластических форм фигуры юноши.

Высокая поэтичность образа, его этическая сила состоят в традиционном для классических надгробий преображении отчаяния и скорби в проясненную печаль. Глубока человечность этого образа, печально и мудро примиряющая со смертью. Однако отличие Скопаса от мастеров V в. до н. э. выражается в том, что переживание передано более лично окрашенным, более драматично усложненным, а достигаемый катарсис—очищение от ужаса и страха через страдание — дан более опосредстованно, менее прямолинейно. Вместе с тем в этом рельефе отдельные ассоциативно-повествовательные детали (уснувший мальчик, пес и так далее), не разрушая еще единства впечатления, усиливают ощущение непосредственной жизненности целого. Творчество другого великого мастера поздней классики Праксителя было глубоко отлично от творчества Скопаса. Оно проникнуто духом утонченной гармонии, сдержанной задумчивости и лирической поэтичности. Искусство обоих скульпторов было равно необходимо для раскрытия сложно противоречивого духа времени. И Скопас и Пракситель по-разному создают искусство, раскрывающее внутреннее состояние человеческой души, чувств человека. В творчестве Праксителя воплощен образ человека гармонически развитого и идеально прекрасного. В этом отношении он, казалось бы, более непосредственно связан с традициями зрелой классики, чем Скопас. Но искусство Праксителя, как и искусство Скопаса, представляется качественно новым этапом развития художественной культуры Греции.

Произведения Праксителя отличаются большей грацией и большей утонченностью в передаче оттенков душевной жизни, чем творения V в. до н. э., вместе с тем его образы менее героичны. Сопоставление любого из произведений Праксителя не только с «Дискоболом» и «Дорифором», но и парфеноновским Кефалом убеждает в этом. Наиболее ясно своеобразие художественного языка Праксителя раскрывается не в его ранних, еще близких V в. до н. э. работах («Сатир, наливающий вино»), а в зрелых вещах, относящихся примерно к середине IV в. до н. э. Таков «Отдыхающий сатир», дошедший до нашего времени в римских мраморных копиях.

Юный сатир изображен скульптором непринужденно облокотившимся о ствол дерева. Тонкая моделировка тела, скользящие по его поверхности тени создают ощущение дыхания, трепета жизни. Наброшенная через плечо шкура рыси своими тяжелыми складками оттеняет нежную теплоту его тела. Глубоко посаженные глаза мечтательно глядят вдаль, на губах скользит мягко-задумчивая полуулыбка, в правой руке — флейта, на которой он только что играл. Характерен S-образный изгиб фигуры. Не архитектоническая ясность пластической конструкции, а именно изысканная гибкость и нега движений привлекают внимание мастера. Столь же существенно и применение третьей точки опоры —

140

излюбленный прием Праксителя, дающий возможность передать состояние человеческого тела, предавшегося отдохновенной неге. Мастера высокой классики знали этот прием, но он применялся ими редко и, как правило, в других целях. Так, мастер «Раненой амазонки» вводит третью точку опоры, чтобы в сдержанной форме передать ощущение нарастающей слабости, вынуждающей раненую искать дополнительную точку опоры.

Героический пафос зрелой классики выражался обычно в создании образа человека, полного жизненной энергии, готового к свершению подвига. Для Праксителя эстетическим идеалом является образ человека, способного к полноте счастья и находящегося в состоянии отдохновенного, хотя внутренне оживленного покоя. Таков его «Гермес с младенцем Дионисом». Эта работа Праксителя, по всей видимости, дошла до нас либо в первоклассной реплике позднейшего греческого мастера, либо в подлинном мраморе самого Праксителя (ныне находится в музее в Олимпии).

Она изображает Гермеса, который непринужденно оперся о ствол дерева. В поднятой правой руке он, видимо, держит гроздь винограда (кисть руки утрачена). К ней тянется сидящий на его левой руке младенец Дионис. Статую отличает изящное движение полной внутренней энергии фигуры, находящейся в свободной отдохновенной позе. Идеально прекрасному лицу Гермеса скульптор сумел придать выражение сдержанной, но глубокой одухотворенности. Пракситель при этом тонко использует скрытую в мраморе способность создавать мягкую мерцающую игру светотени, тончайшие фактурные нюансы. Мастер передает и все благородство движения сильной фигуры Гермеса, эластическую гибкость его мышц и легкое мерцание поверхности тела, живописную игру теней в его кудрях, сияние его взгляда.

Для более полного понимания характера искусства Праксителя имеет значение дошедшая до нас римская мраморная копия с бронзового оригинала «Аполлон Сауроктон», то есть Аполлон, убивающий ящерицу. В грациозной фигурке нагого отрока, опершегося о дерево и целящегося заостренной тростинкой в скользящую по стволу ящерку, трудно узнать грозного бога, поразившего Пифона, божественного героя, своим властным вмешательством предопределившего победу греков над кентаврами, беспощадного мстителя, умертвившего детей Ниобы. Это свидетельствует о том, это происходит своеобразная интимизация и жанризация былых грозных мифических образов. Этот художественный процесс был связан и со все большим выделением собственно художественно-эстетической ценности искусства, из не расчлененной до сих пор его связи с миром общих мифических представлений и общественным культом полиса. Не следует, однако, полагать, что статуи VI—V вв. до н. э. поэтому объективно были лишены художественно-образного содержания. Все богатство творений того времени своим эстетическим совершенством отвергает такое предположение. Речь идет лишь о том, что с конца V в. до н. э. самостоятельная эстетическая ценность искусства более ясно осознается художником и постепенно начинает выступать как главное назначение искусства. Новое понимание природы художественного образа сказывается особенно явственно в созданной непосредственно для культовых целей статуе Афродиты Книдской, дошедшей в ряде римских реплик1. Мотив «пеннорожденной» Афродиты (магический акт этого явления богини из моря изобразил мастер «Трона Людовизи») здесь преобразован в мотив прекрасной женщины, сбросившей одежды и готовой вступить в воду. Конечно, обнаженное женское тело привлекало и ранее внимание скульпторов, но впервые в статуе культового характера изображалась нагая, вернее обнаженная богиня. Новаторский характер статуи вызвал у части современников некоторое смущение. Так, Плиний следующим образом излагает историю ее создания: «... выше всех произведений не только Праксителя, но и вообще существующих во вселенной находится Венера его работы ... Пракситель одновременно изготовил и продавал две статуи Венеры, но одна была покрыта одеждой, ее предпочли жители Коса, которым принадлежало право выбора. Пракситель за обе статуи назначил одинаковую плату, но жители Коса эту статую признали серьезной и скромной, отвергнутую ими купили книдяне, и ее слава была неизмеримо выше»2.

Афродита Книдская вызвала ряд повторений и подражаний. Но в большинстве случаев, особенно в эпоху Римской империи, подражатели видели в Афродите лишь чувственное изображение красивого женского тела. Им оставалось недоступным то преклонение перед совершенством красоты человека, которое было раскрыто в творениях Праксителя. Поэтому большую ценность представляют статуи, созданные греками под влиянием праксителевского образа. В них ощущаются поэтическая прелесть и тонкость художественного языка поздней классики и раннего греческого эллинизма. Таковы неаполитанский торс Афродиты и очаровательный женский торс, находящийся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С традициями праксителевского искусства, безусловно, связана чарующая своей поэтически-мечтательной взволнованностью и живописной мягкостью моделировки голова Афродиты или Артемиды, выполненная близким Праксителю мастером, из музея в Таранто.

В целом обаяние праксителевского искусства огромно. Его ценность неоспорима, несмотря на то, что к его наследию апеллировали в эпоху эллинизма и Римской империи создатели холодных декоративных и эротических статуй, о которых так едко отзывался Глеб Успенский. В творчестве самого Праксителя сочетание утонченной грации и мечтательности с чувственной гармонией образа приводит к некоему радостному и живому равновесию этих качеств человека. Одухотворенная поэтичность и лиризм образов Праксителя оказали большое влияние и на мелкую пластику. Так, достаточно сравнить относящуюся к кругу праксителевского искусства статую Артемиды из Габии с очаровательной танагрской статуэткой закутанной в плащ девушки. В произведениях скромных мастеров,

1 В 1970 году в запасниках Британского музея выявлена частично сохранившаяся мраморная голова, найденная в Книде на месте храма. Возможно, это обломок подлинной статуи.

2 Плиний. Об искусстве, XXXII, 20. Одесса, 1919, с. 75.

141

имена которых остались нам неизвестными, долго продолжали жить традиции искусства Праксителя. В ряде работ середины и второй половины IV в. до н. э. своеобразно переплетаются влияния Праксителя и Скопаса. Среди них следует выделить прелестную в своей сдержанной задумчивости голову так называемой «Гигеи» из Тегеи (Афины, Национальный музей). Менее близка Праксителю (в ней скорее сказывается традиция V в. до н. э.) прекрасная статуя Афины — один из немногих бронзовых подлинников IV в. до н. э., найденный в 1959 году в Пирее.

Особое место в наследии IV в. до н. э. занимают две великолепные бронзовые статуи. Одна из них — статуя юноши, найденная близ Марафона, сочетает массивные пропорции статуй Скопаса со сдержанной выразительностью и мягкостью движений статуй праксителевского круга. Это работа яркой творческой индивидуальности, имя которой осталось нам неизвестным. Статуя дает яркое представление о том неповторимом сочетании четкости конструкций со свободной гибкостью движений тела, которое вместе с мягко мерцающей фактурой поверхности составляют отличительную черту греческих бронзовых оригиналов того времени. Если в светлой задумчивости самого лица юноши и в сдержанной поэтичности поворота его головы ощущается влияние Праксителя, то в другой статуе — «Эфеб» из Антикиферы — в сдержанной энергии пластики, относительной массивности самих телесных пропорций, в скрытой патетичности взгляда юноши мы более непосредственно воспринимаем влияние традиций Скопаса.

В произведениях Скопаса и Праксителя нашли свое наиболее полное разрешение задачи, стоявшие перед искусством первой половины и середины IV в. до н. э. Их творчество было преемственно связано с принципами искусства зрелой классики. В художественной культуре второй половины века, и особенно в последней его трети, связь с традициями классики становится менее непосредственной и частично утрачивается. В этот период усиливается та идеализирующая линия в искусстве, которая в начале IV в. до н. э. давала себя знать в творчестве Кефисодота. Одновременно через переосмысление опыта Скопаса и отчасти Праксителя идет процесс формирования нового, соответствующего изменившимся условиям жизни типа реалистического искусства, представляющего собой принципиально иную ступень развития гуманистической и реалистической основы античного искусства.

Наиболее последовательно искусство идеализирующего направления раскрывается в творчестве афинянина Лeoxapa, младшего современника Скопаса, ставшего одним из придворных художников Александра Македонского. Именно он наиболее полно удовлетворял возникшую потребность в репрезентативном искусстве. Так, он создал серию хрисоэлефантинных статуй царей македонских династий для Филиппейона. Представление о стиле произведений Леохара, посвященных восхвалению македонской монархии, дает нам римская копия с героизованной обнаженной фигуры Александра Македонского.

Наиболее полно художественная программа Леохара раскрывается в знаменитой статуе Аполлона Бель-ведерского1. Статую Леохара отличает сочетание идеальности форм тела со стремлением к парадной импозантности образа. В фигуре появляется тот момент нарочито выбранного эффектного «аттитюда», который отсутствовал в естественно непринужденных в своей свободной героической силе образах зрелой классики. Также чужды традициям классики нарочитая пышность прически и надменный поворот головы. Подобная прическа применялась и раньше при изображениях Аполлона Кифареда или Аполлона Мусагета, то есть играющего на лире, одетого в жреческую хламиду или предводительствующего хором муз. В изображениях же обнаженного Аполлона-героя такая прическа была бы маловероятна.

Мастером, эстетически выразившим наиболее глубинные потребности культуры своего времени, был Лисипп. Реалистические основы творчества Лисиппа существенно отличаются от художественных принципов возвышенного гуманизма высокой классики. Ряд существенных различий отделяет мастера и от творчества непосредственных его предшественников — Скопаса и Праксителя, опыт которых он, однако, широко освоил и переработал. Великий мастер переходного периода, Лисипп завершил тенденции, заложенные в поздней классике, и открыл принципы собственно реалистических вариантов в искусстве эллинизма.

В своем творчестве Лисипп решал задачу раскрытия внутреннего мира человеческих переживаний и их некоторой индивидуализации. Лисипп перестает рассматривать создание образа совершенного прекрасного человека как основную задачу искусства. Как большой художник он чувствовал, что изменившиеся условия жизни общества лишили этот идеал той реальной почвы, которой он обладал в VI—V вв. до н. э. Поэтому Лисиппа начинают интересовать особенности возраста человека.

Отход от идеализации образа человека классики, пробуждение интереса к его более дифференцированной передаче, к постижению разнообразия человеческих характеров стали типичными для того времени. Так, позднее философ и естествоиспытатель Теофраст анализировал человеческие типы в своей книге «Характеры». Конечно, и Теофраст, и в особенности Лисипп еще далеки от того понимания личности, при котором именно в индивидуальной неповторимости склада характера раскрывается эстетически и психологически социально значительное и интересное в жизни людей. И все же его типически обобщенные образы отличаются по сравнению с классикой большим психологическим разнообразием. В них более чувствуется интерес к характерно выразительному, чем к идеально гармоническому и совершенному. Не случайно, как свидетельствует Плиний, Лисипп говорил, что древние изображали людей такими, какими они были на самом деле, а он изображал их такими, какими они нам представляются.

Стремление Лисиппа к расширению традиционных жанровых рамок скульптуры шло разными путями. Лисипп относился к той редкой категории мастеров

1 Бронзовый оригинал статуи не сохранился, дошла мраморная копия римского времени очень высокого качества. Найденная в эпоху Возрождения, она украшала ватиканский Бельведер, чему и обязана своим названием.

142

сложных переходных эпох, в творчестве которых переплетаются разные и, казалось бы, чуждые друг другу тенденции. Так, наряду с работами, проникнутыми более непосредственно жизненным восприятием человека, Лисипп выступает и как создатель парадных монументальных статуй, предназначенных для украшения больших площадей. В древности славилась не дошедшая до нас двадцатиметровая бронзовая статуя Зевса, предвосхищающая появление в эпоху эллинизма несоразмерных масштабу человека колоссальных скульптур (Колосс Родосский). Эстетическое стремление той эпохи к сверхъестественной грандиозности и мощи образов, обычно чуждое классике, ценящей во всем меру, получило возможность своего осуществления и в связи с ростом инженерных и математических знаний. В этом отношении характерно замечание Плиния, отметившего, что в статуе Зевса Лисиппа «вызывает удивление то, что, как передают, рукой его можно привести в движение, а никакая буря его потрясти не может: таков расчет его равновесия»1.

Лисиппом созданы многофигурные монументальные композиции. Такова знаменитая группа «Александр в битве при Гранике», состоящая из двадцати пяти конных фигур. Весьма вероятно, что эта композиция трактовала современную тему уже не в мифологизированном плане, как это в свое время делал Эсхил в трагедии «Персы», а как некое идеализированное и героизированное, но вполне реальное событие. Некоторые представления о возможном характере этой композиции дает относящийся к рубежу IV—III вв. до н. э. так называемый «Саркофаг Александра». На полихромном рельефе в полной бурного движения и энергии композиции изображена сцена охоты, в которой участвует сидящий на вздыбленном коне Александр Македонский.

Вместе с тем Лисипп обращался и к созданию камерных по размеру статуэток, являющихся предметом частного эстетического потребления и не представляющих собой общественного достояния. Такой была любимая Александром Македонским настольная статуэтка сидящего Геракла.

Однако самой ценной стороной творчества Лисиппа являются именно те его работы, в которых сказывается новое понимание образа человека. Наиболее полно оно раскрылось в бронзовой статуе Апоксиомена, дошедшей до нас в достаточно достоверной римской мраморной копии. Юноша изображен в тот момент, когда он счищает с себя скребком песок, приставший к телу во время борьбы. В статуе угадывается оттенок нервной усталости, охватившей атлета после пережитого им напряжения. Такая трактовка образа решительно порывает с традициями искусства высокой классики. Ценой некоторой утраты возвышенной героики образа Лисипп получает возможность передать более непосредственное впечатление об эмоциональном состоянии своего героя.

Мастер, однако, не отказывается от создания обобщенного образа, лицо Апоксиомена не является портретным изображением. Вообще индивидуализация в современном смысле этого слова еще отсутствует. Но как бы то ни было, Лисиппа интересуют не внутренний покой и устойчивое равновесие, не кульминация героического усилия, а сложные оттенки переходного состояния и настроения. Это обусловливает и сложность ритма статуи. Свободно развернутая в пространстве фигура юноши как бы пронизана зыбким изменчивым движением. В еще большей мере, чем Скопас, Лисипп сочетает различные точки зрения на скульптуру для того, чтобы передать все смены переходных движений и состояний своего героя. Ракурсы и повороты раскрывают все новые выразительные оттенки движения. В отличие от зрелой архаики и высокой классики, где господствует всегда некая главная точка зрения, в Апоксиомене каждая из них важна и вносит нечто существенно новое в восприятие целого. При этом ни одна из точек зрения не отличается устойчивостью, композиционной замкнутостью, а как бы постепенно перетекает в другую.

При точке зрения в анфас выдвинутые вперед руки не только активно вовлекают в жизнь художественного образа пространственную среду между статуей и зрителем, но одновременно как бы направляют зрителя в обход фигуры. Слева Апоксиомен кажется более спокойным и устойчивым. Однако полуповорот торса переводит зрителя к точке зрения со спины с ее напряженной беспокойной игрой света и тени. Поскольку общий характер движения в этой наклоненной вперед спине «читается» несколько неопределенно и неясно, зритель, завершая обход, переходит к точке зрения справа. Отсюда внезапно обнаруживается сутулость спины, прогиб протянутой руки, создающие впечатление нервно вялой усталости. Осмотр статуи можно было начать с любой точки зрения и даже в обратной последовательности, но все равно недостаточность характеристики образа в одной точке зрения, изменение его эмоционального состояния при переходе зрителя с одного места на другое делают возможным исчерпание образа лишь через сложное единство сменяющихся оттенков восприятия. Обращенность к окружающей среде, жизнь в пространстве лисипповской скульптуры обусловлены не только потребностью передать более сложные, переходящие друг в друга мотивы движения, выражающие более дифференцированные и усложненные состояния духа или характер действий героя. Она является пластической формой выражения иной концепции места человека в мире. Человек более не утверждает своего героического господства над миром, не обладает устойчиво постоянной сложившейся сущностью. Он подвижен, изменчив. Художник не стремится сосредоточить внимание зрителя на самой фигуре, отделяя ее от окружающего мира, концентрируя в самом теле всю его внутреннюю энергию. Полный напряжения дискобол Мирона более замкнут в себе, более монументально устойчив, чем, казалось бы, почти спокойно стоящий Апоксиомен.

Лисипповский образ разомкнут, человек живет в окружающем его пространстве, взаимосвязан с ним, он представляется пластически выделенной частью большого мира. Раскрытие менее героически ясного, но более сложного понимания места человека в мире становится эстетической потребностью времени. Поэтому и световая среда, обволакивающая статую,

1 Плиний. Об искусстве, XXXIV, 40, с. 21.

143

становится из эстетически нейтральной средой активной. Мерцают и скользят трепещущие свет и тени по телу Апоксиомена, лучатся затененные глаза сквозь вибрирующую атмосферу, как бы мягко окутывающую его лицо.

Апоксиомену близка статуя сидящего Гермеса (возможно, работа ученика Лисиппа), дошедшая в римской копии. Он дает образ вестника богов стройным бегуном, на миг устало присевшим и готовым вновь устремиться вдаль. При этом подчеркиваются не всеобщность, а своеобразие фигуры поджарого бегуна Гермеса или тяжеловесная мощь Геракла («Отдыхающий Геракл», дошедший в римской копии).

Особое место занимает творчество Лисиппа и в истории портрета. Собственно говоря, в передаче внешнего физического сходства Лисипп, насколько мы можем судить, не пошел особенно далеко. Однако он уже ставил перед собой задачу раскрытия значительности духовного мира портретируемого человека, так сказать, общей направленности личного душевного пафоса изображенного. Герои его портретов — люди, занявшие важное место в жизни эллинов. Для Лисиппа личность все еще эстетически ценна не своей индивидуальной неповторимостью. Она ценна лишь в той мере, в какой своей деятельностью внесла нечто значительное, вызывающее уважение окружающих. В этом смысле Лисипп еще близок к высокой классике. Однако, не создавая портретов-индивидуальностей, Лисипп в своей знаменитой серии семи мудрецов уже не изображает доблестных мужей — граждан или прекрасных атлетов вообще. Он стремится передать, пусть в самой общей форме, характер и духовную жизнь своего героя. Так, в образе мудреца Биаса (до нас дошла реплика, восходящая к прототипу Лисиппа) скульптор передает состояние погруженности в глубокую, сосредоточенную думу. Чуть склоненное лицо, почти сумрачный, погруженный в себя взгляд, волевой энергичный рот, сдержанно напряженная игра света и тени, крепкая и широкая моделировка объемов головы — все способствует созданию впечатления интеллектуальной силы и глубокой думы. В связанном с кругом Лисиппа портрете Эврипида в горькой складке рта, в печальном взгляде затененных глаз, в прядях волос, свисающих над усталым лицом, воплощен образ трагика именно таким, каким его мог себе представить читатель трагедии.

Уже упоминалось, что в какой-то мере портреты Лисиппа существуют параллельно с «Характерами» Теофраста. Однако портреты Лисиппа свободны от той холодной и отвлеченной рационалистичности, которая присуща несколько искусственно сконструированным характерам Теофраста. Его типы лизоблюда, хвастуна, скупца и так далее — это скорее социальные маски — перечень нарочитых примет представителей разных социальных групп населения, нежели целостные живые характеры.

В портретах Лисиппа еще не утрачены до конца та целостность и органичность художественной жизни образа, которые были свойственны универсально обобщенным образным воплощениям человека высокой классики. Тем самым его портреты как бы перекидывают мост к целостным и личностно характерным реалистическим портретам последующих эпох.

Лисипп неоднократно обращался к портрету Александра Македонского. Создавая статуарный портрет монарха, он изобразил его в традиционном облике обнаженного атлета-героя. Этот мотив, естественный в V в. до н. э., во времена Лисиппа приобретал оттенок известной идеализации. Судя по маленькой бронзовой реплике греческой работы, эта статуя предвосхищала тип эллинистических парадных портретов. Гораздо полнее мастерство Лисиппа раскрылось в той портретной голове Александра, которая дошла до нас в великолепной мраморной реплике раннего эллинизма. Страстный патетический порыв запрокинутой головы, напряженная игра света и тени — свидетельство тесной связи Лисиппа с творческими традициями Скопаса. Однако в отличие от Скопаса Лисипп стремится к более сложному раскрытию духовной жизни героя. Он не только конкретнее, дифференцированнее передает порыв чувств, охвативший Александра, но одновременно и сильнее акцентирует патетический характер мотива движения. Здесь как бы содержится путь, ведущий к группе позднейших эллинистических портретов, поражающих интенсивностью своего психологизма («Демосфен» Полиевкта), и путь, ведущий к той страстной героической патетике, которая получит свое развитие в ряде прекрасных ансамблей монументального эллинистического искусства (Пергам).

Лисипп не ставит перед собой задачи точно воспроизвести внешние черты облика Александра. Но вместе с тем он стремится выразить в предельно обобщенной форме трагическую противоречивость натуры Александра, о которой писали современники. Волевой порыв стремительно запрокинутой головы сочетается со страдальчески полураскрытым ртом, скорбными морщинами лба и исполненными печали затененными глазами. Стремительно взметнувшаяся над лбом грива волос прядями стекает по вискам, акцентируя внимание на скорбном взгляде. Контраст противоборствующих страстей, внутренняя борьба властного порыва и трагической смятенности впервые находят свое воплощение в искусстве. Момент непосредственного эмоционального, личного сопереживания зрителя герою, зародившийся в творчестве Скопаса, переходит здесь на следующую ступень своего развития.

В последней трети века не было создано портретов, равных по полноте художественного воплощения образа лисипповскому Александру. Однако ряд работ дает нам возможность уловить тенденции дальнейшей эволюции портрета. Бронзовая голова кулачного бойца (возможно, работа Лисистрата, брата и ученика Лисиппа) представляет собой новый этап развития той линии в истории портрета IV в. до н. э.. которая акцентирует передачу физического сходства. С почти жесткой точностью передает мастер грубость физической силы, примитивность духовного мира угрюмого уже немолодого бородатого кулачного бойца. Нависший низкий лоб, маленькие глаза неповторимо конкретны, перед нами не образ прекрасного атлета, а конкретный портрет — характеристика кулачного бойца, в котором показаны и возрастные и специфически профессиональные черты (сплющенный нос и так далее). Следовательно, уродливая характерность, коль скоро она существует в жизни, становится объектом художественного наблюдения и эстетического

144

обобщения. Этим кулачный боец принципиально отличен от обобщенной неидеальности силенов и сатиров V в. до н. э. Сама возможность появления такого подхода к решению художественной задачи указывала на исчерпанность классического понимания искусства как воплощения универсальных свойств и качеств человека, как утверждение его целостности.

ЖИВОПИСЬ

Живопись занимает в художественной культуре поздней классики более значительное место, чем в предшествующий период. Живописцы продолжают постепенно овладевать специфическими возможностями ее художественного языка. Правда, в конце V и начале IV в. до н. э. художники еще следовали традициям зрелой классики, сосредоточивая свое внимание на задаче наиболее совершенной моделировки человеческой фигуры. Так, художники сикионской школы разрабатывали вслед за Поликлетом пропорциональную основу построения идеально прекрасной человеческой фигуры. Основателем сикионской школы почитали Эвпомпа. Его картина «Атлет-победитель с пальмовой ветвью» считалась типичной для школы и служила, подобно поликлетовскому «Дорифору», образцом для картин этого типа. Его ученик Памфил был знаменит картинами, выполненными в технике энкаустики: «Одиссей на плоту», «Битва у Флиунта» и «Семейный портрет», — что говорит о новых чертах в живописи. Не только как практик, но и теоретик школы Памфил написал не дошедший до нас трактат о мастерстве живописи, где, судя по отзывам древних, он обосновывал принцип построения идеальной фигуры, методы использования света и тени для ее моделировки. Возможно предположить, что именно от Памфила идет одно из начал идеализирующего направления в искусстве поздней классики.

В середине IV в. до н. э. складывается более жанроворазвлекательное искусство Павсия («Мальчики», «Цветы» и так далее), работавшего в технике энкаустики. Во второй же четверти века в Фивах сформировалась живописная школа, художественные искания которой были, видимо, во многом созвучны творчеству Скопаса. Судя по всему, черты патетического драматизма, стремление взволновать, потрясти зрителя были присущи крупнейшему представителю школы Аристиду Старшему. Особенно славилась его картина, изображающая на фоне битвы умирающую мать, к груди которой тянется младенец (этот мотив оказался весьма перспективным. Так, в XIX веке с ним перекликается соответствующая группа в картине «Резня на Хиосе» Эжена Делакруа).