87

Глава II

ИСКУССТВО РАННЕЙ И ЗРЕЛОЙ КЛАССИКИ

Ранняя и зрелая классика — V в. до н. э. — является эпохой наивысшего расцвета искусства греческого полиса. Большое значение для перехода культуры полиса к высшей стадии своей эволюции имели победа афинской рабовладельческой демократии и исход греко-персидских войн. Это обострило в эллинах сознание жизненной силы и могущества своего строя, его превосходства по сравнению с «непобедимой» азиатской деспотией. Интенсивный расцвет экономической, социальной, культурной жизни полисов, наступивший после перелома в ходе многолетней борьбы с персами, сыграл свою роль в формировании классического этапа в истории греческой культуры.

Не следует, конечно, идеализировать героику борьбы эллинов против персов. Это был сложный исторический процесс, сопровождавшийся внутригреческими спорами за гегемонию, за руководящую роль в этой борьбе и отпадением иных полисов от общего дела. Но не это, а первая победа над персами, одержанная афинянами при Марафоне (490 г. до н. э.), подвиг самопожертвования трехсот спартиотов у Фермопильского ущелья, героическое решение афинян покинуть на кораблях город, дабы не покориться персидскому царю Ксерксу, славная морская победа под Саламином и, наконец, победа объединенных сил греков при Платеях (479 г. до н. э.) определяют характер этой поистине народной борьбы союза небольших греческих городов-государств с могущественным, дотоле непобедимым противником.

И все же война с персами, так же, как и имевшая огромное значение для западных греков победа над карфагенянами в битве при Гимере в Сицилии (480 г. до н. э.), лишь ускорила переход к классике, может быть, усилила своеобразную героически-гражданственную тональность ее искусства. Главные силы, определившие переход к классике, лежали во внутренних тенденциях развития самих полисов. Поэтому уже в величавых храмах последней четверти VI в. до н. э., в раннем краснофигурном стиле вазописи конца VI в. до н. э., в скульптуре и живописи самого конца VI — начала V в. до н. э., то есть до победы под Саламином и при Платеях, стали проявляться первые ростки нового стилевого этапа в истории искусства греческого полиса. Перед рассмотрением искусства классики естественно мысленно обратиться к итогам эволюции художественной культуры архаики, попытаться, опираясь на ее достижения, ответить на вопрос о соотношении ценностей, созданных искусством обеих эпох, на меру их вклада в неравномерно-противоречивый процесс эстетического познания человеком мира, развития его способности образно-правдиво отобразить и оценить действительность.

Неповторимая ценность завоеваний архаики в области круглой пластики состояла не только в сочетании монументальной обобщенности и непосредственной жизненности пластической формы. Целостность этих двух сторон образа человека в наивысшей степени была выражена именно в классике. Само по себе сочетание орнаментального и пластического начал в скульптурной форме архаики чарует, однако наслаждение особенно глубокой и сложной при всей ее внешней простоте гармонией классики носит более эстетически существенный характер. Вместе с тем в архаике есть одно качество, которое действует на нас с особой интенсивностью, быть может, потому, что оно выражено еще жестко прямолинейно.

Греческая полисная художественная культура в целом является одним из тех ранних этапов истории культуры, когда образ человека впервые получает огромное, так сказать, «центростремительное» значение. В этой культуре человек (или бог, воплощенный в человеческой телесности) выступает как кульминационная ценность мира. Он представляется прекраснейшей, довлеющей над хаосом пластической целостностью, потому-то и его образ приобретает особо конденсированный характер, а внимание зрителя концентрируется на кристаллической завершенности пластического образа человека.

В философской лирике, позже в трагедии проблема двойственности человека, зависящего от богов, рока, но свободно, по законам человеческой совести и разума избирающего свой путь, находила конечные выводы в своей целостности, проводя человека подчас через мучительные перипетии к очищению — катарсису. В статуарной пластике зрелой архаики это особое, одновременно довлеющее себе и господствующее над ближайшей средой видение человека давалось прямо и целостно (кстати, тело куроса могло быть и телом бога, героя, и телом атлета-победителя, и свершившего свой жизненный путь человека). Так, героический

88

трагизм античной драмы и героический оптимизм статуарной пластики контрастно дополняли друг друга. Не теряя своей универсальности, обретенной уже в архаике, образ человека в эпоху классики решительно выигрывал в пластической жизненности (достаточно сравнить курос с острова Мелос с «Посейдоном» или «Богиню с зайцем» с «Никой» Пеония). Человек в статуях либо действует («Дискобол» Мирона), либо завершает свое действие («Бегунья»), либо воплощает в своем образе способность и готовность к героическому действию («Дорифор» Поликлета). В любом случае статуя перестает быть изображением стоящей или шагнувшей и остановившейся фигуры. Естественно, отдельные статуи, обретя способность к действию, открывают в статуарной пластике классики и путь к еще более реальному изображению объединенной общим действием группы. Это вводит понятие конфликтной ситуации, разрешаемой в гармонически целостной композиции. Чтобы оценить этот огромный принципиальный шаг вперед, проделанный классикой, достаточно сравнить статуи «Клеобиса и Битона» Полимеда Аргосского с «Тираноубийцами» Крития и Несиота, «Афину и Марсия» Мирона со статуэткой геометрического стиля "Герой и кентавр".

Завоевания классики, ее большая зрелость по сравнению с архаикой бесспорньь/Вместе с тем, хотя классика не только сохраняет, но гуманизирует идею господства человека над окружающим миром, само чувство противостояния миру, того грандиозного волевого усилия, с которым был сформирован архаический образ, здесь несколько растворено в менее «примитивном», но и менее обнаженном в своей интенсивности чувстве жизни — действии. Как бы то ни было, но эта эстетическая потеря была «перекрыта» в классике большим жизненным богатством содержания образов, а главное, достижением того равновесия обобщенно универсального и как бы непосредственно жизненного, возвышенного и естественного начал при воплощении самых общих свойств бытия человека. В дальнейшем античное искусство уже никогда не подымалось до таких высот.

Гармонически контрастное содружество искусств, величавый их синтез — зодчества, изобразительных искусств, драмы и художественных ремесел на основе утверждения величия и этико-эстетической ценности образа человека получили в V в. до н. э. необычайно высокое выражение. Принцип органической связи личной и общественной сторон жизни, с особой силой выраженный в мировоззрении той эпохи, нашел свое совершенное выражение в искусстве полиса поры его наивысшего расцвета.

В эпоху классики происходит своеобразное слияние органической, как бы живой непосредственности творчества с ясной осознанностью общих стилевых принципов, четкой художественной целостности. При обращении к памятникам искусства классики поражает соразмерность, гармоническая целостность искусства, единство его художественного языка. Не случайно в эту эпоху разум эллинов ищет и формулирует закономерности, лежащие в основе создания правильного — прекрасного здания, статуи, драмы, песни. Понятие канона (меры), анализ эуритмии, симметрии как соразмерности и ясной построенности целого особенно глубоко разрабатываются именно в это время. И это не отвлеченные от живой практики философско-эстетические конструкции, не свод ремесленных рецептов жестких догм, сковывающих творчество, — это стремление уразуметь, познать меру, лежащую в основе живого творческого процесса, понять внутреннюю логику живого единства искусства своего времени. Поэтому об этих понятиях рассуждали не только философы, но и сами мастера искусства — живописцы, зодчие, ваятели (трактат Поликлета о каноне).

Вместе с тем в ходе исторического развития раннее античное рабовладение и выражающая его полисная форма устройства общества достигли своей кульминации, и наступил неизбежный этап кризиса и самого строя и его культуры. Эпоха классики оказывалась на завершающей своей стадии, временем первых проявлений кризиса тех мировоззренческих, жизненно-бытовых и собственно эстетических основ, на которых зиждилась великая целостность ее искусства. Очень скоро в недрах художественной культуры зрелой классики (последние десятилетия V в. до н. э.), казалось, достигшей своего совершенства и художественной устойчивости системы проявились первые признаки кризиса. Эпоха поздней классики является временем обнажения противоречий полисной культуры и ее искусства, поисков новых решений как в рамках этой культуры, так и в попытках выхода за ее пределы.

Анализу своеобразия вклада в мировую культуру каждого из этапов эволюции классического искусства — от его зарождения до завершения в последней четверти IV в. до н. э. — посвящены следующие главы данного труда.

АРХИТЕКТУРА

Особое значение в становлении зодчества ранней и зрелой классики имела группа храмов, сооруженных в течение V в. до н. э. в Агридженто. Могучие пропорции храмов, свободная группировка их объемов создают архитектурный ансамбль необычайной красоты. Большинство храмов было расположено на гребне длинного невысокого холма, четко вырисовываясь на фоне неба. Самый крупный из них, грандиозный храм Зевса с его огромными теламонами, или атлантами, дополнявшими колоннаду, был расположен на склоне, почти у подножия холма и как бы поддерживал своей мощной конструкцией храмы, вознесенные на гребень. Уже в расположении храмов Агридженто на холме выражается особое чувство связи храма с окружающей природой, с пейзажем, столь характерное для ряда раннеклассовых культур. У греков эта связь, носящая характер созвучия и контраста одновременно, осуществлялась с особо точным пониманием задачи. Хотя в период ранней классики (особенно в Сицилии) и продолжали сооружаться храмы, связанные с традицией архаики (например, растянутый в пропорциях и чрезмерно грузный храм «Е» в Селинунте), постепенно утверждает себя величаво гармоническая система архитектурных пропорций.

Храм Геры II в Пестуме был построен между 475 и 460 гг. до н. э. Мастер стремился подчеркнуть в нем ощущение спокойной мощи. Невысокий стереобат

89

поддерживает мощное напряжение колонн. Их резко выраженный энтазис усиливает ощущение той энергии, с которой они поддерживают чрезмерно тяжелое по сравнению с высотой колонны перекрытие. Именно наличие энтазиса, как бы передающего напряжение мышц колонн, восстанавливая их равновесие, создает строгую, но безукоризненную гармоничность целого. Этому же служит и большая, чем обычно, частота каннелюр, усиливающая вертикальную устремленность колоннады.

Любопытно, что издали на фоне большой равнины, окаймленной далекой грядой гор, грандиозность храма не ощущается. Но с ближней точки зрения колонны, соотнесенные к масштабам человека, кажутся особенно мощными. Напряженная игра света и тени от далеко выступающих абак (верхних частей капители), от энергичной моделировки деталей перекрытия усиливает это впечатление. В целом постепенное нарастание ощущения величия храма по мере приближения к нему создает строго и точно рассчитанный эффект. Следует учесть, что храм Геры II воздвигался в зоне святилищ, где уже стояли другие храмы, в частности архаический храм, также посвященный Гере. Храм был воздвигнут рядом с так называемой Базиликой, и вместе они образовывали мощный пластический узел ансамбля, противостоящего шири окружающего его равнинного пейзажа. Единство храмов обеспечивалось уже единством ордера, однако они не сливались в единую массу, а как бы дополняли друг друга. Более низкой и более компактной Базилике (соотношение колонн 9:18) противостоит высокий и удлиненный в своих пропорциях (соотношение колонн 6:14) храм Геры II1. Сознательное стремление мастера классики к более свободному равновесию, избежанию повтора — зеркальности уже достаточно явственно сказывается в решении строителя храма при выборе местоположения. В данном случае он отталкивался от уже существующего ансамбля, и это несколько ограничивало планировочные возможности зодчего.

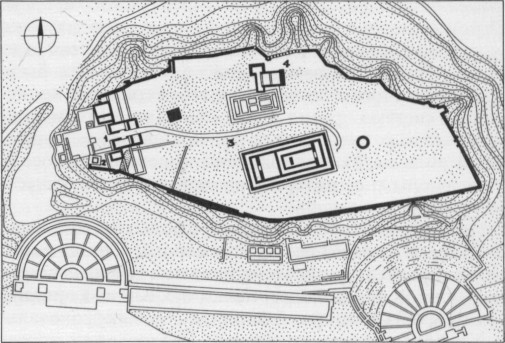

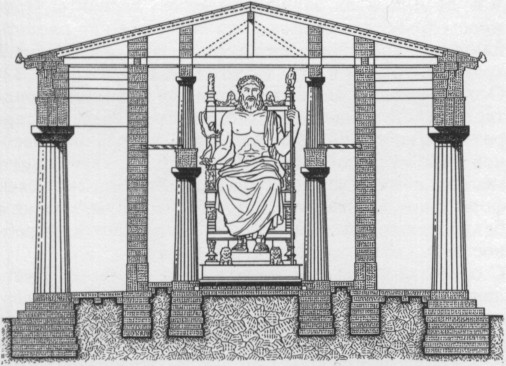

Сложные задачи введения храма в постепенно формирующийся архитектурный ансамбль возникли и у Либона, строителя храма Зевса в Олимпии (между 468 и 456 гг. до н. э.). Следует подчеркнуть, что этот храм представлял собой одно из совершеннейших творений ордерной архитектуры V в. до н. э. Его отличали ясная гармония пропорций (соотношение колонн 6:13), точно найденная мера высоты колонн и груза антаблемента, безукоризненная четкость и чистота форм и силуэтов. Храм был воздвигнут из очень твердого ракушечника, что давало возможность добиться почти чеканной точности исполнения деталей; праздничная раскраска, изобилие скульптур придавали ему особую торжественность и величие.

Храм занимал господствующее положение в расположенном на равнине святилище Зевса в Олимпии — месте проведения всеэллинских Олимпийских игр. Большой стадион, низко распластанный по земле, стоящий в стороне от храма и совершенно иной по своему архитектурному типу, не мог способствовать достижению контрастного эффекта сопоставления двух типологически близких зданий. Видимо, пространственнопластический эффект в этом ансамбле строился на решительном господстве величавого храма над сложным конгломератом целого. Отсюда в отличие от Пестума особо высокая субструкция и стереобат, которые, дополнительно выделяя храм, обеспечивали его господствующее положение в ансамбле.

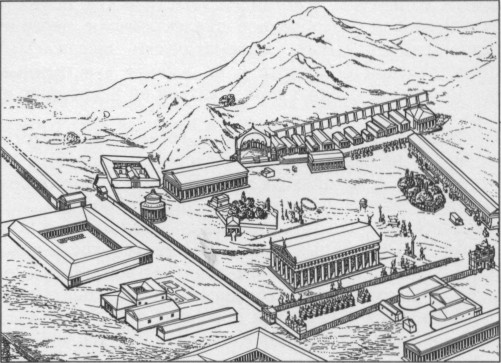

Святилище в Олимпии. Реконструкция

Храм Зевса в Олимпии знаменовал собой переход от ранней к высокой классике. Именно в этот период развития зодчества наступает и время утверждения наиболее органических форм синтеза архитектуры и монументального изобразительного искусства, достижения глубокого образного созвучия ваяния и зодчества. В период классики мастера скульптуры не только в совершенстве овладевают задачей введения скульптур в предназначенные им архитектурной конструкцией зоны, не только находят наиболее совершенные масштабы фигур, композиционные решения, соответствующие этой задаче. Полностью выявляя специфические возможности своего языка, скульптура участвует в создании ясной сочлененности целостного синтеза, не растворяясь в архитектурном декоре. Основой синтеза в классике являлась достигшая своего высокого гармонического совершенства храмовая архитектура. Интенсивное развитие ее форм, системы пропорции, масштабов были обусловлены углублением понимания эстетической природы зодчества и в особенности овладением пластическими возможностями ее художественного языка.

Стремление греков к выявлению в архитектуре и в скульптуре неких общих законов пропорции и гармонии, стремление к разумной красоте и ясности пронизывали все их художественное мышление, начиная со зрелой архаики и кончая эпохой классики. Своеобразная математизация, желание понять при этом именно образные — художественно гармоничные, а не сухо рациональные основы архитектуры находят свое особенно ясное выражение в рассуждениях о зодчестве (но и не только о нем) мыслителей древности. Поскольку преимущественно на опыте классического зодчества и всей классической стилевой системы с ее

1 Кстати, следует заметить, что обращение к еще более стройным пропорциям колонн привело бы, учитывая низкие, с резко подчеркнутым эхином колонны Базилики, к переходу от контрастного равновесия к простому несовпадению масштабов двух зданий.

90

ясным единством всех видов пластических искусств складывалось своеобразное диалектическое переплетение рациональных, математически выражаемых представлений о красоте с их живым чувственным воплощением, следует остановиться на некоторых из этих понятий.

Пропорция, порядок и ритм в греческом искусстве являются не заданной извне системой числовых соотношений, а находимых каждый раз в процессе создания произведения искусства соразмерностью, гармоничностью, осмысленностью, лежащих в основе бытия, и выраженных в разумной деятельности человека. В этих и подобных им понятиях воплощены несколько умозрительно, точнее сказать созерцательно, представления о глубоких образных этико-эстетических свойствах тех законов Космоса и Разума, которые содержались и в структуре греческого храма и любого материально-пластического создания творящей деятельности человеческого духа.

Таков, например, термин «эуритмия».. Первоначальное понятие эуритмии было разработано риторами и связано с речью, ее метрической и более сложной ритмической последовательностью развития. В архитектуре эуритмия, как говорил Витрувий1, есть «особое качество живого, зрительного восприятия». Глаз ценит эуритмию в архитектурном произведении при его последовательном рассмотрении во времени и пространстве подобно тому, как ухо оценивает чередующуюся мерность, численность художественно организованной прозаической речи древних писателей и ораторов. Кроме того, Витрувий связывает с эуритмией и так называемый комодус аспектус, то есть удобно построенный, гармонически приятный аспект, зримость целостной архитектурной картины. Витрувий в данном случае подчеркивает зрительно-эмоциональную сторону художественного восприятия образа. Здесь понятие эуритмии близко античному понятию симметрии, то есть соразмерности. Заметим, что понятие симметрии в обычном смысле слова как симметрическое зеркальное повторение правой и левой стороны чего-то с точки зрения грека является лишь частным, наиболее примитивным видом симметрии. Такой элементарный вид симметрии являлся господствующим в монументально-декоративном искусстве только в эпоху архаики. Его отзвуком и является зеркальносимметрическое расположение фигур, сражающихся направо и налево от центральной оси на западном фронтоне храма Афины Афайи на острове Эгина.

В изобразительном искусстве понятие эуритмии близко совпадает с нашим понятием ритма. В отличие от сферы чисто пластически созерцаемой симметрии она построена на развивающемся во времени и пространстве упорядоченном слуховом или зрительном восприятии образа.

Поскольку для грека понятие симметрии определяет не зеркальное повторение чего-то, а именно мерность соотношения друг к другу чисел или зримых форм, то наличие симметрии (буквальный перевод этого термина означает «сомерность») определяется присутствием кратных отношений частей. Симметричны меры или предметы, кратно относящиеся друг к другу, а не просто повторяющие друг друга. Так, Аристотель объясняет, что симметричны не только цифры 1 и 2, 2 и 4, но и мера 24 и 16. Она симметрична, ибо оба числа равно имеют 8 как наибольший общий модуль: трижды повторенный в одной цифре и дважды повторенный в другой.

Но симметрия является не только определенной, геометрически или математически выраженной системой гармонических соотношений форм и явлений. Симметрия в более широком смысле выражает принцип разумности, гармоничности в противовес неопределенности и хаосу. Здесь подчеркивается уже не столько количественная числовая сторона симметрии, сколько ее глубинные качественные свойства. Поэтому Платон и говорил: «Мера и симметрия везде, и она есть добродетель и красота». И, действительно, в каком-то смысле для древнего грека мерность, симметрия, эуритмия — это воплощение неких общих принципов. В несколько перевернутом виде эта идея содержится и в натурфилософии пифагорейцев. Как мы знаем, для них сама природа как обретший организованность космос есть не что иное, как мимезис, то есть подражание гармоническим числовым системам, предпосылаемым нашему материальному миру. В свою очередь само искусство в какой-то мере — мимезис природы, то есть подражание природе не только в смысле имитации ее видимой оболочки, ее частных явлений, но в смысле раскрытия ее гармонической построенности. В статуе мы, конечно, узнаем человека: юношу, старца, женщину. Однако статуя является мимезисом и в том смысле, что она, следуя природе, выражает скрытую в ней гармонию мерных числовых соотношений, выражает как бы присущие природе или космосу такие качества, как разумность, прекрасная построенность и так далее.

Поэтому статуя не только воспроизводит видимую оболочку образа человека, но и воплощенные в нем как в высшем продукте природы разумную мерность, гармоничность, красоту и стройность мира. Архитектура выражает этот же принцип, отвлекаясь от строения человеческого тела, исходя из «телесной» природы здания и из его конструкции.

Конечно, исходная посылка пифагорейцев идеалистична (хотя не в той мере и форме, какая свойственна философскому идеализму нового времени. Исходная идея здесь чувственна и неотделима от ее материальной ипостаси). Но само стремление передать в искусстве типические закономерности чувственно созерцаемого мира, пластически раскрыть гармонически разумное начало, присущее человеческому коллективу (или долженствующее в нем присутствовать), безусловно, является эстетически эффективным и в своей основе глубоко реалистическим.

Действительно, если мир для зарождающегося античного идеализма — отражение идей или предшествующей ему гармонии, то для античных материалистов материальный мир вечен. Однако и в таком случае он выражается в своей космической сущности наиболее совершенной мерой через гармонию, соразмерность, симметрию и так далее. Высшим воплощением этих качеств и явились человек, его тело, дух, созданный

1 Витрувий был теоретиком зодчества римского времени, однако в вопросах пропорций в ордерной архитектуре он явно опирался на опыт греков.

91

человекмо город-государство, образно раскрываемые в храме, скульптуре, драме, поэзии, а также в музыке. Сами художники могли в большей или меньшей мере верить в буквальную истину мифов, в космогонические теории гесиодовского или фалесовского типа. Но они обращались к реальному миру как к материальной цельности космоса, к человеку и к делу его рук и разума как к высшему, чувственно зримому воплощению бытия. При этом они были убеждены, что найденные принципы меры, симметрии и были мимезисом главного в бытии. Сообразно с этим создавались творения, раскрывающие разум, меру, симметрию, заложенные в природе мира, а следовательно, и зданий (как части мира, обработанные человеком, как нового предмета, введенного в мир). Вместе с тем такое творение раскрывало зримо способность человека подчинять себе мир, познавать его, самому становиться сознательным носителем мерности, симметричности, разумности мира. Человек в творениях зодчества и ваяния утверждал свою причастность к добродетели и красоте. Обращаясь к иным оттенкам понятия симметрии особенно в связи со строительно-архитектурным делом, можно заметить, что она приобретает еще один аспект. Симметрия наличествует и в соответствии всех элементов, частей данного произведения архитектуры, взятых в отдельности, и в их отношении к целому, как к сумме этих отдельных частей, например колонна в отношении к колоннаде и перекрытию. Поэтому части выступают по отношению друг к другу в некотором соотношении и в некотором соответствии (консенсус). Вместе с тем они выступают в некоторой связи и по отношению к целому и общему аспекту произведения — в нашем случае пластическая целостность храма, где каждая часть — как бы и особый отзвук этого целого. В этом смысле в колонне и метопе-триглифе (как в исходном модуле дорического фриза) мы видим респонсус, то есть ответ, отзвук, соответствие структуре храма как целого.

Таким образом, симметрия предполагает строго и художественно продуманную организацию каждого частного элемента архитектурной конструкции (например, триглифа) по отношению к другому (например, метопе), отдельно взятому частному элементу и вместе с тем их соподчинение некоему высшему, единому, целостному впечатлению — храма в целом.

С понятиями эуритмии и симметрии тесно связаны понятия ритма и метра, широко применяемые и в зодчестве и во всех остальных видах искусства. Это показывает, насколько греки, естественно видя различные предназначения зодчества, ваяния, стиха, остро ощущали художественную общность их природы, их связь с некими общими законами бытия и сознания.

Само понятие ритма было неотделимо от понятия мерности — чередования чисел. Точнее говоря, греки для этого использовали два понятия — «метрон» и собственно «ритмос», причем первоначально эти понятия были разработаны в сфере стихосложения и танца. В этом смысле метрон — это метрика, чередуемость слогов. Ритм включает в себя понятие метрона, но он может существовать и вне стиха и содержаться в самой реальности. В этом смысле ритмом может обладать любое мерно повторенное движение: плеск волн, скок коня, биение крыльев летящей птицы. С точки зрения грека в этих явлениях выражаются общая мерность, разумная закономерность бытия в целом. Улавливая, выявляя ее, строилась система симметрии храма. В таком смысле это качество выявляется и в мерной речи-стихе. Она пронизывает и жизнь самого тела человека и в реальности, и в скульптуре, и в живописи. Она обнаруживает себя и при целесообразном устроении бытовых, утилитарных вещей, она живет и в самом шаге человека, преображаемого в танец. Как в прозе, так и в стихе могут быть отдельные скрытые или открытые повторы более сложных групп метров. Если они улавливаются, то с точки зрения грека это и есть эуметрос, или шире — эуритмос. Поэтому для грека эуритмия — высшая форма закономерности движения в пространстве и времени, то, что мы, собственно, понимаем под ритмом. Любопытно, что ритмический, или метрический, как мы сказали бы, повтор может применяться и в пластических искусствах по принципу, очень близкому стихосложению с его долгими и краткими слогами, сочетаемыми в определенном порядке. Так, например, критский ритм в стихосложении — длинный и краткий — может найти свое выражение в группировке фигур, в рельефном фризе или в надгробной стеле, состоящей из сидящей и стоящей фигур.

Эти «чувственно математические» понятия участвовали и в формировании художественного образа. При этом возникали новые понятия, новые категории, такие, например, как «канон», «схемата» и другие. В целом при создании живого образа человека эти понятия смягчались, гибко видоизменялись, тем самым эти универсально действующие во всех видах искусства закономерности выступали в качестве руководящей нити, а не жесткой нормы.

Во всяком случае в облике античных храмов VI—V вв. до н. э. мы ясно ощущаем ту художественную гармонию порядка и свободы, которая делает их живыми творениями искусства. Более того, думается, что кристаллизации этих норм и понятий живое развитие реального зодчества способствовало не меньше, чем эволюция умозрительных расчетов.

В связи с тем что особенно глубокое единство архитектуры и монументального изобразительного искусства, особая гармония целого была достигнута в период зрелой классики представляется целесообразным в дальнейшем рассматривать зодчество этого времени одновременно с изобразительным искусством.

СКУЛЬПТУРА

В развитии скульптуры V в. до н. э. довольно отчетливо выделяются периоды так называемой ранней классики (примерно до 60-х годов) и высокой или зрелой классики (примерно с середины века). Последняя четверть V в. до н. э. хотя и относится в главных своих проявлениях еще к зрелой классике, но все же в скульптуре (не говоря уже о вазописи) чувствуется зарождение новых тенденций, которые затем приведут в своем дальнейшем развитии к поздней классике. Ее начало приходится на самый конец V в. до н. э.

Для формирования скульптуры классики представляет интерес эволюция следующих основных жанров или

92

видов пластики: во-первых, развитие культовой или мемориальной статуи и статуарной группы, а во-вторых, связанных с архитектурой многофигурных композиций. Первая линия дает представление об эволюции образа совершенного человека в искусстве, вторая — решает одну из существенных проблем — проблему синтетического единства скульптуры с монументальной архитектурой. Как в том, так и в другом направлении развития скульптуры ранней классики решались некоторые общие эстетические задачи, создавалось новое по сравнению с архаикой понимание образа человека или группы людей, связанных единством действия; — человеческого коллектива. Искусство меняло свой характер в сравнении с архаикой, хотя и сохраняло, видоизменяя его, чувство архитектонической конструктивной целостности образа. Статуарная скульптура ранней классики продолжает разрабатывать сюжетные мотивы, характерные и для архаики: прямо стоящая обнаженная фигура юноши или одетая женская фигура. Как и раньше, это были культовые изображения божества или мемориальные статуи, посвященные победителям на олимпийских состязаниях, или надгробия ; все чаще появляется портрет чем-либо знаменитого гражданина. Однако образное содержание этих статуй начинает существенно видоизменяться.

Постепенно меняется архаическая концепция соотношения покоя и движения. Акцент переносится с торжественно-строгого предстояния на мотив постановки фигуры, насыщенной большей подвижностью.

Мастер классики в целом стремился воплотить поэтическую красоту движений одухотворенного человеческого тела, добиваясь как ритмической и пластической поэтической выразительности, так и непосредственной его жизненной убедительности и правдивости.

Уже для ранней классики проблема статуарного изображения человека не в некоем постоянном пребывании, но в состоянии действия или способности к нему являлась существенной. Вместе с тем по-прежнему большое значение имело стремление усилить конкретность образа, реалистически жизненную убедительность изображения, а также углубить его духовную содержательность, этическую значимость. Поэтому искусство классики разрабатывало не только проблему сочетания архитектонической построенности пластического образа с убедительной передачей реального движения, действия, поступка героя, но продолжало разрабатывать и проблему спокойно стоящей статуи, демонстрирующей гармоническое равновесие живого человеческого тела. При этом покой фигуры мыслился не как устойчиво-напряженный покой шагнувшего и остановившегося куроса, а как своеобразное подвижное равновесие часто противоборствующего напряжения в жизни человеческого тела. Покой как частный случай движения, как гармоническое равновесие противоположных усилий, как свобода от внутренней застылой неподвижности становится эстетическим содержанием мотива неподвижно стоящей фигуры.

Новая концепция статуи наметилась уже в конце архаики. В начале архаического искусства способность человеческого тела к движению скорее символизировалась, чем жизненно-образно воплощалась. Не нарушалась общая незыблемая устойчивость статуи и введением мотива полусогнутой и выдвинутой вперед руки. В таком понимании образа был свой смысл, и это решение по-своему было глубоко органичным. Но в таких статуях, стоящих на грани архаики и классики, как надгробная статуя Кройса или прекрасный в своей упругой жизненной силе «Эфеб» из Агридженто, замечательная завершающая серия акропольских кор рубежа VI—V вв. до н. э., мы явно ощущаем зарождение нового понимания этой проблемы.

Мастера ранней классики овладевают реалистически правдивой передачей движения и взаимодействия двух и более героев, связанных единством действия. Последняя линия исканий имела особое значение. Эхо были переход к сюжетной скульптуре, зарождение понятия групповой композиции как единого сложного драматического целого.

Поэтому вполне естественно, что в связи с новым пониманием сюжетной ситуации групповая композиция претерпевает глубокие изменения. До этого времени она была уже достаточно разработана в рельефе и вазописи, но еще не проторила себе дорогу к круглой скульптуре. Конечно, групповая композиция ранее существовала и в монументальной скульптуре, но преимущественно в синтетически связанных с архитектурой формах фронтона.

Так, во второй половине VI в. до н. э. в «Гигантомахии» на рельефе сокровищницы сифнийцев в Дельфах осуществляется принципиальный шаг вперед. Драматический ход битвы является главной образно-выразительной основой этого произведения. Однако нельзя не признать, что драматическая конкретность в изображении сражения еще находилась в некотором конфликте с собственно ритмическими композиционными принципами построения образа. Преодоление этой двойственности, слияние воедино ритмической цельности композиции с ее образно-содержательным смыслом, более конкретная передача события постепенно становились эстетической задачей искусства ранней и зрелой классики.

Хотя искусство ранней классики и являлось переходным к искусству зрелой классики, в нем вместе с тем можно угадать черты специфического своеобразия, хотя они и менее существенны, чем те, которые отличают архаическое искусство от собственно классического. Едва ли не наиболее характерным можно считать то, что ранняя классика угловато, но остро подчеркивала конкретность мотива движения. Новая система художественного языка ранней классики, которая преодолела утонченную условную выразительность художественного языка архаики, на первых порах поражала своей прямолинейностью, жесткостью и наивностью в передаче натуры. Этот процесс постепенной трансформации самого понимания гармонии — соотношения в ней отвлеченного и конкретно чувственного и связанный с этим временный «прорыв» к введению непосредственно жизненного — зарождается уже на рубеже VI—V вв. до н. э. Так, в статуе Аристодика явственно ощущается почти непосредственно жизненная постановка фигуры, особенно в трехчетвертном повороте по сравнению с постановкой фигуры так называемого Аполлона Странгфорда. В первой половине V в. до н. э. эта тенденция проявлялась еще явственней. Передача определенного

93

действия или преходящего состояния разрушала законченную гармонию зрелой архаической статуи. Это не всегда приводило на первых порах к обретению новой, более подвижной гармонии. Так, в статуе юного Гиакинфа (Ленинград, Эрмитаж), дошедшей в римской копии (70-е гг. V в. до н. э.), очень реально изображено, как он следит за полетом диска, брошенного Аполлоном. При этом мотив поворота головы вверх и в сторону, смещение тела по отношению к оси симметрии носят еще несколько наивный характер. При созерцании статуи возникает ощущение, что движение как бы описано, что оно носит сюжетно-повествовательный характер. Это именно тот случай, когда былая пластическая гармония разрушена, а новая еще не сложилась. Нечто подобное можно было наблюдать на ранних стадиях перехода в вазописи от геометрики к архаике.

Однако это «снижение» мастерства, точнее распад старой художественной системы, старой формы гармонии, открывало дорогу новым исканиям, новому этапу в эволюции искусства, постепенному созданию новой гармонии и целостности.

Более жизненная передача движения часто превалировала над задачами гармонического обобщения и даже породила направление, отличавшееся особенной последовательностью в осуществлении этих принципов. Заметим, что те же черты свойственны и ранней классической литературе. Достаточно вспомнить трагедию Эсхила «Семеро против Фив», сочетающую несколько тяжеловесную монументальность композиции с потрясающим по своему жесткому реализму детальным описанием разгрома и грабежа взятого приступом города.

Вытекающая из указанных принципов некоторая жанризация образа не вела, однако, мастеров большой скульптуры к собственно интимной трактовке бытовых тем. Скульптуры по-прежнему посвящались богам, героям, мифам или событиям значительным. При этом сказанное не означает, что проблема гармонического равновесия полностью выпала из поля зрения мастеров ранней классики. Все же, преодолевая принцип гармоничности архаического типа, они часто противопоставляли ему именно принцип нарушенного равновесия, овладения реальным миром движений. Таковы «Гиакинф», позже «Бегунья» или некоторые росписи на вазах того времени.

Однако тяга к героической монументальности не могла полностью исчезнуть. Все время шел поиск новых, иных, чем раньше, решений этой задачи. Особенно ярко это проявилось в «Дельфийском возничем» — одном из немногих сохранившихся бронзовых подлинников. В этом памятнике ощутима свойственная ранней классике реальная конкретность мотива, вплоть до введения натуральных деталей, чуждых подчеркнутой обобщенности архаической формы.

Чтобы оценить характер памятника в целом, следует напомнить, что статуя входила в довольно сложную композицию, на которой был изображен возничий, стоящий на колеснице и правящий квадригой (четверкой лошадей). Эта статуя являлась идеальным портретом победителя на состязаниях. Характерно уже само стремление мастера передать конкретного героя именно как возничего.

Представленный со строгой монументальностью, он стоит неподвижно, прямо устремив вдаль взгляд. Возничий недвижим, но и устремлен вперед, он вовлечен в некоторое конкретизованное действие — управление конями. Это делает его образ иным, чем образ архаического куроса. (Изображение колесницы, которую влекли Клеобис и Битон, не могло бы возникнуть в уме Полимеда Аргосского.)

Следует при этом признать, что вся группа, выполненная примерно в натуральную величину в трехмерном объеме, вероятно, производила, с точки зрения ее ясной обозримости, несколько громоздкое впечатление. Однако при всем том каждое тело обладало своей, чисто эллинской пластической законченностью. Объем фигуры поражает своей обобщенностью. Если в храме атлант как бы подменял или дополнял колонну, выявляя скрытую в ней перекличку с человеческим телом, то и здесь мастер создает изолированную фигуру, живущую отчасти по архитектоническим законам напряженно упругой колонны. Статуя возничего в этом смысле дает нам наглядное представление о том, почему греки отождествляли дорическую колонну с образом мужа.

От статуи веет суровым величием и торжественной статикой. И все же голова дана в сдержанном повороте, руки протянуты вперед, держа остатки металлических вожжей. Мастер стремится почти механически сочетать несколько жесткую монументальную обобщенность пластической формы в целом с подчеркнуто натуральными деталями. Таковы вздувшиеся вены на ступнях, натурально переданные ногти, пушок на висках.

Казалось бы, эти детали должны были вести к снижению художественной цельности образа. Однако дух особой энергии, прямолинейной последовательности в решении любой детали этого бронзового подлинника V в. до н. э. придает образу ощущение целостной, необычайно интенсивной художественной жизни. Если рассматривать общую композицию, отвлекаясь от деталей, то следует отметить в ней оттенок более конкретного состояния бытия статуи, чем в архаике. В статуе нет сделанного и остановленного навечно шага. С какой-то особой конкретной достоверностью ступни, несколько отошедшие от параллельной постановки, крепко упираются в днище колесницы, а упругая шея в живом напряжении держит на себе исполненную скрытой волевой энергии голову. Необходимо подчеркнуть выразительную полихромию статуи, которая усиливала жизненность впечатления. Черная повязка, туго охватывающая упругий объем волос, золотые губы, выделяющиеся на фоне бронзы, эмалево-белые белки глаз, темный блеск зрачков дифференцировали форму, придавали особую напряженную, героическую жизненную энергию статуе. Но это не вело к натуральности впечатления. Так, и на этом примере можно убедиться, что всякое большое искусство всегда точно и глубоко чувствовало особый художественный характер правдивости создаваемого мастером образа.

Если в «Дельфийском возничем» ярко представлено стремление к торжественно-сдержанной трактовке образа, то в торсе юноши (фрагмент скульптурной группы) аттической работы, возможно, самого конца

94

VI в. до н. э. с особой силой передан образ, исполненный поэтической светло-ликующей радости бытия. Свободная непринужденность жеста поднятой правой руки, подвижная пульсация мышц тела, легкая сияющая мгла светотени чаруют и современного зрителя. Необычайно остро сопоставлены крепкие и широкие объемы плеча и невесомая легкость касания к нему пальцев руки спутника юноши (не дошедшего до нас), образующего с ним общую группу. Эта группа подготавливает, видимо, первые раннеклассические решения парной группы.

Стремление в отдельной статуе передать подчеркнутую реальность действия прослеживается достаточно четко во всей эволюции искусства ранней классики. Такова статуэтка кифареда (Ленинград, Эрмитаж), поражающая внутренней монументальностью форм и своеобразной замкнутостью композиции. Эти качества присущи и «Мальчику, вынимающему занозу» (римская копия). Казалось бы, жанровая по своему мотиву статуя была посвящена событию, имеющему и общественный и этический смысл. Она изображала спартанского мальчика — победителя в беге, которому во время состязания колючка акации пронзила ступню. Как положено было истинному спартанцу, мальчик превозмог боль и победно закончил бег. Драматизм события, таким образом, оказался вне поля зрения мастера. В крепко сколоченной композиции, в сосредоточенности и исчерпанности мотива движения внутри самой фигуры передано ощущение монументальной собранности, замкнутости образа. Достаточно сравнить данную статую с аналогичной по сюжету известной эллинистической статуей, чтобы уловить это свойство мастера ранней классики. В эллинистической фигуре с определенным внешним живописным эффектом передан прежде всего именно жанровый, случайный, частный аспект в трактовке фабулы действия.

Любопытно отметить деталь: при жизненной точности передачи детского тела мастер ранней классики изображает склоненные к ноге голову и лицо мальчика, не нарушая еще архаически трактованную прическу. Его длинные локоны не свисают, а плотно прилегают к голове, словно его голова прямо посажена на шее. В какой-то мере это отзвук архаической устойчивости изобразительных форм, их неподверженности частному мотиву движения. С другой стороны, в этом можно видеть желание сохранить обозримой благородную красоту форм человеческого лица. Следует заметить, что скульптор еще не может добиться той слитности гармонического и естественно жизненного, которую обретают мастера высокой классики. Следующий шаг в решении важной задачи передачи живого движения при уравновешенной цельности и устойчивости композиции дается в «Бегунье» (сохранилась римская копия с бронзового оригинала второй четверти V в. до н. э.). Лаконская девушка изображена в коротком, облегающем крепкое юное тело хитоне. Волнистые линии складок хитона соответственно стилю времени еще прилегают к телу. (В зрелой классике то легко-свободные, то объемно-весомые складки живут особой жизнью, свободно связанной с жизнью тела и его движения.) Девушка изображена в момент завершения бега. Ее шаг замедляется, полураскрытые руки как бы дополнительно останавливают исчерпывающую себя устремленность вперед. Статуя дает образ движения и сохраняет любимую классикой устойчивую его завершенность. «Бегунья» — это статуя, и она должна обладать присущей ей способностью при всей живости движения устойчиво пребывать перед нами. В этом смысле она уже очень близка аналогичным решениям высокой пластики, в чем-то предвосхищает решение подобной темы движения в «Нике» Пеония.

Особое место в искусстве ранней классики занимает алтарная композиция «Рождение Афродиты» (так называемый «Трон Людовизи»), Она состоит из центрального и двух боковых рельефов, образующих своеобразное расчлененное единство. Простота и ясность, поэтическая жизненность движения, правдивость взаимосвязи объединенных общим действием фигур центрального рельефа существенно отличают эту композицию, несмотря на утонченную декоративность целого и моменты архаизма в трактовке деталей формы, от архаических предшественников.

На центральном рельефе две Оры, упруго склонившись, поддерживают восстающую из моря богиню. Морская галька, на которую упираются ступни нимф, напоминает о месте происходящего действия. Склоненные над Афродитой фигуры образуют как бы замкнутый круг, в пределах которого и развивается движение восстающей из вод, подобно раскрывающемуся цветку, Афродиты. Но эта замкнутая в себе композиция не только уравновешена симметрично. Ее равновесие полно внутреннего напряженного движения. Подъем пробуждающегося к жизни тела Афродиты, полураспрямляющиеся фигуры Ор создают движение, как бы способное разорвать упругую подвижность замкнутого композиционного круга. Но дождеобразно спадающие складки пеплоса Афродиты и хитонов Ор уравновешивают это движение. Подобно тому как взметнувшаяся ввысь упругая струя фонтана и спадающие вниз струйки воды создают вечное и бесконечно подвижное равновесие противоборствующих сил — динамического подъема и опадающего под действием силы тяжести движения вниз, — так и здесь устойчивое равновесие композиции достигнуто не путем спокойной статики, а подвижной гармонией противоположных сил.

Это ощущение гармонии как равновесие противоположностей насыщает классические композиции чувством внутренней динамики и живого напряжения силы. В данном случае речь идет не о формальном приеме, а эстетическом принципе, выражающем в ясной пластической форме одну из существенных сторон мировосприятия древних греков. Для них решающим являлась не столько бездумная свобода от тревог жизни, сколько гармония героики, достигнутая обретением меры равновесия в противоборствующих силах жизни, в ее вечных приливах и отливах. Лирическим воплощением этого идеала гармонии как найденной меры в соотношении противостоящих друг другу сил и является «Рождение Афродиты».

Не меньшее художественно-образное значение имеют изображенные на боковых рельефах нагая девушка и женщина, закутанная в плащ. Их позы почти тождественны друг другу и вместе с тем представляют полное

95

глубокого философского значения противопоставление. Сидящая нагая юная женщина — гетера непринужденно откинулась назад, ее пальцы легко и быстро скользят по флейте. Движения закутанной в плащ молодой женщины — хранительницы домашнего очага сдержанны, спокойны и размеренны. Оба образа воплощают разные стороны красоты и любви: бездумной любви и строгого семейного счастья. Их равно объединяет и композиционно и образно центральная группа с Афродитой, под властью которой они находятся, воплощая разные стороны служения богине. «Рождение Афродиты» создано в тот период, когда наивно буквальная вера в миф начинает отходить в прошлое, а искусство переходит от символического или наивно иллюстративного воспроизведения мифических историй и событий к раскрытию глубокого гуманистического содержания древних мифов. «Рождение Афродиты» — это яркий пример того органического слияния философского, этического и эстетического начал в человеческом сознании, которое в позднейшие эпохи приобретает раздельное дифференцированное развитие. В рельефе получают свое воплощение и композиционные искания, направленные на создание образа, в котором реальная достоверность события, поэтическая возвышенность и особая музыкальность находятся в органическом единстве. Представление о переходе к зрелой классике в статуарной пластике дает статуя Посейдона — одна из самых совершенных среди немногих подлинных статуй V в. до н. э. Бог моря изображен грозно шагнувшим с рукой, занесенной для удара, в которой, видимо, был зажат трезубец. Игра световых бликов на темной бронзе оживляет поверхность пластической формы и одновременно выявляет крепкую лепку объемов. Поражает то чувство огромной внутренней энергии, которое пронизывает все тело и находит свое естественное выражение в грозном выражении лица. Творец Посейдона (возможно, Агелад), по существу, решает тот круг проблем искусства зрелой классики, которые разрабатывает ее первый великий мастер Мирон. Особая ценность этой статуи и состоит в том, что в отличие от творений Мирона, дошедших в холодных мраморных римских копиях, статуя Посейдона дает возможность судить о мастерстве владения формой и материалом ваятелями той эпохи.

Важное место в развитии искусства ранней классики занимает монументальная скульптура — композиции фронтонов, метопы, фризы, — входящая в синтетический ансамбль греческого храма. Ее удельный вес в искусстве стал значительным еще в период развитой архаики, когда складывалась классическая ордерная форма культовой греческой архитектуры. Все более существенное значение приобретало стремление раскрыть внутреннее единство смыслового и образноэмоционального значения как храма, так и органически связанных с ним скульптур. Тем самым ставились вопросы и о сознательном образно-стилевом единстве архитектурных и изобразительных элементов. Особое значение приобретало достижение той связи языка скульптуры с художественным языком самой архитектуры, при котором скульптура и архитектура образовывали некое зрительно-дифференцированное пластическое единое целое.

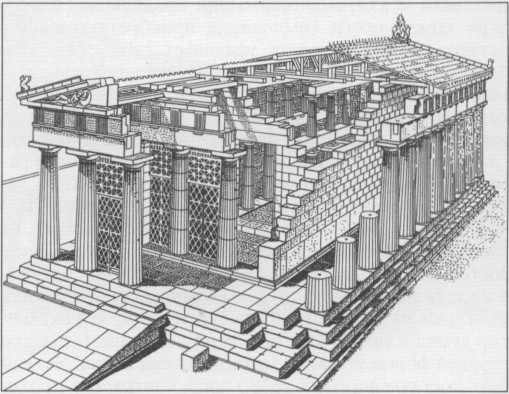

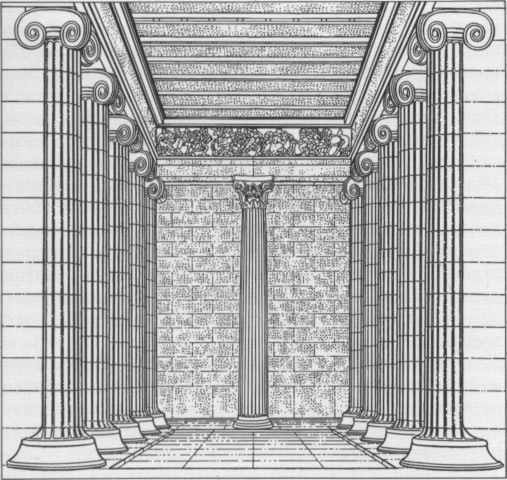

Храм Афины Афайи на острове Эгина. Аксонометрия

Этот процесс шел по двум тесно переплетающимся линиям. Во-первых, по линии более органического введения в архитектурную композицию храма скульптурных групп и подчинению их архитектурной логике целого. Во-вторых, по линии все большего выявления относительной самостоятельности или, во всяком случае, специфической образно-изобразительной роли скульптуры, отличающей ее по самой своей художественной природе от особенностей образного языка архитектуры. В задачу античных мастеров входили поиски путей созвучного объединения различных видов искусства при максимальном выявлении особых возможностей каждого из них.

Конкретные решения поставленной задачи можно проследить при сопоставлении некоторых наиболее значительных и относительно хорошо сохранившихся скульптурно-архитектурных ансамблей.

Одним из самых ранних является храм Афины Афайи на острове Эгина (около 500 гг. до н. э.). Он был украшен на фронтонах двумя скульптурными композициями, посвященными греко-троянской войне. В годы создания памятника легендарная война мифических героев воспринималась эллинами своеобразным провозвестником решающего столкновения Эллады с азиатским Востоком — с персидской деспотией. Небольшое поле фронтонов обусловило и сравнительно малые размеры статуй — они несколько меньше натуры. Лучше сохранился более ранний по типу западный фронтон. Его композиция решена по принципу зеркальной симметрии. Этот принцип уже входил в противоречие с более сложным и более живым пониманием равновесия. И действительно, зеркальный повтор фигур, узорчатый ритм композиции, в целом усиливая декоративную выразительность фронтона, все же снижают драматическую жизненность передачи самого события. Характерно, что центральная, осевая фигура фронтона — богиня Афина — дана фронтально, она предстоит подобно идолу и участвует в этой битве лишь символически-атрибутивно: своим щитом она прикрывает ахейцев от ударов троянцев. Любопытно, что статуи воинов, исполненные энергичного

96

движения и анатомически очень правильные, благодаря зеркальности композиции приобретают некую декоративность, которая усиливает стилистическую близость фронтона в целом с памятниками архаики. Иной характер присущ композиции восточного фронтона. Пластическая моделировка статуй здесь более жизненна и энергична, чем на западном фронтоне. Особенно поучительно различие в трактовке фигур раненых воинов, заполняющих углы фронтонов. На западном фронтоне воин с условной архаической улыбкой почти манерно-изящным жестом вырывает из своей груди поразивший его дротик. В раненом воине восточного фронтона найдено более живое и органическое решение. Дело не только в том, что художник отказался от архаической улыбки, а в том, что скульптор сумел в самой пластике передать в драматически суровой форме угасание жизненных сил воина. Четкий круг поставленного на ребро щита контрастно противостоит обессиленному и клонящемуся книзу телу героя. Тщетное усилие правой руки, опирающейся на землю и пытающейся удержать тело, противопоставлено движению левой, кисть которой бессильно выпускает скобу щита.

В фигурах восточного фронтона предвосхищается и новое понимание связи скульптуры с архитектурой. Прекрасно вписываясь в поле фронтона и не выходя из соподчинения архитектурному целому, фигуры занимают в нем достаточно самостоятельное место, менее рабски подчиняясь плоскости, чем статуи западного фронтона.

Следующий этап в развитии принципов синтеза оказался связанным с перенесением в монументальную композицию методов решения, найденных для отдельной фигуры и парной статуи. Таковы персонажи, изображенные на метопах селинунтского храма «Е» (470— 460 гг. до н. э.). Чтобы получить возможность построить столь сложные сюжетные композиции, скульптору прежде надо было овладеть передачей естественного, живого движения в статуарной пластике. Селинунтские метопы поражают архитектоническим величием фигур и одновременно жизненной выразительностью мотивов движения. Впечатляют стремительность порыва, с которой Геракл повергает царицу амазонок Антиопу, величавость движения полусидящего на скале могучего Зевса, обращенного к Гере, контраст между полным патетической энергии движением Актеона и бешеным порывом нападающих на него псов Артемиды. Своеобразный суровый, почти трагический дух, сдержанная одухотворенность движений, величавая красота лиц, лаконичность композиции, пластическая полновесность объемов человеческого тела определяют то значительное место, которое занимают селинунтские метопы в развитии монументального искусства ранней классики. Они одновременно дают представление о той эволюции в передаче действия, живой пластики форм, которую претерпевает при переходе к классике сицилийская скульптура, отличающаяся уже в VI в. до н. э. лаконичной весомостью и вместе с тем экспрессивностью своего художественного языка (например, метопа «Персей, убивающий Медузу» из храма «С» в Селинунте). Одновременно с селинунтскими метопами в самой Греции был создан огромный ансамбль фронтонов и метоп храма Зевса в Олимпии (около 460 г. до н. э.). Еще более непосредственно связанные с основной линией эволюции собственно греческого искусства, чем скульптуры Селинунта, олимпийские скульптуры являются работами переходными к зрелой классике. Сами размеры храма давали возможность создания больших монументальных образов.

Композиция восточного фронтона была посвящена мифическому состязанию Пелопса и Эномая. Художник изобразил момент, когда соревнующиеся вознесли моления Зевсу перед началом скачек. Об их готовности к стремительному бегу напоминают введенные в боковые части композиции запряженные в колесницу кони. Это один из первых случаев осознания в искусстве значительности ситуации, лишенной активного внешнего действия, но как бы концентрирующей потенциальную энергию последующих действий. В скульптурах восточного фронтона достигнута новая ступень и в умении передать в величественном покое статуи ее скрытую готовность к действию. Замечательно, что даже незначительное изменение постановки фигуры, поворота торса, головы позволяет понять смысл и характер того или иного образа. Уверенно поднятая голова Эномая подчеркивает его гордыню, тогда как фигура Пелопса выражает состояние задумчивой сосредоточенности. Особенно значительна фигура Зевса. Это одновременно и культовая статуя, венчающая главный фасад посвященного ему храма, и реально присутствующий при состязании бог. Он несколько крупнее, чем другие фигуры, но соразмерен им. В сдержанном развороте его мощного торса как бы воплощается высшее единство величавого покоя и могучей жизненной силы. Мощная архитектоника его полуобнаженного тела подчеркнута свободно ниспадающими вокруг бедер драпировками плаща, которые составляют ритмически выразительный контраст складкам плаща, небрежно перекинутого через плечо Эномая.

В этой композиции впервые в истории европейского искусства найдено столь ясное решение внутренней содержательности духовного состояния, скрытого конфликта и готовности к бурному действию. Конкретный характер события — фабула его развития — очерчена всего несколькими скупыми намеками: различие в состоянии Пелопса и Эномая, поворот лика Зевса к Пелопсу, отношение между Пелопсом и Гипподамией и так далее. Такое изложение фабулы было возможно потому, что сам миф, с которым связано возникновение Олимпийских игр, был хорошо известен грекам. Это и позволяло древнему эллину сосредоточиться на торжественном созерцании совершенства божественно-человеческого образа, на раздумьях о трагических судьбах героев мифа.

Так, на рубеже ранней и зрелой классики античное искусство находит способ передачи не только внешней фабулы события, но и внутреннего, более глубокого смысла. В этом отношении мастера олимпийского фронтона, а также Мирон открывают новую эпоху в понимании сюжетной ситуации, групповой композиции в изобразительном искусстве. Заметим, что впоследствии вся многофигурная сюжетная скульптура и живопись гуманистических, реалистических эпох начиная с эпохи Возрождения перерабатывают и развивают

97

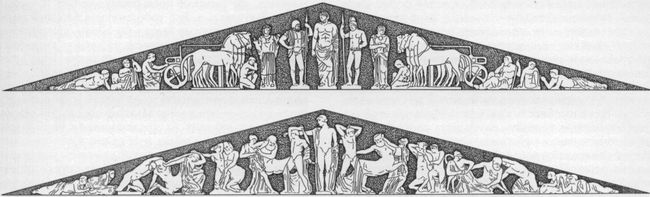

Восточный и западный фронтоны храма Зевса в Олимпии. Реконструкция

эти принципы. Советская скульптура социалистического реализма также глубоко связана с подобным героизированно-реальным изображением внутренних конфликтов, героических состояний, объединяющих или противопоставляющих людей друг другу. Западный фронтон олимпийского храма был своеобразной альтернативой восточного фронтона. Она состояла в том, что принцип изображения мгновения величавого покоя восточного фронтона был соответственно противопоставлен принципу передачи кульминационной точки в развитии конфликта. Так, композиция западного фронтона была посвящена борьбе лапифов и кентавров. Согласно мифу в свадебном пире царя Перифоя участвовали кентавры. На пиру они опьянели, звериная стихийная сторона их натуры прорвалась наружу, и эти полулюди-полукони ринулись похищать лапифянских женщин и мальчиков. Этическая антитеза разумной гармонии и стихийного аффекта, характерная для ряда произведений классического искусства, воплощена здесь в противопоставлении бурной разнузданности движений кентавров и целеустремленной энергии движений эллинов. Над сплетением борющихся тел господствует образ властно простершего руку Аполлона. Неизбежный итог борьбы дан не столько в перипетиях отдельных схваток, сколько в образном и композиционно-ритмическом господстве центральной группы над всей композицией в целом.

Динамика сплетшихся в жестокой борьбе тел не разрушает органической ясности архитектурного целого. Это достигается и тем, что боковые фигуры повернуты к центру. Напряженным усилием своих тел они как бы замыкают бурный порыв движений, концентрируют его в пределах поля фронтона. Угловые фигуры лежащих женщин, наблюдающих битву, окончательно завершают композиционное целое.

Сравнивая оба фронтона с эгинскими, можно увидеть, как зеркальное равновесие сменяется собственно классическим пониманием симметрии. Число групп на правой и левой сторонах олимпийских фронтонов совпадает. Но каждая из них, составляя целое, не повторяет зеркально другую. Так, кентавру, похищающему мальчика на левой стороне западного фронтона, свободно соответствует фигура кентавра, вступившего в смертельную схватку с лапифом. Незеркальность равновесия на восточном фронтоне выражена менее резко, но также наличествует, Так, оттенок различия между самоуверенным Эномаем и более сдержаннососредоточенным Пелопсом приобретает существенное значение. В рамках строго выдержанной соразмерности, уравновешенности частей в целом это сопоставление имеет глубокое образное содержание. Следует отметить, что и образное соотношение двух фронтонов глубоко продумано. Бурное движение и напряжение западного фронтона составляет с главным — восточным — взаимодополняющий контраст, воплощающий общую идею торжества разума, воли и конечной гармонии.

Метопы, посвященные подвигам Геракла, помещены за колоннадой птерона (внешней колоннады), на торцовых стенах целлы, они образно и композиционно входят в общий ансамбль храма. Миф о Геракле воспринимался древними греками как одно из воплощений героических трудов человека, его борьбы с враждебными стихийными силами. Композиции метоп строятся на сопоставлении величаво-ясных по своим ритмам и пропорциям фигур. Таково изображение Геракла, укрощающего критского быка. Тела борющихся, расположенные по диагонали метопы, своим энергичным порывом могли бы разрушить рамки квадрата, но их противоположная направленность уравновешивает движение и не дает действию выплеснуться за пределы композиционного поля. Более того, развитие движения по диагонали жестко соподчиняет фигуры скрытым в квадрате геометрическим членениям. Эта метопа поучительна и особым качественным, а не количественным понятием равновесия и гармонии: тело быка тяжелее и массивнее, чем тело Геракла, но грузное движение животного уступает порыву героя, пронизанному целеустремленной волей. То есть согласно замыслу ваятеля меньшая масса при большей динамике уравновешивает большую массу, обладающую меньшим динамическим усилием.

Мир олимпийских скульптур вводит нас, по существу, вместе со статуей Посейдона в сферу искусства зрелой классики. В них не только впервые осуществляется новая концепция синтеза архитектуры и изобразительного искусства, но ясно раскрывается способность

98

скульптуры выражать в зримой телесной форме внутреннее духовное состояние человека. Этот процесс нашел свое завершение в появлении в конце V в. до н. э. такого понятия, как «схемата». Понятие «схемата» употреблялось при рассуждении о том качестве произведения, при котором собственно изобразительный момент произведения искусства сливается с его ритмической выразительностью. Вместе с тем «схемата» обозначает способность художника с ритмической выразительностью передать внутреннее состояние духа через определенное действие — движение тела.

На рубеже зрелой и поздней классики Сократ в беседах с живописцем Паррасием, по словам Ксенофонта, говорил, по существу, о схемате: «... величавость и благородство, униженность и рабский дух, скромность и рассудительность, наглость и грубость сквозят и в лице и в жестах людей ...» И далее в беседе со скульптором Клитоном Сократ замечал:«... скульптор должен в своих произведениях выражать состояние души»1. Понимание Сократом душевной жизни, отличающейся своим более психологическим характером, выражает представления конца зрелой классики. На данном же этапе речь идет еще не столько о более частном оттенке переживания или настроения, сколько о том существенном и важном, значительном духовном состоянии, в котором находится герой в данной ситуации. Такое состояние в искусстве зрелой архаики тоже наличествовало, но как извечное свойство героя, как некая радостно-торжественная или грозно-величавая значительность его состояния. В этом смысле схемата в искусстве классики является новой ступенью раскрытия духа человека.

Следовательно, схемата говорит не только и не столько о жесте в нашем смысле слова, сколько о пластическом выявлении внутреннего духовного состояния образа. Схемата может совпадать с фабульным, атрибутивным, сюжетным значением движения или жеста, то есть передачей внешнего действия человека, но она не тождественна ему. Сюжетно-формально Пелопс и Эномай почти тождественны, но их схемата передает существенно различные состояния их духа. Схемата может существовать и существует также при изображении человеческого тела, не производящего определенного действия, не участвующего в развитии какого-нибудь сюжета, какой-нибудь фабулы. Это может быть или прямо стоящий юноша или отдыхающий человек, и все равно в нем будет своя схемата, некое пластическое состояние открытого или скрытого движения, выражающего его общее состояние. Таково глубокое различие духа Аполлона с западного фронтона храма Зевса в Олимпии и Кефала с восточного фронта Парфенона, «Дорифора» и «Диадумена» работы Поликлета. Новый оттенок, связанный с более лирическим выявлением переживания, с более личностным оттенком состояния, порожденным конкретной ситуацией, получает схемата в группе «Прокна и Итис» Алкамена (около 420 г. до н. э.). Она более всего совпадает с представлением Сократа о способности скульптора передавать «движение души». В дальнейшем из схематы развился новый по сравнению с V в. до н. э. психологический драматизм образов Скопаса и Лисиппа. Младшим современником создателей олимпийских фронтонов и статуи Посейдона был Мирон. Родом из Элефтер, он работал преимущественно в Аттике в 460—440 гг. до н. э. Его работы еще в большей мере, чем скульптуры храма Зевса в Олимпии, принадлежат зрелой классике. Возможность судить о творчестве Мирона дают две мраморные римские копии его бронзовых статуй: «Дискобол» и «Афина и Марсий». В «Дискоболе» преобладает, как и вообще в скульптуре классики, фронтальная точка зрения, с которой наиболее полно раскрывается замысел образа. Но Мирон решительно отходит от традиционного типа прямо стоящего куроса. Юноша изображен в сильном движении в момент, когда он готов изменить положение и только что откинутая до предела назад рука с диском должна стремительно двинуться в противоположном направлении.

Мирон не только пытается выявить и обобщить основные ритмы сложного движения, но и выбирает то мгновение, когда только что закончилась, достигнув своей кульминации, одна его фаза и наступает мгновение равновесия. Этот момент дает возможность уловить в их законченности и предшествующий и последующий циклы движения.

Не менее примечательна группа «Афина и Марсий». Значение этой композиции состоит в том, что она кладет начало передаче образно-смыслового взаимодействия персонажей. В ней осуществляется принцип реалистического изображения конфликтной ситуации, столкновения противоположных сил, получивший столь плодотворное развитие в дальнейшей истории европейского искусства вплоть до наших дней.

Группа посвящена мифу, рассказывающему о том, как Афина заметила, что при игре на флейте ее щеки уродливо раздуваются. Богиня бросила и прокляла созданный ею инструмент, который нарушал красоту ее лица. Однако плененный игрой силен Марсий хотел подобрать брошенную флейту. В группе Мирона уходящая Афина гневно обернулась на ослушника, а испуганный Марсий отпрянул назад. В таком противопоставлении участников сцены зарождается принцип композиции, раскрывающий конфликт противоборствующих сил. Благородство и в гневе сдержанной Афины противопоставлено Марсию с его по-звериному гибкими движениями и дисгармоничным лицом. В этом противоборстве божественно-человеческое начало выступает как эстетическая антитеза уродливой стихийности аффекта. Удивительно мастерство, с которым Мирон замыкает в ясной, устойчивой композиции столь противоположные фигуры. Поучительно также и сопоставление головы Афины с головой Марсия: состояние аффекта, как и состояние внутреннего покоя, дано в самых общих, не индивидуализированных, универсальных формах. Даже уродство Марсия носит идеальнотипический характер своего рода антигармонии. Мирон обратился для этого к типу уродливой головы силена, широко распространенной тогда в мелкой пластике и особенно в вазописи. Примечательно, что уродство негативного образа в V в. до н. э. выступает обычно в подчинении гармоническому образу совершенной человеческой красоты. В то время уже было невозможно такое естественное для ранней архаики

1 Цит. по кн.: «Памятники мировой эстетической мысли», т. 1. М., 1962, с. 90, 91.

99

решение, при котором облик Горгоны занимал господствующее положение в композиции фронтона. Римские копии «Дискобола» и отдельные фигуры Марсия и Афины оставляют нас в неведении относительно собственно пластического языка Мирона. К счастью, сохранились навеянные мотивами скульптур Мирона произведения близких ему по времени безвестных мастеров. Так, бронзовая статуэтка «Дискобола» дает возможность ощутить живую подвижность пластической поверхности, ту естественную свободу и гибкость формы, которые оказались потерянными в мраморной римской реплике.

К началу зрелой классики относится и большой мраморный рельеф, изображающий опирающуюся о копье Афину, погруженную в состояние глубокой задумчивости. Пронизывающая образ сдержанно-строгая грация схематы выражена и в спокойной торжественности драпировки.

Творчество Мирона представляло собой первое проявление искусства зрелой классики. Вместе с тем оно выражало и одну из его главных тенденций. В зрелой классике угадываются как бы два варианта решения основной образно-пластической задачи, поставленной временем. Иногда эти варианты четко отличимы, иногда они как бы переплетаются друг с другом. Создание совершенного образа всесторонне развитого человека в одном случае решалось путем выявления красоты движения — действия человеческого тела. Другой путь к гармоническому образу был связан с созданием фигуры, находящейся в покое, но полной движения скрытого. В какой-то мере такой мастер, как Фидий, синтезировавший основные тенденции в развитии классики, объединил и обе эти тенденции. В большинстве же случаев в 460—430-х гг. до н. э. они чаще существовали порознь, причем преимущественный интерес к тому или другому варианту решения определялся скорее школой, чем индивидуальными творческими интересами мастеров. Так, первый вариант был более разработан в пределах ионийских или аттических традиций, тогда как/проблема создания монументального образа спокойно стоящей фигуры решалась преимущественно мастерами аргосско-сикионской школы. Именно в пределах этой школы и сложилось искусство наиболее яркого представителя второй тенденции — Поликлета. Поэтому, хотя Поликлет был современником Фидия, целесообразнее рассматривать его искусство как своеобразную антитезу творчеству Мирона.

Создание образа героически прекрасного человека, исполненного сдержанного напряжения жизненных сил, составляло основную задачу Поликлета (работал в 60-х — 20-х гг. V в. до н. э.). Для современного зрителя такая тема может показаться несколько узкой, но для античного грека, привычного к тому, что человек был, собственно, единственным объектом изображения, творчество мастера не казалось монотонным. Наибольшей славой пользовался его бронзовый «Дорифор» («Копьеносец»). Лишь примерное представление о нем дает пластически бедная дошедшая до нас мраморная копия римского времени. Кроме того, копиист, считаясь с хрупкостью мрамора, укрепил статую, приставив к правой ноге Дорифора мраморное изображение пня. Это сразу нарушило то ощущение упругой устремленности вверх, которое имело чрезвычайно важное значение в общем решении композиции. Целесообразность конструкции человеческой фигуры Поликлет раскрывает в сопоставлении упругих, сильных ног и мощных, тяжелых объемов грудной клетки и плеч. Их столкновение создает проникнутое противоборствующими силами равновесие, подобное тому, которое дает соотношение колоннады и антаблемента в дорическом ордере.

В дошедших до нас несколько более поздних греческих бронзовых статуэтках, выполненных в традициях Поликлета, отчасти приглушено столкновение давящего и несущего начал в конструкции человеческого тела, столь жестко передаваемое в римских репликах. Да и в самом творческом развитии мастера, даже судя по римским репликам, постепенно намечается некоторое смягчение героической строгости ранних образов. Об этом позволяет думать реплика с его позднейшего «Диадумена».

Художественный метод мастеров круга Поликлета с годами эволюционировал в сторону большего лиризма, что нашло выражение в бронзовой статуэтке «Обнаженная девушка» (конец V в. до н. э.). Этот же процесс постепенного смягчения пластического идеала Поликлета, переходящего в почти праксителевскую уточненность образа, угадывается в бронзовой статуе «Эфеба из Помпей» (поздняя античная реплика с оригинала конца V в. до н. э., находящаяся в неаполитанском Национальном музее).

Имя Поликлета связано с созданием системы отношений и норм, определяющих совершенные пропорции человеческого тела, — так называемым каноном. Трудно сказать, был ли Поликлет создателем канона. Однако в его творчестве принцип применения канона при построении художественного образа, видимо, проводился с особой последовательностью. Поэтому и считается, что сам Поликлет разработал в соответствующем трактате теоретическое обоснование понятия и норм канона.

Искусство зрелой классики наиболее сознательно осуществляло принцип канона. Однако само стремление к его применению в художественной практике присуще всей художественной культуре эпохи становления и расцвета полиса. Более того, канон в античном искусстве является одним из проявлений стремления выразить в законченной системе художественных приемов или принципов художественного построения формы идею о том единстве художественного языка, той устойчивой ясности художественных решений и известной нормативности, которые характерны для всех так называемых великих стилевых систем в истории искусства. Эти системы складывались в те периоды, когда эстетическое единство художественной культуры эпохи находило свое прямое выражение в целостности художественного языка.

Собственно говоря, стилевая в этом смысле форма развития искусства была свойственна художественной культуре в течение длительного времени. Признаки разрушения, а вернее трансформации такой системы наступают только в европейском искусстве XVII—XVIII веков. В XIX веке, то есть в эпоху капитализма, развивается искусство, построенное не на художественной системе, руководящейся строгим и четким единым и

100

относительно устойчивым художественным пластическим языком. Это не значит, что искусство XIX века было лишено стилевого единства в широком смысле этого слова. Все же и тогда господствует определенная концепция отношения искусства к задачам изображения окружающего мира. Складывается также и новая иерархия видов искусства, при которой решающее значение в осуществлении эстетических идеалов времени получают литература и музыка. Правда, эта иерархия не была задана. Она складывалась относительно стихийно. Художник как бы волен был обращаться к любому способу создания картин. И все же и в эту эпоху господствует свое понимание типа искусства, вернее идет борьба двух принципов понимания социальной и эстетической задач искусства.

В целом и искусство XIX века обладает своим определенным противоречивым художественным единством. Однако исчезает органически непроизвольное стремление к единству художественно-пластического языка всех жанров и видов искусства. Вместе с тем обращение к конкретному многообразию жизни, поиски типического в самой реальности, повышение удельного веса сюжета и фабулы, особенно существенное значение личного аспекта в творчестве художника не благоприятствуют созданию собственно пластической цельности стиля, хотя и накладывают совершенно определенный отпечаток на весь «тип» искусства.

В какой-то мере в XX веке проявляется стремление возродить, сохранив основные достижения XIX века, на иной, более высокой социальной, философской и эстетической основах старую, временно утраченную концепцию пластически зримого художественного единства эпохи, единства пластических принципов всех видов искусства, то есть возродить стилевые, в узком смысле слова, формы. Но пока это стремление осуществляется глубоко противоречиво.

В основе этого противоречия — ожесточенная борьба между холодно-формализированным, антигуманистическим решением этой задачи в рамках культуры эпохи империализма и органически формирующимся собственно гуманистическим решением задачи в культуре социалистического мира. В целом все же вряд ли возможно повторить стилевые принципы более ранних стадий развития искусства. Каково же будет это иное, более опосредованное и личностно-дифференцированное единство исполненной постоянной внутренней динамики художественной системы коммунизма, покажет будущее.

Вернемся, однако, к античному канону. Что такое канон и какова специфическая роль канона именно в античной художественной культуре? Применительно к искусству этот термин понимается как мера, правило, норма или, как говорил Деметрий, автор философского трактата «Канон», это «закон и мера прекрасного». В этом смысле термин «канон» применялся и для языка. Так, в конце V в. до н. э. нормой, моделью — «парадигмой» совершенного греческого языка для аттического диалекта считался литературный язык Фукидида. Поэтому канон как термин, применяемый не только для произведений изобразительного искусства, носил более широкий общеэстетический характер. В пластических искусствах канон как один из моментов, обеспечивающих художественное единство стиля, применяется преимущественно в зодчестве и ваянии. По существу, в этом смысле канон является системой определенных пропорциональных отсчетов, обеспечивающих гармоническое создание прекрасной статуи или произведения архитектуры, и неразрывно связан с живой практикой искусства.

Не нужно думать, что канон являлся системой исполнительских рецептов или сводом произведений, выступающих в качестве некоей идеальной модели для подражания. Такое понимание скорее характерно для искусства Древнего Востока и некоторых периодов в развитии средневекового искусства. В греческом же искусстве обращение к канону отнюдь не приобретает значения точного эталона или отвлеченной нормативизации творчества. Канон содержит в себе как органическое, так и программное начала творческого акта. Канон вырабатывается на основе изучения оптимальных пропорций человеческого тела. Теоретически он стремится уловить в строении человеческого тела воплощение той числовой гармонии, того совершенства пропорций, которые как бы пронизывают весь космос и воплощают в образе человеческого тела идеи гармонии ясно сочлененного целостного мира. Практически скульптор, «строя» статую, все же исходил из определенной системы пропорциональных соотношений в строении реального человеческого тела, причем исходил не из какой-то отвлеченной математической цифры, а из размеров определенной части человеческого тела, которая являлась исходной единицей отсчета. Таковы были отношения ступни, головы, размаха рук, торса, которые должны были укладываться в определенные кратные отношения. Очень возможно, что огромные атланты Агридженто в качестве масштабной единицы отсчета имеют голову. Кратность ее уложения по высоте тела образовала канон. Куросы Полимеда скорее всего построены на соотношении их общего роста к размерам ступни. В V в. до н. э. система отсчета становится менее элементарной, единица отсчета — меньшей, позволяющей более гибкое и дифференцированное построение пропорций. Так, Поликлет находит исходную дробную единицу отсчета, соотнося масштаб человеческого тела к масштабу фаланги большого пальца руки, строя на этом основном отсчете строго продуманную систему других пропорциональных соотношений. Таким образом, сама система пропорциональных отсчетов приобретает характер тонкой игры числовых отношений, всегда связанных, однако, с жизнью реального тела и дающих возможность приблизиться к некоей средней норме пропорций живого тела.

В целом проблема канон — художник может иметь два аспекта. Канон может стать некоторой заданной извне схемой, существующей вне творческой воли художника. Тогда мастер слепо подчиняется стилевому эталону, лишь бессознательно или робко позволяя себе несколько отойти от него (некоторые периоды в искусстве Древнего Востока). Такой отход придает живость произведению искусства, являясь, однако, как бы противозаконным.

Другое понимание канона в практике художника исходит из того, что творческая воля мастера, руководствуясь общими принципами искусства своего времени, его стилевой системой, которую он органически

101