149

7. Гражданин Афин перед судом

Известный греческий оратор и политик IV в. до н. э. Гиперид написал речь для защиты в суде одного из граждан — Ликофрона («Первая речь в защиту Ликофрона»), афинского гражданина, занимавшегося коневодством. В течение трех лет Ликофрон исполнял обязанности гиппарха на острове Лемнос, т. е. командовал отрядом афинской конницы.

В этой речи имеется одно чрезвычайно важное и показательное место, дающее нам ясное представление о менталитете афинянина, как участника процесса, так и судьи: «Протекшее время является наиболее точным свидетелем образа жизни каждого», и судьи должны рассудить его дело, «приняв во внимание всю прожитую мною жизнь», а не по наветам обвинителя (Гиперид. За Ликофрона. I, 14-15).

Ликофрон никогда не был обвинен в чем-либо дурном, и сам никого из граждан ни в чем не обвинял, сам никогда не привлекался к суду и другого не привлекал. Сперва его избрали филархом, затем — гиппархом на Лемносе. Он, единственный из всех когда-либо занимавших эту должность был там гиппархом два года и остался еще на третий. В награду он получил венки от лемносских полисов: один — от граждан Гефестии и два — от граждан Мирины. «Никто здесь не предъявил мне обвинения ни по частному, ни по общественному делу», и все сказанное должно служить доказательством того, что обвинения против Ликофрона в данном процессе ложны (Гиперид. За Ликофрона, I, 16-18).

Естественно, что значительная часть речи посвящена разбору дела, являющегося предметом судебного процесса, доказательству невиновности Ликофрона в том проступке, который послужил основанием для его привлечения к суду (прелюбодеяние), но в качестве аргументов ответчик, как видим, ссылается на свою порядочность в личной жизни и честное исполнение гражданских обязанностей.

Чтение судебных речей, особенно защитительных, показывает, что такого рода аргументы в них часты. Кроме того, поскольку решение суда зависело и от расположения судей, выступавшие стремились использовать также всякого рода средства и приемы, не имеющие непосредственного отношения к существу рассматриваемого дела: ссылались на свою неопытность, приглашали друзей, приводили стариков-родителей и детей, всячески поносили противника,

150

говоря об его жестокости, корыстолюбии, распутстве, мотовстве; отмечали его вызывающий образ жизни, необщительность, отсутствие друзей, надменность и т. д. вплоть до непривлекательной внешности, мрачного взора, манеры говорить высокопарно и быстро ходить, как например, Тимократ в речи Демосфена «Против Тимократа» (Демосфен. XXIV, 195-196), Аристогитон в другой речи Демосфенова Корпуса — «Против Аристогитона. I» (Демосфен. XXV, 51-52) или Тимарх в речи Эсхина «Против Тимарха» (Эсхин. I, 41слл.). Более того, судьи внимали даже рассказам защитников об их собственных заслугах и добрых деяниях их предков (Лисий. XIV, 24).

Мне хотелось бы привлечь внимание к той группе аргументов, с которых я начала лекцию, а именно к обстоятельствам жизни — личной (ιδία) и гражданской (или, как обычно переводят, общественной — κοινονία).

Начну со старейшего из ораторов, вошедших в «Канон десяти аттических ораторов», — Антифонта. Вторая речь в первой из его «Тетралогий» дает прекрасный пример (в данном случае не имеет значения, что так называемые «Тетралогии» не являются подлинными судебными речами, а представляют собой нечто среднее между школьными упражнениями и настоящими речами, написанными для произнесения в суде). Обвиняемый, перечисляя свои заслуги, заявляет: «Я платил многие и большие налоги, много раз был триерархом, блистательно исполнял хорегии... Не считайте подобного человека нечестивым и гнусным» (Тетралогии. Α, β, 12).

Афинский юноша Эпикрат (его имя восстанавливается предположительно) вчинил иск метеку Афиногену — «мастеру составлять речи, рыночному завсегдатаю, и — что самое главное — египтянину» (Гиперид. Против Афиногена. 3). Занимаясь парфюмерным делом уже в третьем поколении, он владеет тремя парфюмерными эргастериями и лавками на агоре, тогда как Эпикрат не продает парфюмерии и не занимается никаким другим доходным делом, но обрабатывает землю, которую дал ему отец (Гиперид. Против Афиногена. 19, 26).

Вопреки закону, запрещающему метекам выезжать во время войны, Афиноген во время войны с Филиппом перед самым сражением покинул город и не отправился вместе с войском к Херонее, а переселился в Трезену. Более того, этот человек настолько, по словам Эпикрата, был подл, что сумел получить в Трезене права гражданина и, сделавшись архонтом, даже изгнал из города граждан, которых

151

афиняне приняли и даровали гражданские права в память о благодеяниях, оказанных трезенцами во время греко-персидских войн (Гиперид. Против Афиногена. 29-31). Отметим, что Эпикрат счел необходимым противопоставить себя — гражданина, обрабатывающего полученную от отца землю и не занимающегося никаким доходным делом, метеку Афиногену — владельцу эргастерия, что было совершенно в духе моральных ценностей полиса.

Напротив, в другой речи Гиперида, написанной в защиту Евксениппа, утверждается, что его образ жизни не дает повода к порицанию (Гиперид. Первая речь в защиту Евксениппа. 23). Что касается богатства Евксениппа, то к существу разбираемого дела не имеет никакого отношения, «большое ли состояние у Евксениппа или малое», но один из обвинителей, Полиевкт, многократно напоминал в своей речи, что Евксенипп богат, и «говоря это, злонамеренно создает у судей неосновательное предубеждение, чтобы они вынесли решение на основании не самого дела, а чего-то другого, независимо от того, провинился ли в отношении вас подсудимый или нет» (Гиперид. 32).

В речи Динарха «Против Аристогитона», подвергшегося судебному преследованию по так называемому делу о деньгах Гарпала (казначея Александра Македонского, бежавшего в Грецию с частью казны), помимо изложения существа дела и перечисления ряда законов, которые нарушил Аристогитон, мы находим перечень совершенных им, по словам обвинителя, преступлений. Еще «в прежние времена он уже много совершил проступков, заслуживающих смертной казни. В тюрьме он провел больше времени, чем вне ее»; «он совершил много других страшных преступлений». Его отца, Кидимаха, присудили к смерти, и тот бежал из Афин, «любящий» же сын спокойно позволил, чтобы отец при жизни терпел нужду в самом необходимом, а после смерти был лишен полагающихся обрядов. Даже в тюрьме Аристогитон занимался воровством у заключенных. «И действительно, афиняне, какого образа мыслей должен быть человек, который из-за подлости своей попал в тюрьму, а там среди остальных злодеев, исключенных из человеческого общества, был сочтен таким негодяем, что даже они не стали относиться к нему так же, как к другим?» — так эмоционально вопрошает подсудимый (Динарх. Против Аристогитона. 9-10). Будучи должником государственной казны, Аристогитон выступает с речами в народном собрании, хотя не имеет на это права.

152

Еще большим пафосом проникнута другая речь Динарха, произнесенная тоже по поводу денег Гарпала, речь против Филокла — гиппарха и стратега, избиравшегося более 10 раз на эту должность. Но он предал и продал эту высокую честь, серебро и золото он ценит больше доверия сограждан, ни клятве, ни стыду, ни справедливости он не придает такого значения, как взятке. Народ проголосовал против его назначения попечителем эфебов, решив, что небезопасно вверять такому человеку своих детей. «Этот мерзавец и предатель» не удержался от денег, раздававшихся в качестве взятки во вред отечеству (Динарх. Против Филокла. 10, 12, 15,18).

Заявив в речи «О своем возвращении», связанной со скандальным процессом о разрушении герм, что превыше всего он ставит «возможность оказания нашему городу какой-либо доброй услуги», Андокид «везде, где дело было сопряжено с каким-либо риском... не щадил ни себя самого, ни своего имущества». Он доставил бревна для весел афинскому войску на Самосе, поскольку македонский царь Архелай, издавна связанный с семьей Андокида узами дружбы, разрешил ему рубить и вывозить лес, сколько тот хотел. Однако примечательно, что Андокид продал бревна Афинам, правда, по себестоимости, хотя мог получить больше. Он привез также хлеб и медь. Благодаря Андокиду воины сумели победить в морском сражении пелопоннесцев «и одни во всем мире спасли тогда наш город». «Немалая заслуга в этом по справедливости принадлежит мне», — без ложной скромности утверждает Андокид (Андокид. II, 11-12, 16).

Андокид сумел также сорвать замысел людей, которые хотели лишить афинян хлеба с Кипра. По его словам, он оказался настолько ловким, что разрушил их планы, «количество груженых хлебом кораблей, которые собираются пристать в Пирее, уже равно четырнадцати», и «остальные корабли, отплывшие с Кипра, придут сюда все вместе немного попозже» (Андокид. II, 21).

Завершает свою защитительную речь Андокид утверждением, что сам он — сторонник демократии, как и его предки: дед его отца, Леогор, поднялся на защиту демократии против тиранов. И «хотя он мог, покончив с враждой и породнившись с тиранами, разделить с ними власть, он предпочел быть изгнанным вместе со сторонниками демократии и в изгнании терпеть всяческие невзгоды, нежели предать дело народа» (Андокид. II, 26).

153

Итак, оказанные полису личные услуги и приверженность демократии самого Андокида и его предков — вот о чем счел необходимым прежде всего сказать в своей апологии этот представитель элитарного, аристократического слоя, стремясь вернуться на родину.

В речи против Алкивиада, приписываемой древними Андокиду (но современными исследователями она почти единодушно признаётся произведением какого-то позднейшего софиста), обсуждается вопрос об изгнании путем остракизма Алкивиада, а также и Андокида. Большая часть ее посвящена описанию вреда, который Алкивиад нанес афинянам и их союзникам, а также его поведению в частной жизни. В общем, Алкивиад «превзошел всякую меру в своих преступлениях» (Андокид. IV, 22).

О себе же оратор говорит немного только в начале и конце речи. В начале речи утверждается, что хороший гражданин должен заботиться не о собственном благе — «лишь те, кто заботится об общественном благе, делают государства сильными и свободными» (Андокид. IV, 1). Заявив в конце речи, что хочет напомнить о том, что совершил он сам, автор ссылается на свою деятельность посла в Фессалии и Македонии, Молоссии и Феспротии, Италии и Сицилии, где он примирил с Афинами одних, расположил в их пользу других и заставил отказаться от поддержки врагов третьих. О своих литургиях Андокид не считает нужным упоминать, но подчеркивает, что всегда оплачивал их из собственных средств. Впрочем, он все-таки называет победы, одержанные им на состязаниях в мужской красоте, в беге с факелами и при постановке трагедий; речь, несомненно, идет не о личном участии, а об исполнении литургий, связанных с подбором, обучением и содержанием участников того или иного состязания.

Самый богатый материал об интересующем нас вопросе содержится в речах Лисия. Рассмотрим некоторые из них.

В речи против обвинений Симона в защиту подсудимого, имя которого не названо, — пожилого состоятельного человека, большую часть занимает рассказ об оскорблениях, нанесенных ему Симоном. Инкриминируемое ему преступление имеет отношение к делам об убийстве, и поэтому суд происходит не в гелиэе, а в Ареопаге. На суде в Ареопаге закон не разрешал говорить о том, что не имело непосредственного отношения к тяжбе, поэтому истец, ссылаясь на этот закон, ограничивается одним фактом, отметив, что мог бы сказать о Симоне еще много другого: во время Коринфской войны

154

Симон подрался с таксиархом Лахетом и единственный из участвовавших в войне граждан был исключен стратегами из войска «как человек, совершенно не подчиняющийся дисциплине и никуда не годный» (Лисий. III, 45). О своих же заслугах истец говорит очень кратко, в самой общей форме: для блага отечества он подвергался многим опасностям, нес много повинностей, не причинил ему никакого зла, а пользы принес много, подражая в этом своим предкам. «Поэтому, — как заключает истец, — я имею право рассчитывать на ваше сострадание» (Лисий. III, 47) (рис. 19).

В речи «Против Андокида по обвинению его в нечестии» мы вновь встречаемся с уже упомянутым процессом о порче герм и профанации мистерий. Речь эта интересна для нас в одном отношении: анонимный автор (ученые не считают ее принадлежащей Лисию) задается вопросом: что судьи должны принять во внимание, чтобы оправдать Андокида? Может быть, то, что он храбрый воин? Нет, оказывается, он никогда не участвовал ни в одном походе ни гоплитом, ни кавалеристом и не служил во флоте, тогда как «много понесли вы и лично труда, много потратили денег как своих собственных, так и государственных, много доблестных граждан вы похоронили из-за бывшей тогда войны». Человек богатый, влиятельный благодаря своему состоянию, собственник судна, он «не захотел, даже в надеж-

Рис. 19. Ареопаг (буквально - холм Ареса, бога войны), где заседал Совет Ареопага [Greece in colour. Editions К. Gouvoussis. P. 25]

155

де на выгоду, привезти хлеб и помочь отечеству» (Лисий. VI, 46-49). Исходя из этого, можно, очевидно, судить о том, в чем в первую очередь заключался долг гражданина: рядового — быть храбрым воином на благо отечества, богатого — помогать ему своим состоянием, в том числе в снабжении хлебом.

Прежде всего о тратах на благо родного полиса говорит в оправдание своего отца обвиняемый в речи Лисия «В защиту имущества Аристофана, произнесенной в процессе с государственным казначейством»: «Мой отец в течение всей своей жизни больше истратил денег на государство, чем на себя и своих близких» (Лисий. XIX, 9). В продолжение 50 лет он служил государству и деньгами, и своим трудом. Как человек, считавшийся искони состоятельным, он не уклонялся ни от одной траты, семь раз был триерархом, исполнял все хорегии. В подтверждение своих слов он просит секретаря прочитать о каждой литургии в отдельности (Лисий. XIX, 57-58).

Поскольку тяжба касалась оставленного отцом истца имущества, которое оказалось гораздо меньше, чем ожидалось, обвиняемый говорит о суммах, израсходованных его отцом на государство и друзей, и сообщает, что тот, как человек порядочный, оказывал помощь друзьям и согражданам: некоторым нуждающимся помог выдать замуж дочерей и сестер, иных выкупил из плена у неприятелей, другим давал деньги на похороны (Лисий. XIX, 56, 59). В заключение обвиняемый добавляет, что все траты его отца были таковы, что от них полис получил честь. Так, например, когда он служил в кавалерии, то не только купил превосходных лошадей, но и своими рысаками выиграл состязания на Истмийских и Немейских играх, так что «наш город был провозглашен победителем, и сам он получил в награду венок» (Лисий. XIX, 63).

Истец по делу об уничтожении священной маслины, имя которого нам неизвестно, в своей защитительной речи прямо просит судей, помимо существа тяжбы, «иметь в виду как сказанное мною, так и вообще всю мою жизнь как гражданина» (Лисий, VII, 30). Как и в уже упомянутой третьей речи Лисия, дело разбирается в Ареопаге, и поэтому подсудимый не имеет права распространяться о своих заслугах. Тем не менее он не может удержаться, чтобы не сказать о них хотя бы кратко, отметив, как очевидно, основное, а именно: «...все возложенные на меня повинности я выполнял с большим усердием, чем к тому обязывало меня государство:

156

снаряжал военные суда, вносил военные налоги, устраивал хоры и вообще исполнял все повинности, не жалея денег, не хуже кого другого из граждан» (там же, VII, 31).

Дать «отчет во всей прожитой жизни» заставили Мантифея обвинения, высказанные при его докимасии, т. е. проверке, которой подвергались граждане — кандидаты на государственную должность. О желании рассказать про прежнюю деятельность Мантифей говорит трижды и даже выражает глубокую благодарность своим обвинителям, которые оказали ему величайшую услугу, заставив дать отчет о всей его жизни (там же, XVI, 1-2, 9). Речь эта считается одним из лучших образцов этопеи Лисия. Перед нами молодой аристократ, храбрый и честолюбивый, стремящийся к государственной деятельности. В своей жизни он воздержан, не склонен к кутежам, игре в кости, попойкам и другим беспутствам. На суде держится уверено и, пожалуй, несколько заносчиво.

Мантифей начинает свою защитительную речь, краткую, насколько возможно, с рассказа о своих семейных делах: двух сестер он выдал замуж, дав им приданое, а с братом они поделили все отцовское наследство.

Что касается жизни общественной, то Мантифей, по его словам, никогда не находился под судом за какое-нибудь позорное гражданское, или уголовное, или политическое преступление. Назначенный в кавалерию, он попросил перевести его в гоплиты, считая для себя позором быть вне опасности. Как он объясняет, «по общему мнению, кавалерия должна была быть вне опасности, а опасность грозила гоплитам» (там же, XVI, 13). На общем собрании своего дема Мантифей предложил его состоятельным членам в походе помочь беднякам деньгами и сам дал двоим гражданам по 30 мин. Во время похода в Коринфскую область он просил поставить его в первом ряду. Мантифей не только с готовностью исполнял распоряжения начальства, но и сам смело искал опасностей. Он поступал так, чтобы заслужить славу доброго гражданина и «получить все, на что имею право, в случае какого-либо несправедливого обвинения» (там же, XVI, 13-17). И в дальнейшем Мантифей никогда не уклонялся от военной службы, идя в поход в числе первых и отступая в числе последних.

Отвечая тем, кто осуждает его за честолюбие, Мантифей ссылается на своих предков, память о которых живет в его душе: они никогда

157

не переставали принимать участие в общественной жизни. Делом и словом он тоже хочет служить на благо отечества.

Тот же мотив — заслужить в глазах судей славу доброго гражданина и «в случае какого несчастья выступить на суде с большей надеждой на успех» — звучит в защитительной речи Лисия по поводу обвинения его в попытке низвержения демократии (Лисий. XXV, 1.3). Именно с этой целью истец, выполняя свои обязанности, нес расходы в большем размере, чем требовало государство (ср. Лисий, VII, 31). Пять раз он был триерархом, четыре раза участвовал в морских сражениях, налогов во время войны платил много и другие литургии исполнял не хуже других граждан (Лисий. XXV, 12).

Как и в речи Лисия в защиту Мантифея, истец по делу о восстановлении пенсии тоже благодарен своему противнику за то, что тот, возбудив против него судебный процесс, тем самым предоставил ему повод дать отчет о своей жизни, тогда как раньше у него не было такой возможности (там же, XXIV, 1). Он — инвалид и бедняк, ремесло дает ему мало прибыли, к тому же самому ему заниматься им уже тяжело, а купить раба он не может. Не может он и купить мула, так что в случае нужды ему приходится брать чужую лошадь. Какие же доводы выдвигает в свою защиту этот бедняк, умоляющий вернуть себе пенсию, помимо аргументов по существу дела? Приводятся некоторые обычные доказательства, с которыми мы уже встречались неоднократно: он — честный гражданин, никогда никого не привлекал к суду и по его жалобе никто не лишился своего имущества. Никогда он не вмешивался в чужие дела, не дерзок и не сварлив, не гордец и не буян. В правление тридцати тиранов он бежал в Халкиду и никому не сделал зла (там же, XXIV, 24-25).

Перед нами жалкий бедняк-калека, слезно умоляющий вернуть ему пенсию в один обол, соответственны и его доказательства своей честности как гражданина. Воевать он, разумеется, не мог, как и выполнять литургии. У него другие достоинства: он никого не привлекал к суду, и это единственное, что сближает его с другими гражданами, о которых речь шла ранее. К тому же он достойно вел себя при тирании тридцати, бежав в Халкиду и деля с другими беглецами опасность. Свои телесные недостатки он уравновешивает душевными достоинствами (Лисий. XXIV, 3). Вот, пожалуй, и все аргументы, которые мог оратор привести в пользу своего заказчика.

158

До сих пор я отбирала материал из защитительных речей Лисия, поскольку, естественно, меня интересовали доводы в пользу истца. Показательны, однако, и доводы обвинителя, которые содержатся в речи Лисия, написанной против Филона при его докимасии (ему выпал жребий быть членом Буле). В числе многих мотивов против избрания Филона обвинитель приводит и отсутствие у него чувства гражданского долга. Во время правления тридцати тиранов он не примкнул к демократам. По сравнению со всеми другими гражданами, которые по мере сил старались помочь отечеству, Филон поступил как раз наоборот: он собрал свои пожитки и уехал в Ороп, где поселился, платя установленный для метеков налог. «Он предпочел жить у них метеком, чем быть с нами гражданином». Филон не сделал ничего полезного для общего блага демократии. Он не был слаб и мог переносить тяготы войны. Не был он и беден и мог своим состоянием прийти на помощь отечеству. Но он «счел за благо лучше самому проводить жизнь в безопасности, чем спасать отечество, деля опасности со всеми гражданами» (Лисий. XXXI, 7, 9-16). Действия Филона чужды демократическому строю — так заключает свою речь против Филона его обвинитель, который, как он заверяет, руководствовался не личной враждой к подсудимому в своем обвинении, а лишь обязанностью соблюдать данные им клятвы (Лисий. XXXI, 2).

Неожиданный для меня результат принесло чтение Корпуса речей Демосфена: они содержат весьма незначительный материал о том, к каким аргументам в свое оправдание прибегали обвиняемые. Объяснение, очевидно, заключается в самом характере речей: Демосфен предпочитал писать обвинительные речи, из 42 судебных речей в Корпусе его речей 40 — обвинительные и только 2 — защитительные («В защиту Формиона» и «О венке за триерархию»).

Речь «В защиту Формиона» отличается от тех, на которые я ранее ссылалась, — в ней предстает иной мир, иные люди: купец и финансовый делец Пасион, его сын Аполлодор, бывший раб Формион. Отмечаются честность Формиона, его справедливость и человеколюбие. Он не причинил «никакого зла ни одному человеку ни в частной, ни в общественной жизни» (Демосфен. XXXVI, 44, 55, 57). Формион был полезен государству и многим гражданам. Благодаря своей репутации он предоставил Афинам кредит — такие деньги, которыми сам не владеет. И все это он делает «не ради имущественной

159

выгоды, а ради человеколюбия, вследствие своей добропорядочности» (там же, 57-59).

В связи с этим утверждением уместно упомянуть о рассуждениях Никобула в речи, написанной Демосфеном для процесса против Пантэнета. В ответ на утверждение, что «афиняне ненавидят людей, дающих взаймы», Никобул поясняет, что негодование заслуженно вызывают те, «которые превращают это в профессию, руководствуясь не человечностью... а исключительно стремлением к выгоде», тогда как Никобул приобрел свои небольшие средства, потратив столько трудов, плавая и рискуя жизнью, и отдал их взаймы, желая оказать услугу. Людей, подобных ему, нельзя отнести к числу профессиональных заимодавцев (Демосфен. XXXVII, 52-54).

Совсем иначе обрисован богач Стефан, который дает деньги взаймы под проценты и наживается на несчастье людей. Я имею в виду первую речь «Против Стефана о лжесвидетельстве», которую для его обвинителя Аполлодора — уже упомянутого сына трапезита Пасиона, — по-видимому, составил тоже Демосфен. «Исследуйте жизнь, которую он прожил», — призывает судей обвинитель. Оказывается, Стефан обобрал трапезита Аристолоха, жульничал и судился, приобретя дурную репутацию. Он стремился скрывать от государства свое имущество, «получая через трапезу неуловимые доходы», и делал это, «чтобы не исполнять хорегий, триерархий, всего другого, что надлежит исполнять гражданину. Это ему и удавалось... Никто не видел, чтобы он нес какую-либо литургию, даже самую незначительную» (Демосфен. XLV, 63-66). Он подл, и подлость его основывается на богатстве, ради которого он сделает, пожалуй, все что угодно. Как видим, некоторые полезные для статьи сведения можно извлечь и из обвинительных речей.

К заслугам своих предков обращается Эпихар в речи «Против Феокрина» (написанной либо Демосфеном, либо Динархом). Его дед, тоже Эпихар, одержав победу на Олимпийских играх в забеге мальчиков на стадий, «увенчал венком победителя наш город и умер, пользуясь у ваших предков доброй славой». Во имя Афин много подвигов совершил Аристократ, сын Скелия, — дядя деда Эпихара, чье имя носит присутствующий на суде брат произносящего речь Эпихара (там же, LVIII, 66-67). Правда, этими фактами Эпихар и ограничивается, доказывая подлость Феокрина и его сторонников и противопоставляя им своих предков.

160

Пожалуй, с точки зрения господствующей тогда системы ценностей небезынтересно сослаться на обвинение Аристогитона в том, что «его душа не занята никакими заботами об общественном благе. Он не занят ни ремеслом, ни земледелием, ни какой-либо другой полезной деятельностью, его не соединяет ни с кем ни общение, ни человеколюбие» (там же, XXV, 51).

Как видим, приведенный материал свидетельствует, что сложился своего рода набор аргументов, к которым прибегали в судебных речах обвиняемые в свою защиту. Ссылаются на свое стремление служить отечеству и помогать ему. Говорят о своей воинской службе, участии в походах и сражениях. Поскольку мы имеем дело преимущественно с людьми состоятельными, одно из основных доказательств честного выполнения гражданского долга — исполнение литургий: триерархии, хорегии и др. Упоминание о литургиях встречается особенно часто. Напоминают о денежных тратах — уплате налогов, помощи хлебом, предоставлении полису кредита. Сутяжничество, очевидно, не входило в число гражданских добродетелей, судя по тому, как часто в речах ссылаются на то, что ни сами не привлекались к суду, ни другим не вчиняли иска. В согласии с господствующими моральными нормами, себе в заслугу ставят заботу о родителях и родственниках, помощь друзьям. В общем, о том же говорится и в обвинительных речах, только, так сказать, со знаком минус, т. е. об отсутствии этих достоинств, всего того, что сопряжено с понятием доброго гражданина.

Думаю, что причины такого поведения очевидны: возможность сослаться на свои заслуги в случае необходимости. Афиняне, оказавшиеся вовлеченными в судебный процесс, не скрывали этого. Как говорит обвинитель Аристогитона, «мне приходилось видеть обвиняемых, которые, будучи уличены в проступках и не имея возможности доказать свою невиновность, одни прибегали к ссылкам на умеренность и разумность своего образа жизни, другие говорили о добрых делах и литургиях своих предков, третьи — о других вещах подобного рода. Этим они вызвали у судей сочувствие и человеколюбие» (Демосфен. XXV, 76). Единственная поправка, которую я бы сочла нужным сделать, — ко всем этим аргументам прибегали и тогда, когда были возможности доказать невиновность.

В свое время мне приходилось уже писать о стимулах, побуждающих некоторых состоятельных граждан при исполнении литургии

161

нести расходы, превосходящие обязательные (см. Человек и общество в античном мире, 1998. С. 316 слл.). Приведенный теперь материал позволяет рассматривать этот вопрос несколько шире — в том смысле, что следует говорить не только о литургиях, но и об иных тратах, прежде всего об уплате налогов, а также о других проявлениях необязательного рвения и щедрости в отношении полиса, превышающих обычный уровень.

Я отмечала также, что одной из основных причин такого поведения была филотимия, т. е. стремление к почету как одно из выражений свойственного греческой цивилизации агонального духа. Подобного рода мотивация выглядит вполне резонно в условиях такой общественной структуры, как полис, который представлял образование общинного типа с достаточно сильным коллективистским началом.

Однако, как я уверена, было бы неправильно ограничиваться филотимией. Помимо этого, так сказать, идеального стимула выявляется и второй, более приземленный и практический. Позволю себе вернуться к двум речам Лисия, отрывки из которых приводились выше. Мантифей во время войны «сам смело искал опасностей», и хотя ему было страшно, он хотел заслужить в глазах сограждан славу доброго гражданина и получить все, на что имеет право «в случае какого-либо несправедливого обвинения» (Лисий. XVI, 17). Еще более определенно та же мысль высказана в другой речи Лисия: «Но я нес расходы в большем размере, чем требовало государство, с той целью, чтобы этим заслужить в ваших глазах славу доброго гражданина и в случае какого несчастья выступить на суде с большей надеждой на успех» (там же, XXV, 13). С наивной простотой и непосредственностью здесь высказывается даже не надежда, а уверенность в том, что все сделанное для родного полиса сверх необходимого обеспечит гражданину более благоприятное отношение судей.

Афинская судебная практика конца V-IV в. до н. э. дает большое количество свидетельств такого рода, что приводит к убеждению, что подобная аргументация выглядела в глазах судей достаточно убедительной.

Видимо, данная черта юридической мысли греков существовала не сама по себе, но в связи с более общей концепцией, отличающейся от современных взглядов. Быть может, суть ее с неожиданным Для него лаконизмом лучше всего высказал Демосфен: «...дар по

162

справедливости заслуживает благодарности и похвалы» (Демосфен. XVIII, 113). Демосфен говорит как раз о расходах в пользу полиса. В качестве примера он называет еще четырех граждан, которые приложили собственные средства, за что были награждены венками и получили благодарность от государства. Ряд исследователей справедливо ставят генезис этого убеждения в связь с общей «теорией дара» как социальной категории, типичной для архаических обществ (см. Мосс, 1996).

Дар в соответствии с этой теорией выступает универсальным средством установления отношений в архаических обществах и не имеет ничего общего с обменом или торговлей, хотя иногда может, став традиционным, заменить их. В раннеархаическом обществе институт этот уже известен, обмен дарами гомеровских героев — классическое проявление действия данного института. Становление и развитие демократического полиса существенно изменили его, особенно после введения литургий, ориентированных не на отдельных индивидов, но на коллектив в целом, однако сама идея обязательств, возникающих при даре, сохранилась. В ответ на литургии, уплату налогов и другие расходы гражданин рассчитывал на благодарность и похвалу, проявляющиеся в славе доброго гражданина, а в случае судебного процесса — не только на благоприятное отношение к себе со стороны судей, но и на некоторые привилегии. Широкое распространение в судебных речах такой системы аргументации побуждает считать, что подобная практика была живой и действенной в рассматриваемое время (рис. 20).

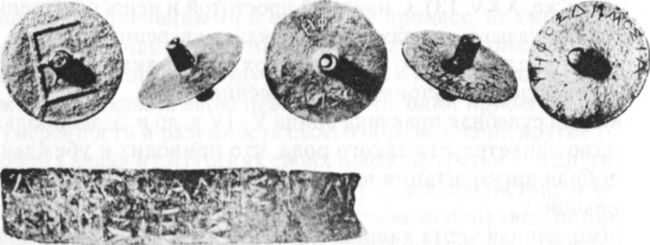

Рис. 20. Бронзовые или деревянные жетоны судей IV в. до н. э. Жетон без отверстия означает - невиновен, с отверстием - виновен [The Athenian citizen. Prepared by M. Lang. New Jersey, 1960. Pict. 22]

Подготовлено по изданию:

Маринович Л. П.Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению : учебное пособие / Л. П. Маринович. — М.: КДУ, 2007.- 212 с.: ил.

ISBN 978-5-98227-183-9

© Маринович Л. П., 2007

© Издательство «КДУ», 2007