137

Греки и варвары в Западном Крыму

- 1. Ареал и природные условия......137

- 2. Демографическая ситуация......139

- 3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму.......145

- 4. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму.....174

- 5. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: оценка степени взаимовлияний.....196

1. Ареал и природные условия

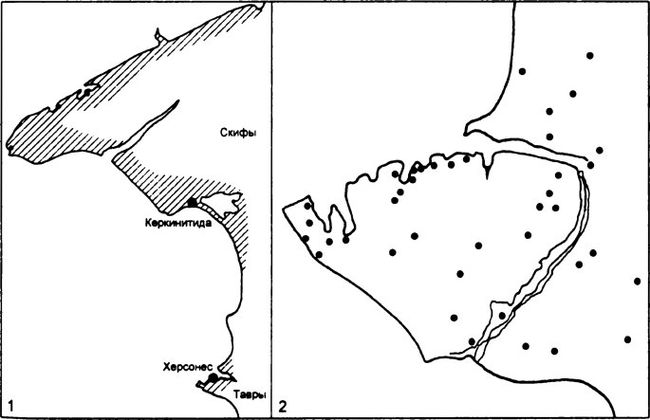

Географическое понятие Западный Крым, в отличие от устоявшегося и общеупотребительного Восточный Крым, в археологической литературе употребляется редко. Как правило, выделяются и изолированно рассматриваются два района Западного Крыма — Северо-Западный Крым и Юго-Западный В основе такого деления, скорее всего, лежит отсутствие отчетливо выраженных остатков поселений античного, как, впрочем, и более раннего времени на всем протяжении побережья от Северной косы города Севастополя до Сакско-Евпаторийского района (Раевский. 1968. С. 128; Щеглов. 1978. С. 18) (см. рис. 10.1)

Рис. 10.1 — Карта-схема территории Херсонесского государства конца IV — начала III в. до н. э. (по А. Н. Щеглову); 2 — варварские поселения и могильники в Юго-Западном Крыму первой половины I тыс. до н. э. (по Л. Соловьеву, С. Ф. Стржелецкому, О. Я. Савеле)

139

Правда, в последние годы обследование побережья позволило выявить новые памятники античного времени к югу от Евпатории, самое южное из которых — поселение Ново-Федоровка. Немногочисленные находки, относящиеся также к упомянутой эпохе и происходящие из междуречья Альмы и Качи (Зубарь, Колтухов, Мыц. 1991), служат основанием для утверждения о том, что все это правобережье в IV—III вв. до н. э. было частью Херсонесского государства (Ланцов. 1991). Однако отсутствие четкой системы поселений, такой, с которой мы встречаемся в Северо-Западном Крыму, заставляет относиться к этому предположению с известной долей скепсиса. Во всяком случае, совершенно очевидно, что даже если Херсонес как-то и контролировал эти территории, то значение их в хозяйстве государства, в его политической структуре было совершенно иным, нежели Северо-Западный Крым или Гераклейский полуостров1.

Немалую роль для такого резкого разграничения Северо-Западного и Юго-Западного Крыма играют, конечно, природно-географические условия. Северо-Западный Крым, включающий в себя Тарханкутское плато и северную часть Евпаторийской пологоволнистой равнины, составляет западную часть равнинного степного Крыма, который, в свою очередь, является непосредственным продолжением Северо-Причерноморской низменной равнины (Дзенс-Литовская. 1938; 1951; Подгородецкий. 1979).

Юго-Западный Крым — это район гор и предгорий; таким образом, различия между двумя районами Западного Крыма с точки зрения природной, ландшафтной совершенно очевидны. Между тем если рассматривать

1 Со времени, прошедшего после написания данного раздела, появились новые материалы, позволяющие более полно осветить отдельные вопросы, рассмотренные в исследовании Е. Я. Рогова. К таким вопросам относится проблема реконструкции границ Херсонесского государства рубежа IV-III вв. до н. э. (Ланцов С. Б. О границах территории Херсонесского государства на рубеже IV—III вв. до н. э. // Херсонесский сборник. 2004. Вып. XIII. С. 121-153). Некоторые выводы, предлагаемые вниманию читателя, были в свое время откорректированы или пересмотрены самим Е. Я. Роговым. Например, интерпретация захоронений в подстенном склепе 1012 (Столетие открытия подстенного склепа 1012 в Херсонесе // Stratum plus. 2000. №3 .С. 88-97; Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом // Боспорский феномен. 2002. Ч. 1. С. 26-42), заключения относительно присутствия выходцев из Ольвии в Северо-Западном Крыму в V — первой половине IV в. до н. э. (Ольвиопролиты в Северо-западном Крыму // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Сборник памяти Ю. В. Андреева. СПб., 2000. С. 269-274). По нашему мнению, эти изменения нисколько не уменьшают научного значения исследования Е. Я. Рогова, касающегося наиболее дискуссионных моментов истории Херсонеса Таврического. Выводы исследователя, позволяющие по-новому взглянуть на многие вопросы истории Западного Крыма, не потеряли актуальности до настоящего времени. Поэтому мы сочли возможным издать эту часть работы в авторском варианте, предложенном в 90-е гг. XX в.

139

и сравнивать места расположения греческих апойкий в обоих названных районах, то резких различий в природных условиях и ландшафтах мы не обнаружим.

Понижения между увалами Тарханкутского плато, склоны балок и устьевые части, приморские долины и вся прибрежная зона в интересующую нас эпоху были покрыты густой древесно-кустарниковой растительностью, что делало Тарханкутский полуостров своеобразным лесостепным островом в причерноморских степях, подобно приднепровской Гилее (Щеглов. 1978. С. 25; Подгородецкий. 1979. С. 34).

Географически прибрежная часть Юго-Западного Крыма относится к предгорной провинции горного Крыма. Предгорья — это своеобразное звено, связывающее Крымские горы с равнинами. Полосой от 10 до 40 километров они протянулись от мыса Фиолент до Керченского полуострова. Ландшафтно — это холмистая степь, постепенно переходящая во внешнюю гряду Крымских гор. Но западе степь обрывается к морю высоким береговым клифом, сложенным глинистыми сланцами, в нескольких местах клиф прерывается обширными долинами, по которым выходят к морю реки Бельбек, Альма и Кача. На юге предгорья оканчиваются Гераклейским полуостровом. Со склонов Сапун-горы, Карагачской возвышенности и Каранских высот местность постепенно понижается к морю на запад и северо-запад, образуя обширное каменистое слабохолмистое плато, изрезанное балками. Все балки, за исключением Мраморной, впадают в бухты на северном пониженном побережье Гераклейского полуострова (Бабенчиков. 1941. Л. 2-3).

Растительность предгорий более всего сходна с лесостепной, открытые места имеют хорошо выраженную степную растительность. В древности, в частности, в античное время, значительные массивы предгорий были покрыты древесно-кустарниковой растительностью, реликтовые остатки которой сохранились до наших дней (Ена. 1983. С. 78). По-видимому, скорее следует говорить о природно-ландшафтных различиях не столько тех конкретных мест, где селились эллины, сколько о резких различиях районов, окружающих эти зоны расселения.

2. Демографическая ситуация

К моменту появления первых греческих апойкий на побережье Западного Крыма во второй половине VI в. до н. э. — Керкинитиды и поселения на берегу Карантинной бухты — Крымский полуостров не был безлюдным. Сообщения древних авторов о жителях полуострова для этого раннего времени немногочисленны. По существу, к сообщениям, как-то касающимся Западного Крыма, можно отнести лишь краткое упоминание города Каркинитиды Гекатеем Милетским в передаче Стефана Византийского (Нес. fr. 153,

140

Steph. Byz. s.v. ΚΑΡΚΙΝΙΤΙΣ), имея в виду, что речь идет все же о Крымской Каркинитиде, а не о Дунайской (Куклина. 1985. С. 85, 100; ср.: Дашевская. 1981. С. 228), и, пожалуй, сведения, содержащиеся в скифском логосе Геродота (Her., IV, 20, 99-101, 103). Сообщения обоих авторов неоднократно и весьма разносторонне анализировались в научной литературе (См., например: Доватур, Каллистов, Шишова. 1982. Ком. 221, 222, 577, 600; Столба. 1993. С. 56-61).

Сообщение Гекатея настолько кратко, что могло служить основой для догадок самого разного рода, в частности, и об основании города скифами еще до конца VI в. до н. э. (Романченко. 1896. С. 230-231 ; Орешников. 1892. С. 7). Ближе к истине, надо думать, те исследователи, которые связывают обозначение города как скифского не с обстоятельствами его возникновения, а с расположением его в Скифии (Дашевская. 1970. С. 122). С уверенностью можно говорить л ишь о том, что ко времени составления «Землеописания» Гекатеем ок. 500 г. до н. э. город уже существовал.

Более обстоятельны сведения, сохранившиеся в скифском рассказе Геродота. Они служат основой для реконструкции границ расселения тавров, которые живут в гористой, выступающей в Понт стране южнее линии Керкинитида-Феодосия (Щеглов. 1988. С. 56-57; Столба. 1993. С. 53). «От Таврики выше тавров в области обращенной к восточному морю живут уже скифы» (Her. IV, 100), т. е. севернее тавров остальную часть полуострова занимают скифы.

Судя по сведениям письменных источников, в VI-IV вв. до н. э. на территории Крымского полуострова жили только три народа: эллины, тавры и скифы. Правда, некоторые исследователи, опираясь на легенду, изложенную Геродотом о потомках слепых рабов, произошедших от браков скифя-нок с рабами, допускают существование еще одного народа, произошедшего в результате смешения доскифского и скифского населения (Ольховский. 1982. С. 77; Ольховский, Храпунов. 1990. С. 27; Щеглов. 1988. С. 57). Явный мифологический характер Геродотова сюжета заставляет рассматривать это допущение как весьма шаткое.

Информация о таврах и их хозяйственном укладе, имеющаяся в письменных источниках, очень скудна. Начиная с Геродота, за таврами закрепилась репутация диких воинственных горцев, которые «живут (награбленной) добычей и войной» (Her. IV, 103). По Псевдо-Скимну, тавры ведут кочевую жизнь в горах (Ps. Scymn. Peripl. 831 -832). Эти краткие сведения служат основанием для общих суждений о хозяйстве тавров, которое рассматривается как застойное, находящееся на низком уровне развития (Щеглов. 1981. С. 209; Крис. 1981. С. 54). Основу хозяйства составляет яйлажное скотоводство и примитивное земледелие, а также, как один из видов хозяйственной деятельности, набеги и пиратство (Щеглов. 1988. С. 60). Послед

141

нему виду хозяйственной деятельности тавров придается, по-видимому, неоправданно большое значение. Прямо тавры названы пиратами только у Диодора, и то в числе кавказских народов — гениохов и ахейцев (Diod., XX, 25). Все остальные авторы акцентируют свое внимание на том, что тавры приносят в жертву сбившихся с пути или спасающихся в бухте Символов (Strabo. VII, 4, 2) пришельцев (Mela, II, 11 ) или просто чужеземцев (Schol. Callim. III, 174). Считается, что разбой у тавров еще не был связан с торговлей, а захват пленных не преследовал целей работорговли (Зельин, Трофимова. 1969. С. 209). Наряду с этим, отсутствие сколько-нибудь ясно выраженных материальных следов пиратской деятельности в виде остатков награбленной добычи (посуда, металл и пр.) заставляет усомниться в наличии такой отрасли хозяйства у племен горного и предгорного Крыма (Лесков. 1965. С. 167). Обломки античной керамики VI-V вв. до н. э. на памятниках этого района чрезвычайно редки.

Замкнутый и малодинамичный образ жизни, существование застойных форм хозяйства обусловили, по мнению некоторых исследователей, главную черту этнопсихологии тавров — акоммуникативность, переходящую во враждебность к чужакам (Щеглов. 1988. С. 61). Между тем находки на поселениях и в могильниках предгорного и горного Крыма, прежде всего — металлических изделий, свидетельствуют о том, что связи населения, проживавшего в горном Крыму, со степным Северным Причерноморьем не только существовали, но были весьма активными. Типы мечей, кинжалов, наконечников стрел, деталей конской сбруи, украшений находят полные аналогии в степных комплексах Северного Причерноморья, начиная с VII в. до н. э., а быть может и раньше (Крис. 1981. С. 44-49; Колотухин. 1987. С. 9-17; 1996. С. 35-66). Будем помнить также и то, что, судя по сообщению Геродота (Her., IV, 119), тавры хотя и не вошли в антидариевскую коалицию, однако сохраняли со скифами не враждебные отношения. Надо полагать, что на север, в сторону причерноморских степей это «застойное» общество все же закрытым не было. Насколько оно было закрытым по отношению к крымским эллинам, сказать трудно, но пантикапейское погребение тавра Тихона говорит как будто о том, что закрытость и акоммуникативность тавров проявлялась не везде и не во всем.

Попытки совмещения картины, составленной на основе анализа письменных источников с археологическими реалиями, всякий раз приводят к несовпадениям, различиям и чаще всего к противоречиям буквально во всех вопросах, начиная с расселения племен и вплоть до уже упоминавшейся акоммуникативности тавров. Археологические материалы, полученные за десятилетия исследования памятников степного, горного и предгорного Крыма, оказались богаче и разнообразнее представлений, сложившихся на основе античной литературной традиции.

142

Анализ археологических источников показывает, прежде всего, отсутствие в Крыму культурного единообразия. Скифские (степные кочевнические) памятники появляются в равнинном Крыму не ранее третьей четверти VII в. до н. э. В ранний период, по крайней мере до начала V в. до н. э., количество их невелико, но, судя по тому, что некоторые из них найдены в предгорьях, следует думать, что полуостров в течение VI в. до н. э. был освоен кочевниками полностью (Ольховский. 1982. С. 76).

Увеличение числа скифских степных погребений в равнинной части полуострова происходит в V в. дон. э. и особенно — в IV в. дон. э. Лишь с этого времени можно говорить о локальном крымском варианте скифской культуры (Ольховский. 1978. С. 18). Т. Н. Троицкая еще в 50-х гг. выделила три варианта в культуре крымских скифов: восточнокрымский, центральный и северо-западный (Троицкая. 1951; 1954). Спустя два десятилетия этот вывод был подтвержден В. С. Ольховским, который располагал выборкой памятников, во много раз превосходящей выборку Т. Н. Троицкой. По Ольховскому, крымский локальный вариант скифской культуры делится на четыре зоны: восточнокрымскую, предгорную, северо-западную и северокрымскую (Ольховский. 1978. С. 17). Памятники каждой из этих зон обладают некоторым набором отличительных признаков.

Детальный анализ погребальных сооружений и погребального обряда памятников Крымского полуострова позволил помимо локального варианта скифской степной культуры выделить здесь еще три группы вполне своеобразных памятников: мегалитическую горного Крыма, кизил-кобинскую предгорий и группу памятников равнинного и предгорного Крыма, содержавшую лощеную керамику с резным и гребенчатым орнаментом (Ольховский. 1982. С. 78).

Сопоставление погребального обряда выделенных групп памятников привело к выводу о том, что степные скифские памятники и памятники мегалитические вполне самостоятельны и оригинальны; сходства между ними почти нет. Кизил-кобинские памятники предгорий синкретичны, включают в себя элементы группы II и группы IV. Сходен с кизил-кобинским погребальный обряд четвертой группы, но он содержит в себе и элементы группы I (Ольховский. 1982. С. 73-77).

Попытка этнической идентификации выделенных групп, как это чаще всего и бывает, оказалась безуспешной. Если степные крымские памятники, идентичные памятникам степного Северного Причерноморья, можно считать скифскими в широком и достаточно условном понимании этого этнонима, то какая из трех оставшихся групп соответствовала историческим таврам — неясно.

Как известно, кизил-кобинская археологическая культура была выделена в 20-х гг. Г. А. Бонч-Осмаловским (Бонч-Осмаловский. 1926. С. 91-94).

143

К этой культуре он отнес поселения с лепной лощеной и рельефной керамикой и каменные ящики, т. н. мегалиты, где также была найдена такая керамика. По мнению Г. А. Бонч-Осмаловского, эта культура могла принадлежать ранним таврам. Поскольку никакого иного народа античная литературная традиция в Крымских горах не знала, принадлежность этой культуры ранним таврам казалась естественной и была принята большинством исследователей (Репников. 1927; Дашевская. 1958; Шульц. 1959; Лесков. 1965; Граков. 1971).

Между тем уже на первом этапе изучения кизил-кобинской культуры было замечено несоответствие характеристики тавров письменных источников археологическому контексту, из которого следовало, что племена, оставившие памятники этой культуры, имели развитое хозяйство (Дьяков. 1940. С. 84; Крис. 1971. С. 160-163; Щепинский. 1969. С. 249; 1971. С. 232). Появлялась возможность поиска иного, отличного от тавров, этноса.

По мере накопления материала становилось очевидно, что признаки, характерные для кизил-кобинской культуры, прежде всего чернолощеная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, не ограничиваются только горным и предгорным Крымом, но встречаются и в равнинном Крыму и даже за пределами полуострова (Троицкая. 1957; Щепинский. 1987).

Две археологические культуры и соответственно два этноса — тавров и кизил-кобинцев — выделил в предгорном Крыму А. А. Щепинский (Щепинский. 1987. С. 57-77). И кизил-кобинцы, и тавры жили на одной территории и одновременно, иногда даже памятники их располагались рядом. Таврская культура характеризуется каменными ящиками гор и предгорий, а также поселениями с керамикой, украшенной валиками и налепами. Кизил-кобинская культура представлена поселениями с керамикой, украшенной резным и гребенчатым орнаментом: по А. А. Щепинскому, памятников этой культуры известно около 200. Они подразделяются на городища с естественной или искусственной защитой, крупные земледельческие поселки, деревни, хутора, стоянки, загоны для скота и святилища; погребения этой культуры — подкурганные, совершались в ямах или подбойных могилах с западной ориентацией вытянутых костяков (Щепинский. 1987. С. 63-83). Ареал кизил-кобинской культуры частично совпадает с ареалом таврской, но занимает территорию всего Крыма и выходит за его пределы (Щепинский. 1987. С. 84-94. Рис. 24).

Две археологические культуры и соответственно две этнически различные группы населения — тавров и кизил-кобинцев — в стране горного Крыма выделяет X. И. Крис. Она пришла к заключению, что мегалитические памятники южного берега и Главной гряды Крымских гор принадлежат таврам, область расселения кизил-кобинцев — крымские предгорья, где они оставили поселения и каменные ящики (Крис. 1981. С. 55-56).

144

Обе концепции очень близки и одинаково порождают целый ряд новых вопросов, не разъясняя старых. Новые материалы, добытые в последние годы, полностью опровергают предположения обоих авторов, не оставляя сомнений в том, что выделение двух культур и соответственно двух этносов в предгорном и горном Крыму не обосновано (Колотухин. 1987. С. 6-27).

Нельзя не согласиться с А. Н. Щегловым, который не видит достаточных оснований для выделения в Крыму «третьей» и «четвертой» культур варварского населения. На территории Крымского полуострова фиксируется только северопричерноморская степная культура кочевников и культура памятников кизил-кобинского типа с локальными ее вариантами или хронологическими этапами, этническое содержание этой последней культуры не имеет пока удовлетворительного объяснения (Щеглов. 1988. С. 70). Если принять гипотезу А. Н. Щеглова о соответствии кизил-кобинской культуры двум хозяйственно-культурным типам — горному земледельческо-скотоводческому и степному «скифоидному» кочевому или полукочевому, то это в какой-то мере объясняет присутствие отдельных элементов кизил-кобинской культуры в степных крымских памятниках. К этому только следует добавить, что процесс смешения степной скифской культуры и степного варианта кизил-кобинской культуры начался гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор и, разумеется, ранее того, когда этот процесс оказался зафиксирован античной литературной традицией

Крымский полуостров вообще, а главным образом — его степная часть, представляет собой одну большую контактную зону, где, начиная с VII в. до н. э. интенсивно проходили процессы обмена культурными традициями. Именно поэтому крымские памятники с таким трудом поддаются группировке.

Археологические памятники Северо-Западного Крыма позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в VI-V вв. до н. э. оседлого населения здесь не было. Памятники кочевников представлены исключительно погребениями в курганах, и хотя количество исследованных памятников пока невелико, специфические особенности этой группы памятников проступают достаточно отчетливо (Дашевская. 1971. С. 151-155; 1981. С. 218-225; Ольховский. 1982. С. 61-69).

В данный момент менее важно, как и сколько хозяйственно-культурных типов следует выделять на материалах памятников крымских степей, гор и предгорий. Как видно из всего изложенного выше, эти вопросы далеки от своего разрешения. Гораздо важнее иное, а именно — сам факт существования различных в культурном и хозяйственном отношении групп туземного населения в областях расселения эллинов в пределах Западного Крыма: в юго-западной Таврике греческие поселенцы столкнулись с горными полуоседлыми и оседлыми племенами, в то время как в северо-западной — с кочевниками. Несомненно, что специфические особенности туземного

145

населения Таврики не могли не отразиться на процессе колонизации и на взаимоотношениях колонистов с аборигенами.

3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму

3.1. Особенности греческой колонизации Юго-Западного Крыма

Существующие ныне представления о процессе и характере заселения эллинами Юго-Западного Крыма полностью находятся в рамках т. н. дорийской модели колонизации (Щеглов. 1986; 1994; Виноградов, Щеглов. 1990). Суть модели сводится к насильственному внедрению дорийских колонистов на какую-либо территорию, захвату земель, занятых местными жителями, и обязательному подчинению последних с установлением одной из форм зависимости от гражданской общины.1

Спору нет, многочисленные примеры внедрения дорийских гражданских коллективов в среду местных жителей и их взаимоотношения демонстрируют за редким исключением именно такой путь освоения новых территорий (см., например: Виноградов, Щеглов. 1990). Однако при этом следует иметь в виду, что сама схема или модель дорийской колонизации могла возникнуть и возникла исключительно из анализа письменных источников, но на археологическом материале еще ни разу не была продемонстрирована. Не опираясь на конкретный археологический материал, модель, естественно, не учитывает особенностей становления и развития дорийских общин на новых территориях.

С другой стороны, существует опасность и другого рода: модель изначально может задавать направление в осмыслении и интерпретации археологических материалов, которые «подгоняются» под готовую историческую конструкцию, лишь ее иллюстрируя. При этом неизбежно факты оказываются упрощенными, противоречия между ними сглаживаются или не учитываются вовсе.

Добавим к этому также и то, что целый ряд пассажей, содержащихся в письменных источниках и положенных в основу модели, не может быть интерпретирован однозначно, и это естественным образом приводит исследователей к различным выводам (ср.: Фролов. 1981; Свенцицкая. 1967; Сапрыкин. 1986. С. 30-35). Важно при этом подчеркнуть, что все эти сведения

1 О дорийской модели см.: дискуссия на симпозиуме «Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации» // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. С. 273-291; Щеглов А. Н. 1986. С. 174-176; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 369 сл.; Фролов. 1981. С. 29. Библ.

146

не относятся к деятельности дорийцев в Юго-Западном Крыму и могут привлекаться в качестве аналогий лишь с известными оговорками.

Попытаемся взглянуть на ход колонизационной деятельности эллинов в этом районе Крымского полуострова, не ограничиваясь рамками моделей.

3.2. Проблема основания Херсонеса

Среди современных исследователей до недавнего времени меньше всего сомнений вызывал вопрос о времени основания Херсонеса. Согласно гипотезе А. И. Тюменева, развившейся из замечания немецкого ученого Г. Шнайдервирта, событие это скорей всего могло случиться в 422/421 г. до н. э. (Schneiderwirth. 1887. S. 5; Тюменев. 1938). Предложенная дата получила признание в отечественной и зарубежной историографии, хотя никогда и не подвергалась критике. Между тем, несмотря на всеобщее признание, основание города Херсонеса в последней четверти V в. до н. э. остается все же гипотезой (Щеглов. 1976. С. 13).

Дискуссионным оставался вопрос о существовании на месте дорийского Херсонеса более раннего поселения. Наличие в культурных слоях города материалов более ранних, чем последняя четверть V в. до н. э., заставляло предполагать существование на берегу Карантинной бухты раннего ионийского поселения — фактории или морской станции (Ростовцев. 1918. С. 89; Гриневич. 1927. С. 21), торговой фактории (Блаватский. 1949. С. 145; Жебелев. 1953. С. 77,80) или временной якорной стоянки (Стржелецкий. 1959. С. 68; Зедгенидзе. 1979. С. 30).

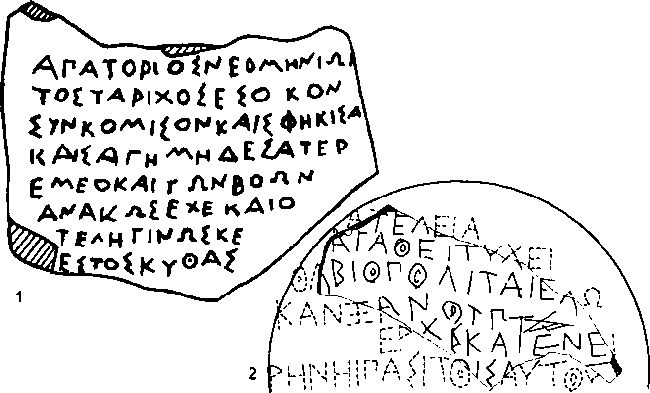

Исследования в восточной части Херсонесского городища, проводившиеся в последние десятилетия (Золотарев. 1986; 1986а; 1988), а также ревизия и анализ ранних материалов некрополя Херсонеса (Монахов, Абросимов. 1993) ставят существование раннего поселения на месте дорийского Херсонеса на твердую почву неоспоримых фактов. Археологические материалы более древние, нежели последняя четверть V в. до н. э. инициировали попытку пересмотра и источников исторических, результатом которой явилась гипотеза об основании Херсонеса гераклеотами, делосцами и ионийцами не в последней четверти V в. до н. э., а столетием ранее, точнее в 528/ 527 гг. до н. э. (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36-46; 1999. С. 91-129). В основе гипотезы лежит интерпретация серии остраконов из Херсонеса, датированных авторами временем от конца VI до конца V в. до н. э. ( Виноградов, Золотарев. 1990. С 48-74; Vinogradov, Zolotarev. 1990. C. 85). Поскольку в таврической апойкии на протяжении всего V в. до н. э. «в политической жизни безо всякого перерыва регулярно применялась одна из самых радикальных мер греческой демократии — остракизм», следует считать установленным не только наличие полиса и соответствующих полисных институтов, но и на протяжении всего этого времени демократической фор

147

мы правления. Дело за малым — остается только найти этот полис на территории Херсонесского городища.

Из поля зрения авторов, сосредоточивших основное внимание на разборе эпиграфических, нарративных и литературных источников, как-то само собой выпали источники археологические. Откровенно говоря, весьма поверхностная проработка этого важнейшего и даже, пожалуй, решающего источника в очередной раз свелась к превращению его в иллюстрацию построений, полученных при работе с источником историческим. А напрасно.

Если брать за точку отсчета начало херсонесского полиса 528/527 гг. до н. э., то неизбежно придется искать объяснения целому ряду противоречий. Нет никаких следов строительных остатков существовавшего более столетия полиса, и только в конце V в. до н. э. жители таврической апойкии начинают строить загадочные полуземляночные жилища, коих к настоящему времени открыто тоже не очень много — чуть более десятка (Золотарев. 1998. С. 29-32).

Две-три сотни черепков, относящихся к концу VI — первой половине V в. до н. э. ( часть из них может быть датирована и более поздним временем), несопоставимы с десятками тысяч керамических обломков из синхронных слоев даже таких сравнительно небольших центров, как Керкенитида или Мирмекий, уже не говоря об Ольвии, Пантикапее или Фанагории. Эти несколько сотен обломков, накопившихся за более чем столетний период существования города ( с последней четверти VI в. до н. э. по конец V в. до н. э.) на берегу Карантинной бухты, фиксируют мизерное и скорее всего эпизодическое поступление импортных товаров.

Если отвлечься от цепочки допущений и основанных на них предположений, неизбежных при интерпретации источников исторических, оставаясь при этом на твердой почве археологических реалий, то необходимость сопоставления материалов из Херсонеса с синхронными материалами других памятников в Северном Причерноморье станет очевидной. Самые первые поверхностные прикидки в этом направлении заставляют признать керамический комплекс архаического времени из Херсонеса совершенно необычным. Прежде всего это касается соотношения групп керамики в керамическом комплексе — находки ионийской полосатой керамики «представлены обломками нескольких сотен» фрагментов, а находки амфор — «многими десятками» (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36). На любом синхронном архаическом памятнике соотношение окажется обратным — как известно, доля амфор обычно составляет от 70 до 90%.

Невозможно объяснить полное отсутствие монетных находок этого времени — невероятно, чтобы за все годы исследования Херсонесского городища не было найдено ни одного экземпляра хотя бы иногородних монет (Гилевич. 1968). Правда, справедливости ради следует указать на находки

148

двух ольвийских ассов, которые, впрочем, датируются второй половиной V в. до н. э. и не заполняют имеющуюся лакуну.

Поскольку на протяжении всего пятого столетия безо всякого перерыва регулярно применялся остракизм, непонятно, что произошло с демократией на рубеже V-IV вв. до н. э. Судя по всему, позднее в полисе уже не возникает никаких политических коллизий, разрешение которых требовало бы процедуры остракизма, столь любимой при жизни почти четырех поколений. Более того, даже память об этой традиции совершенно стерлась у жителей города.

Без ответа остается множество вопросов, среди которых на первое место мы должны поставить вопрос о том, почему же новый полис не получил развития в противоположность другим северопричерноморским апойкиям, а так и оставался в зачаточном состоянии на протяжении более столетия. Он не испытывал постоянного и мощного давления со стороны степных варваров, подобно Ольвии или Керкенитиде.

Как бы там ни было, но действительные перемены как в самом Херсонесе, так и во всем Юго-Западном Крыму наступают только в IV в. до н. э.

3.3. Ближняя округа Херсонеса

О первых десятилетиях существования города данных почти нет. Возможно, что уже в первой четверти IV в. до н. э. Херсонес каким-то образом участвует на стороне Гераклеи в войне за Феодосию (Золотарев. 1984. С. 82-92) или, по меньшей мере, служит опорным пунктом гераклеотов на крымском побережье (Сапрыкин. 1986. С. 74,83). Судя по всему, Херсонес в это время занимал ту же территорию, что и более раннее дохерсонесское поселение — в северо-восточной части возвышенности, вытянутой с северо-запада на северо-восток. С юга возвышенность ограничивалась глубокой балкой или существовавшим в древности заливом Карантинной бухты (Бертье-Делагард. 1907. С. 124. Табл. II), а с северо-запада и запада — обширной западиной, занятой некрополем, который в конце IV в. до н. э. был застроен жилыми кварталами. Таким образом, даже с прибытием новых поселенцев в последней четверти V в. до н. э. территория поселения не увеличилась.

К середине IV в. до н. э. город все еще занимал небольшую площадь: разные исследователи оценивают ее по-разному — от 10-11 га (Беляев. 1984. С. 49) до 15 (Стржелецкий. 1959. С. 69) и даже 20 га (Щеглов. 1976. С. 14). Несмотря на разницу в оценках, отметим, что границы города этого времени надежно фиксируются расположением погребений некрополя и местами керамических свалок (Беляев. 1984. Табл.VII; Зедгенидзе. 1979. С. 30-31).

О ранней сельскохозяйственной территории города, а таковая, по-видимому, должна была существовать, сведений нет. Можно лишь предположить, что она находилась скорее всего где-то вблизи города. Попытки рас

149

сматривать так называемый поселок виноделов и остатки могильника, обследованные С. Ф. Стржелецким в верховьях Карантинной бухты (Стржелецкий. 1948а. С. 51) в качестве памятников ранней хоры города (Щеглов. 1986. С. 156; 1981. С. 212). явно неудачны и должны быть оставлены, поскольку весь комплекс материалов, за исключением единственного и, очевидно, случайно попавшего обломка краснофигурного сосуда, датируется эллинистическим временем.

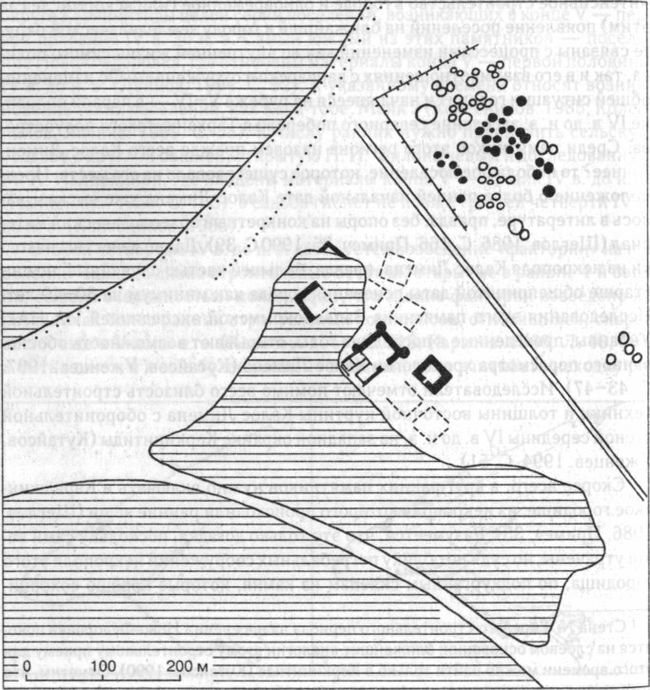

Первые неоспоримые и наиболее ранние следы деятельности по устройству сельскохозяйственной территории фиксируются на Маячном полуострове в 9 км к юго-западу от Херсонесского городища. Это глубоко вдающийся в море трапециевидной формы полуостров, соединяющийся с материком (Гераклейским полуостровом) узким перешейком. Площадь Маячного полуострова в современном виде без учета прошедшей за тысячелетия абразии берега составляет около 380 га. Надо полагать, что в древности его площадь была несколько больше. По данным А. Н. Щеглова, она составляла не менее 470-480 га, которые были поделены на 110 наделов по 4,41 га каждый (Щеглов. 1993. С. 33). На площади полуострова в начале нашего столетия H. М. Печенкиным было зафиксировано около сотни мест, которые он считал развалинами усадеб (Печенкин. 1911; ср.: Стржелецкий. 1961. С. 30-32). Именно Маячный полуостров, размежеванный на наделы, и рассматривается обычно в качестве ранней сельской территории Херсонеса (Стржелецкий. 1961. С. 157; Яйленко, 1982. С. 127 и сл.; Сапрыкин. 1986. С. 61; Щеглов. 1986. С. 158-159).

От обрывистого морского побережья до верховий Казачьей бухты полуостров перегораживают две крепостные стены, расположенные почти параллельно друг другу. Наружная стена, обращенная в сторону Гераклейского полуострова, толщиной 2,75 м была укреплен 10-ю оборонительными башнями; внутренняя, более тонкая, толщиной 1,75 м, имела 12 башен, обращенных в сторону Маячного полуострова (Стржелецкий. 1959. С. 72). По заключению такого знатока херсонесской фортификации, каким был Л. Бертье-Делагард, кладка стен выполнена из некрупного штучного камня без раствора, «подобная древняя кладка нигде в Херсонесе не зафиксирована» (Бертье-Делагард. 1907. С. 195).

Оборонительные стены отстоят друг от друга на расстоянии 200-210 м, пространство, заключенное между ними (площадью около 18 га), было занято жилой застройкой, которая, однако, судя по шурфовке H. М. Печенкина, отсутствовала в более возвышенной западной части (Печенкин. 1911. Л.9). Въезд на поселение был фланкирован оборонительными башнями. У одной из башен — первой со стороны моря — во время работ в 1890 г. К. К. Косцюшко-Валюжиничем был открыт небольшой храмик, посвященный Дионису (Стржелецкий. 19486. С. 97-106).

150

Как размежевка площади Маячного полуострова, так и закладка крепостных стен были осуществлены единовременно, поскольку дороги, разделяющие наделы, непосредственно связаны с воротами внутренней крепостной стены (Стржелецкий. 1961. С. 30). Таким образом, и наделы, и укрепление на перешейке составляли единую пространственную и строительную структуру (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317; Щеглов. 1993. С. 11).

Уже неоднократно отмечалось, что среди материалов Гераклейского полуострова наиболее ранняя группа связана с Маячным полуостровом (Стржелецкий. 1961; Щеглов. 1986. С. 160; 1981. С. 213). Анализ всей совокупности датирующих находок с территории Гераклейского полуострова, включая и материалы Маячного, предпринятый недавно Е. Я. Туровским, однозначно подтверждает эти наблюдения (Туровский. 1995). Этим автором отмечается, что многочисленные фрагменты чернолаковых сосудов (отдельные экземпляры датируются еще первой четвертью IV в. до н. э.) составляют специфику памятников Маячного полуострова. Обломки чернолаковых сосудов второй и третьей четвертей IV в. до н. э. составляют уже массовый керамический материал. На остальной территории Гераклейского полуострова лишь единичные фрагменты чернолаковых сосудов могут быть датированы временем не ранее середины IV в. до н. э.; основной массив обломков сосудов этой категории датируется не раньше последней четверти IV в. до н. э. — первой трети III в. до н. э.

Абсолютно адекватно эта картина отражена и в других категориях датирующих находок. Так, гераклейские клейма 2 и 3 групп, синопские клейма 1 и 2 групп, фасосские 1 группы встречены только на усадьбах Маячного полуострова, в то время как на остальной территории Гераклейского полуострова ни одного амфорного синопского клейма на ручках 1 и 2 групп не известно, фасосские клейма встречаются только 3 и 4 групп. И это при том, что усадьбы Гераклейского полуострова изучены намного лучше. Целый ряд типов ранних амфор — хиосские колпачковые, гераклейские, синопские, фасосские биконические, херсонесские типа 1 -А-1 не встречаются на усадьбах остальной территории Гераклейского полуострова, а известны только с территории Маячного.

Все это надежно обосновывает дату проведения работ по строительству укрепления на перешейке и размежевке наделов на Маячном полуострове — вторая четверть IV в. до н. э., возможно даже говорить о начале второй четверти IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317). Сравнительный анализ материала приводит к выводу, что усадьбы на Маячном полуострове возникают на 40-50 лет раньше, чем усадьбы на остальной территории Гераклейского полуострова (Туровский. 1995. С. 80).

Место укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точно указано Страбоном (Strabo., VII,4,2), который называет его Старым Хер-

151

сонесом, т. е. это не рядовое поселение, а именно город — старый, древний город. Название, сохранившееся в пассаже географа, прочно вошло в археологическую. литературу — Старый, или Страбонов Херсонес. Если географические сведения относительно укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точны и ясно его название, то все, что касается назначения поселения, его статуса, оставляет простор для самых разных предположений.

Исходя из того, что двойная линия крепостных стен защищала наделы, расположенные на Маячном полуострове, укрепление рассматривается как убежище для владельцев клеров на случай опасности (Сапрыкин. 1986. С. 63; Жеребцов. 1985). Одной из безымянных малых крепостей Херсонеса, упомянутых в херсонесской присяге (TEIXN), считал Страбонов Херсонес Э. Р. Штерн (Штерн. 1908. С. 40), против чего резонно и аргументированно возражал A. Л. Бертье-Делагард (Бертье-Делагард. 1907. С. 190). После работ 1910-1911 гг. H. М. Печенкин пришел к заключению, что Страбонов Херсонес — это военно-сельскохозяйственное поселение херсонесцев (Печенкин. 1911. Л. 15). Эту точку зрения в последнее время развивает А. Н. Щеглов (Щеглов. 1986. С. 158; 1984. С. 54-55). Страбонов Херсонес предлагается трактовать как первое военно-хозяйственное поселение херсонесцев, форпост, выдвинутый на западную оконечность Гераклейского полуострова с целью приобретения стратегической позиции для захвата всего Гераклейского полуострова, что, по мнению авторов, и произошло около середины IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 318,320 и сл.). Что касается даты захвата полуострова, то, как мы видели выше, она не находит опоры в массовом керамическом материале. Напомним еще раз, что укрепление на перешейке Маячного полуострова не просто безымянная крепостца, а совершенно определенно город, называемый Страбоном Херсонесом, хоть и лежащий в развалинах, а потому нет необходимости ставить его в один ряд с безымянными укреплениями. Ни с одним из них, хорошо известных в Северо-Западном Крыму и отождествляемых с TEIXN херсонесской присяги, у этого укрепления нет признаков типологического сходства. Это единственное, уникальное укрепление, выпадающее из ряда стандартизованных укрепленных поселений херсонесской хоры.

Теперь о стратегической позиции. Как на планах, так и на местности хорошо видно, что основное назначение укрепления на перешейке — это не только защита Маячного полуострова, но, главным образом, того пространства, которое заключено между оборонительными стенами (Гайдукевич. 1949а. С. 142 и сл.). Трудно назвать стратегически выгодной для контроля за всем Гераклейским полуостровом позицию, если он располагается в самом западном, наиболее удаленном углу Гераклейского полуострова, откуда невозможно ни контролировать потенциального неприятеля, ни воспре

152

пятствовать его передвижениям по изрезанному глубокими балками плоскогорью. Совсем не случайно, видимо, при сплошной размежевке Гераклейского полуострова в последней четверти IV в. до н. э. был избран совершенно иной способ защиты территории — строительство укрепленных усадеб, а не выдвижение форпостов.

Нельзя не присоединиться к замечанию А. Н. Щеглова и Ю. Г. Виноградова по поводу существующих точек зрения на характер и назначение укрепления на Маячном полуострове: ни одна из них «не в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить ни необходимости организации специально защищенной хоры Херсонеса на значительном удалении от города, ни смысла строительства мощного укрепления в глубине (! — E. Р.) Гераклейского полуострова (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317).

Действительно, устройство хоры города на таком от него удалении — случай в античной практике беспрецедентный. Если даже исходить из соображения о стремлении надежно защитить укреплением поля граждан от враждебных варваров (Щеглов. 1986. С. 158), то наиболее уязвимым и беззащитным остается основной путь доставки продовольствия в город — девятикилометровая, ничем не защищенная дорога из Страбонова Херсонеса в Херсонес. Несомненно, что для того, чтобы пойти на выделение горожанам участков земли на таком удалении от города, нужны были совершенно необычные, веские и серьезные причины. Между тем даже такая важная причина, как боязнь соседних варваров, и та, как мы видели, критики не выдерживает.

Имеется и целый ряд других обстоятельств и противоречий. Прежде всего отметим достаточно продолжительный, а в рамках насыщенного событиями/ IV в. до н. э. и просто большой хронологический разрыв между возникновением наделов, укрепления на Маячном полуострове и началом размежевки и строительством усадеб на Гераклейском полуострове. Эти события отделены друг от друга почти половиной столетия. Уже само по себе это не позволяет их ставить в зависимость одно от другого, тем более рассматривать как последовательные элементы некоего грандиозного плана по захвату Гераклейского полуострова (ср.: Виноградов, Щеглов. 1990. С. 320).

Заслуживает внимательного рассмотрения и сама возможность строительства херсонеситами укрепления на Маячном полуострове. Выше уже приводилось заключение A. Л. Бертье-Делагарда о древности кладок Маячного укрепления, не имеющих аналогов в самом Херсонесе. И хотя подобные кладки в городе как будто имеются (Щеглов. 1970. С. 173 и сл.), вопрос о наличии в Херсонесе оборонительных стен однозначно не решается. Отдельные фрагменты кладок, интерпретированные как остатки древнейшей оборонительной стены города, не только не указывают на единую оборонительную систему, но и не имеют твердых хронологических привязок. Таким

153

образом, вопрос о наличии в начале IV в. до н. э. монументальных оборонительных сооружений в Херсонесе остается открытым.

Если и далее продолжить этот ряд сопоставлений, то следует обратить внимание на площади, занимаемые Херсонесом и Маячным укреплением. Площадь Страбонова Херсонеса, т. е. то, что было заключено между двумя оборонительными стенами, составляла не менее 18 га (Щеглов. 1984. С. 54). Даже учитывая, что не все пространство было занято жилой застройкой, то и в этом случае площадь укрепления на Маячном полуострове вполне сопоставима с размерами самого Херсонеса первой половины IV в. до н. э.

Непросто понять, каким образом крошечный даже по меркам того времени полис, с явно ограниченными людскими ресурсами, мало заботясь о безопасности и благополучии собственного поселения, решился на возведение монументального укрепленного поселения городского типа на значительном от города расстоянии.

Уже обращалось внимание (Щеглов. 1975. С. 135; 1986. С. 157), что месторасположение Страбонова Херсонеса с редкой последовательностью сочетает в себе все необходимые требования к географической ситуации при выборе места для основания новой колонии: полуостровное положение, узкий перешеек, который удобно перегородить стеной, гавань и наличие плодородных земель. Что касается последнего условия, то заметим: именно Маячный полуостров отличается наиболее плодородными землями по сравнению со всем Гераклейским плато (Бабенчиков. 1941).

Вряд ли можно что-либо существенное возразить против того, что все признаки поселения городского типа у Страбонова Херсонеса выражены достаточно отчетливо. Надо полагать, что именно это обстоятельство и заставляло исследователей, начиная с К. К. Косцюшко-Валюжинича, считать развалины на перешейке Маячного полуострова остатками города (Косцюшко-Валюжинич. 1891. С. 61; Бертье-Делагард. 1907.С. 177-201; Стржелецкий. 1959. С. 71; Щеглов. 1975. С. 137). Любопытно, но только такая трактовка этого поселения наилучшим образом объясняет многочисленные противоречия. Быть может, настало время вернуться к идее А. Л. Бертье-Делагарда об основании Херсонеса первоначально на перешейке Маячного полуострова (Бертье-Делагард. 1886. С. 269-270; 1907. С. 180 сл.) и переносе его через несколько десятилетий на хорошо обжитое, как это теперь известно, место на берегу Карантинной бухты (Бертье-Делагард. 1907. С. 200).1

1 А. А. Бертье-Делагард относил это событие к 115-110 гг. до н. э. (Бертье-Делагард. 1907. С. 200). Однако если такое событие и имело место, то скорее всего его следует относить ко времени вскоре после середины IV в. до н. э. Многочисленные примеры переноса вновь основанных колоний были приведены недавно Вонсович (Вонсович. 1994. С. 28-30).

154

Все еще актуальным остается и наблюдение, что в полном смысле Херсонесом, т. е. полуостровом, является именно Маячный полуостров, в то время как город на берегу Карантинной бухты располагается отнюдь не на полуострове (Бертье-Делагард. 1907. С. 190).

3.4. Греко-варварские отношения в Юго-Западном Крыму в V-IV вв. до н. э.

Между тем, как бы мы ни рассматривали возникновение Херсонеса в Юго-Западной Таврике — сразу у Карантинной бухты или сначала на перешейке Маячного полуострова — ясно, что не это определяет специфику колонизационного процесса района. Согласно дорийской модели колонизации, особенность ее лежит в области отношений с местными жителями: как и каким путем проходило внедрение и утверждение новых поселенцев. Существуют ли какие-либо данные на этот счет?

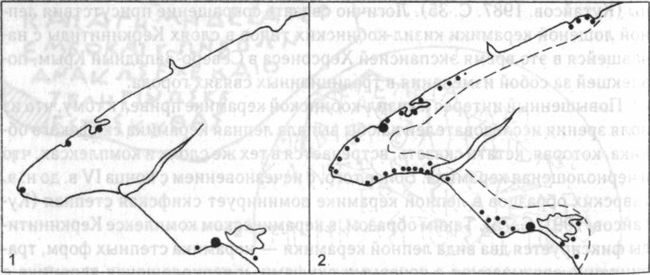

Еще до начала обустройства хоры города на Гераклейском полуострове, по гребню Сапун-горы, а также в Инкерманской и Балаклавской долинах возникает целая сеть варварских поселений, как бы окаймлявших Гераклейский полуостров со стороны гор (Савеля. 1974. С. 238; 1975. С. 100-102). Судя по импортной керамике, этот процесс начинается не ранее второй четверти IV в. до н. э. (Савеля. 1979. С. 172-179). Вполне естественным было связать этот процесс появления варварских поселений по кромке Гераклейского полуострова с какими-то мероприятиями херсонеситов по вытеснению варварского населения с самого Гераклейского полуострова (Савеля. 1975. С. 101; Щеглов. 1981. С. 215; 1986. С. 162).

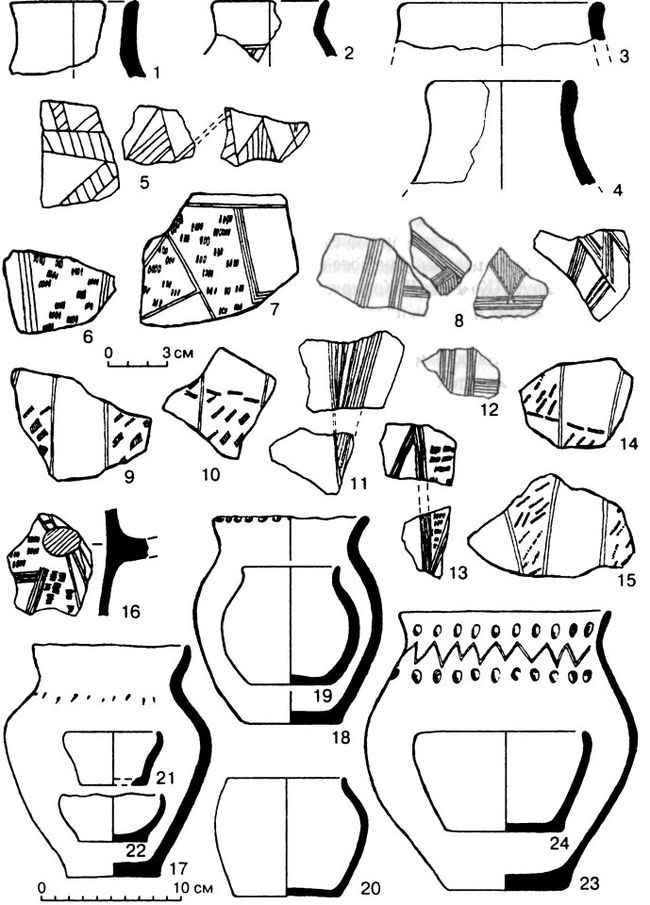

Действительно, на Гераклейском полуострове зафиксировано более десятка поселений кизил-кобинской культуры (Стржелецкий. 1959. С. 66; Савеля. 1979. С. 171; Щеглов. 1981. С. 213), два из них существовали непосредственно на Маячном полуострове (рис. 10.2). Однако до сих пор неясно время прекращения жизни этих поселений, поскольку надежно датированных греческой керамикой комплексов на них не встречено (Савеля. 1979. С. 171). Остается в силе дилемма, намеченная в свое время О. Я. Савелей, — либо поселения исчезают в результате прямого давления общины херсонеситов, либо варварское население Гераклейского полуострова резко сократилось незадолго до основания дорийского Херсонеса (Савеля. 1979. С. 171 - 172). В последнем случае это совпадает с прекращением существования в V в. до н. э. большинства поселений горного и предгорного Крыма и угасанием традиции хоронить умерших в каменных «мегалитах» (Крис. 1981. С. 56; 1989. С. 29 и сл.). И хотя веских аргументов в пользу той или иной альтернативы не высказано, обратить внимание на два косвенных замечания все же следует.

155

Сравнение лепной керамики кизил-кобинских поселений и керамики варварских поселений, возникших в IV в. до н. э. по гребню Сапун-горы, склонам Байдарской и Инкерманской долин, демонстрирует известную степень различия, а именно: в составе керамического комплекса поселений периферии Гераклейского полуострова, в Байдарской и Инкерманской долинах заметную долю наряду с керамикой, близкой к кизил-кобинской, составляет керамика степных типов, т. е. скифская. Это означает, что население поселков было смешанным, гетерогенным (Савеля. 1979. С. 173), в отличие от того, которое проживало на Гераклейском полуострове в более раннее время. Появление поселений со смешанной скифо-кизил-кобинской керамикой фиксируется в IV в. до н. э. не только по кромке Гераклейского полуострова, они открыты и на северной стороне Севастопольской бухты, а также вплоть до низовьев реки Бельбек (Савеля. 1975. С. 101). Подобные поселения появляются в это время и по склонам внешней гряды Крымских гор (Храпунов, Власов. 1994. С. 251 и сл.), в Восточном Крыму в районе Феодосии (Кругликова. 1975. С. 72-73). Таким образом, появление варварских поселений можно рассматривать и со стороны процессов, протекавших в среде туземных племен горного и предгорного Крыма, вне связи с деятельностью конкретного греческого полиса.

Между тем факт нахождения туземных поселений на границах Гераклейского полуострова все чаще становится археологической иллюстрацией агрессивной политики дорийских колонистов в Юго-Западном Крыму (Щеглов. 1986; Виноградов, Щеглов. 1990; Сапрыкин. 1986). Более того, население этих поселков считается эллинизированным зависимым или полузависимым, составлявшим часть структуры аграрной территории Херсонеса (Савеля. 1975. С. 102; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 319-320; Сапрыкин. 1986. С. 106). Как же обосновывается столь важное заключение?

Первооткрыватель и исследователь этих поселений О. Я. Савеля, первым сформулировавший тезис о зависимом характере поселений, аргументировал его так: «...размещение поселений свидетельствует об элементе принудительности в выборе мест для них, хотя некоторые экологические принципы расположения указанных поселений и соответствуют принципам выбора местоположения для кизил-кобинских и позднескифских поселений в Юго-Западном Крыму» (Савеля. 1975. С. 101; 1979. С. 172). Между тем совсем не очевидно, что при отсутствии какой-либо зависимости местоположение этих поселений было бы иным. Сомнения в доказательности аргумента явно не напрасны.

Подкрепление высказанного предположения находят в факте существования в Балаклавской долине типичных для хоры Херсонеса укрепленных сооружений. Однако господствующее над долиной положение этих укреплений может быть истолковано и как охрана этими укреплениями границ

156

хоры города от возможных варварских вторжений. Наконец, еще один аргумент, который приводится для обоснования зависимости варваров, проживавших по кромке Гераклейского полуострова (Щеглов. 1986. С. 163). Речь идет о заслугах Диофанта перед Херсонесом (IOSPE, 1,352), в числе которых, согласно переводу В. В. Латышева, было подчинение окрестных тавров. Д. Пиппиди предложил исправление, меняющее смысл текста, — Диофантом были возвращены Херсонесу тавры-паройки (Pippidi. 1959. Р. 91, 93). Это небольшое исправление оказывается весьма важным, поскольку в случае его принятия оно прямо указывает на наличие у херсонеситов зависимого населения. Не вдаваясь в тонкости перевода, заметим, что все варварские поселения, о которых шла речь выше и с которыми связываются зависимые тавры-паройки, гибнут еще в конце первой трети III в. до н. э. одновременно с запустением Гераклейского полуострова и более уже не восстанавливаются. Даже если считать, что в декрете в честь Диофанта и упоминаются тавры-паройки, то надо полагать, совсем не те, что жили на поселениях по кромке Гераклейского полуострова столетием раньше, поскольку ко времени Диофанта их давно не существовало.

Таким образом, вряд ли можно сомневаться в декларативном характере утверждения о зависимости окрестных варваров от херсонесской общины; по крайней мере, очевидно, что аргументы, в основу которых положены археологические материалы, не свидетельствуют однозначно о существовании такой зависимости.

Наряду с этим не следует, по-видимому, отвергать саму принципиальную возможность развития отношений херсонеситов с окружающими варварами в этом направлении, но для ее обоснования нужно искать другие, более серьезные аргументы, имея в виду также и то, что складывание подобных отношений в Херсонесе могло иметь место только в весьма ограниченный временной промежуток — вторая половина IV — первая треть III в. до н. э. и что завершения этот процесс не мог получить, поскольку был прерван известными событиями в конце первой трети III в. до н. э.

Если имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить отношения дорийских колонистов с местным населением, возможно ли в этом случае говорить об особой дорийской модели греческой колонизации Юго-Западного Крыма? Думается, что да, и материалов, на которые, утверждая это, можно опереться, все-таки достаточно. Сопоставление систем организации сельских территорий городов Боспора, Ольвии и Херсонеса не оставляет сомнений в резком своеобразии последнего. Своеобразие обустройства ближней хоры Херсонеса выражается в строгой сетке примерно равных по своей площади наделов, отделенных друг от друг магистральными дорогами, проложенными под прямым углом через всю площадь размежевки, в единстве строительных приемов и методов, а также в высокой

157

степени стандартизации. Все эти признаки прослеживаются не только на ближней хоре на Гераклейском полуострове, но и в самом городе, распланированном в соответствии с принципами Гипподамовой системы.

Все основные компоненты системы организации ближней хоры города были применены с поправкой на своеобразие района и в процессе обустройства сельской территории в Северо-Западном Крыму. Именно в обустройстве, в строго регламентированной организации собственного местообитания, собственного жизненного пространства и проявляются своеобразные отличительные черты дорийской модели колонизации, именно это отличает единственный в Северном Причерноморье дорийский полис Херсонес от всех остальных греческих апойкий этого региона.

Что же касается способов внедрения дорийцев на новые территории и тем более отношений зависимости местных племен от греческих общин, в данном случае от общины херсонеситов, то средствами археологии эти вопросы, относящиеся к сфере социальных отношений, решить чрезвычайно трудно и едва ли вообще возможно.

3.5. Варвары и Херсонес: оценка степени взаимовлияний

Проблему взаимодействия херсонеситов с варварами Юго-Западного Крыма, а с образованием Херсонесского государства и всего Крымского полуострова, нельзя назвать новой. Давно и устойчиво она привлекает внимание исследователей Херсонеса. Эпиграфические документы, найденные в процессе раскопок города, подкрепляемые сведениями античной литературной традиции, рисуют сложную картину отношений Херсонеса и местных варваров уже после образования Малой Скифии в Крыму — эти сведения относятся к III—I вв. до н. э. Что же касается более раннего времени, то здесь единственными реальными показателями отношений и связей жителей города и его варварского окружения, в отсутствие эпиграфических и литературных источников, остаются только данные археологии.

Речь прежде всего должна идти о находках импортных вещей на варварских поселениях Юго-Западного Крыма, которые, скорее всего, в силу географической близости, могли попасть туда через Херсонес, и наоборот, анализ варварских вещей, найденных на территории Херсонесского городища, а также традиций, которые не могут быть объяснены и интерпретированы в рамках греческого культурного поля.

Мнимая простота задачи осложняется полным или почти полным отсутствием импортных античных вещей, по крайней мере, до начала IV в. до н. э. в горном Крыму, что уже отмечалось ранее. Обломки импортных сосудов VI-V вв. до н. э. в Юго-Западном Крыму единичны (Щеглов. 1981. С. 211), можно предположить, что они отражают какие-то эпизодические вялые кон-

158

контакты жителей раннего поселения на месте будущего Херсонеса с туземными племенами. Примечательно, что и на поселениях и в могильниках горного и предгорного Крыма ранний античный импорт полностью отсутствует. Картина постепенно меняется только в IV в. до н. э.1

Судя по клеймам и обломкам амфор, уже в первой половине столетия в горный Крым начинает поступать в небольших количествах вино. Объем его поставок не идет ни в какое сравнение с теми объемами, какие направлялись в Скифию, однако центры-экспортеры представлены здесь все те же: Гераклея, Хиос, Фасос, Менде, Синопа, а после середины IV в. до н. э. и Херсонес. Иные категории импорта античной посуды встречаются значительно реже и только после середины IV в. до н. э. Этим, пожалуй, и ограничивается весь скудный репертуар импортных изделий, встречающихся на ближней к Херсонесу территории, заселенной варварами. Складывается впечатление, что последние медленно и с большим трудом втягивались в орбиту греко-варварских взаимоотношений.

Однако, как уже указывалось, у этой проблемы есть и вторая сторона — находки варварского облика на площади самого Херсонесского городища. К сожалению, с давних пор, точнее, начиная с 30-х гг., анализ материальных находок такого рода постоянно подменялся бесплодными попытками этнической атрибуции этих находок.

3.6. Варварские влияния в культуре античного Херсонеса

Находки лепной керамики и каменных орудий в большом количестве, как отмечал Г. Д. Белов, встречаются «в самой нижней части культурного слоя, лежавшего непосредственно на материковой скале» при раскопках 1935-1936 гг. на севере Херсонесского городища (Белов. 1948. С. 32). Это обстоятельство, а также интерпретация скорченных захоронений северного участка некрополя как принадлежавших таврам легли в основу утверждения о том, что Херсонес был основан на месте существовавшего до него таврского поселения, точнее, что «основание Херсонеса греками было по существу присоединением их к уже существовавшему туземному поселению» (Белов. 1948. С. 33). Этим утверждением Херсонес вводился в круг северопричерноморских полисов, основанных на местах туземных поселений в строгом соответствии с эмпориальной теорией, сформулированной В. Д. Блаватским (Блаватский. 1954. С. 7 и сл.).

1 Сенаторов С. Н. Каталог таврских памятников IV—III вв. до н. э. и греческого керамического импорта VI—II вв. до н. э. в горном и предгорном Крыму. (Рукопись хранится у автора). С. Н.Сенаторов любезно ознакомил меня со своей работой, за что выражаю ему искреннюю признательность.

159

Последующая ревизия лепной керамики из раскопок Херсонеса показала, что, во-первых, количество ее, вопреки утверждениям, весьма невелико и, во-вторых, что она датируется временем не ранее основания Херсонеса (Савеля. 1970). Заметим, что в этих работах речь шла о лощеной керамике с гребенчатым орнаментом второго позднего типа, выделенного О. Д. Дашевской (Дашевская. 1963. С. 205 и сл.), которая безусловно связывается с культурой племен горного Крыма. Более ранней кизил-кобинской керамики с резным орнаментом в Херсонесе известно не было.

Лишь сравнительно недавно в процессе исследования северо-восточной части Херсонесского городища при разборке культурного слоя конца VI — первой половины V в. до н. э. были найдены обломки лепных чернолощеных кубков, украшенных орнаментом первого типа (Сенаторов. 1988. С. 100), который известен на лепной посуде VI в. до н. э. из других греческих городов (Кастанаян. 1981. С. 12-19; Марченко. 1988а. С. 87-88). Довольно высокий процент лепной керамики — около 11,7% от общего числа находок позволил поставить вопрос о наличии местных этнических элементов в составе населения древнейшего греческого поселения на берегу Карантинной бухты (Виноградов, Золотарев. 1990. С. 56). Как бы там ни было, но несомненно, что в это раннее время община эллинов на берегу Карантинной бухты так же, как и большая часть других северопричерноморских эллинских общин, не была закрытой по отношению к местному варварскому населению.

Известно, что памятники степных скифов проникают в междуречье Альмы и Качи еще в конце VI — V в. до н. э. (Ольховский. 1982. С. 76). Однако обломки посуды степных типов появляются в Херсонесе только в первой половине IV в. до н. э. Редко, но все же встречаются обломки подобной посуды и в более позднее время при раскопках самого Херсонесского городища, а также в редких случаях они входили в состав погребального инвентаря.1 Однако в целом количество обломков как сосудов чернолощеных с гребенчатым орнаментом, так и посуды степного скифского облика чрезвычайно мало по отношению ко всем остальным категориям керамических сосудов. Подчеркнем особо, что в IV в. до н. э. лепная посуда представлена не только чернолощеными сосудами, но и образцами посуды скифского облика, точно так же, как и на варварских поселениях вблизи Херсонеса.

Теоретически можно допустить, что варварский компонент был выше на Гераклейском полуострове, где варвары могли быть заняты обработкой наделов граждан и где в керамическом комплексе это должно было найти более четкое отражение. Однако и здесь керамический комплекс оказывается адекватным городскому. Судя по данным раскопок, особенно широко прово

1 Нам известны только 2 могилы, в состав погребального инвентаря которых входили лепные сосуды — 2348 и 7/1936, оба сосуда скифского степного типа.

160

дившихся в последние годы, лепная керамика составляет вместе с кухонной всего около 4%,1 а в действительности, учитывая, что она считалась вместе с кухонной, процент ее еще ниже. Для сопоставления приведем данные по керамическому комплексу зданий У7 на хоре Херсонеса в Северо-Западном Крыму этого же времени. Здесь лепная керамика в керамическом комплексе составляет от 40 до 52%, на сельских поселениях хоры Ольвии — от 20 до 40% без учета амфор.2

Если же сравнивать долю лепной керамики в керамическом комплексе Херсонеса, Ольвии и Березани (в двух последних она составляет от 4 до 14% без учета амфор), то становится совершенно ясно, что как в Херсонесе, так и на его ближайшей округе доля лепной керамики была столь невелика, что вряд ли может рассматриваться как серьезное свидетельство наличия в составе населения города сколько-нибудь существенного варварского компонента.

3.7. Варварские компоненты в некрополе Херсонеса

Наше заключение резко контрастирует с все еще бытующими представлениями о присутствии в среде городского населения достаточно представительной прослойки варварского населения. В значительной степени эти представления опираются на материалы северного участка Херсонесского некрополя. Как отмечалось выше, Г. Д. Белов — автор раскопок этого участка — относил скорченные захоронения, открытые здесь, к погребениям тавров, а вытянутые — к погребениям греков и считал, что «местное население... пользовалось в начальную пору существования города равноправным положением», поскольку оба вида погребений находились на одном кладбище (Белов. 1938. С. 192; 1981. С. 178). На первый взгляд, вывод абсолютно логичен и единственно возможен, если исходить из указанных посылок, поскольку никаких данных для иной интерпретации различного положения костяков (скажем, об имущественном или социальном неравенстве) материалы некрополя не дают.

Варварскими, но, в отличие от Г. Д. Белова, не таврскими, а скифскими предлагала считать скорченные костяки С. И. Капошина (Капошина. 1941. С. 172). Однако с нею не согласился автор раскопок некрополя (Белов. 1948. С. 32. Примеч. 1 ), а вместе с ним и большинство исследователей (Тюменев. 1949; Пятышева. 1949; Шульц. 1959), которые вслед за Г. Д. Беловым считали скорченные погребения северного участка Херсонесского нек

1 Данные взяты из отчетов Гераклейской экспедиции Херсонесского заповедника, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

2 Данные взяты из отчетов Тарханкутской и Нижнебугской экспедиций ИИМК РАН, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

161

рополя таврскими. С. Ф. Стржелецкий, проводивший работы на некрополе в 1945 г., пришел к заключению, что весь этот участок является таврским (Стржелецкий. 1948. С. 95).

В противоположность этой точке зрения получила распространение и иная, впервые высказанная В. В. Лапиным (Лапин. 1966. С. 212 и сл.) и поддержанная В. И. Кадеевым (Кадеев. 1973. С. 108 и сл.), который выступил с критикой таврской принадлежности скорченных погребений. Они попытались интерпретировать эту группу захоронений как захоронения греков, что нашло поддержку со стороны некоторых ученых (Козуб. 1974. С. 21 ; Сапрыкин. 1986. С. 65).

Попытку перенести решение проблемы в социальную плоскость предпринял В. Д. Блаватский, который считал скорченные захоронения погребениями рабов, правда, тавров (Блаватский. 1953. С. 163), Близкую позицию в последние годы занимает В. М. Зубарь. Судя по всему, придя к выводу о невозможности однозначной атрибуции захоронений северного участка некрополя, этот исследователь считает, что скорченность после смерти является показателем зависимости человека при жизни, и склоняется к мысли, что погребенные в таком положении были домашними рабами и хоронились вместе со своими хозяевами (Зубарь. 1988. С. 52-54).

Не останавливаясь подробно на критическом разборе всех изложенных выше позиций, трудно все же удержаться от одного замечания по поводу последней. Если принять эту трактовку, то окажется, что во всем Северном Причерноморье домашние рабы были исключительно в Херсонесе. А поскольку, по заключению автора, скорченные захоронения рабов сопровождают вытянутые захоронения хозяев, то, надо полагать, наличие в доме домашних рабов автоматически должно было определять место захоронения их хозяев, и именно на северном городском кладбище.

Подводя итог краткой истории исследования вопроса о скорченных захоронениях северного участка Херсонесского некрополя, необходимо констатировать следующее: решение его с самого начала получило совершенно неоправданный крен в сторону выяснения этноса погребенных. Споры об этносе погребенных как в вытянутом, так и в скорченном положении все больше приобретают схоластический характер, напоминая спор Остапа Бендера с ксендзами в известном романе И. Ильфа и Е. Петрова, что со всей очевидностью свидетельствует, что в такой постановке вопроса и в рамках тех знаний, которыми мы располагаем, проблема решения не имеет.

Наше заключение основывается также и на том, что все высказанные по этой проблеме точки зрения опираются на одну и ту же сумму фактов, причем без детальной и глубокой их проработки. Чтобы приблизиться к пониманию характера северного участка некрополя Херсонеса в создавшейся ситуации, необходимо прежде всего вернуться к анализу самого исходного

162

материала — погребений и сопровождающего их инвентаря, сопоставить его со всеми участками городского некрополя этого времени, устраняя при этом наметившуюся тенденцию, отмеченную А. А. Зедгенидзе и О. Я. Савелей, о формировании представлений о всем городском некрополе на материалах лишь одного из участков (Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 191).

Как известно, массовые захоронения на северном берегу Херсонесского городища были обнаружены Г. Д. Беловым в 1935-1936 гг. в процессе исследования эллинистических и средневековых кварталов города. Отдельные находки, связанные с некрополем, а также и сами погребения попадались в этом районе и ранее (IOSPE, I2, 463; Белов. 1972).

Работы Г. Д. Белова и С. Ф. Стржелецкого в основном выявили границы участка с захоронениями: погребения располагались к западу от VIII поперечной улицы, наиболее высокая концентрация их отмечалась между VIII и X поперечными улицами. Наряду с этим отмечается, что далеко к ЮЗ погребения не распространяются (Белов, Стржелецкий. 1953. С. 33). В последней своей работе по северному участку Г. Д. Белов оперировал массивом из 160 погребений, найденных в этом районе (Белов. 1981. С. 164), однако в публикациях и отчетах содержатся сведения лишь о 140 погребениях, которые обычно и привлекаются для характеристики участка, вероятно, какая-то часть могил, которые учитывались Г. Д. Беловым, остается недоступной.

В отличие от других участков Херсонесского некрополя, на северном берегу зафиксированы только простые грунтовые ямы для совершения погребений, очень редко борта ям облицовывались камнем. Ямы, как правило, впускались в насыпной культурный слой и иногда доводились до скалы, реже дно ям было заглублено в скалу. Поскольку большинство ям было впущено в культурный слой, размеры их проследить не удавалось, но, судя по нижним частям ям, заглубленных в скалу, они были обычных размеров. Важнее было бы проследить глубины ям, точнее, уровни, с которых они были впущены, что дало бы возможность стратифицировать погребения, но из-за сильной нарушенности свиты культурных напластований это было невозможно.

Умерших помещали в могилы без гробов, нередко на подсыпку из золы, угля или морской гальки. В двух могилах найдены гвозди, что привело к утверждению о наличии в могилах гробов (Белов. 1981. С. 166; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 203); между тем это не единственно возможная интерпретация находок гвоздей в могилах, гвозди, скорее всего, были не от гробов, а от деревянных перекрытий. Наличие перекрытий над могилами подтверждается целым рядом наблюдений.1

1 В могилах 36/1936,30/1937, 73/1936,3/1945 и др. погребения были совершены на спине с коленями, поднятыми вверх. При захоронении в такой позе ноги после разложения связок падают либо в одну, либо в другую сторону, иногда — одна нога

163

Необычным, что, собственно, и привело к многочисленным дискуссиям, является на этом участке положение костяков в могилах. Наряду с вытянутыми захоронениями в могилах довольно часто встречаются захоронения в скорченном положении, последние составляют по подсчетам исследователей около 40% (Белов. 1938. С. 199; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 195).

Анализ отчетов и проверка описаний погребений по генеральному плану раскопок 1936 г., хранящемуся в ИИМК РАН, приводят к заключению, что в свое время Г. Д. Беловым, а вслед за ним и другими авторами в подсчеты необоснованно введена значительная группа погребений, положение костяков в которой не может быть истолковано однозначно. Это касается как скорченных, так и вытянутых погребений. Попытку определить некоторые погребения как предположительно скорченные или как «погребения с элементами скорченности» нельзя признать приемлемой. Совершенно не ясны и полностью субъективны основания для отнесения того или иного плохо сохранившегося погребения в определенный разряд, поскольку совершенно непонятно, чем же погребения с «элементами скорченности» отличаются от погребений с «элементами вытянутости». Для устранения путаницы все плохо сохранившиеся погребения должны быть отнесены к группе погребений с недостаточными данными и выведены из подсчетов. Результаты подсчетов показывают, что в процентном отношении скорченные погребения составляют только 23%, т. е. почти вдвое меньше, чем считалось ранее.

Г. Д. Беловым показано устойчивое преобладание ориентировки погребений восточного румба для всего северного участка. Этот вывод подтверждается полностью. Подтверждается и другой его вывод о близости ориентировки скорченных и вытянутых захоронений: доля погребений ориентированных в восточном направлении среди первых составляет 72,5%, а среди вторых 84,2 %. Полученная картина не должна заслонять небольшие, но все же имеющиеся различия. Так, количество костяков, ориентированных не в восточном направлении, среди скорченных почти вдвое выше (27,1 %), чем среди вытянутых захоронений (15,2%). Если не учитывать при этом детские амфорные захоронения, то соотношение получается еще более показательным — 27,1 : 9,9%, т. е. доля скорченных с не-восточной ориентировкой превышает долю соответствующих вытянутых почти втрое. Это различие выражено вполне определенно и свидетельствует, думается, о меньшей устойчивости ориентировки именно скорченных захоронений.

Уже неоднократно отмечалось, что городской некрополь Херсонеса в целом и северный его участок в частности заметно отличается от одновременных некрополей других городов Северного Причерноморья бедным, мало в одну сторону могилы, другая в другую. Однако возможно это только в том случае, если могила не засыпана землей, а имеет перекрытие.

164

численным и редко встречающимся инвентарем (Белов. 1981. С. 171). Наблюдения показывают, что погребальный инвентарь на северном участке некрополя имели только 22,2% захоронений; чаще сопровождались инвентарем детские погребения (36,6%). Если не учитывать детские амфорные могилы, то только 24,6% вытянутых и 16,6% скорченных захоронений сопровождались каким-либо погребальным инвентарем. Это означает, что вещи при погребениях встречаются редко как в одном, так и в другом случае, но все же вытянутые захоронения сопровождались инвентарем несколько чаще.

Состав погребального инвентаря и его размещение в могилах подробно характеризовались в различных работах (Белов. 1938; 1948; 1981; Зедгенидзе, Савеля. 1981), поэтому нет необходимости останавливаться на этом специально, ограничимся лишь несколькими замечаниями. Анализ погребального инвентаря показывает отсутствие серьезных различий как по количеству предметов, так и по их составу между погребениями, совершенными вытянуто, и погребениями скорченными. Всюду инвентарь одинаково беден. В отличие от других участков некрополя, на северном берегу в могилах совершенно отсутствуют лекифы и, хотя на других делянках городского кладбища эти сосуды для масла встречаются тоже не столь уж часто, полное их отсутствие здесь вызывает удивление. Для сравнения напомним, что в некрополе, например, Пантикапея этого же времени было найдено более трех сотен лекифов. Отметим и еще одну деталь погребального инвентаря: в могилы на северном участке, как, впрочем, и во всем некрополе города, никогда не ставили амфор в качестве сопровождающего умерших инвентаря.

В первой публикации материалов некрополя Г. Д. Белов датировал северный участок концом V — первой половиной IV в. до н. э. (Белов. 1938. С. 194). Позднее, очевидно, под влиянием датировки С. Ф. Стржелецкого, предложившего для участка дату середина IV — начало III в. до н. э. (Стржелецкий. 1948. С. 93), он отодвинул верхнюю границу к концу IV в. до н. э. (Белов. 1981. С. 177). Корректив, внесенный Г. Д. Беловым, как видим, не коснулся нижней границы, хотя основания для пересмотра датировки имелись и в то время. В принципе, датировка Г. Д. Белова является общепризнанной, хотя и никогда не подвергалась проверке.

Анализ погребального инвентаря позволяет утверждать, что северный участок содержит два пласта погребений — ранний и поздний, причем погребения раннего пласта датируются еще первой половиной — серединой V в. до н. э., т. е. временем, предшествующим принятой дате основания дорийского Херсонеса. Не может быть никаких сомнений о связи ранних погребений с поселением, существовавшим на берегу Карантинной бухты до 422/ 421 г. до н. э. (Монахов, Абросимов. 1993. С. 140 и сл.). Однако для нас сейчас гораздо важнее второй, поздний, пласт погребений, принадлежащий

165

городу гераклеотов. Заметим сразу, что весь комплекс материалов из могил этого периода не выходит за пределы IV в. до н. э. При этом верхняя хронологическая граница надежно фиксируется жилой застройкой последней четверти — конца IV в. до н. э.: именно в это время на площади бывшего некрополя начинают возводиться жилые кварталы.

До сих пор не уделялось должного внимания стратиграфии этого участка. Как известно, северный некрополь располагался в обширной низине, заполненной мусорными напластованиями. Г. Д. Белов не оставил подробного описания стратиграфии участка, но все же отмечал, что мусорный слой лежит на слое желтой надскальной материковой глины (Белов. 1938. С. 24, 164). С. Ф. Стржелецкий выделил здесь три слоя. 1. Желто-коричневая надскальная материковая глина; 2. Слой угля и пепла, смешанный с землей; 3. Собственно насыпь некрополя, состоящая из земли со значительным количеством черепков и камней (Стржелецкий. 1948. С. 95 и сл.). Задача состоит в том, чтобы установить, с какого времени этот мусорный слой начал накапливаться. По своей структуре слой амфорный, содержит многочисленные перекопы и хронологически неоднородный материал от начала V в. до н. э. и до эпохи позднего Средневековья. Таким образом, стратификации слой не поддается. И все же, зная, что погребения на этом участке совершались еще в первой половине V в. до н. э., можно попытаться установить ту группу погребений, которая была впущена в грунт еще до того, как здесь стала образовываться мусорная свалка. Засыпь таких погребений не должна содержать мусорного слоя, т. е. они должны быть перекрыты слоем чистой глины.

Такие погребения были открыты в процессе раскопок и в 1936 и в 1937 гг. Г. Д. Белов в отчетах специально отметил, что ряд погребений был перекрыт чистой глиной со щебенкой без мусора (Белов. 1938. С. 165). Всего таких погребений зафиксировано 11, в шести могилах вещей не содержалось, три могилы относятся к V в. до н. э.1 и, наконец, еще в двух могилах найдены вещи, датирующие эти могилы второй четвертью — серединой IV в. до н. э.2 Из этого можно сделать вывод, что мусорная свалка стала накапливаться здесь не ранее второй четверти IV в. до н. э. Даже в том случае, если свалка представляет собой результат единоразового сброса или нескольких крупных сбросов мусора, то и в этом случае полученная нами дата близка к действительности.

Наш вывод весьма важен потому, что все без исключения скорченные захоронения были впущены в мусорный слой и ни одно подобное захоронение не относится к раннему пласту погребений. Это означает, что мы не только

1 Могилы 1/1937; 12/1937; 15/1937.

2 Могилы 1/1936; 17/1937.

166

можем ограничить такие погребения узкими хронологическими рамками, но и утверждать, что сама традиция помещения в могилу умершего в скорченном положении появляется отнюдь не с самого начала существования города, т. е. с последней четверти V в. до н. э., много позднее — не ранее второй четверти IV в. до н. э., а быть может, и середины столетия.

Следовательно, эта традиция существует в городе не более 40-50 лет или приблизительно на протяжении жизни двух поколений. Нет никаких сомнений в том, что, по-видимому, не позже рубежа IV-III вв. до н. э. эта традиция пресекается. Исчезновение традиции можно объяснить либо естественной убылью группы населения, которой она была принесена, либо тем, что эта группа населения во втором-третьем поколении ассимилируется, утрачивая при этом свои прежние погребальные традиции.

Судя по тому, что на протяжении по крайней мере двух поколений продолжает сохраняться традиция скорченных захоронений, можно думать, что появившаяся во второй четверти IV в. до н. э. новая группа населения некоторым образом обособляла себя от остальной массы жителей города, что выражалось прежде всего в своеобразии позы умерших. Можно даже допустить, что в какой-то мере она была замкнутой, быть может, даже корпоративной, но вместе с тем и не изолированной полностью, поскольку хоронила своих умерших вместе с остальными горожанами на одном из древнейших участков городского некрополя. Думается, что нет никаких препятствий вслед за Г. Д. Беловым рассматривать как скорченные, так и вытянутые захоронения на этом участке как захоронения равноправных свободных граждан города.

Наряду с захоронениями на северном берегу продолжали функционировать и другие одновременные участки городского некрополя, расположенные по периметру границ города. Сопоставив материалы северного участка с материалами других делянок городского кладбища, мы тем самым ответим на второй вопрос о своеобразии некрополя на северном берегу и своеобразии некрополя города в целом, а также на вопрос о том — в какой мере здесь представлены варварские материалы.