42

Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья

- 1. Ареал...42

- 2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй половины VII — первой четверти V в. до н. э......48

- 2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Западного Причерноморья ..... 67

- 2.3.Каллипиды — эллино-скифы.....97

- 3.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй четверти V — первой трети III в. до н. э. Характер греко-варварских взаимодействий в V в. до н. э....97

- 3.2. Реколонизация сельских территорий Северо-Западного Причерноморья .... 114

- 3.3. Ойкеты декрета в честь Протогена.129

1. Ареал

Хорошо известно, что в структуре античного Причерноморья обычно выделяют шесть-восемь отдельных культурно-исторических или экономикогеографических районов (Rostovtzeff. 1941. Р. 588 f; Шелов. 1967. С. 70; Брашинский. 1970. С. 133-137; Брашинский, Щеглов. 1979. С. 43). В числе последних в настоящее время уверенно называется и Северо-Западное Причерноморье. Само по себе выделение этого района среди прочих не вызывает ныне никаких возражений и пользуется широким признанием у антиковедов. Тем не менее в вопросе определения географических границ Северо-Западного Причерноморья до сих пор имеются весьма серьезные расхождения (ср., например: Шелов. 1967. С. 220; Vinogradov. 1979. S. 249; Брашинский. 1970. С. 134; Ольговский. 1982. С. 1-2; Щеглов. 1986. С. 165-166). Тем самым создается впечатление, что в современной историографии все еще отсутствуют вполне устоявшиеся и четкие представления о географическом ареале этого района.

Главная причина существующих ныне разногласий видится прежде всего в отсутствии единого, т. е. сквозного, подхода к районированию античного Причерноморья в целом. Как ранее, так и теперь в разного рода исследованиях используются самые различные критерии и признаки для выделения отдельных районов. Важно отметить и то, что практически все они, за исключением чисто географического аспекта, берутся обычно в сфере экономического, культурного и исторического развития самих эллинских центров диаспоры, без какого-либо серьезного учета роли воздействия на это развитие со стороны местных варваров.

Вместе с тем принципиальную важность фактора греко-варварских взаимоотношений, их самодовлеющее значение в деле разработки исторически объективного районирования античного Причерноморья отмечал еще М. И. Ростовцев, энергично подчеркивавший несомненную и весьма значительную зависимость облика экономики и политического развития греческих апойкий региона от характера контактов и отношений последних с вар

43

варскими общественно-политическими образованиями хинтерланда. Более того, по мнению этого исследователя, именно конкретно-историческое развитие форм такого рода зависимости и должно было бы стать одним из основных, если не главным, критерием деления Причерноморья на вполне определенные культурно-исторические районы (Rostovtzeff. 1941. Р. 91).

К сожалению, однако, приходится констатировать, что последовательное проведение в жизнь этой безусловно весьма здравой в своей основе идеи как ранее, т. е. при жизни самого М. И. Ростовцева, так и теперь все еще вряд ли может быть полностью успешным: слишком уж велики различия в степени изученности проблемы греко-варварских контактов в пределах отдельных территорий региона. Ныне такая возможность скорее всего является все-таки исключением и существует относительно некоторых областей Причерноморья, в числе которых, несомненно, следует назвать и его северо-западную часть.

Эта уверенность вызвана прежде всего значительными успехами археологии раннего железного века в деле расширения наших знаний об облике и динамике развития местных культур северных берегов Черного моря. Совершенно неслучайно поэтому, что именно в отечественной историографии сравнительно недавно появилось единственное исследование, в рамках которого и была впервые на практике сделана попытка хотя бы частичного введения в качестве одного из аргументов районирования античного Причерноморья критерия зависимости экономического развития отдельных групп греческих колоний от воздействия на них со стороны тех или иных этнических массивов аборигенного населения (Брашинский. 1970). Совершенно естественно также, что такая попытка затронула главным образом территории северной половины этого региона.

Впрочем, необходимо отметить сразу, что в силу экономического по преимуществу аспекта районирования и невозможности сквозного использования надежной информации о варварской составляющей в культуре региона введение последней в систему доказательств жизненности предлагаемой схемы деления Причерноморья было проведено автором этой разработки И. Б. Брашинским в крайне обобщенной форме и вынужденно играло в ней сугубо подчиненную роль, причем даже в тех относительно редких случаях, когда такая информация в принципе могла стать определяющей. Именно поэтому, как кажется, верное само по себе, т. е. на уровне констатации ряда существенных связей и параллелей в экономическом и культурном развитии собственно эллинских центров, определение ареала Северо-Западного Причерноморья, в состав которого, кстати, были тогда же включены сразу же три территориально сопредельные области греческой колонизации — северная часть Добруджи с городами Каллатией, Томи и Истрией, Нижнее Поднестровье с городами Тирой и Никонием и Нижнее Побужье с городом

44

Ольвией (Брашинский. 1970. С. 134), вряд ли может быть полностью и безоговорочно принято с точки зрения сходства форм зависимости хозяйственной, культурной да и политической жизни этих же центров от воздействия на них со стороны аборигенного населения.

Не следует забывать, что разные части этого обширного района в скифскую эпоху населяла весьма широкая гамма этнических, социально-политических и культурно-исторических образований варваров: гетов, скифов, кельтов и т. д. При всей вероятности близости уровней социально-экономического развития этих образований указанное обстоятельство уже само по себе должно было естественным образом привносить определенный диссонанс в их отношениях с эллинами. Но дело, разумеется, не только в этом. Априорно следует предполагать, что в отдельных случаях речь может идти и о радикальных по своей сути различиях в этих отношениях. Такое предположение закономерно вытекает хотя бы из факта принципиального отличия хозяйственно-культурных типов жизнедеятельности ряда наиболее крупных, политически влиятельных и относительно стабильных во времени и пространстве этнокультурных массивов аборигенов реконструируемого И. Б. Брашинским района Северо-Западного Причерноморья, например, гетов Добруджи и скифов степной зоны Поднестровья и Побужья, поскольку, как известно, первые оставались на протяжении всего интересующего нас периода оседлыми и полуоседлыми автохтонными земледельцами и скотоводами, а вторые, т. е. скифы, — преимущественно кочевниками, пришедшими сюда в свое время из глубин Центральной Азии.

Совершенно очевидно, таким образом, что столь существенные различия в образе жизни и проистекающие отсюда определенные несовпадения социально-психологических установок названных групп местного населения не могли не сказываться самым решительным образом на характере их контактов с близрасположенными греческими центрами, внося тем самым свой вполне специфический вклад в экономическую, политическую и культурную стороны развития последних.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к заключению о желательности и даже целесообразности выделения северной части Добруджи с городами Каллатией, Томи и даже Истрией, находившимися в практически постоянном окружении и контакте с оседлым населением Карпато-Дунайского бассейна, из состава остальной территории Северо-Западного Причерноморья, где определяющая роль во взаимодействиях варваров с греками принадлежала все-таки номадам — скифам и сарматам.

Вместе с тем само по себе такое выделение названной области не может быть абсолютным и считаться приемлемым во всех отношениях. Напротив, оно изначально относительно и должно рассматриваться как закономерный результат лишь одного из возможных случаев конкретно-исторического под-

45

хода к районированию. Впрочем, весьма существенно отметить и другое — относительность выделения северной части Добруджи из состава Северо-Западного Причерноморья должна быть связана нами не только с различием в принципах районирования, она время от времени может проявляться и в относительной подвижности юго-западной границы этой территории в пространстве. Не следует забывать, что в отдельные исторические периоды в силу разных причин и обстоятельств здесь происходили кардинальные изменения военно-политической и демографической ситуации, вызванные к жизни разного рода перемещениями аборигенного населения региона. При этом наиболее важным, определяющим компонентом таких перемещений являлись, как известно, периодически возобновляемые попытки захвата и освоения кочевыми ордами скифов самых различных районов Причерноморья, в том числе, разумеется, и района Добруджи, представлявшей собой отчасти естественное завершение степного коридора Северного Причерноморья.

Совершенно закономерно предполагать далее, что как раз именно такие продвижения номадов временами могли самым решительным образом оказывать воздействие на расстановку сил в той или иной зоне греческой колонизации и приводили там к радикальным изменениям в характере взаимодействий варваров с эллинами. Тем самым возникала ситуация, при которой та же Добруджа или, по крайней мере, ее северная половина оказывалась как бы втянутой в систему отношений всего Северо-Западного Причерноморья, т. е. с точки зрения критерия зависимости исторического развития местных греческих центров от воздействия на них со стороны туземного населения становилась ее составной и вполне органичной частью. В этом случае, конечно, вполне оправдано смешение границы интересующего нас района на юго-запад, вплоть до ионийского города Томи, по крайней мере.

Весьма близкие, хотя и не тождественные выводы могут быть сделаны и при определении восточной границы Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи. Впрочем, как известно, в современной научной литературе на сей счет существуют сразу две различные точки зрения — ограничивать этот район территорией Нижнего Побужья — Поднепровья (см., например: Шелов. 1967. С. 22; Брашинский. 1970. С. 134) и включать в его состав весь Северо-Западный Крым вплоть до города Керкинитиды (Щеглов. 1986. С. 165- 166; Золотарев. 1986. С. 8).

Анализируя теперь все pro и contra этих позиций, следует признать, что у сторонников максимального расширения ареала Северо-Западного Причерноморья в восточном направлении имеются для этого весьма серьезные основания. Заметим также, что целесообразность проведения такой операции может быть основана ныне не только наличием целого ряда сходств и связей в культуре собственно греческих центров и поселений этого района (см.: Щеглов. 1986. С. 165-166; Кутайсов. 1987. С. 13). Она диктуется

46

нам гораздо более важными обстоятельствами, ибо, по всей видимости, охватывает сферу греко-варварских отношений. На это, в частности, косвенным образом указывают соответствующие материалы лепной керамики, свидетельствующие в пользу наличия каких-то (быть может, даже весьма тесных) контактов аборигенного населения Крыма с греческими колонистами Нижнего Побужья уже во второй половине VII — первой половине VI в. до н. э., т. е. еще задолго до основания здесь ионийской Керкинитиды (Марченко К. К. 1988а. С. 120; Соловьев. 19956. С. 36-38). Нельзя не видеть далее и того, что сама Керкинитида и относительно небольшие ольвийские поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в конце V — начале IV в. до н. э., располагались непосредственно в зоне скифских кочевий и тем самым должны были оказаться под прямым воздействием со стороны этих воинственных номадов. Иными словами, следует предполагать, что здесь, как и на остальной территории Северо-Западного Причерноморья, т. е. в Нижнем Побужье и Поднестровье, форма зависимости экономического и культурного развития эллинских апойкий от влияния на них варваров имела достаточно длительное время одинаковый или же весьма схожий облик.

Вместе с тем, судя по всей совокупности историко-археологических данных, объединение Северо-Западного Крыма с остальной территорией Северо-Западного Причерноморья необходимо все же ограничивать вполне конкретными хронологическими рамками, включающими в себя главным образом лишь период автономного полисного существования самой ионийской Керкинитиды, именно: третья четверть VI — третья четверть IV в. до н. э. (Кутайсов. 1987. С. 12).

Как установлено ныне, в более позднее время вся приморская часть интересующего нас района Крыма теряет свой прежний политический статус и полностью переходит под контроль Херсонеса Таврического (Щеглов. 1986. С. 152 сл.). С этого рубежа здесь происходят и кардинальные изменения буквально во всех областях экономической и культурной жизни местного населения. По существу эта территория уже перестает выступать в роли сколь-либо обособленной, самостоятельной зоны греческой колонизации Причерноморья и превращается в органическую и неотъемлемую часть Херсонесского государства. Не приходиться сомневаться также, что форма зависимости исторического развития этой дорийской державы от воздействия на нее со стороны варварского окружения решительным образом отличалась от формы зависимости ионийских центров собственно Северо-Западного Причерноморья.

Наконец, последнее. Не приходится сомневаться, что столь же подвижным во времени был в действительности и третий из сухопутных рубежей этого района — северный. Впрочем, на сей счет в современной литературе до сих пор напрочь отсутствуют какие-либо специальные суждения. В от-

47

дельных случаях можно лишь догадываться, что этот термин скорее всего мыслится где-то на северной периферии наиболее интенсивного экономического влияния греческих центров на варварский хинтерланд и, таким образом, должен был проходить по территории лесостепной Украины и Молдовы, охватывая Посульско-Донецкую, Киево-Черкасскую, Восточно- и Западноподольскую и Молдовскую группы памятников раннего железного века.

Допустимое само по себе, т. е. с точки зрения экономико-географического районирования, данное предположение нуждается, по-видимому, в некоторой корректировке с позицией критерия зависимости. Есть некоторые основания предполагать уже априорно, что оседлое население даже наиболее южной, пограничной со степью полосы лесостепной зоны могло непосредственно воздействовать на культуру и экономику эллинских колоний лишь в совершенно определенные периоды и только тогда, когда степной коридор Северного Причерноморья оказывался по тем или иным причинам лишенным жесткого контроля со стороны воинственных номадов. Во всяком случае, лишь в такой ситуации, как кажется, вполне естественно допускать существование самых широких и прямых контактов между греческими колонистами, с одной стороны, и северными земледельческо-скотоводческими общинами варваров, с другой. Во всех иных ситуациях, т. е. при наличии сильных кочевых орд в степной зоне и тем более в периоды военного давления последних на лесостепь, влияние оседлого населения на города могло быть главным образом опосредованным и уже в силу одного этого достаточно слабым.

В заключение подведем основные итоги проведенного анализа.

Как установлено, Северо-Западный историко-географический район интересующего нас времени постоянно включал в себя только две отдельные зоны греческой колонизации — Нижнее Побужье и Нижнее Поднестровье с прилегающими к ним территориями степей. Основной отправной точкой отсчета для именно такого ограничения ареала Северо-Западного Причерноморья стала констатация сходств форм зависимости развития местных эллинских центров от воздействия на них со стороны варваров хинтерланда, прежде всего — номадов, что, однако, вовсе не исключало полностью учета и иных факторов, в том числе устанавливаемых на уровне собственно греческой культурной традиции.

Вторым, но отнюдь не менее важным выводом нашего рассмотрения вопроса об ареале оказалось признание относительной лабильности всех сухопутных границ Северо-Западного Причерноморья. Уже предварительный анализ соответствующих историко-археологических материалов позволяет считать, что в разное время и на разные сроки в состав этого района могли дополнительно входить довольно обширные, сопредельные с основным ядром, области, в том числе: северная часть Добруджи вплоть до Томи на

48

юго-западе, Северо-Западный Крым до Керкинитиды на востоке и, наконец, степной коридор и частично лесостепная зона Украины и Молдовы на севере. Совершенно очевидно также, что последнее обстоятельство приводит нас к необходимости конкретно-исторического определения ареала Северо-Западного Причерноморья, причем каждый раз только в пределах строго очерченных хронологических рамок.

2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи второй половины VII — первой четверти V в. до н. э.

Вряд ли кто-нибудь может оспаривать существование прямой зависимости между характером взаимоотношений эллинов и варваров, с одной стороны, и моделью освоения экономического потенциала колонизуемой эллинами территории. Равным образом нет сомнений и в том, что, однажды возникнув, такого рода зависимость имела двустороннюю направленность. Не является исключением в этом отношении и Северо-Западное Причерноморье.

В первом приближении ход колонизации этого района известен фактически каждому исследователю. В середине — второй половине VII в. здесь появляются первые поселения греков: Истрия в дельте Дуная и Борисфен в устье Днепро-Бугского лимана, несколько позднее — в первой четверти VI в. до н. э. — к северу от Истрии, по-видимому, возникает крошечный Аргамум, а в Нижнем Побужье — Ольвия; во второй половине этого же столетия ионийцы выводят сюда сразу же целый ряд относительно небольших колоний: Керкинитиду в северо-западную часть Крыма, Никоний и Тиру в Нижнее Поднестровье и Томы в район Добруджи; практически одновременно с этим окрестности Истрии, берега Днестровского и Днепро-Бугского лиманов покрываются сетью стационарных сельскохозяйственных поселений.

Столь же очевидным для большинства современных антиковедов является и то обстоятельство, что в канун греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья большинство прибрежных районов Северного Понта было почти полностью лишено туземного оседлого населения. Более того, как было отмечено выше (см. главу II — Периодизация), вполне вероятно, что сам-το степной коридор региона этого времени вряд ли следует рассматривать в качестве постоянного места обитания сколько-нибудь значительных групп воинственных номадов, способных серьезно осложнить процесс внедрения выходцев из Ионии в интересующие нас зоны заселения. Таким образом, как кажется, у нас в настоящее время есть все основания полагать, что к середине — второй половине VII в. практически на всей территории Северо-Западного Причерноморья создается ситуация, явно

49

благоприятствующая колонизации этого района. Именно поэтому логично думать, что мы вслед за остальными исследователями вроде бы уже изначальнодолжны решительно отказаться от рассмотрения сразу двух наиболее часто встречающихся в древности моделей греческой колонизации новых территорий — в виде военного захвата страны и насильственного вытеснения местных жителей или превращения их в пласт социально зависимого от эллинов населения, либо же в результате мирной уступки земли колонистам дружелюбно настроенными по отношению к ним вождями туземцев. На поверку оказывается как бы, что и тот и другой варианты событий просто невозможны в силу отсутствия самого контрагента. Создается полное впечатление, что переселенцы если не всегда, то уж по крайней мере в подавляющем большинстве случаев занимали или ничейные, или, по меньшей мере, просто пустующие в данный момент земли. Именно поэтому вполне закономерным в первом приближении кажется и другое весьма распространенное в современной историографии мнение, согласно которому греко-варварские контакты не играли существенной роли в развитии колонизационного движения ионийцев. Так ли это на самом деле? Остановимся на этом вопросе подробнее.

Прежде всего, на что, быть может, следует обратить особое внимание в данной связи, — на весьма растянутое во времени освоение греками северо-западного побережья Понта. Впервые появившись в середине VII в., выходцы из Ионии, по всей видимости, приступили к широкомасштабному выведению сюда очередных контингентов колонистов только в середине — второй половине следующего столетия.

Отмеченное поразительное промедление в ходе заселения района на фоне весьма активно проводимой в конце VII — первой половине VI в. колонизационной деятельности греков, создавших в это время целую плеяду апойкий в самых различных областях Причерноморья, вряд ли может получить достаточно приемлемое объяснение в сфере имманентных особенностей развития самой метрополии.1 Есть некоторые основания думать, таким образом, что поиск решения данного вопроса должен быть направлен прежде всего в сторону исторически более четкого определения физико-географической и военно-демографической составляющих интересующей нас территории. Впрочем, как представляется даже в первом приближении, из круга нашего рассмотрения можно сразу же исключить фактор природной среды обитания, поскольку и дельта Дуная, и Нижнее Поднестровье, и особенно Нижнее Побужье бесспорно обладали всем необходимым спектром усло

1 Заметим, правда, что для сколь-либо развернутой характеристики этого развития у антиковедов до сих пор явно не хватает достаточной информации (см., например: Ehrhard. 1983. S. 249-251).

50

вий, требуемых для успешного развития экономики колонистов (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18-19; Охотников. 1990. С. 45-47; Avram. 1990. S. 16-17).

Другое дело — демография района. В данном случае можно полгать, что при моделировании конкретно-исторической ситуации, в которой протекала колонизация Северо-Западного Причерноморья, современные исследователи придают все же неоправданно большое значение факту отсутствия стабильного туземного населения в прибрежной полосе этой территории. Реконструируемая ими ситуация, при которой переселенцы оказываются в условиях чуть ли не terra deserta и тем самым получают полную свободу рук в своих действиях, не выдерживает критики.

Не следует забывать, что относительно узкий степной коридор этой части Понта сам по себе не мог являться непреодолимым барьером на пути распространения населения вширь. Напротив. В случае отсутствия кочевников он естественным образом становился наиболее удобной и легкопроходимой дорогой, улучшавшей связь между жителями различных районов региона. Напомним также, что в канун греческой колонизации в лесостепной зоне Северного Причерноморья существовал мощный пласт местной земледельческо-скотоводческой культуры. Как было установлено ранее (см. главу II — Периодизация), именно здесь в это время, по всей видимости, происходит сложный и, совсем не исключено, достаточно острый в военно-политическом отношении процесс внедрения номадов раннескифского периода в социальную и экономическую структуры потестарных объединений автохтонных жителей.

Одним из основных результатов этого внедрения стал, по всей видимости, захват политического контроля номадами над частью туземного населения и образование ими господствующего слоя. Такое развитие событий в лесостепной зоне должно было на первых порах существенным образом трансформировать местное общество, придав ему не свойственный ранее динамизм. Не случайно поэтому, надо думать, гетерогенная по своему составу археологическая культура «скифов-земледельцев» уже давно рисует перед удивленным взором исследователей картину, в которой, «по-видимому, было все же много черт кочевого быта», получившего наиболее яркое выражение в функционировании у них боевых дружин, состоящих из всадников-воинов, ведущих кочевой (Шелов. 1975. С. 18) или, что наиболее вероятно, полукочевой образ жизни. Именно в этом ракурсе прежде всего следует, на наш взгляд, рассматривать заметное расширение в раннескифское время разнообразных по своему характеру контактов «земледельцев» со своими западными, южными и юго-восточными соседями. С этих же позиций, наконец, может быть рассмотрено и появление уже во второй половине VII в. до н. э. в этих районах сильно укрепленных поселений туземных жите-

51

лей (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 260, 267, 283; Шрамко. 1987. С. 33; Мелюкова. 1988. С. 22; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 17) и скифского боевого оружия в могильниках Южного Прикарпатья (см., например: Мелюкова. 1979. С. 93, 95; Vulpe. 1987. Р. 83). Словом, у нас, как кажется, есть некоторые основания полагать, что в момент возникновения первых греческих выселков в прибрежной полосе Северо-Западного Причерноморья значительная часть земледельческо-скотоводческого населения этого района находилась в фазе активного воздействия на свое ближайшее окружение, причем главенствующую роль в развернувшихся здесь событиях играли, по всей видимости, недавние пришельцы — номады, стремившиеся к всемерному расширению и упрочению своего влияния на аборигенов. Лишь постепенно, по мере неуклонно углублявшейся интеграции с культурной традицией земледельцев, новые хозяева Северного Причерноморья должны были неизбежно утратить наиболее одиозные черты идеологических воззрений на оседлую часть туземных жителей и приступить к более упорядоченному, хотя, конечно, и не обязательно во всех случаях мирному, т. е. основанному на системе каких-то договоров и относительном равновесии сил, освоению экономического потенциала контролируемых ими территорий. Судя по всей совокупности археологических данных, указанная трансформация в их образе жизни произошла где-то в первой половине — середине VI в. Во всяком случае именно с этого времени и вплоть до самого начала следующего столетия наши источники фиксируют в лесостепной зоне региона наивысший расцвет хозяйственной и культурной деятельности местного населения, сопровождающийся заметным ростом его благосостояния.

Возвращаясь к началу колонизации Северо-Западного Причерноморья, мы, как кажется, можем теперь самым решительным образом скорректировать наши представления о существовавшей здесь в это время военно-демографической ситуации. Исходя из всего вышеизложенного закономерно предположить, что в середине — второй половине VII в., т. е. в момент выведения сюда первых эллинских колоний, прибрежная полоса района должна была находиться под самым действенным контролем со стороны обитателей лесостепной зоны. Более того, есть некоторые основания думать, что имевшая место тогда же ситуация вряд ли могла казаться ионийцам во всех отношениях пригодной для свободного или сколь-либо широкого освоения «пустующих» земель. Следует допускать даже, что сама возможность создания стационарных поселений греков в этих условиях оказалась сопряженной с необходимостью заключения ими какого-то вида соглашений с туземной аристократией, возглавлявшей мобильные дружины конных воинов. Равным образом следует предполагать также и то, что дальнейшее благополучие этих поселений и сам их modus vivendi в значительной степени зависели от доброжелательного отношения к ним местной элиты. При этом, как пред

52

ставляется, единственным приводным ремнем развития и упрочения именно такого характера отношений на первом этапе могла стать лишь взаимовыгодная торговля. Только по мере стабилизации обстановки в хинтерланде и постепенного втягивания варваров в обменные операции с эллинами для колонистов возникли реальные предпосылки перехода к непосредственной и крупномасштабной эксплуатации местных природных ресурсов.

В какой мере, однако, высказанные только что суждения и догадки могут быть подкреплены и детализированы археологическими материалами самих греческих поселений этого района интересующего нас в данном случае периода?

Переходя к их анализу, мы прежде всего вынуждены отметить то в высшей степени печальное для нас обстоятельство, что радикальное изменение начертания береговой линии, происшедшее в результате эвстатических колебаний уровня Черного моря (см., например: Alexandrescu. 1970; Шилик. 1975; 19756; Агбунов.1984; Бруяко, Карпов. 1987) и повлекшее за собой утрату значительных и, вероятнее всего, наиболее ранних участков застройки первых выселков греков, не позволяет ныне с достаточной уверенностью судить не только об их истинных размерах, а следовательно, и численности жителей, но даже, в конечном счете, о наличии или отсутствии у них фортификационных сооружений. Изначально не подлежит сомнению, пожалуй, лишь одно — и Борисфен, и Истрия являлись сугубо прибрежными поселениями, одно из которых — Истрия — было заложено на небольшом, чуть выступающем в море мысе (Alexandrescu. 1970. Р. 80. Fig. 2; 1990. S. 49. Abb. 2-4), а второй — Борисфен — на территории обширного полуострова (см., например: Щеглов. 1965; Лапин. 1966. С. 128-137). Как полагает Ю. Г. Виноградов, и в том и в другом случаях следует говорить о местах, «защищенных самой природой» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 41). Насколько, однако, такое защищенное природой расположение названных поселений само по себе, т. е. без создания искусственных рубежей обороны, могло гарантировать безопасность их обитателей, к сожалению, пока во многом остается для нас загадкой. В предварительном плане допустимо все же высказать предположение, что выбор именно этих мест под заселение являлся не только данью устоявшейся к тому времени колонизационной практики ионийцев, но был наряду с прочим в значительной степени продиктован повседневными реальностями существовавшей в их окрестностях обстановки.

Несколько более информативным под интересующим нас углом зрения оказывается рассмотрение сохранившихся до наших дней остатков древнейших греческих колоний Северо-Западного Причерноморья. Впрочем, что касается первоначального облика наиболее ранней из них — Истрии, то существующие на сей счет все еще крайне скудные данные явно дискуссионны и до проведения дополнительных широкомасштабных исследований культур

53

ных напластований памятника архаического периода вряд ли могут быть напрямую использованы в нашей работе. Бесспорным в настоящее время является, пожалуй, лишь наличие в этих слоях довольно многочисленных и самых разнообразных материальных свидетельств едва ли не изначального физического присутствия значительного числа варваров, в том числе, кстати, и выходцев из лесостепной зоны северопричерноморского региона, в составе постоянных жителей так называемого «цивильного поселения» Истрии, возникшего, по всей видимости, еще в конце VII в. до н. э. в непосредственной близости от «акрополя» городища (Avram. 1990. S. 20; Alexandrescu. 1990. S. 65). Весьма примечательным в этом же смысле оказывается и наличие в раннем некрополе придунайской апойкии подкурганных захоронений местной знати середины — второй половины VI в. до н. э., сопровождавшихся погребениями коней и человеческими жертвоприношениями (Alexandrescu et Eftimile. 1959; Alexandrescu. 1966. P. 146-159; 1990. S. 65-66). Последнее обстоятельство вполне может быть истолковано в качестве надежного свидетельства существования у «истрийских» туземцев какого-то рода потестарной организации, находившейся в это и даже, быть может, более раннее время в самом прямом и тесном контакте с греческими колонистами. И это, пожалуй, все.

Другое дело — Борисфен. В развитии поселенческой структуры второй древнейшей ионийской колонии Северо-Западного Причерноморья современные исследователи довольно уверенно выделяют сразу два хронологических этапа, а именно: конец VII — третья четверть VI в. до н. э. и конец третьей четверти VI — первая четверть V в. до н. э. (Копейкина. 1979. С. 110; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35-37; 19896; ср. Крыжицкий. 1987. С. 8). При этом, как представляется ныне, на первом этапе речь может идти лишь о достаточно хаотичном, скорее всего, так называемом кустовом или же весьма близком таковому характере застройки ее территории, при котором отдельные хозяйства включали в себя от одного до нескольких ситуационно изолированных от других «усадеб» строительных комплексов (см.: Мазарати, Отрешко. 1987. Рис. 2. С. 9; Solovjov. 1999. Fig. 10. P. 32). Важно заметить также, что каких-либо иных признаков организации пространства поселения этого времени до сих пор зафиксировать не удалось. Равным образом, не удалось до сих пор обнаружить в структуре памятника и других не менее показательных для выяснения его таксономического статуса элементов, например, в виде остатков общественных и культовых зданий. Словом, создается полное впечатление, что сохранившаяся до наших дней часть Борисфена даже к концу первого этапа, т. е. по прошествии весьма продолжительного отрезка времени, насчитывающего не менее 100-110 лет от момента появления в Нижнем Побужье первых греческих колонистов, если, конечно, исходить из даты основания этой апойкии — 647/646 г. до

54

н. э., указанной в хронике Евсевия (Euseb., Chron., can. P. 95b. Helm.),1 ни в малейшей мере не обладала теми внешними атрибутами греческого города, которые одни только и могут позволить на археологическом уровне составить на сей счет более или менее определенное представление.

Картина поразительной застойности развития строительного дела колонии возникает и в процессе рассмотрения материалов конкретных комплексов Борисфена, относящихся к концу VII — третьей четверти VI в. до н. э. Как это ни покажется на первый взгляд странным, но в составе весьма представительной и, следует думать, вполне репрезентативной выборки этого времени, насчитывающей более 250 хорошо документированных сооружений (Solovjov. 1999. Р. 34), все еще отсутствуют остатки построек, которые могли бы быть напрямую сопоставлены с домами метрополии. Более того, есть все основания считать, что в течение всего первого этапа, т. е. вплоть до конца третьей четверти VI в. до н. э., греки довольствовались лишь созданием здесь относительно примитивных и до сих пор неизвестных в самой Ионии жилищ в виде так называемых землянок и полуземлянок.2

Сам по себе этот факт, как известно, объясняется ныне либо тем, что эмигранты прибыли на берега Северного Причерноморья из какого-то периферийного, относительно изолированного и, следовательно, отсталого района античной ойкумены (Лапин. 1975. С. 101 ), либо простым заимствованием идеи заглубленного жилища у местного населения (Крыжицкий. 1982. С. 148; 1985. С. 59). Впрочем, что касается первого варианта объяснения, рассматривающего тип земляночного сооружения в качестве «реликтовой черты», органически присущей периферийному типу эллинской культуры переселенцев, то, как очевидно, он в значительной степени может быть парирован уже одним тем соображением, что, судя по всем историческим данным, сами-το колонии, в том числе, кстати, и Борисфен, в своем подавляющем большинстве выводились все-таки наиболее развитыми в социально-экономическом отношении полисами метрополии и, таким образом, вряд ли несли в своем зародыше гены столь чрезмерной «реликтовости» быта.

Другое дело — идея заимствования. В последнем случае следует признать, что стремление видеть в борисфенских землянках и полуземлянках сознательно модифицированный применительно к местным условиям тип жилищ первых колонистов не лишено оснований. В самом деле, вполне ре

1 О времени выведения Борисфена подробнее см.: Vinogradov, Domanskij, Marcenko. 1990. P. 122-130.

2 Заметим, что появляющиеся время от времени в научной литературе указания на существование такого рода жилых комплексов в метрополии не корректны, поскольку в них, как правило, речь идет либо о совершенно ином времени, либо о функционально иных сооружениях, либо, наконец, о том и другом одновременно (см., например: Буйських. 1990. С. 30; ср. Drerup. 1969. S. 44-47).

55

зонно допускать еще априорно, что на начальном этапе обустройства только что выбранного места под заселение вчерашние «скитальцы» ввиду дефицита времени или же недостатка сил и средств и естественной в этом случае узости строительной базы могли воспользоваться опытом своих туземных соседей и, творчески следуя их примеру, стали сооружать наиболее простые в исполнении, но вполне пригодные для жизни в суровых условиях новой родины жилища — землянки. Заметим сразу же, что столь радикальная трансформация собственной традиции, повлекшая за собой превращение наземного сырцово-каменного «дома колониста» в землянку, уже изначально предполагает предварительное и довольно близкое знакомство греков с бытом аборигенного населения и, как следствие, ведет к признанию реальности доколонизационных плаваний. В данной связи необходимо учитывать также, что единственная область расселения туземцев, где колонисты могли воочию увидеть и оценить прообраз своих будущих временных жилищ, находилась в то время, т. е. во второй половине VII в. до н. э., на весьма значительном расстоянии от берега моря — в лесостепной зоне Северного Причерноморья.

Допуская именно такую последовательность событий, мы вместе с тем вынуждены будем отметить все же, что при более или менее благоприятном развитии апойкии стартовые неурядицы и вызванный ими переход к строительству сравнительно менее удобных и явно недолговечных землянок не могли быть слишком уж продолжительными и вряд ли превышали время жизни одного поколения, а, учитывая вполне естественное стремление переселенцев создать для себя на новом месте сходные или даже лучшие, в сравнении с покинутой родиной, условия быта, и того меньше.1 Во всяком случае, следует предполагать, что по прошествии по крайней мере двухтрех десятилетий от момента основания колонии хотя бы у части ее обитателей должны были появиться дома, выполненные в духе культурной традиции самих эллинов.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, рассмотрение материалов жилых и хозяйственных комплексов раннего Борисфена выявляет существенные отклонения от ожидаемого развития событий. Наблюдаемая картина в действительности показывает, что переход к сооружению типично греческих наземных домов на этом поселении начался значительно позже и проходил не постепенно, а как бы сразу, в один прием. При этом, однако, строительство землянок полностью не прекратилось и далее, хотя, по всей видимости, их количество резко сократилось. Как бы то ни было, но есть достаточно серьезные причины полагать, что только с конца третьей четверти

1 Именно такую картину, судя по всему, мы наблюдаем, к примеру, на территории раннего греческого поселения на месте Анапы (Алексеева. 1990. С. 23).

56

VI в. до н. э. одна из наиболее древних колоний Северо-Западного Причерноморья наконец-то стала приобретать облик настоящего городского центра (см., например: Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 10; Соловьев. 1989. С. 10). Такое замедленное развитие строительного дела Борисфена требует своего объяснения.

Исходным пунктом нашего поиска возможных причин указанной стагнации будет признание факта изначального и продолжительного использования эллинами Борисфена грунтовых построек в качестве основного и даже, быть может, единственного типа собственных жилищ. Вместе с тем, признавая этот факт, мы вынуждены будем обратить внимание на довольно примитивный облик подавляющего большинства борисфенских землянок и полуземлянок.1 По существу, речь чаще всего должна идти о весьма небольших по площади (от 4,0 до 10,0 м2) четырехугольных, овальных или круглых по форме однокамерных структурах с глинобитными или, скорее, глиняноплетневыми стенами, возведенными по краям котлованов глубиной до 1,0 м. Следует заметить также, что не менее трех четвертей такого рода строительных комплексов не имели в своем более чем скромном «интерьере» даже постоянных печей или открытых очагов и, судя по всему, могли отапливаться в холодное время года в лучшем случае только переносными жаровнями. Словом, создается впечатление, что стандарт жизни в таких постройках по большей части вряд ли мог быть доведен до уровня, который в принципе представляли своим создателям наиболее основательные жилища туземцев лесостепной зоны Северного Причерноморья раннего железного века. Последние во многом явно выигрывают на их фоне своей лучшей обустроенностью, продуманностью деталей интерьера и наличием постоянных очагов для обогрева помещений (см., например: Шрамко. 1987. С. 37, 42-69; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 15-19).

В силу сказанного следует думать, что из числа наиболее вероятных доводов в пользу неистребимой приверженности ионийцев к столь примитивному роду сооружений сразу же может быть исключено явно голословное утверждение, будто землянки и полуземлянки в сравнении с сырцово-каменными домами обладали какими-то особыми преимуществами, обеспечивающими их обитателям более эффективную защиту от неблагоприятных погодных условий Северного Причерноморья (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицький, Русяева. 1978. С. 25; Буйських. 1990. С. 30). Уже сам по себе переход к широкомасштабному строительству наземных построек

1 Развернутый анализ внешнего облика грунтовых структур первого этапа существования колонии смотрите в работах В. В. Лапина (1966. С. 94-97), С. Н. Мазарати, В. М. Отрешко (1987. С. 8-116), Я. В. Доманского, Ю. Г. Виноградова, С. Л. Соловьева (1989а. С. 35-36) и С. Л. Соловьева (1989; 1999. Р. 31 ff.).

57

вполне обычных для греческой практики типов на втором этапе развития поселенческой структуры Борисфена и последующее их неукоснительное воспроизведение во времени в условиях более прохладного климата этого региона скорее свидетельствует об обратном (ср. Соловьев. 1989. С. 11).

Фактически столь же сомнительной причиной длительного использования греками землянок представляется и их зависимость от якобы чрезмерно слабого развития собственной экономической базы (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицький, Русяева. 1978. С. 25), поскольку у нас есть все основания полагать, что ионийские ремесленники — металлурги и стеклоделы — уже в первой половине VI в. до н. э. обладали интенсивно работающими мастерскими, расположенными не только на территории поселения (см.: Лапин. 1966. С. 137-138), но отчасти даже за пределами самой колонии, на берегу Ягорлыцкого залива (Островерхов. 1978а. С. 12-17; ср. Марченко К. К. 1980. С. 135). При наличии же в окрестностях Борисфена легко доступных массивов лесов с более чем солидным запасом деловой древесины и месторождений строительного камня, песка и глины (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18), отмеченное выше упорное «нежелание» поселенцев хоть как-то улучшить свои условия местного быта и привести их в соответствие с общепринятыми нормами эллинской культуры оказывается просто загадочным.

Ничего, к сожалению, не проясняет в этой загадке в первом приближении и весьма вероятная малочисленность начального контингента колонистов. Нельзя забывать, что речь в данном случае идет все-таки не о двух или даже трех десятках лет пребывания греков на территории выбранного ими под заселение полуострова, а о гораздо более продолжительном времени — двух-трех поколениях обитателей Борисфена, почему-то довольствовавшихся вместе со своим подрастающим потомством прозябанием в крайне примитивных грунтовых помещениях.

Какие же, однако, могут быть все-таки даны объяснения этому странному факту?

Первое, на что, быть может, необходимо обратить внимание в данной связи, — на вполне вероятное отсутствие военно-политической стабильности в окрестностях Борисфена во второй половине VII — начала VI в. до н. э. по крайней мере (см. выше). Такое положение дел само по себе должно было пробуждать у ионийцев чувство некоторой неуверенности в своем завтрашнем дней. Совершенно естественно также, что переход в этих условиях к крупномасштабному строительству многокомнатных наземных сырцовокаменных домов, требовавших значительных средств и затрат физического труда, мог казаться преждевременным и даже до некоторой степени рискованным предприятием. Лишь с уменьшением напряженности во взаимоотношениях между отдельными группировками варваров лесостепной зоны

58

и упрочением экономических и иных контактов туземцев с эллинами у последних наконец-то в этом смысле оказались полностью развязаны руки.

Вторым вполне вероятным фактором, содействовавшим столь длительной застойности строительного дела греков, мог являться характер базовой функции самого Борисфена. Такое предположение основывается на хорошо установленной археологическим путем зависимости системы застройки отдельных колоний от основной цели, которую при этом преследовали их основатели. Оценивая под указанным углом зрения внешний облик Борисфена интересующего нас отрезка времени, нельзя не прийти к выводу, что он более всего подходит для торговой (сырьевой), нежели сельскохозяйственной апойкии, поскольку, как известно, для аграрных колоний все-таки гораздо чаще было присуще соблюдение общепринятых норм градостроительства, включавших, наряду с прочим, и какую-то, во всяком случае более жесткую, в сравнении с наблюдаемой, регламентацию внутреннего пространства населения.1

Впрочем, как известно, о характере базовой функции Борисфена до сих пор идут споры принципиального характера. И это понятно, ибо в прямой связи от того или иного решения вопроса находится оценка и самого характера начала колонизации Нижнего Побужья. При этом, напомним, одни исследователи считают поселение по преимуществу аграрно-ремесленным центром (Лапин. 1966. С. 122-140; ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. ΙΟΙ 1), другие же — отдают предпочтение торговой (сырьевой) направленности хозяйства (см., например: Копейкина. 1979. С. 107-109). Надо полагать, что дальнейшее изучение культуры памятника сдвинет решение этого вопроса с состояния неустойчивого равновесия. Нужно сказать все же, что, как представляется в настоящее время, позиция сторонников второй, торговой или, лучше сказать, торгово-сырьевой по преимуществу ориентации экономики более подкреплена фактологическими данными.'2

В самом деле, если мы теперь обратимся к подбору соответствующей информации, то очень скоро обнаружим, что ее не так уж и мало, но главное, что она весьма разнохарактерна. Это, во-первых, материалы самого поселения: большое количество хозяйственных ям, часть из которых явно могла служить для хранения торгового зерна (Лапин. 1966. С. 122-124), две крупные медеплавильные мастерские первой половины VI в. до н. э., производившие металл на экспорт (Доманский, Марченко, Бекетова. 1999. С. 14, 16; Доманский, Марченко. 2004. С. 23 сл.), необычно высокий удельный вес в керамическом комплексе относительно дорогой посуды (Копейкина. 1971.

1 Литературу вопроса см. в работе В. И. Козловской (1984. С. 39).

2 Наиболее полная и, на наш взгляд, вполне убедительная трактовка причин выведения Борисфена и картина последующей коммерческой деятельности его жителей даны Ю. Г. Виноградовым (1989. С. 50-57).

59

С. 3), принадлежавшей, по всей видимости, материально обеспеченным категориям лиц, к каковым, несомненно, следует относить и купцов, небольшой клад золотых ионийских монет последней четверти VII — начала VI в. до н. э. (Карышковский. Лапин. 1979), использовавшихся прежде всего в интерлокальной торговле греков, и, наконец, оба наиболее интересных эпиграфических памятника архаического Борисфена — многострочное граффито на фрагменте ионийского килика VI в. до н. э. и письмо на свинцовой пластинке конца VI или начала V в. до н. э., также непосредственно связанные с темой торговли (Виноградов Ю. Г. 1971а. С. 64-67; 19716. С. 98-99).

Разумеется, противники подобной точки зрения могут возразить, что информация, содержащаяся в упомянутых документах, довольно далеко отстоит во времени от начального периода существования поселения и скорее определяет его функцию уже в рамках ольвийского государства, т. е. совершенно иной социально-экономической системы. Все это так. Но для нас важен сам факт наличия однозначно трактуемых письменных свидетельств торговой активности борисфенитов в VI в. до н. э. Как представляется, в сочетании с другими вышеперечисленными материалами он может послужить одной из опорных точек вектора, характеризующего ориентацию экономики наиболее ранней греческой апойкии Нижнего Побужья.

Но и это еще не все. Следы деятельности греческих купцов Борисфена имеются и за пределами самого поселения. Как бы скептически ни относились некоторые исследователи к действительно редким находкам импортной эллинской керамики на территории расселения земледельческо-скотоводческих племен Среднего Поднепровья (Лапин. 1966. С. 73, 74, 76; Доманский. 1979. С. 83-84), они все-таки есть и могут быть использованы для доказательства заинтересованности самых первых колонистов в развитии торговых контактов с варварами.

Еще более убедительные свидетельства этой заинтересованности обнаруживаются на территории самого Нижнего Побужья. Как показывают археологические обследования берегов Березанско-Сосицкого лимана, Борисфен не обладал сколь-либо обширной сельскохозяйственной базой в течение VII и по крайней мере двух или даже трех десятилетий следующего столетия. Наиболее древние следы жизнедеятельности в его ближайшей округе относятся лишь ко второй четверти VI в. до н. э. (Русяева. 1967. С. 142; Отрешко. 1975. С. 94; Рубан. 1988. С. 8; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 20), да и те крайне малочисленны и, по всей видимости, представлены лишь единичными обломками импортной керамики. Во всяком случае нам до сих пор неизвестно ни одного достоверного факта обнаружения строительного комплекса на периферии Борисфена, начало существования которого можно было бы относить ко времени ранее второй четверти VI в. до н. э. В силу этого, как кажется, у нас все еще нет и серьезных оснований пола

60

гать, что борисфениты будто бы уже в первой половине VI в. до н. э. фактически освоили экономический потенциал значительной части территории Нижнего Побужья, а тем более перешли к планомерной эксплуатации его ресурсов (ср. Яйленко. 1983. С. 142).

Такое явное «равнодушие» обитателей поселения к освоению близрасположенных земель явно не случайно. Можно думать, что фиксируемая ситуация являлась следствием по меньшей мере трех так или иначе связанных между собой факторов, а именно: крайней малочисленности первоначального контингента переселенцев, не аграрного, а преимущественно торговоремесленного характера древнейшей фазы колонизации Нижнего Побужья и, наконец, отсутствия в рассматриваемое время достаточно стабильного положения дел в степном коридоре Северного Причерноморья для гарантированного и широкомасштабного занятия земледелием.

Наиболее очевидным из этих факторов представляется, впрочем, первый. На это прямо указывает весьма небольшой удельный вес наиболее ранних строительных и хозяйственных комплексов самой колонии (см., например: Копейкина. 1979. С. 107). Создается впечатление, таким образом, что изначальная ограниченность людских ресурсов апойкии уже сама по себе ставила довольно-таки узкие пределы непосредственной эксплуатации местных природных ресурсов. Единственно возможной и, вероятно, запланированной в этой ситуации формой получения сколь-либо значительного количества сельскохозяйственной продукции и иных видов сырья, необходимых как для метрополии, так и для самого Борисфена, могло быть только налаживание торгового обмена с населением глубинных районов Северного Причерноморья, земледельцами прежде всего. При этом, по-видимому, мы все-таки должны исходить из предположения, что основным, хотя, разумеется, и не единственным генератором коммерческой деятельности греков уже изначально была их насущная заинтересованность в получении у туземцев товарного хлеба. В данном случае заметим также, что наилучшие условия для его производства на продажу, судя по всему, имели так называемые скифы-пахари Геродота (Herod., IV. 17), т. е. скорее всего аборигены лесостепной зоны Днепровского Правобережья и отчасти бассейна Ворсклы, где в это время, в отличие от Днепро-Донского и Пруто-Днестровского междуречья наряду с посевами полбы-двузернянки, по-видимому, выращивали и голозерную пшеницу (см.: Ковпаненко, Янушевич. 1975; Шрамко. 1987. С. 86; Моруженко. 1989. С. 34). Как представляется далее, именно в этом направлении главным образом и были ориентированы заинтересованные взоры купцов Борисфена, свидетельством чего, как известно, является наибольшее количество находок импортных греческих изделий в материалах памятников варваров только что очерченной территории Северного Понта (см., например: Вахтина. 1984. С. 11).

61

Следует подчеркнуть, впрочем, что в последние годы появились новые исключительно важные материалы, проясняющие характер торговых контактов раннего периода. Они значительно расширяют номенклатуру эллинских товаров, поступавших в лесостепную зону Северного Причерноморья еще в период становления самых первых эллинских поселений региона. Более того, создается впечатление, что в действительности ранний греческий импорт во внутренние районы мог включать в себя не только и не столько относительно дорогостоящие и высокохудожественные произведения мастеров метрополии, предназначенные, как это считалось ранее, почти исключительно для сбыта местной знати (см. например: Книпович. 1934. С. 107-108; Доманский. 1970. С. 80), сколько прежде всего вполне дюжинную продукцию ремесленников самого Борисфена и, быть может, отчасти Ольвии, ориентированную на удовлетворение насущных потребностей рядовых общинников в изделиях из стекла и металла.

Ассортимент такого рода предметов частично восстанавливается как по данным самого Борисфена (Копейкина. 1981. С. 170-171), так и по материалам остатков скорее всего сезонных производственных мастерских греческих ремесленников того же Борисфена — металлургов и стеклоделов, — расположенных на территории Кинбурнского полуострова на так называемом Ягорлыцком поселении.

Как показало изучение этих остатков, здесь, на берегу Ягорлыцкого залива, частично на основе местных сырьевых ресурсов уже в первой половине VI в. до н. э. было налажено широкое изготовление самых разнообразных изделий скифского типа из железа, бронзы, свинца и, по всей видимости, стекла, в том числе: акинаков, наконечников копий и стрел, ножей, гвоздевидных булавок, браслетов с шаровидными утолщениями на концах, подвесок, гривен, разного рода бус и т. п. (Островерхов. 1978а. С. 14-16; 19786. С. 33. Рис. 4; Ольговский. 1982. С. 14). Не подлежит сомнению, что значительная часть этих предметов предназначалась для продажи в районах хинтерланда (Ильинская. 1975.С. 153,169-170; Островерхов. 1978а.С. 14-17; Вахтина. 1984. С. 13-14).

Нетрудно заметить, таким образом, что интенсивность начальной фазы торгового обмена между греками и варварами и, следовательно, быстрота адаптации к запросам местного рынка первых эллинских поселенцев на поверку оказывается на порядок выше, нежели это предполагалось исследователями до самого последнего периода. С этой точки зрения в настоящее время все более реальным, чем когда бы то ни было ранее, кажется и существование уже с конца VII — начала VI в. до н. э. в лесостепной зоне Северного Причерноморья, конкретно — на территории некоторых наиболее крупных поселений земледельцев Днепровского Правобережья, например, Немировского городища, своего рода факторий жителей Борисфена, через посредст

62

во которых, как полагают, греческими купцами был налажен на более или менее постоянной основе здесь, в глубинке, непосредственный торговый обмен с аборигенным населением Среднего Побужья и Поднепровья (Доманский. 1970. С. 52; Островерхов.· 1978а. С. 21; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 382-383; 1989. С. 55).

Одним из важнейших следствий установления тесных экономических контактов борисфенитов с аборигенами стал приток последних в Нижнее Побужье. Судя по археологическим материалам самой колонии, варвары появились здесь на удивление быстро — буквально сразу же после основания поселения. Во всяком случае, временной разрыв между этими двумя событиями практически не улавливается (Марченко К. К. 1976. С. 164). Как показывает анализ вещественных находок из культурного слоя и закрытых комплексов ранней апойкии, это были выходцы из различных районов Северо-Западного Причерноморья — Поднепровья, Среднего Побужья и Карпато-Дунайского бассейна. Основным аргументом в пользу присутствия на территории Борисфена разноэтничных аборигенов при этом являются материалы лепной керамики, представленной здесь практически тем же набором типов, что и обнаруженная на безусловно местных памятниках раннего железного века перечисленных выше районов хинтерланда (Марченко К. К. 1988а. С. 107-121 ). Не менее показательным в этой же связи оказывается и неожиданно высокий процент такой посуды в керамическом комплексе Борисфена — не менее 10-12% (без учета обломков амфорной тары), — явно указывающий на значительный удельный вес туземцев в составе жителей древнейшей греческой колонии Нижнего Побужья (Марченко К. К. 1988а. С. 52. Таб.З; ср. Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).

В какой же, однако, мере подтверждают присутствие туземцев в составе постоянных жителей Борисфена другие «независимые» категории археологических реалий поселения?

Разумеется, это, прежде всего, находки в архаическом слое костяных псалиев, выполненных в так называемом скифском зверином стиле (Доманский, Марченко. 1999). Значительно менее информативными в этом смысле в силу своей почти полной неразработанности оказываются пока, к сожалению, обширные данные некрополя Борисфена. На сегодняшний день в составе материалов этого памятника вполне надежно выделены только два конкретных захоронения варваров позднеархаического времени. При этом, однако, обращает на себя внимание то в высшей степени примечательное для нас обстоятельство, что даже столь непредставительная выборка демонстрирует нам кардинальные отличия обрядов погребения местных туземцев, поскольку одно из захоронений такого рода, вполне идентичное, кстати сказать, практиковавшимся в лесостепной зоне Северного Причерноморья раннескифского периода, — ингумация воина со скифским оружи

63

ем и золотыми украшениями, совершено в полусожженном склепе, сооруженном из тесаных деревянных брусьев (Капошина. 1956б. С. 230; Мурзин. 1984. С. 45), а второе, находящее себе прямые аналогии в материалах местных могильников фракийского гальштата Карпато-Дунайского бассейна, — «погребение сожженного праха в специальной яме, стенки которой были специально обмазаны глиной и обожжены» (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 58-59). Тем самым, несмотря на крайнюю ограниченность достоверных наблюдений, у нас, как кажется, и в данном случае все-таки есть некоторые основания предполагать разноэтничный состав туземной части этой колонии. Чрезвычайно симптоматичным оказывается и другое, а именно: и первое, и второе погребения туземцев могут быть связаны с археологическими культурами как раз тех глубинных районов северо-западной части Понта, представители населения которых на территории Борисфена наиболее четко засвидетельствованы материалами лепной керамики этого памятника.

Несколько более результативным под интересующим нас на этот момент углом зрения оказываются материалы строительных комплексов Борисфена первого этапа его существования.

Сам факт наличия среди жителей этого поселения значительного числа варваров заставляет предполагать в составе функционировавших здесь тогда же землянок и полуземлянок и довольно заметное число жилищ, принадлежавших именно этой категории населения. Иными словами, есть все основания думать, что в простых грунтовых сооружениях Борисфена в течение всего раннего периода жили как сами эллины, так и вчерашние выходцы из числа аборигенного населения хинтерланда. Равным образом нет сомнений также и в том, что такое совместное проживание должно было способствовать довольно быстрой, пусть даже для начала чисто внешней, эллинизации варваров.

Указанное обстоятельство серьезно затрудняет, но отнюдь не сводит к нулю, как полагает ныне значительная часть исследователей, возможность более или менее оправданного этнокультурного определения обитателей отдельных построек Борисфена, да и других поселений Нижнего Побужья архаического времени. Некоторые надежды в этом отношении дает, кстати, недавно установленная C. Л. Соловьевым статистически достоверная корреляция различных типов жилищ раннего Борисфена с вполне определенными формами лепной посуды, сопутствующей этим типам строительных комплексов (Соловьев. 1989. С. 14-15; 1999. Р. 44. Fig. 19). Следует учитывать и то, что выбор конкретного типа (формы) дома, который строили себе оказавшиеся на новом месте туземцы, хотя бы на первых порах должен был диктоваться достаточно определенными требованиями их собственной традиции.

64

Как бы то ни было, но мы уже в самом начале нашего анализа можем вполне уверенно констатировать наличие в составе строительных комплексов конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. по меньшей мере двух генетически, по-видимому, совершенно несвязанных между собой типов жилищ Борисфена, а именно: круглых или овальных в плане, находящих себе прямые аналогии прежде всего среди варварских памятников Карпато-Дунайского бассейн пред- и раннеколонизационного периодов, Добруджи, в частности (см., например: Irimia. 1974. Р. 78. Fig. 2b; Р. 82. Fig. 4а), и четырехугольных, явно подражавших грунтовым сооружениям лесостепной зоны Поднепровья. Поэтому у нас, как кажется, есть серьезные основания считать, что «независимые» материалы строительных комплексов древнейшей колонии Нижнего Побужья — Борисфена — также подтверждают вывод о разноэтничности пришлых варваров, сделанный нами ранее на основании данных лепной керамики этого памятника.

Вместе с тем, отмечая это, следует предполагать все же, что к числу жилых комплексов варваров Борисфена должны были принадлежать по преимуществу наиболее примитивные по своему исполнению грунтовые постройки архаического времени. При этом мы, разумеется, весьма далеки от мысли при любых условиях настаивать на обязательности именно такого подхода к решению вопроса об этнокультурной атрибуции конкретных строительных комплексов этой колонии. Уже само наличие среди варварских жилищ раннего железного века лесостепной зоны Северного Причерноморья вполне добротных и явно рассчитанных на круглогодичное функционирование построек неоспоримо указывает на принципиальную возможность создания туземцами здесь, на территории Борисфена, подобных же сооружений. Дело, однако, состоит в том, что, несмотря на упомянутое обстоятельство, наиболее монументальные и обустроенные, т. е. обладавшие особо надежными средствами защиты от зимних холодов, грунтовые жилища апойкии все-таки логичнее всего связывать с жизнедеятельностью и более теплолюбивых, нежели аборигены, сынов солнечной Эгеиды.

Следуя вполне резонному замечанию С. Д. Крыжицкого, допускающего возможность использования в качестве этнопризнаков «отдельных конструктивных особенностей» землянок (Крыжицкий. 1982. С. 148), к числу такого рода сооружений предпочтительнее всего относить те комплексы, в интерьере которых, наряду с печами и очагами, обнаружены детали устройств, совершенно неизвестных за пределами самой зоны расселения эллинов. Заметим сразу, что одним из наиболее ярких и, на наш взгляд, достаточно оригинальных элементов внутреннего убранства нижнебугских грунтовых построек является, пожалуй, так называемый столик — площадка в виде небольшого (не более 1,0 х 1,0 х0,3 м) четырехугольного в плане останца из материкового суглинка или сооружения из глины и камня, рас

65

положенного, как правило, у южного борта котлована землянок (см., например: Мазарати, Отрешко. 1987. С. 8, 13-14; Соловьев. 1989. С. 8; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35). Не менее показательным в этом же смысле, по всей видимости, должно являться и спорадическое употребление борисфенитами камня при возведении внешних стен строений, поскольку, как известно, последний не нашел сколь-либо заметного применения в строительном деле варваров Северного Понта раннего железного века.

Впрочем, отмечая это, приходится признать, что и все вышеизложенное отнюдь не может гарантировать нас от ошибок при определении этнокультурной принадлежности обитателей отдельных сооружений. Более того, этому вряд ли способно помочь даже наличие в материалах каких-то особенно примечательных с точки зрения культурной принадлежности бытовых остатков жизнедеятельности их обитателей, например, той же лепной керамики, поскольку последняя в конечном счете могла принадлежать туземцам, по тем или иным причинам оказавшимся в составе постоянных домочадцев греческого колониста. Речь в данном случае идет о другом — об одном из возможных направлений поиска путей реальной оценки удельного веса жилищ Борисфена раннего этапа его существования, которые могли бы быть связаны с постоянно живущими здесь эллинами.

Рассматривая теперь под указанным углом зрения имеющуюся в распоряжении современных исследователей выборку грунтовых построек Борисфена конца VII — третьей четверти VI в. до н. э., нельзя не прийти к заключению, что подавляющая часть землянок и полуземлянок этого времени вряд ли может рассматриваться в качестве места, пригодного для круглогодичного обитания выходцев из Ионии. На такую роль претендуют лишь немногие комплексы — не более одной четверти или даже одной пятой массива. При этом в числе последних в первую очередь следует назвать необычно большую (около 27 м2) и весьма основательную по своему исполнению четырехугольную в плане постройку с печами и очагами — XI, — борта глубокого (около 1,0 м) котлована которой были обложены по периметру мощными каменными стенами (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).

Возвращаясь снова к вопросу о причинах застойного характера строительного дела древнейшей колонии Нижнего Побужья, мы, как представляется ныне, можем допустить теперь, наряду с прочим, что констатированный нами ранее стихийный или, лучше сказать, нерегламентированный облик застройки поселения конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. во многом определялся и присутствующими здесь разноэтничными туземцами. В заключение заметим, что какая-то, возможно даже весьма значительная, часть этой застройки и, прежде всего, разумеется, дома, напрочь ли-

66

шенные постоянных «приборов» отопления, могли использоваться населением колонии, как эллинами, так и варварами, либо в хозяйственных целях, либо даже временно, т. е. в основном летом, на период торгового сезона.

Среди наиболее вероятных причин, побуждавших отдельных варваров или даже целые группы фракийцев и жителей лесостепной зоны Поднепровья и Побужья к переселению на территорию Борисфена, исходя из всего вышесказанного, следует, по-видимому, отметить в первую очередь стремление туземцев к установлению непосредственных экономических контактов с греческими торговцами. Следует допускать также, что на начальной фазе освоения экономического потенциала района колонисты, испытывая острый недостаток дешевых рабочих рук, могли содействовать этому процессу. Немаловажным фактором, способствовавшим вовлечению аборигенов в культурную орбиту греков, должно было стать, наконец, и стремление молодых переселенцев обзавестись женами из числа местных женщин.

Впрочем, социально-правовой статус варварской знати населения апойкии фактически почти не определим. Крайне небольшое число с трудом поддающихся интерпретации археологических свидетельств, таких, например, как присутствие в раннем некрополе Борисфена практически безынвентарных скорченных захоронений людей, по большей части не имеющих сколь-либо надежных аналогий в синхронных материалах собственно эллинских могильниках метрополии и в силу этого обычно трактуемые как варварские (см., например: Копейкина. 1981. С. 169-170), наличие там же богатого скифского погребения с золотыми украшениями в полусожженном деревянном склепе, непрерывное изготовление обитателями поселения относительно грубой лепной керамики туземного облика в условиях наличия более или менее доступной и, несомненно, более качественной кружальной и т. д., позволяет лишь предполагать какой-то спектр имущественных и общественных состояний борисфенитов местного происхождения — от лично свободных и даже вполне состоятельных до каких-то форм зависимости. И это все.

Сходное впечатление возникает, впрочем, и при анализе текста ряда наиболее ранних эпиграфических памятников Борисфена и Ольвии, свидетельствующих, как полагает Ю. Г. Виноградов, в пользу чрезвычайно развитой социальной структуры населения Нижнего Побужья уже середины VI — начала V вв. до н. э. (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 392-393; 1989. С. 66, 75-76; см. также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 93-94).

Что же касается хозяйственной стороны дела, то, как представляется, первые туземцы Борисфена не были использованы греками для возделывания земли в окрестностях этой апойкии в сколько-нибудь значительных масштабах, что может быть объяснено их нехваткой или опять-таки торгово-сырьевой по преимуществу направленностью экономики раннего поселения.

67

2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Запалного Причерноморья

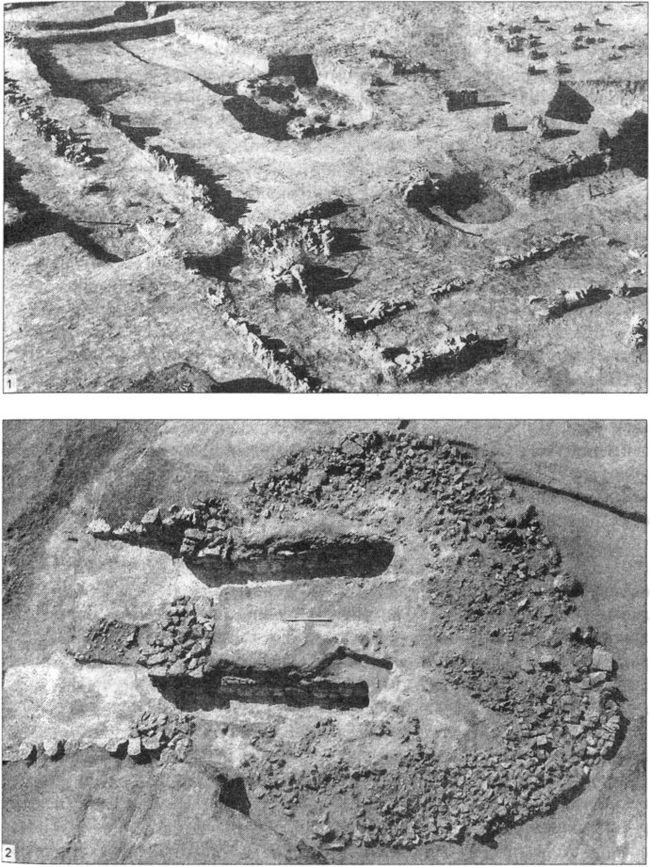

Середина — вторая половина VI в. до н. э. стала поворотным моментом в истории Северо-Западного Причерноморья. Именно в это время здесь возникает целый ряд новых поселений ионийцев — Томы в Добрудже, Никоний и Тира в Нижнем Поднестровье, Керкинитида на побережье Северо-Западного Крыма. Как полагают исследователи, столь резкое нарастание колонизационной деятельности греков в значительной мере было обусловлено появлением в Причерноморье новых контингентов эмигрантов. Напомним также, что основная причина этого появления вполне резонно связывается ныне с событиями внутриполитической жизни самой метрополии — главным образом с военным захватом эллинских центров Малой Азии персидской державой Ахеменидов (см., например: Рубан. 1990. С. 86; Русяева. 1990. С. 6).

Одним из наиболее значительных результатов резкого увеличения числа эпойков в северо-западной части Понта стало прежде всего ускоренное развитие старых ионийских колоний этого района, свидетельством чего являются хорошо известные факты археологии Нижнего Побужья.

Как показывают результаты археологических исследований, уже в конце третьей четверти VI в. до н. э. на территории Борисфена намечается заметный подъем строительства, причем, по-видимому, не только жилого, но и общественного назначения (Копейкина. 1975; 1981 б). Более того, есть все основания считать, что здесь, по крайней мере на отдельных участках, работа велась, как и в Ольвии, по заранее разработанному плану (Копейкина. 1975. С. 188-189; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 387; Соловьев. 1989. С. 9-10; 1999. Р. 64 ff.). Особенно примечательным в этой связи является изменение самого характера сооружений: отныне намечается довольно быстрый и решительный переход к наземным постройкам эллинских типов.

Параллельно с этим строительством идет бурное развитие и самой Ольвии. Во второй половине VI в. до н. э. эта колония предстает перед нами уже в виде вполне сложившегося городского центра, занимающего большую часть площади, которую он охватывал позднее, в период своего наивысшего расцвета, имеющего выделенный теменос, агору с общественными зданиями (Карасев. 1964; Копейкина. 1975; 1976) и обширные жилые кварталы, состоявшие первоначально, правда, почти исключительно из небольших землянок и полуземлянок различной формы, но, как правило, вполне аналогичных борисфенитским (Крижицький, Русяева. 1978; Крыжицкий. 1982. С. 11-15). Именно эти землянки и полуземлянки на поверку оказываются наиболее ярким и чуть ли не единственным признаком воздействия местной

68

северопричерноморской традиции на культуру ольвиополитов. Судя по минимальному (не более 1-4%) удельному весу туземной лепной посуды в керамическом комплексе раннего города (Марченко К. К. 1972. С. 62-63. Табл. 1 ) количество жителей варварского происхождения в составе жителей, вероятнее всего, было самым низким среди поселений архаического времени Нижнего Побужья. Нельзя, впрочем, полностью сбрасывать со счетов и того обстоятельства, что в данном случае используемый нами критерий для оценки удельного веса аборигенов является менее показательным, чем обычно. Следует предполагать, что центр полиса с момента своего зарождения обладал не только наиболее мощным культурным потенциалом, что само по себе должно было вести к более быстрой, чем на других поселениях, адаптации варваров, но, вполне вероятно, и довольно развитым керамическим производством и что, следовательно, нужда в изготовлении местными жителями своей собственной, относительно примитивной посуды в таких условиях могла оказаться незначительной.

Вернемся, однако, к событиям середины — второй половины VI в. до н. э. Главные перемены этого времени происходили, по всей видимости, все же за пределами территории греческих апойкий северо-западной части Понта, в их окрестностях, где также с начала третьей четверти VI в. до н. э. начинается ускоренное развитие сельского населения. Выше уже отмечалось, что начало этому процессу было положено еще в первой половине столетия, когда по соседству с древнейшим торговым центром Северной Добруджи — Истрией, а затем и в Нижнем Побужье, рядом с Борисфеном, появляются первые признаки зарождения стационарной жизни. Однако столь же очевидно и то, что лишь в середине и особенно второй половине VI в. до н. э. этот процесс получает новый мощный импульс для своего последующего развития.

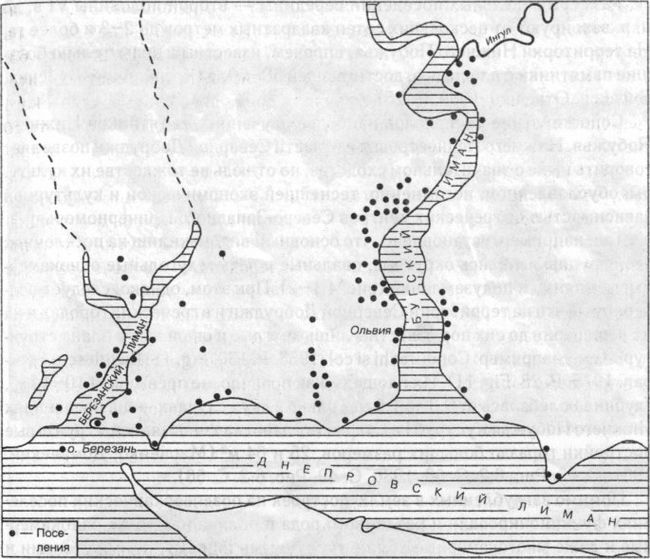

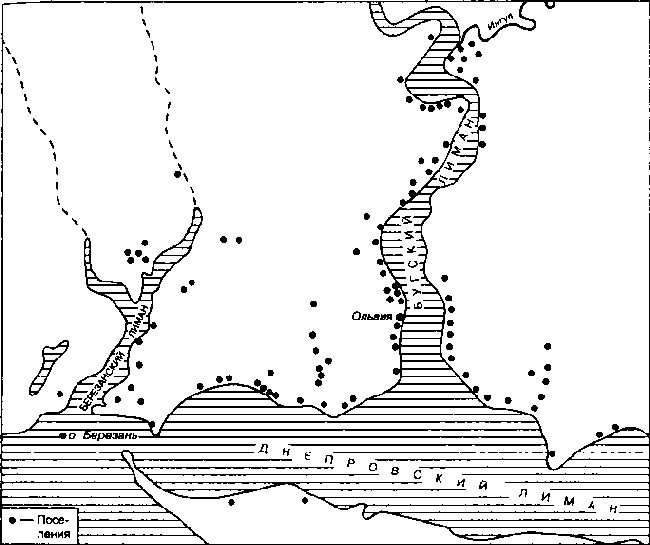

Несмотря на все еще весьма значительные пробелы в наших знаниях, есть все основания полагать, что к рубежу VI-V вв. до н. э. в основных зонах прямой греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья уже функционировало несколько десятков относительно небольших сельских поселений. Следует напомнить также, что если к настоящему моменту в окрестностях Истрии археологическим путем зафиксировано не более чем 10-15 объектов такого рода, а в Нижнем Поднестровье лишь 11 (Охотников. 1983; 1987. С. 10; ср. 1990. С. 6), то в Нижнем Побужье, где сохранность археологических памятников пока несколько лучше, их насчитывается ныне уже более 100 (Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 10 сл.) — рис. 3. Нет никакого сомнения также и в том, что в действительности количество таких поселений было еще значительнее, поскольку какая-то часть наиболее ранних комплексов должна была погибнуть в процессе современной береговой абразии или, как в Добрудже, оказалась затопленной водами лагун. Как бы то ни было, можно предполагать, что речь идет о весьма заметном хозяйст-

69

венном, культурном и, разумеется, демографическом явлении в античной истории названного района «пограничья».

Что касается облика подавляющей части памятников этого типа, то, очевидно, наиболее серьезные исследования в этом направлении проведены в последние годы только для районов Нижнего Поднестровья (Охотников. 1990) и Нижнего Побужья (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 3-95; Отрешко. 1990а).

Как установлено, абсолютное большинство позднеархаических поселений было расположено либо на берегах лиманов и заливов, либо вдоль больших балок и ныне высохших речек. Судя по данным разведок и раскопок, в их составе можно выделить по крайней мере два принципиально различных вида — постоянные селища с выраженным культурным слоем, жилыми и хозяйственными комплексами и поселения без четко выраженного слоя, трактуемые как сезонные стоянки пастухов (Бураков, Отрешко, Буйских, Назарчук. 1975. С. 263).

70

Размеры отдельных поселений середины — второй половины VI в. до н. э. варьируют от нескольких сотен квадратных метров до 2-3 и более га. На территории Нижнего Побужья, впрочем, известны и значительно большие памятники с площадью, достигающей 50-60 га (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 25).

Сопоставление материалов наиболее изученных памятников Нижнего Побужья, Нижнего Поднестровья и отчасти Северной Добруджи позволяет говорить ныне о значительном сходстве, но отнюдь не тождестве их культуры, обусловленном, несомненно, теснейшей экономической и культурной зависимостью от греческих центров Северо-Западного Причерноморья.

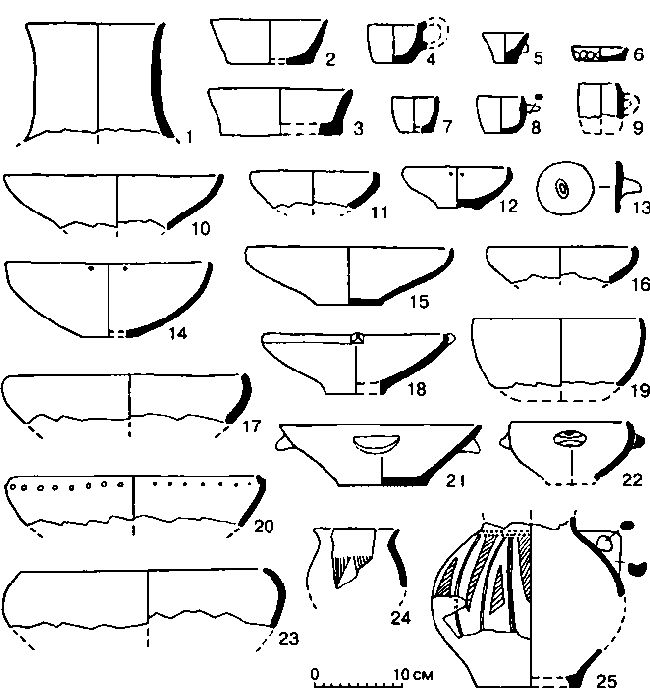

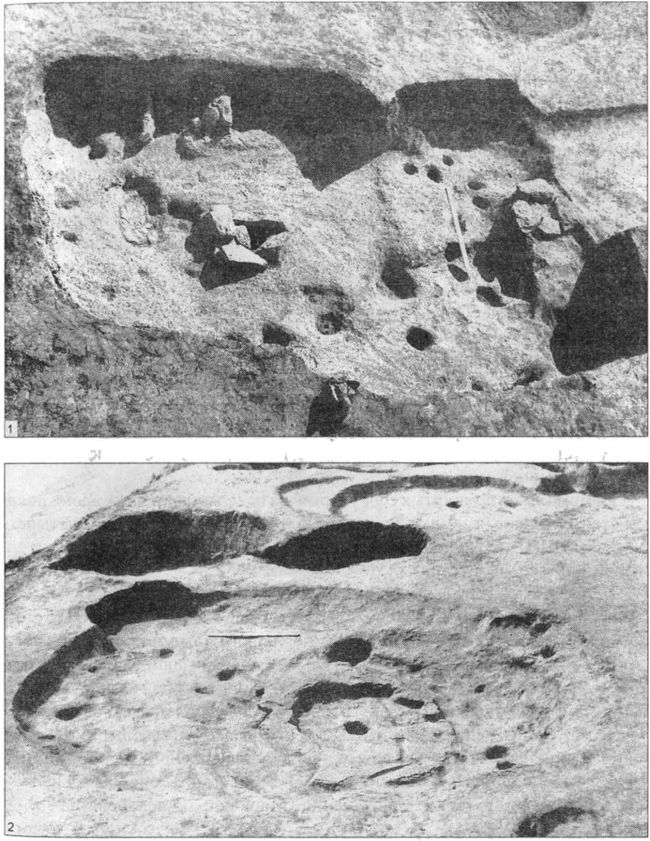

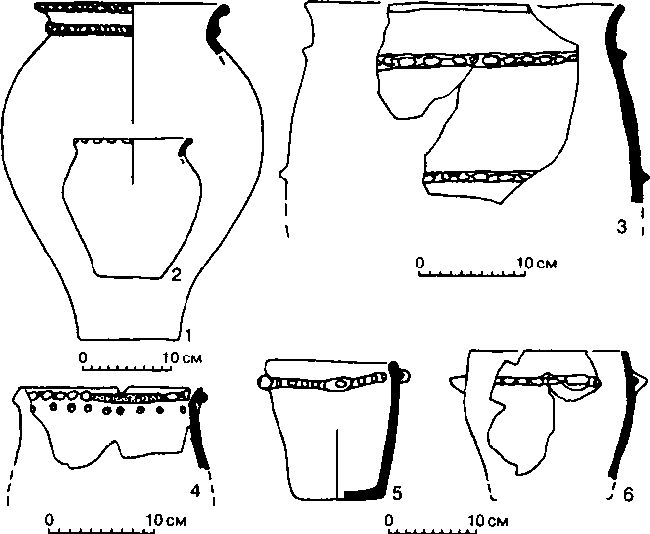

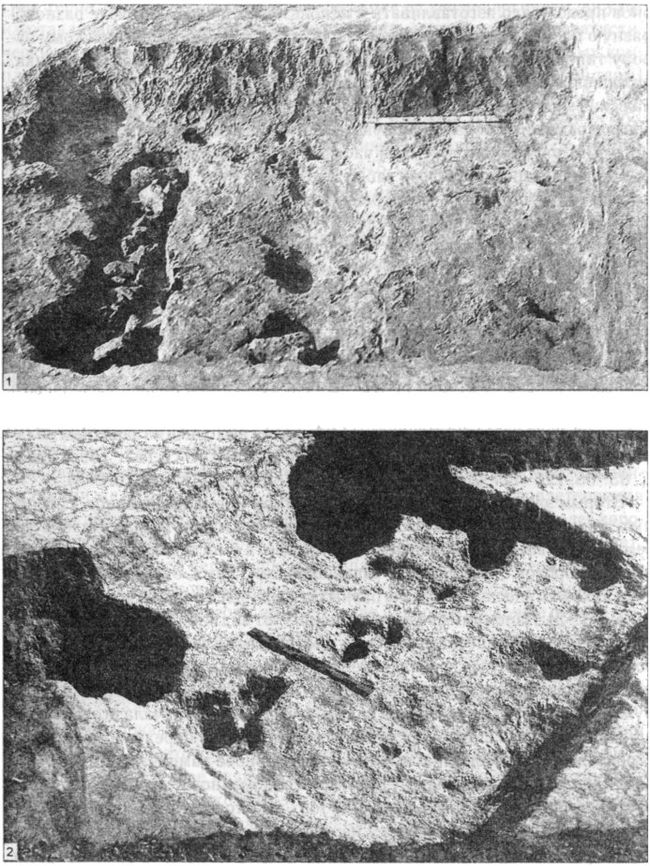

Так, например, установлено, что основным видом жилищ на поселениях этой группы являлись округлые, овальные и четырехугольные однокамерные землянки и полуземлянки (рис. 4.1-2). При этом, однако, следует подчеркнуть, что на территории Северной Добруджи и в греческих городах и на их периферии до сих пор известны лишь круглые и овальные в плане структуры (см., например: Condurachi si col. 1953. P. 130. Fig. 18; Rädulescu, Scorpan. 1975. P. 28. Fig. 11). Их площадь, как правило, не превышала 10-14 м2, глубина колебалась от 0,3 до 1,5 м. Только в двух случаях — на поселениях Нижнего Побужья Куцуруб I и Старая Богдановка 2 — выявлены грунтовые постройки гораздо больших размеров: 25 и 64 м2 (Марченко, Доманский. 1981. С. 65. Рис. 6.2. С. 63; 1986. С. 49. Рис. 6.2. С. 56).

Помимо заглубленных в землю построек на позднеархаических поселениях функционировали и различного рода и облика наземные однокамерные и даже многокамерные дома с турлучными или сырцовыми стенами и цоколями, выложенными из камня.

Судя по культурным остаткам, обитатели этих поселений занимались в основном земледелием и скотоводством. Большое количество импортных греческих изделий, прежде всего разнообразной керамики, находки на наиболее ранних пунктах так называемых монет-стрел, а со второй половины VI в. до н. э. в Нижнем Побужье и Поднестровье — монет-дельфинчиков говорят о развитии начальной фазы товарно-денежных отношений. Широкое распространение получило рыболовство, носившее, быть может, даже товарный характер. Очень небольшое значение имела охота на диких животных. Ремесла в условиях налаженного товарообмена с греческими центрами на подавляющем большинстве поселений развития не получили.

Динамика развития экономической базы новых поселенцев при относительной изолированности от неблагоприятных внешних воздействий со стороны причерноморских варваров в настоящее время, пожалуй, лучше всего может быть проиллюстрирована материалами одного из поселений Нижнего Побужья — Старая Богдановка 2 (см.: Марченко, Доманский. 1981; 1982; 1983а). Исследования целого ряда лет позволили открыть здесь группу стро-

71

Рис. 4. Остатки землянок и полуземлянок на сельских поселениях Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.

(1 — поселение Старая Богдановка 2; 2 — поселение Куцуруб 1 )

72

ений из 23 землянок и наземных сооружений, представляющих, по всей видимости, единый комплекс, функционировавший с начала последней трети VI в. до н. э. по первую четверть следующего столетия. В соответствии с полученными наблюдениями в развитии этого комплекса можно выделить по крайней мере три последовательных периода, примерно характеризующих существенное расширение строительных и хозяйственных возможностей обитателей поселения в течение жизни одного-двух поколений.

В первый период на незастроенном участке поселения выкапываются две круглые и, по-видимому, две четырехугольные землянки. По прошествии весьма непродолжительного отрезка времени все эти постройки засыпаются, а на их месте или в непосредственной близости строятся частично одновременно, частично последовательно восемь четырехугольных, одна подтрехугольная, две овальные землянки и, возможно, одно круглое (в виде юрты) сооружение. Одновременно на поселении выкапывается целый ряд хозяйственных ям различного назначения.

Наиболее серьезные, кардинальные перемены происходят, однако, в самом конце VI — начале V в. до н. э., когда вся ранее освоенная площадь комплекса нивелируется, частично перекрывается добротной каменной вымосткой и на месте ранее существовавших землянок возводятся два слегка заглубленных в землю прямоугольных однокамерных дома с каменными цоколями и сырцовыми стенами.