297

Греческое искусство и искусство Европейской Скифии в VII-IV вв. до н. э.

- 1. Задачи исследования.297

- 2. Краткая история изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в сфере искусства..299

- 3. Хронологические рамки .......306

- 4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.309

- 5. Вторая четверть — конец V в. до н.э..340

- 6. III в. до н.э. — эпоха расцвета греко-скифской торевтики.....352

- 7. Заключение.......397

1. Задачи исследования

Зарождение и развитие скифского искусства — яркий и самобытный процесс. С другой стороны (и это не вызывает сомнений), с момента своего зарождения и на протяжении всей скифской эпохи эволюция скифского искусства проходила при сильном воздействии различных инокультурных художественных традиций.

В течение достаточно длительного времени, примерно с середины VII в. по конец IV — начало III в. до н. э. Европейская Скифия воспринимала целый комплекс «греческих» импульсов, в том числе и культурных. Одним из результатов этих культурных взаимодействий можно считать и определенные инновации в области скифского искусства, фиксируемые на протяжении всей эпохи.

Не претендуя на полное освещение этой сложной и интересной проблемы — взаимодействия искусства греческого и искусства варварского, — которая, вне всякого сомнения, будет волновать еще многие поколения ученых, мы все же сочли необходимым уделить ей внимание в последней части книги, построенной, прежде всего, на осмыслении археологических источников, в которых нашли свое отражение сложные процессы взаимодействия греческой культуры и культур туземных «народов», происходившие на территории Северного Причерноморья. Так как результаты этих контактов проявились и в изобразительных памятниках, было бы небезынтересно, хотя бы в общих чертах, попытаться наметить и систематизировать наиболее характерные черты, сформировавшиеся и проявившиеся в скифском искусстве под влиянием искусства греческого. Мы постараемся также, на основе представлений, сложившихся в современной науке, показать взаимосвязь между интенсивностью контактов в этой сфере и этнополитической «окраской» конкретных исторических периодов, на которые подразделяется скифское время. Вместе с тем мы учитываем и возможность того, что развитие тех или иных тенденций в сфере искусства, «переломные моменты» в этом сложном и весьма специфическом процессе не всегда соответствуют тем хро

298

нологическим рамкам и «реперам», которые были предложены для скифской эпохи авторами этой книги. Совершенно очевидно, что яркие и значимые события политической истории, определяющие завершение одних исторических периодов и начало новых, не всегда сопряжены с появлением новых тенденций в развитии искусства; в ряде случаев можно отметить «устойчивость» и «живучесть» канонов предшествующего времени и, напротив, выразительные инновации, не связанные непосредственно со сменой исторических эпох.

Исследователи неоднократно отмечали изначальную сложность, заключенную в подходе к анализу художественных изделий, вышедших из рук греческих мастеров и обнаруженных в памятниках, принадлежавших скифской аристократии, либо специально изготовленных для кочевой элиты — как «разделить» греческие и скифские элементы, каким образом, например, выделить «скифское» и «нескифское» в шедеврах греко-скифской торевтики (Jacobson. 1995. Р. 2-10). Приходится признать, что каких-либо критериев не существует, исследователи более склонны полагаться в решении подобных вопросов на чутье и интуицию.

Нередко, обращаясь к сложным вопросам, связанным с выделением «эллинских» и «варварских» черт на примере конкретных элементов или образов, воплощенных в произведениях греко-скифской торевтики, исследователи буквально в каждом из них видят отражение каких-то негреческих художественных традиций, за которыми скрываются идеологические представления варваров. Однако в последнее время широкое распространение получила и тенденция рассматривать многие известные произведения исключительно как результат развития греческого искусства в одной из периферийных областей античного мира. Несомненно, подобный подход представляется логичным и вполне может иметь место при исследовании этого круга древностей.

Совершенно естественно, что греческие мастера, создавшие изделия, обнаруженные в варварских комплексах Северного Причерноморья, работали в русле изобразительных канонов и традиций античного искусства. Однако при таком понимании имеющихся в нашем распоряжении источников происходит своего рода сознательная «нивелировка» «местных» черт и особенностей в произведениях, созданных греками соответственно представлениям аристократической верхушки варварского общества.

Очевидно, для того, чтобы попытаться выявить эти «варварские» северопричерноморские особенности в декоре имеющихся в нашем распоряжении древностей, следует сопоставить их с синхронными произведениями, известными в греческом мире. По-видимому, логично будет предположить, что те элементы декора, образы и композиции северопричерноморских вещей, которые легко находят аналогии в круге греческих памятников, следует рас

299

сматривать в «русле развития периферийного античного искусства». Напротив, те элементы, типы и образы, для которых поиск аналогий затруднителен, очевидно, должны привлекать наше особое внимание, так как именно в круге подобных памятников и следует искать изделия, в которых наиболее полно отразились свойственные скифской аристократии «представления о прекрасном», воплощенные руками мастеров — как греческих, так и «местных».

2. Краткая история изучения проблемы грековарварских взаимодействий в сфере искусства

Проблема взаимодействия на территории Северного Причерноморья искусства греческого и искусства скифского была поставлена в отечественной науке еще во второй половине XIX столетия. Пожалуй, первым ученым, изложившим концепцию развития скифского искусства под определяющим воздействием искусства греческого, был Л. Стефани, показавший результат этого процесса на примере целого ряда произведений греко-скифской торевтики (Стефани. 1865; 1866). Эта концепция позднее получила поддержку в работах И. Е. Забелина ( 1876. С. 646) и А. С. Лаппо-Данилевского (1887). Последний в монографии «Скифские древности» изложил стройную систему взглядов, согласно которой появление первых греческих колоний на берегах Понта в корне изменило характер культурного развития скифского общества; особое место в греко-скифоких культурных контактах этот исследователь отводил Ольвии в устье Южного Буга (1887. С. 501, 512).

Отметим также изданные в 1889 г. в серии «Русские древности в памятниках искусства» под редакцией И. И. Толстого и Η. П. Кондакова «Классические древности Южной России» и «Древности скифо-сарматские». Эти издания, кроме прекрасно выполненных рисунков, содержали подробные и точные описания погребальных памятников — греческих гробниц и скифских курганов — и их инвентаря. При описании конкретных комплексов авторы стремились разделить античные и варварские древности, выявить типичные для местного погребального обряда черты. По их мнению, соприкосновение с античной культурой иногда помогало выявить «варварский характер» тех или иных сугубо местных сюжетов; так, например, специфика такого яркого памятника, как Куль-Оба раскрывается «благодаря именно услугам греческого искусства, умевшего в ясных пластических образах и в условных эмблемах охватить и выразить туманную мысль варвара. При этом соприкосновении возникает у варвара горделивое сознание своих национальных особенностей, которые он и желает затем видеть точно воспроизведенными искусством» (Толстой, Кондаков. 1889. Вып. 2. С. 85).

Концепцию определяющей «прогрессивной» роли греческого искусства в становлении и развитии искусства северопричерномороких скифов в на-

300

чале прошлого столетия разрабатывал Б. В. Фармаковский. В работе «Архаический период на юге России» этот исследователь писал, что «стилизация звериных образов, которую мы наблюдаем теперь (то есть после появления греческих поселений. — М. В.) в скифском искусстве, настолько характерна, что не оставляет никаких сомнений, что этот скифский звериный стиль должен быть тесно связан с архаическим искусством ионийских колоний юга России» (1914. С. 21 ). Поставив вопрос о «зверином стиле» ионийских греков и его происхождении, Б. В. Фармаковский полагал, что с появлением греческих колонистов на берегах Черного моря «в Скифии появляется новая обработка мотивов звериного стиля, совершенно такая, какую нам представляют находки в ионийских колониях и вообще в ионийском искусстве. Ионийцы убогие элементы возвели, так оказать, в перл создания и положили в Скифии основание для действительно настоящего оригинального стиля» (1914. С. 22-23).

Совершенно иной подход к пониманию сущности и процесса эволюции скифского искусства, а также его взаимодействия с искусством греческим был разработан знаменитым исследователем южнорусских древностей М. И. Ростовцевым, опубликовавшим в начале XX века ряд блестящих исследований по истории, культуре и искусству античных центров Северного Причерноморья и их варварской периферии (1913; 1914; 1914а; 1918; 1922; 1925). Признавая в целом воздействие греческого искусства на искусство Скифии, этот ученый справедливо считал, что воздействием ионийского искусства нельзя объяснить появление и эволюцию основных мотивов древнейшего этапа скифского звериного стиля М. И. Ростовцев обратил внимание на резкие отличия «греческого малоазийского стиля», заключавшиеся в технике художественной трактовки образов, однако подчеркнул доминирующую роль греческих элементов в инвентаре богатых скифских погребений (1925. С. 338).

М. И. Ростовцев первым обратил внимание на одновременный расцвет искусства и культуры Боспорского государства и Скифии на протяжении IV в. до н. э. (1925. С. 457-458). Ему принадлежит и разрабатывавшаяся позднее гипотеза об античных художественных мастерских Боспора, производивших изделия из драгоценных металлов, специально предназначавшихся скифским и меотским аристократам.

Говоря о проблеме взаимодействия греческого и скифского искусства, нельзя не остановиться кратко на представлениях Э. Миннза. Этот исследователь (в отличие от Б. В. Фармаковского, преувеличивавшего роль «греческого импульса») писал, что греческое ионийское искусство именно потому так легко было воспринято местным населением Северного Причерноморья, что само несло в себе что-то почти варварское. По Э. Миннзу, самобытное скифское искусство в своем развитии было подвержено влиянию искус

301

ства держав Переднего Востока, а также греческого мира (Ионии, а позже Аттики) (Minnz. 1913. Р. 263). В специальной работе, посвященной скифскому искусству на территории Евразии, Э. Миннз пришел к выводу, что на Востоке искусство Скифии подверглось «портящему» воздействию искусства Древнего Китая, а на Западе — воздействию искусства Древней Греции, которое, в конечном счете, сыграло ту же роль (Minnz. 1942. Р. 31 -32).

Важнейшим событием в истории изучения искусства скифов был выход в свет известного исследования Г. И. Боровки, изданного в 1928 г. в Лондоне. Эта работа являлась первой книгой, посвященной исключительно скифскому искусству; в своем труде автор изложил первую законченную концепцию происхождения скифского звериного стиля. Говоря о роли греческого искусства в его сложении и развитии, Г. И. Боровка писал, что, хотя греческое искусство по своим художественным достижениям не имело себе равных, оно было чуждым звериному стилю и не соответствовало его изобразительной системе (Borovka. 1928. Р. 67). Лишь на протяжении архаической эпохи ионийское искусство гармонично вносило свой вклад в развитие искусства местных народов (Р. 75). В более же поздние эпохи часто создавались вещи (например, олень из Куль-Обы), в которых греческие орнаментальные мотивы и натуралистические изображения резко контрастируют с самой формой и идеей вещей и разрушают целостность композиции. Г. И. Боровка проследил также влияние античного искусства в трансформации некоторых образов звериного стиля (Р. 49-50).

В один ряд с работами конца прошлого века и двух первых десятилетий нынешнего можно поставить и выдающееся исследование К. Шефолда «Скифский звериный стиль на юге России» (Schefold. 1938). В этой работе, во многом как бы продолжающей книгу Г. И. Боровки, было положено начало системного изучения скифского звериного стиля по отдельным мотивам и сюжетам изображений. Метод, предложенный К. Шефолдом, оказался перспективным и с успехом развивается современными исследователями (см., например: Переводчикова. 1980). Изучая звериный стиль в его формальных изменениях, К. Шефолд пришел к целому ряду интересных результатов: например, выделил отдельные группы скифских погребальных комплексов, разделил их по «центрам притяжения» (по отношению к греческим колониям) и высказал много точных конкретных наблюдений (например, предпринял попытку разделить ранний и поздний комплексы Куль-Обы). Тщательный анализ предметов античной художественной торевтики, проделанный автором, представляет интерес и на современном уровне развития научных знаний. В общих чертах его концепция взаимодействия греческого и скифского искусства сводилась к следующему: хотя последнее и обладало самобытными формами, в целом его развитие полностью определялось развитием искусства греческого. Скифские заказчики,

302

для которых предназначались греческие изделия, определяли выбор формы предметов, содержание и, в значительной степени, форму изображений; создание же шедевров невозможно представить без воздействия античного искусства.

Работы К. Шефолда и Г. И. Боровки завершают, на наш взгляд, первый этап изучения взаимодействия греческого и скифского искусства. Образовавшаяся в 30-40-х гг. лакуна в истории изучения проблем, связанных с искусством Скифии, может объясняться не столько парализующим воздействием теории стадиальности, как, например, полагал К. Йеттмар (Jettmar. 1966. S. 39-40), а скорее физическим исчезновением из сферы отечественной науки исследователей, занятых разработкой этой проблематики (отъезд М. И. Ростовцева за границу, гибель Г. И. Боровки). Ярким примером отношения к трудам предшественников и их методам в эту эпоху может служить рецензия H. Н. Погребовой на упомянутую выше книгу К. Шефолда (Погребова. 1949). Отказ на долгие годы от изучения развития звериного стиля методами, разработанными в предшествующий период, породил справедливые упреки современных скифологов в том, что в искусстве звериного стиля долгое время изучался в основном лишь состав образов и композиций, а не сам стиль (Шер. 1980. С. 339).

Следующий этап в разработке круга проблем, связанных с взаимодействием греческого и скифского искусства, начался в 50-е гг. В это время появляются отдельные статьи, в которых рассматривались различные аспекты греко-варварского искусства. Отметим, в первую очередь, работу Б. Н. Гракова (1950), посвященную развитию с конца V в. до н. э. антропоморфных изображений в скифском искусстве под воздействием искусства эллинов, а также статью Д. Б. Шелова (1950), в которой появление некоторых эмблем на золотых и бронзовых монетах Боспора объясняется влиянием искусства и идеологии местных племен.

В 1953 г. вышло в свет монографическое исследование А. П. Ивановой «Искусство античных городов Северного Причерноморья». В этой книге на основе анализа памятников античных городов Северного Причерноморья (преимущественно скульптурных) автор рассматривал следы влияния искусства местных племен начиная с первой половины V в. до н. э. Наиболее сильно это влияние проявилось в искусстве Боспора в эпоху Спартокидов. Воздействие же греческого искусства на искусство местных племен, по мнению этой исследовательницы, наиболее ярко проявлялось в процессе постепенной деградации традиционных изображений греко-скифской торевтики на протяжении V-IV вв. до н. э. (С. 17; 92-93).

В 1954 и 1956 гг. были изданы блестящие работы М. И. Максимовой, содержащие тщательный художественный анализ форм и декора серебряных зеркала и ритона из знаменитых Келермесских курганов. Несмотря на то

303

что датировки этих шедевров, предложенные в работах, позже были существенно скорректированы (Кисель. 1993; 1998), работы М. И. Максимовой, отличающиеся прекрасным знанием всего круга источников и широтой подхода к изучению конкретных памятников, не утратили своего значения и по сей день представляют интерес для исследователей, занимающихся начальным периодом развития греко-варварских контактов в сфере искусства.

В 60-х гг. вышли в свет обобщающие статьи В. Д. Блаватского (1964; 1964а), были систематизированы и изданы на современном научном уровне археологические материалы, включавшие изделия греко-скифокой торевтики (Артамонов. 1966) и античные художественные вещи, обнаруженные в памятниках местного населения (Онайко. 1966; 1970).

В 1961 г. была издана статья М. И. Артамонова «Антропоморфные божества в религии скифов», где был рассмотрен и проанализирован весь круг наиболее выразительных антропоморфных памятников греко-скифской торевтики. Эта работа, продемонстрировавшая блестящее знание конкретного материала и письменных источников, глубину и широту научного подхода, наш взгляд, до сих пор остается самым значительным обобщающим исследованием, посвященным проблеме развития антропоморфных образов и их интерпетации в скифском искусстве.

Послевоенное время ознаменовалось и новыми важными археологическими открытиями в степной зоне Северного Причерноморья «царских» скифских захоронений V-IV вв. до н. э., что существенно расширило круг источников по интересующей нас проблеме. Отметим лишь важнейшие из них: в 1954 г. был исследован Мелитопольский курган (Тереножкин, Мозолевский. 1988), в 1959 — Пятибратние курганы (Шилов. 1966), в 1964 — курган у с. Ильичево (Лесков, 1968) и, наконец, в 1971 — курган «Толстая Могила» (Мозолевський. 1980).

В 70-х — начале 80-х гг. в отечественной литературе вновь появились работы, авторы которых пытались проанализировать и осмыслить в целом процесс воздействия греческого искусства на искусство северопричерноморских варваров, показать конкретные способы и пути этого процесса; предпринимаются и попытки создания периодизаций этого процесса. Предложенные в то время периодизации, естественно, отражали современные их созданию развитие представлений и степень изученности археологических источников.

К подобным исследованиям, например, принадлежит известная статья А. М. Хазанова и А. И. Шкурко «Воздействие античной культуры на культуру скифо-сарматского мира» ( 1974). Ее авторы полагали, что особенно ярко это влияние проявилось в различных категориях памятников прикладного искусства, и на основе анализа последних выделили четыре периода воздействия античной культуры на культуру и искусство варваров:

304

1 ) конец VII — VI в. до н. э.;

2) V в. до н. э.;

3) IV—III вв. до н. э.;

4) последние века до н. э. — первые века н. э. (с. 38-39).

В целом же авторы пришли к выводу об ограниченности античного воздействия на культуру степной зоны Северного Причерноморья в скифо-сарматскую эпоху. Отметим, что в предложенной ими периодизации сразу же вызывает возражения объединение IV и III вв. до н. э. в рамках одного исторического периода.

Противоположная точка зрения была наиболее четко сформулирована в работах Н. А. Онайко (1966а; 1976; 1976а; 1977). Эта исследовательница пришла к выводу о симбиозе греческого и скифского искусства, первые признаки которого, по ее мнению, видны уже в конце VII — начале VI в. до н. э. ( 1976. С. 70). Она также предложила выделить четыре этапа в истории взаимодействий греческого и скифского искусства на территории Северного Причерноморья:

1 ) VII — начало VI в. до н. э. — для этого времени характерны совместные находки предметов, украшенных в зверином стилей изделий греческих мастеров;

2) первая половина VI в. до н. э. — эпоха, когда, по мнению автора, начинается производство предметов греко-варварского стиля (к ним исследовательница относила ритон и зеркало из Келермеса);

3) вторая половина VI — начало V в. до н. э. — в это время в боспорских мастерских началось изготовление золотых обкладок скифских мечей и конской упряжи, однако в их декоре еще преобладало «механическое соединение греческих и варварских элементов»;

4) V-IV вв. до н. э. — время органического слияния греческого и варварского в искусстве Северного Причерноморья (1976а. С. 70-71).

В предложенной схеме сразу же бросается в глаза некоторая искусственность в выделении второй половины VI в. до н. э. в отдельный период. Существенные коррективы вносит и произошедшая позже передатировка некоторых «ключевых» комплексов, прежде всего передатировка вещевого комплекса Келермесских курганов, обоснованная позднее (Галанина. 1991. С. 15 сл.). Кроме того, последние разработки в области периодизации античной (Виноградов, Марченко. 1991; см. также гл. II настоящего издания) и скифской (Алексеев. 1992; 2003) истории Северного Причерноморья ставят под сомнение и возможность объединения V и IV вв. до н. э. в рамках единого периода.

Конечно, развитие искусства может не укладываться в схему исторической периодизации, однако предложенному ранее «общему пониманию» греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в целом ряде случаев

305

противоречит и анализ художественных произведений, что мы попытаемся показать в последующих разделах работы.

На протяжении трех последних десятилетий XX в. появился целый ряд работ, посвященных исследованиям в области духовной жизни и идеологии скифского общества, отраженной, в частности, и в памятниках греко-скифской торевтики. Авторы этих работ часто обращались к всестороннему изучению художественных изделий и их археологического контекста. Отметим среди подобных работ статьи и книги Д. С. Раевского (1970; 1977; 1978; 1980; 1985), статьи Д. А. Мачинского (1978; 1978а; 1998; 1998а), статьи и монографию С. С. Бессоновой ( 1977; 1982а; 1983), работы исследователей-антиковедов, посвященных особенностям религиозной жизни греческих центров Северного Причерноморья (Шауб. 1979; 1987; 1991; 1993; 1998; 1999) и развитию отдельных сюжетов в их искусстве (Савостина. 1995; 1996).

Эти работы содержат также и интересные конкретные наблюдения по интересующей нас проблеме: к некоторым из них мы обратимся ниже.

Характерной чертой трех последних десятилетий стало возвращение к исследованиям классических «царских» скифских погребений, которые были проведены ведущими специалистами — археологами и искусствоведами. Результатом этой работы стали подробные публикации вещевых комплексов таких курганов, как Мастюгинские (Манцевич. 1973), Солоха (Манцевич. 1978), Артюховский (Максимова. 1979), Курджипский (Галанина. 1980), Мелитопольский (Тереножкин, Мозолевский. 1988), Чертомлык (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991 ), Келермесские (Галанина. 1997), лесостепных курганов Приднепровья (Галанина. 1977). Была переиздана и коллекция скифских древностей, хранящихся в Эрмитаже (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986). Это дает нам возможность опираться на современные, надежные датировки целого ряда вещей и комплексов, которые не только позволяют «привязать» все рассматриваемые памятники и изображения к надежной хронологической шкале, но также в некоторых случаях имеют принципиальное значение для определения датировок важных этапов в развитии греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья.

Последние десятилетия ознаменовались выходом в свет двух монографий, посвященных скифскому искусству и основанных, прежде всего, на северопричерноморских материалах, в которых затронута, в частности, и проблема взаимодействия «греческого» и «варварского» (Schiltz. 1994; Jacobson. 1995).

Все эти публикации существенно расширили нашу источниковедческую базу, позволили скорректировать датировки, детально проанализировать обстоятельства находок отдельных древностей и т. п. Однако нельзя не обратить внимание на отсутствие крупных обобщающих работ в отечественной литературе, специально посвященных интересующей нас теме.

306

При обращении к ней остро ощущается также и неудоволетворительное состояние методического уровня — неразработанность системы понятий, позволивших бы попытаться понять и раскрыть механизм взаимодействий. Совершенно справедливо отмечается и чисто эмпирический уровень осознания термина «греко-варварское искусство», которое каждый волен понимать на интуитивном уровне. Нельзя не согласиться и с утверждением, что «...анализ изобразительных археологических источников требует специального подхода, теория и методы которого разработаны пока крайне слабо» (Шер. 1980. С. 238).

Обычно, говоря о «направленности» влияния греческого искусства на искусство Скифии, исследователи прослеживают две основных линии, по которым фиксируются результаты этого воздействия — скифский звериный стиль и «антропоморфное направление» в греко-скифской торевтике (Хазанов, Шкурко. 1974. С. 38).

Предпринимались и попытки понять «механизм» проникновения инородных элементов в искусство Скифии, например, были выдены три основные направления: 1 ) заимствования отдельных черт и стилистических приемов («стиль цитат»); 2) заимствования целостных образов; 3) заимствование композиций (Кузьмина. 1981. С. 77-78).

Возможно, добиться прогресса в разработке системы понятий и терминов в области изучения греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в дальнейшем может помочь наметившийся сравнительно недавно прогресс в сфере методических разработок в области звериного стиля (Переводчикова. 1994; Канторович. 1994; 1997; 2002; Королькова. 1996; 1998). Из недавно вышедших работ, посвященных «антропоморфному» направлению в греко-скифской торевтике, следует упомянуть статью Е. А. Савостиной «Боспорский стиль и сюжеты Геродота в пластике Северного Причерноморья» (Савостина. 2001).

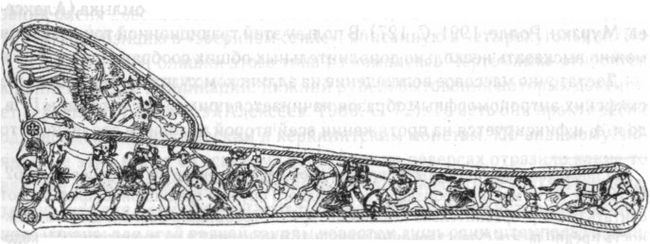

Большой интерес представляют и попытки анализа отдельных изобразительных памятников, найденных на территории Северного Причерноморья, отразившиеся, прежде всего, в публикациях Таманского рельефа со сценой сражения и изучения широкого круга проблем, связанных с этой замечательной находкой (Боспорский рельеф... 2001).

Ко многим из этих работ, а также к некоторым другим, остановиться на которых не представлялось возможности в рамках этого краткого раздела, мы будем обращаться ниже.

3. Хронологические рамки

Все исследователи единодушно признают Северное Причерноморье контактной зоной, где греческое искусство вступило во взаимодействие с ис-

307

кусством скифского мира. Однако степень интенсивности влияния греческого искусства и его роль в эволюции звериного стиля оценивались различно.

Нетрудно заметить, что в большинстве работ взаимовлияние греческого и скифского искусства рассматривалось как непрерывный процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии: после знакомства варваров с художественными произведениями греческих ремесленников в местную систему образов проникли отдельные приемы и сюжеты, свойственные античному искусству, позднее, по мере развития греко-варварских связей, эстетические и религиозные кургана потребности верхушки местного общества стали «обслуживаться» греческими мастерами, которые в своей изобразительной манере украшали парадное оружие, одежду, ритуальные предметы, конскую упряжь (см., например: Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 20- 21; 62, 89-93). To есть, несколько упрощая распространенную в литературе точку зрения, можно сказать, что непрерывное (на протяжении почти четырех столетий) воздействие античного искусства на искусство варваров привело к появлению и накоплению в процессе развития последнего целого ряда инноваций, которые с течением времени вызвали глубокие качественные изменения, наиболее ярко проявившиеся в произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э. Несомненно, имеющиеся в нашем распоряжении археологические источники дают возможность и такого подхода. Однако в последние годы были внесены существенные изменения в наши представления о непрерывном развитии Великой Скифии на протяжении всех четырех веков (Алексеев. 1992. С. 103 сл.; 2003. С. 168 сл.).

С точки зрения современного антиковедения, процесс экономических и политических взаимоотношений между греческими центрами Северного Причерноморья и варварскими племенами также нельзя рассматривать как процесс постепенного углубления и расширения этих связей с течением времени: в этих сложных контактах отчетливо выявляются как периоды интенсивных взаимодействий, так и периоды нестабильности и взаимного напряжения и, вероятно, даже разрушения (полного или частичного) сложившихся ранее систем, переориентировки политики различных греческих поселений по отношению к разным группам туземцев (Marcenko,Vinogradov. 1989). Очевидно, и процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии VII—IV вв. до н. э. следует рассматривать как «пульсирующее» движение. Конечно, имеющиеся в нашем распоряжении письменные и археологические источники никогда не позволят реконструировать этот процесс во всем его своеобразии, однако можно попытаться выявить отдельные черты, характерные для каждого из рассматриваемых внутренних периодов.

Исходя из современных представлений об историческом развитии Европейской Скифии и античных центров Северного Причерноморья, говоря о влиянии греческого искусства на искусство туземного мира, нашедшем

308

свое отражение в обнаруженных здесь памятниках, мы будем рассматривать этот процесс на протяжении двух достаточно продолжительных исторических периодов. Нижняя граница первого, начального периода приходится приблизительно на середину VII в. до н. э.: она определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья. Концом этого периода можно условно считать рубеж первой — второй четвертей V в. до н. э., когда на основании многочисленных данных фиксируется резкий разрыв в развитии скифской культуры, возможно, вызванный глобальной сменой населения в степном регионе (Алексеев. 1991; 1992. С. 103 сл.; 1993. С. 28 сл.; 2003. С. 168 сл;). Время со второй четверти V в. до конца этого столетия, возможно, следует обозначить как особый, «переходный» этап, так как с ним связана значительная трансформация всей историко-культурной ситуации в регионе (Виноградов, Марченко. 1991. С. 151).

Согласно периодизации, разработанной с учетом динамики развития античных центров Северного Причерноморья, начало нового периода в жизни региона также соотносится с началом второй четверти этого столетия (см. II главу этой книги). Второй «основной» период, соответственно, будет охватывать следующую часть скифской эпохи, вплоть до времени утраты кочевыми скифами политического господства над территорией Северного Причерноморья, которая приблизительно приходится на рубеж IV—III вв. до н. э. (Мачинский. 1971. С. 52 сл.; Алексеев. 1998. С. 125).

IV в. до н. э. является заключительным этапом существования Великой Скифии, эпохой наиболее интенсивного воздействия античной культуры на кочевое общество Восточной Европы, периодом создания шедевров грекоскифской торевтики. Особо интенсивная работа в этом направлении фиксируется в рамках второй половины этого столетия. На протяжении этих трех периодов, выделенных на основании современных представлений о развитии исторического процесса в Северном Причерноморье античной эпохи, мы постараемся рассмотреть некоторые тенденции во взаимодействии греческого и варварского искусства.

Принятый в работе хронологический рубеж между двумя «основными» эпохами, связанными с кардинальными изменениями в искусстве Европейской Скифии, вызванными античными импульсами, приблизительно соответствует рубежу, разделяющему архаическую и классическую эпохи в истории Греции. Вместе с тем, два достаточно крупных периода, вынесенные в заглавие отдельных разделов этой главы, соответствуют двум этапам в длительной истории воздействия эллинского искусства на искусство варварского мира, выделенным еще Э. Миннзом. В течение первого из них ведущую роль играло ионийское искусство, в течение второго — аттическое (Minns. 1913. Р. 263).

309

4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.

Первые контакты между искусством Ионийской Греции и Скифии начались на раннем этапе существования греческих поселений Северного Причерноморья, возможно, практически одновременно с установлением древнейших экономических и политических связей (Вахтина. 1984. С. 16-17). Нижняя дата периода греко-скифских культурных взаимодействий определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья и Прикубанья. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана Темир-Гора относится к 40-м гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972); античная керамика конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. достаточно выразительно представлена в материалах Немировского городища в лесостепном Побужье (Вахтина. 1998). Серебряное зеркало из кургана 4/III Келермеса датируется 650-620 гг. до н. э. (Кисель. 1993); серебряный ритон из кургана 3/III датируется в пределах второй половины VII в. до н. э. Верхняя граница комплексов этой курганной группы в настоящее время определяется рубежом VII—VI вв. до н. э. (Галанина. 1997. С. 172 сл.). Таким образом, начало греко-варварских взаимодействий в сфере искусства приблизительно совпадает с началом второго периода в истории Северного Причерноморья согласно хронологии, принятой в данной книге (см. Главу II).

Как уже отмечалось, интерес верхушки туземного общества к художественным изделиям греческих мастеров проявился достаточно рано и относится ко времени появления первых греческих поселений на северных берегах Черного моря. Археологическая картина, отражающая восприятие скифским обществом достижений античного искусства, является уникальной для регионов ойкумены, вовлеченных в орбиту греческой колонизации, и ярко характеризует конкретно-историческую ситуацию, связанную с утверждением здесь новых орд кочевников и формированием местного варианта звериного стиля. Сопоставление карты греческих импортных вещей, обнаруженных в памятниках степного Побужья-Приднепровья и связанных с этой территорией в рамках единой археологической культуры Крыма и Прикубанья (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980), с картой греческих импортов, составленной для Северной Добруджи (Вахтина. 1993. С. 54), подчеркивает интенсивный интерес скифского населения к художественным вещам и «опережение» в распространении этих вещей на контролируемых скифами территориях. Представляется, что объяснение такому раннему и, по-видимому, достаточно естественному проникновению греческих художественных изделий в местное традиционное общество, несомненно, способствующему дальнейшему развитию контактов между античным и скиф-

310

ским искусством, можно найти в целом ряде факторов, отличавших демографическую ситуацию, сложившуюся в Северном Причерноморье в VII в. до н. э. Постараемся кратко их перечислить.

1. Общеизвестно, что кочевое общество всегда было обществом более «открытым» для восприятия инокультурных импульсов, чем общество оседлых земледельцев, так как в силу узкой специализации кочевого хозяйства постоянно испытывало необходимость в контактах с другими этносами (см., например: Владимирцов. 1934. С. 43; Артамонов. 1977. С. 7-10; Barth. 1973).

2. Это достаточно общее положение можно дополнить наблюдениями, касающимися своеобразной «открытости», свойственной скифской археологической культуре эпохи архаики. Для этого времени характерно сочетание разнокультурных предметов в рамках единых комплексов, причем эту особенность можно проследить не только для «царских» памятников (таких, как, например, Келермес и Мельгунов), но и для более скромных степных захоронений. Показательным в этом отношении является известное погребение в кургане у Цукурского лимана на Тамани, в составе инвентаря имевшего греческую ойнохою (фрагменты аналогичных сосудов были найдены при раскопках Березанского поселения), бронзовую бляху (ближайшая аналогия происходит из Забайкалья) и бронзовый топор-клевец (ближайшие аналогии известны в материалах Трахтемировского городища и Средней Европы) (Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 53. Рис. 5, 27; Скорый. 1983. С. 13; Вахтина. 1993). Создается впечатление, что древнейшая скифская археологическая культура на территории Северного Причерноморья отличалась высокой степенью восприимчивости и «подпитывалась» самыми разнообразными культурными импульсами.

3. Однако эти соображения представляются явно недостаточными для объяснения начавшегося взаимодействия между искусством Греции и искусством Скифии, так как известно много примеров полного неприятия и даже отталкивания обществами-реципиентами чуждых им высокохудожественных произведений, которое иногда имело место одновременно с установлением взаимовыгодных экономических и политических связей (Шмит. 1925. С. 150). Объяснение феномену, который сложился в искусстве Северного Причерноморья в VII—VI вв. до н. э., следует, очевидно, прежде всего искать в самой природе и особенностях формирования скифского звериного стиля.

Еще М. И. Ростовцев отмечал, что искусство звериного стиля не имело корней в Восточной Европе и было принесено сюда как бы в готовом виде. Согласны с этим утверждением и другие исследователи (Артамонов. 1968; Переводчикова. 1980. С. 12 сл.). Это, конечно, не исключает наличия в ран-

311

нескифском зверином стиле отдельных элементов, которые могут быть возведены к геометрическим орнаментам, господствовавшим в регионе в предскифское время (Раевский. 1984. С. 217), что, кажется, подтверждается на примере архаических скифских материалов из Предкавказья (Махортых. 1991. С. 69 сл.).

Вопрос о месте и времени сложения скифского звериного стиля до сих пор порождает ожесточенные научные опоры между сторонниками центральноазиатской гипотезы его происхождения и защитниками идеи заимствования скифами основных элементов своего искусства из Передней Азии (об истории сложения этих двух основных концепций см.: Ильинская. 1976. С. 9 сл.; Погребова, Раевский. 1992. С. 74 сл.; Шер. 1992; Курочкин. 1989. С. 105 сл.). Однако никто из исследователей не отрицает огромного вклада передневосточного искусства в формировании северопричерноморского варианта звериного стиля (см.: Курочкин. 1984. С. 105 сл. Королькова. 2003).

Общеизвестно, что в VII в. до н. э. греческое искусство переживало период, получивший в науке название ориентализирующего. В это время связи античного искусства с искусством стран Древнего Востока были наиболее сильными; «в их скульптуре и живописи греки нашли такое же условное искусство, как их собственное геометрическое, но гораздо более реалистичное» (Boardman. 1975α. P. 40). Это восточное влияние в разных формах сказывалось в различных направлениях развития монументального и прикладного искусства греков: наиболее яркое отражение оно нашло в вазовой живописи (Schiering. 1957. S. 430). В это время в искусство Древней Г реции проникают орнаментальные мотивы, сюжеты и композиции, в том числе и некоторые фантастические персонажи (сфинкс, грифон), заимствованные с Востока. Интересно, что и в скифское искусство фантастические существа (грифон) также, по-видимому, пришли из стран Переднего Востока.

Сюжет борьбы животных был известен в греческом искусстве еще в крито-микенскую эпоху; возможно, он также сложился под ближневосточным влиянием. В VII в. до н. э. сцены «терзания» попали из Ионии в материковую Грецию (Кузьмина. 1987. С. 6-8; здесь же см. литературу). Сцены «терзания» были известны в искусстве Ассирии и стали особенно опулярны в Иране в эпоху Ахеменидов (Frankfort. 1955. Р. 231. Pl. 179В). Очевидно, в начале I тыс.до н. э. в Бактрии, Иране, Урарту, Малой Азии и Г реции был широко распространен сходный репертуар образов и композиций (Кузьмина. 1981. С. 78). Возможно, то обстоятельство, что на определенном этапе своего развития и искусство Греции, и искусство скифского звериного стиля получили сильные импульсы из одного культурного региона, облегчило во многом проблему их первых контактов на территории Восточной Европы. Еще М. И. Ростовцев отмечал, что ионийское искусство вступило в контакт

312

с искусством Скифии «не по родству духа, а по формальной близости мотивов» (1925. С. 265). И наконец, возможность взаимодействия между искусством звериного стиля и искусством греческим, вероятно, облегчалась тем, что уже в архаическую эпоху четыре основных мотива скифского звериного стиля (олень с поджатыми ногами, олень, стоящий «на цыпочках», свернувшийся кошачий хищник, головка хищной птицы или грифона) не были однородны, а распадались на локальные варианты, постоянно подвергаясь изменениям (Членова. 1993. С. 73. Рис. 11-13, 17). Таким образом, по мере разработки отдельных сюжетов звериного стиля в существующие схемы достаточно органично могли привноситься отдельные изобразительные приемы и образы античного искусства.

Круг источников, на основании которых можно говорить о начавшемся взаимодействии между греческим архаическим искусством и искусством варваров Северного Причерноморья, для этой эпохи достаточно ограничен, что дает возможность рассмотреть их в рамках данного раздела достаточно подробно. Для этой эпохи нам известны художественные изделия, происходящие из аристократических погребений степной и лесостепной зон Северного Причерноморья и Прикубанья. Эти изделия можно разделить на две категории. К первой относятся вещи, не производившиеся специально для сбыта в варварский мир Северного Причерноморья, т. н. группа «чистого импорта» по Д. С. Раевскому. Ко второй — вещи, в декоре которых можно выявить попытки приспособить вещь к определенным туземным представлениям. Рассмотрев обе группы, можно убедиться, что традиционное представление о том, что поток «чистого импорта» должен был опередить проникновение в туземный мир вещей, специально предназначавшихся для сбыта, и как бы «подготовить» как варварское общество, так и греческих ремесленников к более активному взаимодействию на следующем этапе, не находит подтверждения в имеющихся в нашем распоряжении археологических материалах. Как мы попробуем показать, эти два процесса начались практически одновременно.

Среди вещей, не предназначавшихся специально для сбыта в туземную среду Северного Причерноморья, достаточно легко выявить круг художественных изделий, которые должны были легко вписаться в контекст местной культуры. Изображения на целом ряде греческих сосудов и металлических изделий часто имели эквиваленты в системе образов звериного стиля, могли переосмысляться местным населением Северного Причерноморья на основе их собственных верований и, очевидно, охотно принимались от греческих переселенцев (Вахтина. 1989. С. 42). Это, на наш взгляд, подтверждается и находками таких предметов в погребальных памятниках и культовых комплексах варваров, так как в них мог попадать лишь строго регламентированный круг вещей.

313

4.1. Находки греческой художественной керамики в степной зоне

В качестве яркого примера такой «взаимовстречаемости» греческих и варварских художественных изделий в рамках единого комплекса может служить центральное погребение в кургане Темир-Гора близ Керчи. Это захоронение, одно из самых ранних в числе надежно датированных скифских погребений Восточной Европы, содержало родосско-ионийскую ойнохою, изготовленную в 640-630 гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972. С. 156; Cook, Dupont. 1998. P. 36. Fig. 8.5), колчанный набор, в состав которого, вероятно, входили и обнаруженные украшения из кости в зверином стиле (Яковенко. 1972. С. 262 сл.). Отметим, что сюжет росписи греческого сосуда созвучен сюжетам, представленным на резной кости: тулово ойнохои украшено двумя фризами, центральными персонажами верхнего являются бык и пантера; на нижнем представлена сцена преследования зайцев собаками (рис. 26.6). Одно из «варварских» костяных украшений из Темир-Горы представляет собой подтреугольную бляшку в виде свернувшейся пантеры (рис. 26.5) — мотив, широко распространенный в памятниках скифской архаики (Ильинская. 1971 ). Второе, наиболее интересное, костяное украшение представляет собой головку длинноклювой хищной птицы или грифона, выполненную в круглой скульптуре и украшенную в характерной для скифского искусства манере «зооморфных превращений» (рис. 26.4). Э. В. Яковенко, посвятившая этому памятнику специальное исследование, насчитала 4 дополнительных изображения, среди которых — копытные травоядные животные и заяц (Яковенко. 1976. С. 237-239. Рис. 1-4).

Из кургана II у с. Филатовка Красноперекопского р-на Крымской обл. происходит родосско-ионийская ойнохоя, на плечиках которой представлена сцена преследования козла собакой. В. Н. Корпусова датировала этот сосуд 635-625 гг. дон. э. (Корпусова. 1980. С. 100-103), а М. Кершнер — несколько более ранним временем (Kerschner. 1997. S. 217-218).

Из погребальных комплексов степного Подонья происходят два фрагмента фигурных сосудов конца VII в. до н. э., имевших венчики в виде голов быка и барана (Книпович. 1935. С. 90. Рис. 25. С. 97. Рис. 26). Особенно интересен сосуд из кургана на р. Цуцкан, представляющий существо со смешаными признаками копытного животного и кошачьего хищника (Книпович. 1935. Примеч. на с. 96).

4.2. Находки греческой художественной керамики и металлических изделий в лесостепи

На обломках ойнохои конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. из Немировского городища в Побужье можно увидеть изображения горных

314

Рис. 26. Комплекс основного погребения в кургане Темир-Гора (1-3 — детали колчана (?); 4, 5 — резная кость в зверином стиле;6 — греческая ойнохоя)

315

козлов, льва и собак (Онайко. 1966. Табл. III. 1-8, 10-11; Вахтина. 1998. Рис. 2-4).

На коринфском арибале из кургана у г. Лубны изображена пантера; примечательно, что сосуд этот был обнаружен в «культовой части» кургана, рядом с вертикально стоящим пирамидальным камнем (Каталог выставки VIII Археологического съезда. 1897. С. 4-5).

С так называемым культовым комплексом Трахтемировского городища связана находка ионийского килика с изображением утки (bird-bowl) (Онайко. 1966. С. 56. Табл. III, 12). Этот сосуд находился в помещении 1 большой наземной постройки, содержавшем жертвенник жаботинского типа, скопление птичьих костей, обломки лепных сосудов; здесь же был найден уникальный лепной птицеобразный сосуд (Ковпаненко. 1967. Табл. 11). По форме и орнаментации сосуд можно отнести к середине VII в. до н. э. (ср. Cook, Dupont. 1998. P. 27. Fig. 6.1); M. Кершнер датировал его второй четвертью этого столетия. При раскопках городища был также обнаружен фрагмент родосско-ионийского сосуда последней четверти VII в. до н. э. с изображением грифона (Ковпаненко. 1968. С. 109. Рис. 9).

К кругу греческих вещей, украшенных изображениями животных и происходящих из памятников скифской архаики, можно отнести и два серебряных браслета с золотыми львиными головками на концах (один целый, другой в обломках) из кургана Емчиха (Петренко. 1978. Табл. 46,3), аналогии которым известны в материалах греческого некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1980. Р. 117-118), и серебряные «серьги» с головками львов на щитках из этого же погребения (Петренко. 1978. Табл. 16,21 ) Некоторые исследователи (А. А. Иессен, Н. А. Онайко) считали, что они были изготовлены в Восточной Г реции, другие относили их к изделиям ольвийского производства (В. Ф. Гайдукевич, С. И. Капошина, Е. О. Прушевская). Основанием для последней точки зрения послужили находки таких подвесок в погребениях Ольвийского некрополя, изданные Б. В. Фармаковским (1914. С. 24. Табл. IX; Литературу по этой проблеме см.: Петренко. 1978. С. 25.).

4.3. Зеркало и ритон из Келермеса

Как полагали некоторые исследователи, за этапом простого соседства греческих и местных изделий в туземных памятниках следовало налаживание производства греческими ремесленниками вещей на заказ с учетом требований варварского рынка. Однако удревнение датировки знаменитых Келермесских курганов в Прикубанье показывает, что и этот процесс начался практически одновременно с началом потока «чистого импорта».

В настоящее время погребения в Келермесских курганах датируются временем от третьей четверти VII по рубеж VII—VI вв. до н. э. ( Галанина. 1983. С. 52-53; 1991. С. 15). Древности, обнаруженные в этих комплексах, обыч

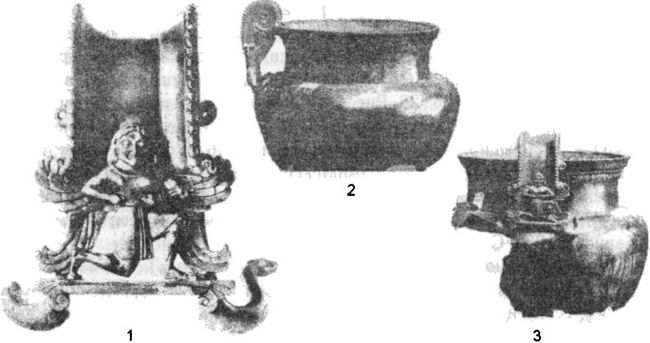

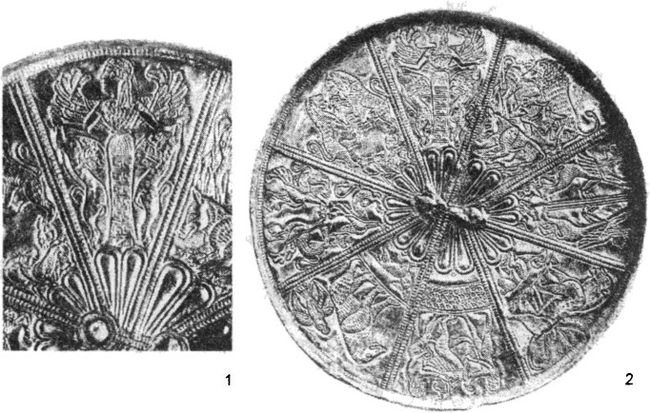

316

но разделяют по стилистическим особенностям и центрам производства на 3 группы. К первой из них относится круг вещей, отражающих связи с Ближним Востоком (детали парадной мебели, ритуальные сосуды, парадное оружие, атрибуты власти) (Галанина. 1991. С. 15сл.). Ко второй группе относятся вещи, изготовленные под инокультурным влиянием, включающие, однако, и собственно скифские по сюжетам изображений и технике исполнения элементы (колчанная застежка с изображением копыта, украшения конской упряжи). И наконец, к последней группе вещей, связанной с деятельностью восточногреческих мастерских, обычно относят золотую диадему, украшенную протомой грифона, серебряные зеркало (рис. 27.2) и ритон. Два последних предмета, имеющие огромное значение для понимания целого круга проблем, крайне важны и для оценки ряда принципиально важных моментов, связанных с начальным периодом греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья. Как нам представляется, ритон и зеркало из Келермеса дают достаточно оснований для того, чтобы прийти к выводу, что вещи эти были специально изготовлены для сбыта в аристократическую варварскую среду или даже сделаны на заказ (Максимова. 1954). Остановимся подробнее на некоторых образах и иконографических схемах, включенных в систему декора этих шедевров.

В. А. Кисель сравнительно недавно предложил новую дату изготовления келермесского зеркала — 650-620 гг. до н. э. (1993. С. 125), принятую

Рис. 27. Серебряное зекрало из Келермеса (1 — сектор 1 с изображением крылатой богини; 2 — изображения на электровой обкладке)

317

и Л. К. Галаниной (1997. С. 178). Однако несколько позже этот исследователь еще более удревнил возможную дату изготовления зеркала, отнеся ее к 670- 640 гг. до н. э. (2003. С. 99). Фрагментированный серебряный ритон из Келермеса В. А. Кисель отнес ко второй трети — концу VII в. до н. э. (2003. С. 80). Несмотря на то обстоятельство, что зеркало и ритон, скорее всего, были связаны с разными погребениями Келермеса (Галанина. 1997. С. 190-191), хронологическая и стилистическая близость этих шедевров делает возможным и перспективным их рассмотрение «в комплексе». Исследователи неоднократно отмечали, что вещи эти имеют форму, характерную для раннескифского вещевого комплекса — зеркало в виде диска с бортиком и центральной ручкой (не сохранившейся, но легко реконструируемой) и ритон в виде рога животного. В образную систему декора обоих предметов введены персонажи, символизирующие основные мифологемы степной Скифии и переданные в несколько иной, чем все прочие изображения, манере. Для зеркала — это фигурка свернувшегося кошачьего хищника («пантеры») в секторе 3, для ритона — оленя, показанного явно в жертвенном понимании.

На основе художественного анализа М. И. Максимова выделила в декоре зеркала изображения, свидетельствующие о знакомстве украсившего его мастера со скифским искусством Северного Причерноморья. К ним она причисляла и изображение барана, лежащего с подогнутыми ногами (Максимова. 1954. С. 204 сл.). Однако, хотя подобные изображения действительно характерны для архаического скифского искусства, тип копытного животного в подобной позе известен как в произведениях ближневосточного (Погребова, Раевский. 1992. С. 137 сл., там же см. литературу по проблеме), так и восточногреческого искусства (см., например: Hogarth. 1908. Pl. XX, 5). Так что вполне можно допустить, что эта схема была известна мастеру-декоратору келермесского зеркала по памятникам ближневосточного и греческого круга. Правда, В. А. Кисель относит изображения барана и кабана к изображениям «с отдельными элементами звериного стиля» (Кисель. 2003. С. 97).

Единственным изображением зеркала, без всякого сомнения, близкого памятникам архаического скифского искусства, остается изображение свернувшейся «пантеры», помещенное в нижней части сектора с фигурами сфинксов, привставших на задние лапы. Как убедительно показала М. И. Максимова (Максимова. 1954. С. 295-296), мастер стремился изобразить фигуру свернувшегося кошачьего хищника совсем в иной манере, чем все другие фигуры композиции: тело хищника передано рельефными плоскостями, что, характерно для скифского искусства эпохи архаики. Возможно, это изображение было скопировано греческим мастером непосредственно с изображения хищника, выполненного в традициях звериного стиля (Кисель. Указ. соч. С. 97).

318

Все же прочие изображения зеркала по своей художественной манере связаны с искусством Восточной Греции и стран Ближнего Востока (Максимова. Указ. соч. С. 287 сл., Кисель. 1993. С. 111).

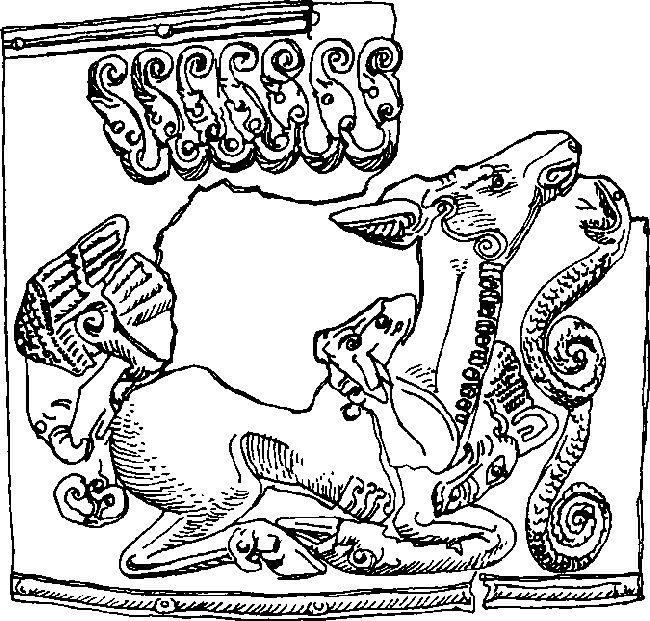

Олень, представленный на ритоне, показан подвешенным вверх ногами как охотничья добыча к дереву, которое несет на плече кентавр. Как показала М. И. Максимова (1956. С. 229), изображения несущих таким образом добычу кентавров известны в греческой архаической вазовой живописи, однако изображение оленя в подобной сцене — явление уникальное. Д. Г. Савинов заметил, что если это изображение перевернуть, то мы увидим изображение копытного, полностью соответствующее канону раннескифского времени — оленя, стоящего на кончиках копыт (Савинов. 1987. С. 114-115).

Сравнительно недавно было высказано предположение о соотнесенности композиции сектора 5 келермесского зеркала, представляющей сцену борьбы двух длинноволосых, покрытых шерстью существ (аримаспов?) с грифоном, и «основного» мифа зеркала — вечной борьбе у сакрального центра мира зооморфных и антропоморфных существ, в свою очередь, самым непосредственным образом соотнесенным с архаической Скифией (Мачинский. 1998. С. 60; 1998а. С. 115). Как отметил Д. А. Мачинский, сектор 5 зеркала со сценой грифономахии композиционно связан с сектором 1, представляющим фигуру крылатого женского божества, держащего за передние лапы двух кошачьих хищников; это божество, занимающее доминирующее положение в круге композиций оборотной стороны зеркала, является «хозяйкой всего священного предмета и центром системы изображенных мифов» (Мачинский. 1998а. С. 114). Сходное изображение крылатого женского божества, представленное в схеме «коленопреклоненного бега», занимает господствующее положение и в системе декора келермесского ритона; богиня на ритоне, в отличие от богини на зеркале, сжимает в руках передние лапы грифонов. «Главные» изображения в декоре келермесских шедевров также можно соотнести с идеологическими представлениями северопричерноморских варваров. Рассмотрим их подробнее и попытаемся сравнить с изображениями, известными по памятникам греческого архаического искусства.

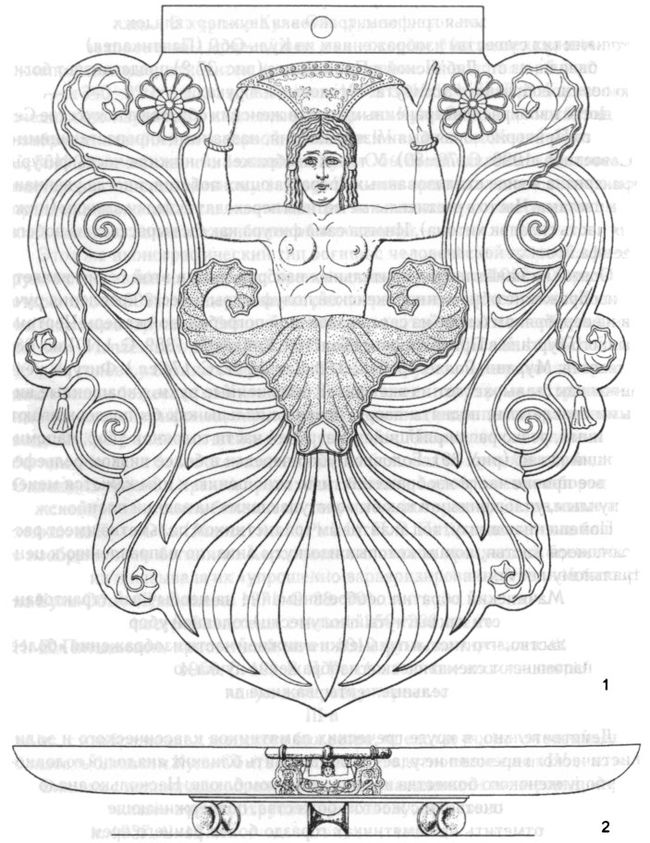

Богиня на зеркале

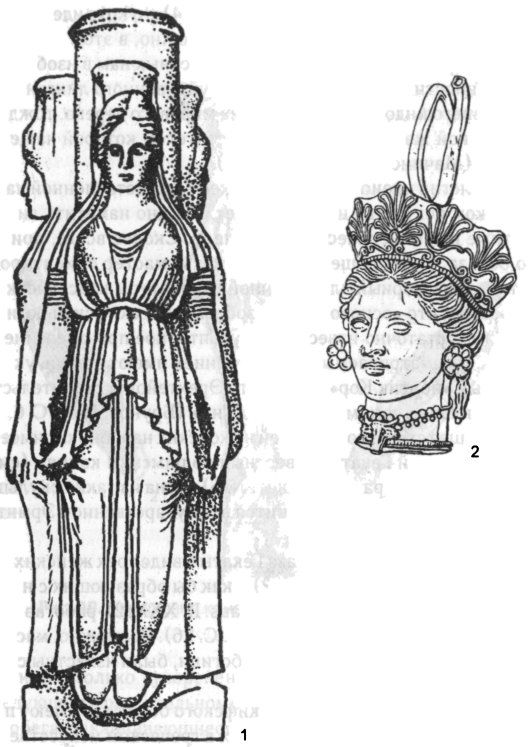

«Главным» персонажем в декоре, украшающем электровую обкладку серебряного зеркала из Келермеса, является изображение крылатого женского божества, полностью занимающего один из секторов (сектор 1) этой обкладки (рис. 27.1). Как отмечала М. И. Максимова, основной задачей мастера, украсившего этот предмет, было «...представить богиню-владычицу зверей среди подчиненных ей реальных и мифических существ» (Максимова. 1954. С. 285). Отмечено и то обстоятельство, что изображение это было

319

проработано мастером с особой тщательностью (Указ. соч. С. 284). Крылатое божество келермесского зеркала в литературе называли «Владычицей зверей» (Radet. 1909. Р. 21), Кибелой (Максимова. 1954. С. 293 сл.), Артемидой (Schiltz. 1994. Р. 116). Последнее из этих имен мы, признавая его условность, будем употреблять в дальнейшем при описании иконографического типа крылатого женского божества, держащего в руках животных, хотя в персонаже, изображенном на зеркале, очевидно, семантически и иконографически «слиты» представления о женских божествах Греции, Малой Азии и, возможно, Переднего Востока (Мачинский. 1998. С. 59-60), связанных с идеей господства над производительными силами природы и царством зверей. О том, что в самой Греции этот тип соотносился с образом именно Артемиды, явствует из известного отрывка Павсания, содержащего описание знаменитого «ларца Кипсела»: «...Артемида представлена с крыльями на плечах; правой рукой она держит барса, а другой рукой — льва» (Paus. V. XIX, 5).

Артемида келермесского зеркала изображена в фас, голова и ступни ног, стоящие непосредственно на лепестках розетки, украшающей центральную часть предмета, обращены вправо. На богине длинный, спускающийся до пят хитон, украшенный шестью поперечными полосами прерывистого меандра, поверх (?) которого надета «чешуйчатая» верхняя одежда, закрывающая бедра и подпоясанная. Подобную «двухчастную» одежду можно достаточно часто видеть на чернофигурных греческих сосудах эпохи архаики (например: Beazley, 1951. Pl. II, 21. Pl. 12, 1,2,4). У богини на зеркале большая голова, крупные черты лица, тщательно проработанная прическа, три «косицы» волос спускаются на левое плечо. Лоб пересекает «налобная повязка» (Кисель. 2003. С. 89), в которой мы скорее склонны видеть металлическую ленточную диадему, подобную той, которая украшала архаическую мраморную статую Артемиды из храма Аполлона в Дельфах (Homolle. 1879. Pl. 6 ; Fuchs, Floren. 1987. Taf. 21,5), прическа которой с тремя «косицами», с двух сторон спадающими на плечи, также напоминает прическу Артемиды келермесского зеркала. В руках, поднятых до уровня груди, Артемида держит по кошачьему хищнику, сжимая их передние лапы, задние их лапы висят в воздухе, чуть-чуть не доставая до того уровня, на котором покоятся ноги богини.

Ближайшей аналогией Артемиде с келермесского зеркала является изображение, украшающее нижний фриз бронзовой пластины из Олимпии, датирующейся в пределах второй половины VII в. до н. э. (Furtwängler. 1980. IV. Taf. 37). Изображение дано в той же иконографической схеме и отличается от келермесского лишь в деталях.

Изображения крылатой Артемиды в фас, держащей в руках кошачьих хищников, можно видеть и на резной кости из архаического храма Артеми

320

ды в Эфесе ( Hogarth. 1908. Р. 116-117. Р1. 21,6). Существует предположение, что западный фронтон этого храма был украшен ее скульптурным изображением, где богиня была представлена крылатой, со «львами» в руках (Hogarth. 1908. Atlas. Pl. XIII).

Крылатая Артемида со львом, стоящим у ее ног, изображена на фрагменте сосуда ориентализирующего стиля второй половины VII в. до н. э. с о. Тера (Radet. Р. 12. Fig. 14). В такой же схеме, со львом у ног, богиня представлена и на костяной спинке фибулы, относящейся ко времени около 600 г. до н. э., из святилища Перахоры (Perahora. II. Р. 404-405. Pl. 172-А2). Серию изображений крылатой Артемиды в фас, держащей за передние или задние лапы кошачьих хищников, можно видеть на электровых подвесках, датирующихся в пределах 700-600 гг. до н. э., из некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1961. Pl. 19-20; 1980. Pl. 19: В, D, Е; Pl. 20: С, Е; Mere Egee Grece... η. 92,93,96,97). К этой же группе изображений относится и женская фигура в фас, держащая за уши двух львов, на бронзовом фрагментированном вотивном щите из Идейской пещеры на Крите ( Kunze. 1931. п. 2,5, 7; Demarg-пе. 1947. Р. 292-293. Fig. 57), датированном по дате всей группы 750-650 гг. до н.э (Boardman. 1961. Р. 84).

Несколько находок с изображением крылатой Артемиды, держащей за лапы кошачьих хищников, происходят из Великой Греции. К ним относится композиция на ручке бронзовой гидрии начала V в. до н. э., найденной недалеко от Тарента (Charbonneaux. 1962. Р. 63. Pl. II, 2). В этом случае богиня держит в руках зайцев и львов, другая пара львов восседает по обе стороны от ее головы на венчике сосуда. Из различных областей Великой Греции происходят также антефикс из Капуи, рельеф из Клузиума ( Radet. Р. 22. Fig. 29. Р. 26-27. Fig. 40) и пара серебряных подвесок (некрополь Пренесте), где богиня фланкирована крылатыми львами (Marshall. 1911. п. 1357), относящиеся к началу V в. до н. э.

Упомянем также находку фрагмента бронзового изображения крылатого женского божества в фас, происходящую из самосского Герайона, относящуюся к 600-550 гг. до н. э.( Mere Egee Greece des Iles... P. 171, η. 120), и бронзовую крылатую обнаженную полуфигуру из Олимпии ( Fuchs, Floren. Taf. 19, 4. S. 234), датирующуюся началом VI в. до н. э. Нижние части этих изображений не сохранились, и потому в этом случае об атрибутах богинь можно судить лишь предположительно.

Изображения крылатого женского божества, держащего в руках кошачьих хищников, обнаруженные за пределами Материковой, Ионийской и Великой Г реции, крайне немногочисленны. Подобных крылатых Артемид можно видеть на метопах из Сард, относящихся ко времени около 600 г. до н. э. (Van Loon. 1990. Pl. 45, b), a также на мраморной стеле V в. из фригийского Дорилона (Fuchs, Floren. 1987. Taf. 36,2; Hiller. Taf. 13A). Заметим,

321

впрочем, что Сарды находились достаточно близко от Эфеса, где в архаическую эпоху существовало знаменитое святилище Артемиды (и откуда происходит упомянутое выше ее крылатое изображение), пользовавшееся неизменным вниманием и покровительством восточных правителей, сначала лидийских, а позже — персидских (Hogarth. 1908. Р. 2-3), и возможно, в этом регионе бытовали сходные сюжеты и иконографические схемы. Фригийский же рельеф, вероятнее всего, был изготовлен мастером-греком (Fuchs, Floren. 1987. S. 406).

Нетрудно убедиться, что тип крылатого женского божества с кошачьими хищниками в руках характерен в эпоху архаики прежде всего для областей Материковой и Восточной Греции.

Итак, для изображения «главного» персонажа в системе декора электро-вой обкладки келермесского зеркала мастером-декоратором была выбрана иконографическая схема «крылатое женское божество и кошачьи хищники», достаточно широко распространенная в греческом архаическом искусстве. Это заставляет нас склониться к традиционному предположению о том, что зеркало было, скорее всего, украшено греческим мастером (Максимова. 1954. С. 304). В целом, по справедливому замечанию В. Шильтц, серебряное зеркало из Келермеса «говорит на греческом художественном языке» (Schütz. 1994. Р. 116). Изготовивший его мастер был хорошо знаком как с восточно-ионийскими художественными традициями, так и с кругом передневосточных памятников.

Божество на ритоне

К. Шефольд и М. И. Максимова полагали, что и зеркало, и ритон из Келермеса были изготовлены одним и тем же мастером (Schefold 1938; Максимова. 1956. С. 231 ), В. А. Кисель же считает, что эти произведения вышли из разных рук, причем в ритоне видит больше греческих черт и без сомнений определяет его как «произведение мастера, тесно связанного с ионийской художественной традицией» (Кисель. 2003. С. 75, 80). Предмет этот был сделан во второй половине VII в. до н. э. (Галанина. 1997. С. 148; Кисель. 2003. 80).

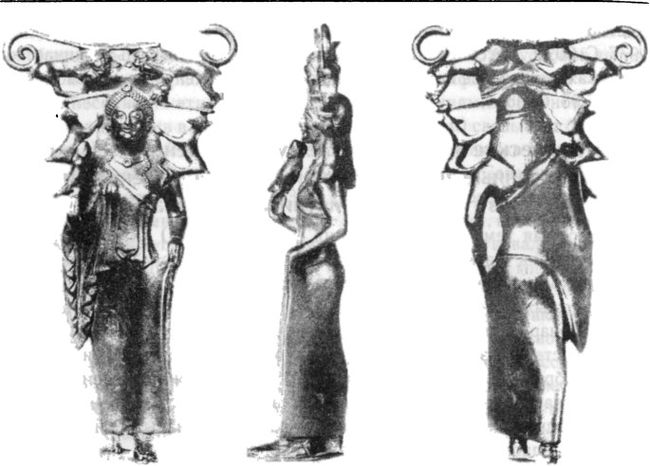

Божество на ритоне (рис. 28.1 ) изображено в позе «коленопреклоненного бега» влево. На ногах богини — крылатые сандалии, правая нога обнажена, левая — почти полностью скрыта длинным хитоном, украшенным продольными полосами прерывистого меандра и каймой по краю. Каждой рукой богиня держит за переднюю лапу грифона. В верхней части изображения видна пара крыльев, трактованных так же, как и у богини на зеркале. Г олова сохранилась очень плохо — на небольшом фрагменте видны часть прически, ухо и левый глаз (?), так что невозможно судить, была ли голова богини дана в фас или в профиль, хотя М. И. Максимова, а вслед за ней и другие уче-

322

Рис. 28.1 - божество на пластине серебряного келермесского ритона; 2 — божество на зеркале

ные склонны видеть здесь профильное, как и на зеркале, изображение (Максимова. 1956. С. 230; Бессонова. 1983. С. 86; Галанина. 1997. С. 228).

Обычно, говоря о фигурах женских божеств, украшавших зеркало и ритон из Келермеса, делают акцент на различиях (типологических и семантических) этих двух изображений. Так, С. С. Бессонова видит в богине на зеркале тип «Потнии терон», а в богине на ритоне — персонаж, близкий к античной Медузе или Нике, исходя из ее позы «коленопреклоненного бега» и наличия крылатых сандалий (Бессонова. 1983. С. 82-86). В. А. Кисель также склонен считать богиню на ритоне Медузой (Кисель. 1998а. С. 87).

Однако, как мы попытаемся показать, в греческом архаическом искусстве эти персонажи — крылатая Артемида и Медуза — были иконографически (а вероятно, и семантически) взаимосвязаны.

Действительно, в греческом архаическом искусстве существует целый ряд изображений крылатых Медуз в позе «коленопреклоненного бега». В это время такие изображения можно видеть в сценах, запечатлевших Медузу в момент ее гибели от рук Персея. Полагают, что миф этот был особенно популярен в Греции в первой половине VI в. до н. э. (Langlotz. Hirmer. 1965. P. 243). Одно из древнейших изображений, относящихся к этому кругу, можно видеть на фрагменте костяной пластины из самосского Герайона (Hampe, Simon. 1981. Р. 230. п. 348). Известны изображения Медуз в крылатых сандалиях, в длинных одеждах, которые почти полностью скрывают

323

одну ногу, тогда как другая обнажена. В качестве примеров можно привести раскрашенный терракотовый рельеф из Сиракуз, который Дж. Бордман относил к концу VII в. до н. э. (Boardman. 1975а. Р. 53. Fig. 49), а Е. Ланглотц — к 560 г. дон. э. (Langlotz, Hirmer. 1965. P. 243. Pl. I), рельеф на фронтоне архаического храма Артемиды в Керкире (Fuchs, Floren. S. 114,5; Fehr. 1996. P. 116. Fig. 1). Существуют изображения крылатых Медуз в длинных одеждах, с обнаженной ногой и в греческой вазовой живописи ориентализирующего (Walter. 1968. Taf. 130. η. 6260 ) и раннего чернофигурного стилей ( Beazley. 1951. Р. 14. Р1. 5). Однако для той же эпохи известны и «статичные» фронтальные изображения крылатых Медуз, например, на бронзовой пластине VI в. до н. э., найденной на Афинском акрополе (Touloupa. 1869. Fig. 4,6). С другой стороны, существуют и изображения крылатой Артемиды в виде прекрасных дев в крылатых сандалиях, в позе коленопреклоненного бега, с обнаженной ногой, представленные мраморными скульптурами из святилищ в Дельфах и на Делосе (Homolle. 1879. Pl. VI—VII; Fuchs, Floren, Taf. 21, 5).

Таким образом, несмотря на существование типов крылатой Медузы в схеме коленопреклоненного бега и крылатой Артемиды, в Греции эпохи архаики известны и «смешанные» типы, обладающие чертами Артемиды-Горгоны. К этому кругу смешанных изображений «прекрасных дев-Горгон» можно отнести и фрагмент подставки бронзового сосуда в виде фронтального изображения бескрылой стройной женской фигуры в длинных одеждах, с пышной прической и спускающимися на плечи «косицами», но с чертами Горгоны (большие круглые глаза, широкий нос, оскаленные зубы) и львиной (?) лапой на голове, найденную недалеко от о. Родос и датируемую временем около середины VI в. до н. э. (Mer Egée Grèc des Iles. P. 156-157. n. 102).

В пользу соотнесенности этих образов в представлениях населения архаической Греции можно привести соображения о нередком «соседстве» этих персонажей. Так, на знаменитой «вазе Франсуа» изображения крылатых Артемид помещены на ручках кратера в рядом с медальонами, в которых изображены горгонейоны. Уже упоминавшаяся композиция с изображенем крылатой Медузы украшала фронтон храма в Керкире. Судя по реконструкции (Fehr. 1996. Р. 168. Fig. 3), крыша раннего храма Геры в Керкире была украшена ярко раскрашенными терракотовыми антефиксами с чередующимися изображениями горгонейонов, дев и кошачьих хищников.

Нетрудно заметить, что весьма часто крылатые Медузы, как и Артемиды, держат в руках кошачьих хищников или соседствуют с ними. Что же касается изображения грифонов, то в качестве атрибутов как Артемиды, так и Медузы эти фантастические существа встречаются гораздо реже. Точных аналогий иконографической схеме, представленной на келермесском ритоне, в круге синхронных памятников обнаружить не удается.

324

Мы можем привести лишь одну близкую аналогию, принадлежащую архаической эпохе. — композицию на ручке бронзового кратера второй половины VI в. до н. э. из коллекции Клерка, хранящейся в Лувре (De Ridder. 1915. п. 423) и происходящей из Киликии, на которой крылатая Медуза представлена в схеме коленопреклоненного бега, у ног ее — две протомы ушастых грифонов.

Невелико и количество изображений, которые можно привлечь в качестве иллюстраций, свидетельствующих о связи в эпоху архаики образа грифона с образами как Медузы, так и Артемиды. К их числу относятся изображение на амфоре раннего краснофигурного стиля, принадлежавшей берлинскому мастеру, где на щите Афины помещена эмблема в виде горгонейона, окруженного протомами животных и фантастических существ, в круг которых наряду с тремя львами, Пегасом, крылатым козлом включен и грифон (Beazley. 1961. Р. 58-60. Р1. 25, 1), и упоминавшийся выше терракотовый рельеф с о. Эгина с изображением женского божества (предположительно Артемиды) на колеснице, запряженной парой грифонов, относящийся к началу классической эпохи.

Вообще сама схема «женское божество и грифоны» в раннегреческом искусстве достаточно редка. Бескрылое женское божество с грифонами в руках можно видеть на резных печатях микенской эпохи, некоторые из которых упоминались выше (Boardman. 1970. Р. 103. п. 113, 145 — с двумя грифонами; ср. Hampe, Simon, 1981. п. 277, 285 — с одним грифоном). Среди находок, принадлежащих к интересующему нас времени, кроме упомянутых выше, нам известны еще два предмета, в декоре которых присутствуют изображения женщин в окружении этих фантастических существ. Это золотая пластина (часть фибулы?), входившая в состав клада VII в. до н. э., найденного на территории Лидии (Траллы), на которой изображена фронтальная обнаженная женская фигура, с двух сторон от нее помещены шестилепестковые розетки, а выше — две протомы грифонов (Dumont. 1879. р. 129-130), и ручка-подставка бронзового зеркала, изготовленного в Спарте или северном Пелопоннесе, хранящегося в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в виде обнаженной женской фигуры, стоящей на льве, на плечи которой опираются два грифона, передними лапами поддерживающие диск (Boardman. 1975а. Fig. 104). Дж. Бордман датировал это зеркало 530 г. до н. э. (Ibid. Р. 105), а Г. М. Рихтер — второй половиной VI в. до н. э. (Richter. 1938. Р. 337-344). Примечательно, что хотя во второй половине VI — начале V в. до н. э. тип ручек-подставок в виде женских фигур, на плечи которых опираются кошачьи хищники или фантастические существа (сфинксы, сирены), «поддерживающие» диск над головой богини, достаточно широко распространен в материковой и Великой Греции (см., например: Charbonneaux. 1962. Pi. XI, 3; Fuchs, Fehr. 1987. Taf. 18,9; Jantzen. 1937. Taf. 18,71,74.

325

Taf. 19, 75-77. Taf. 28, 116-117; Langlotz, Hirmer. 1965. Pl. 27), экземпляр с парою грифонов является уникальным.

Изображения грифонов крайне редко можно увидеть в качестве элементов декора и на изделиях, входивших в состав женского вещевого комплекса. Пара головок грифонов помещена на золотой подвеске начала VII в., найденной на о. Мелос (Higgins. 1980. Р. 115. Р1. 18: Е). К серии золотых пластин, принадлежавших к категории женских нагрудных украшений, обнаруженных в архаических погребениях некрополя Камира (о. Родос), относится четырехугольная подвеска, датирующаяся 630-620 гг. до н. э., в нижней части которой помещены две протомы грифонов (Mer Egée Grèce des Iles... P. 149-150. n. 89); среди бляшек из Камира есть и бляшки с изображением грифонов (Higgins. 1980. Р. 117. Р1. 20: D).

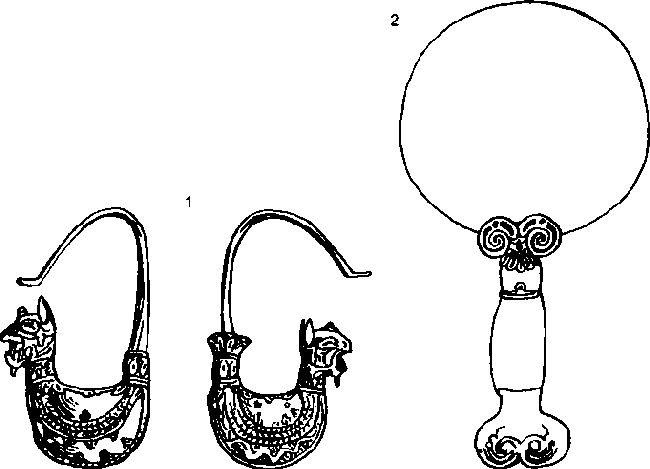

Из вещей, обнаруженных на территории Скифии, к женским погребальным комплексам принадлежат две находки, имевшие изображение грифонов. Первая представляет собой пару золотых серег, происходящих из кургана №2 ус. Пастака (Дорт-Оба) в Крыму (Петренко. 1978. С. 107. Табл. 19-10, 10-а). Эти украшения в виде полых «калачиков» с дужкой (рис. 28.1) принадлежали к типу, распространеному в VII—VI вв. до н. э. как в Греции, так и на Переднем Востоке (Скржинская. 1986. С. 112-114, там же см. литературу). В данном случае к серьгам на концах «калачиков» были добавлены уникальные завершения в виде головок грифонов архаического типа (рис. 29.1 ). Примечательно, что серьги эти использовались довольно долго, подвергались переделке и наконец попали в состав погребального инвентаря кургана более позднего времени.

Другой яркой находкой, обнаруженной на территории Северного Причерноморья интересующего нас времени и принадлежавшей к женскому погребальному инвентарю, является бронзовое с железной ручкой зеркало второй половины VI в. до н. э. из кургана бус. Басовка (лесостепь, Роменский р-н Сумской обл.), представляющее собой диск с боковой ручкой (Фармаковский. 1914. Табл. XIII, 7; Онайко. 1966. Кат. № 72 и 253. Табл. 19,2). Это зеркало являет собой результат эксперимента греческого мастера, стремившегося соединить в декоре одного предмета разнохарактерные изображения: в основании ручки под диском помещена пальметка с волютами, а на конце — симметрично расположенные головки грифонов, обращенных друг к другу клювами (рис. 29.2). Этот пример может служить иллюстрацией как явной и простодушной попытки мастера «подогнать» свое изделие к местным представлениям (очевидно, к идее «женщина и пара грифонов»), так и полного непонимания им канонов и «духа» скифского искусства, в результате чего головки грифонов были превращены в орнаментальный мотив, образовавший скучную симметрию с другим, чисто античным элементом декора — пальметкой. Такое «снижение» ключевых образов скифского искусст

326

Рис. 29. 1 — золотые серьги из кургана у с. Пастака; 2 — бронзовое зеркало из кургана у с. Басовка

ва в работах греческих мастеров можно увидеть и на произведениях грекоскифской торетики более позднего времени. Вероятно, это зеркало было изготовлено в самой Ольвии, откуда происходит фрагмент ручки зеркала того же типа, с очень похожей пальметкой (Фармаковский. 1914. Табл. X, 7).

Итак, как нам представляется, и на зеркале, и на ритоне из Келермеса изображены божества, соотнесенные мастером (мастерами) с греческими образами крылатой Артемиды и Медузы. На зеркале божество представлено неподвижно стоящим, с кошачьими хищниками в руках, величественно «царящим» среди соподчиненных ему персонажей и символов. Иконографическая схема, в которой оно представлено («крылатое женское божество и кошачьи хищники»), достаточно широко встречается на памятниках Восточной и Материковой Греции. Богиня же, изображенная на ритоне, передана в движении, с грифонами в руках, достаточно редко выступающими в качестве ее атрибутов в греческом архаическом искусстве. Точных аналогий схеме «крылатое женское божество и грифоны» обнаружить не удается. Все немногочисленные вещи, изображения на которых можно рассматривать в качестве сюжетных аналогий, представляют как бы исключения в своей серии. Причем ни на одном из известных нам и рассмотренных в ка-

327

честве аналогий памятников божество не обращается с этими фантастическими существами так решительно, демонстрируя свою власть над ними, как на келермесском ритоне, где оно увлекает их за собой в стремительном движении. Образы грифонов, вероятно, подчеркивали хтонические функции божества, а также особую его связь с миром Северного Причерноморья.

Поэтому, на наш взгляд, изображения женского божества, украшающие эти изделия, можно рассматривать как древнейшие антропоморфные изображения в искусстве Великой Скифии. Выполненные в инокультурной (восточногреческой) манере, эти изображения, вне всякого сомнения, отражают «запросы» туземного общества и бытовавшие здесь представления о верховных женских божествах.

Обычно, говоря о женских образах на келермесских зеркале и ритоне, подчеркивают разницу в их иконографических типах и полагают, что на этих изделиях представлены разные божества, условно называемые «Владычица животных» и «Медуза» (Бессонова. 1983. С. 44; Кисель. 1998. С. 87, 104). Лишь Д. С. Раевский склоняется к мысли, что и на зеркале, и на ритоне, возможно, изображен один и тот же персонаж — Владычица животных (Раевский. 1985. С. 94). Несомненно, богиня на зеркале ближе всего к греческому архаическому типу «крылатой Артемиды», одной из функций которой была власть над царством зверей. Богиня же на ритоне предположительно ближе к изображениям Медузы в позе «коленопреклоненного бега». Однако, как мы пытались показать выше, в искусстве архаической Греции эти божества были достаточно тесно связаны. Существовал и целый ряд памятников, где переплетаются черты «крылатой Артемиды» и Медузы. Поэтому, как нам кажется, на келермесских зеркале и ритоне было представлено либо одно и то же божество в двух разных ипостасях, либо (что менее вероятно) божества, чрезвычайно близкие как по облику, так и по своим функциям.

Богиня на зеркале представлена в статичной позе, царящей над всем священным предметом и изображенными на нем существами и символами, и в известном смысле соотнесенной с ними, в том числе — и со сценой грифоноборства в секторе 5 (Мачинский. 1998. С. 59-60). Кошачьи хищники в ее руках, поза которых демонстрирует полную покорность, подчеркивают ее близость греческой Артемиде, одной из функций которой была власть над миром зверей.

Богиня на ритоне представлена в более динамичной, грозной позе. Грифоны в ее руках тоже достаточно активны, с раскрытыми клювами, их задние лапы (в отличие от лап хищников на зеркале) стоят на том же уровне, что и ноги богини, передние — напряжены, а не висят безвольно. «Воинственные» черты богини, вероятно, подчеркивает фигурка «скифского оленя», висящая в качестве добычи на ветке в руках кентавра и, возможно, мыслив

328

шаяся как приношение божеству. Не исключена возможность, что этот облик божества связан с ритуальными функциями ритона, безусловно являвшегося мужским атрибутом на протяжении всей скифской эпохи.

Соотнесенность этих персонажей с изображениями грифонов (достаточно редкий мотив в искусстве архаической Греции) связывает божество (божества), с одной стороны, с «гиперборейским мифом», в свою очередь, самым непосредственным образом связанным с миром Северного Причерноморя (Мачинский. 1998а. С. 113 сл.), с другой — с представлениями о загробном мире (Раевский. 1985. С. 112-113). Персонажи, изображенные на зеркале и ритоне, по представлениям древних, господствовали над необозримыми пространствами Скифии и всеми стихиями, над мирами живых и мертвых.

Если наши заключения логичны, то в качестве предмета, также отражающего начавшийся процесс взаимодействия между искусством греков и варваров на территории Северного Причерноморья, можно рассматривать и одну из золотых диадем, обнаруженных при раскопках Келермесских курганов, имеющей в центральной части уникальное украшение в виде протомы грифона (Галанина. 1997. С. 134. Кат. 38. Табл. 30). Сравнительно недавно В. А. Кисель предложил датировать ее первой половиной — серединой VII в. до н. э. (Кисель. 2003. С. 55). Предположение о том, что диадема с протомой грифона была специально изготовлена для сбыта в скифский мир Северного Причерноморья (или же на заказ), было в свое время высказано Р. Хиггинсом ( Higgins. 1980. Р. 125). Учитывая семантическую связь «грифон и женское божество», явственно проступающую в качестве «местной особенности» на древнейших памятниках эллино-скифской торевтики, это предположение представляется весьма обоснованным.

Обратим внимание еще на два изображения келермесского ритона, чисто греческие по исполнению. Первое из них — фигура всадника-варвара в профиль, сохранившаяся фрагментарно. М. И. Максимова считала это изображение частью фигуры амазонки (Максимова. 1956. С. 225. Рис.7). К сожалению, можно различить лишь изображение конного варвара, поза и посадка которого ставят эту фигуру в один ряд с изображениями всадников-скифов на золотых бляшках из «царских» курганов IV в. до н. э. Такие изображения известны и на ритонах этого времени, например, на ритоне из кургана Карагодеуашх.