58

Глава I

ИСКУССТВО АРХАИКИ

Cложение и расцвет греческой архитектуры в ее классических формах составляет великий вклад архаики в историю античного и мирового зодчества. Первые ростки новой архитектуры возникли еще в VIII в. до н. э., но решающий период ее развития наступает в VII в. до н. э., достигая своей кульминации в пределах архаики в VI в. до н. э.

В эту эпоху архитектурное лицо полиса определяют храм бога, покровителя города, и агора — площадь народных собраний (часто, особенно вначале, служившая и рынком). Постепенно вокруг этих двух центров уже в эпоху классики возникают другие сооружения, предназначенные для общественной жизни эллинов: гимнасии, часто расположенные в зоне садов или рощ, булевтерии (помещения для заседаний общественных органов власти) и, наконец, с развитием театра как государственно-культовой формы духовной жизни (в конце VI в. до н. э.) возникают здания театров (первые каменные театры были сооружены в конце V в. до н. э. в Сицилии).

Так складываются типичные принципы градостроительства, при котором выразителем идейно-художественной и пространственно-пластической организации облика города становились здания, воплощавшие дух его общественной жизни и обеспечивающие дифференцированность его деятельности. Поэтому социальная функция греческой архитектуры, ее идеологическая цель, ее художественный пафос были глубоко отличны от сурового, тяжеловесно авторитарного пафоса архитектуры кремлей и дворцов ахейских царей.

В возникающих полисах меняется роль кремля — акрополя. Он перестает быть царской крепостью, оборонявшей округу от внешних врагов. Город сам становится центром поселения. Смысл его существования определялся интересами живущих в нем сограждан. Если в ранней архаике расположенный на высоком месте акрополь и служил местом укрытия от врагов, то постепенно, но мере разрастания городов, обносимых стенами, он в большинстве случаев терял это значение. Центр народной власти, места общих народных собраний, заседаний советов старейшин, коллективного суда — ареопага не отождествлялись с акрополем. Они находились в гуще жизни полиса — агоре или, если выносились особо, то не на акрополь, а на другое возвышенное место (например, холм ареопага в Афинах). Поэтому все чаще акрополь приобретал значение культового центра жизни города-государства, его символического сердца.

Решительное изменение всей социальной и эстетической роли архитектуры, общий характер новых эстетических и этических идеалов предопределили возникновение новых типов планировки города и новых конструктивных решений общественных зданий. Новая система конструктивных и связанных с ними художественно-пластических решений привели к образованию ордерной системы (от латинского слова, означающего порядок, строй). Греческая ордерная система оказала огромное влияние на ряд последующих эпох в истории мирового зодчества — эллинизм, Древний Рим.

В какой-то мере элементы этой системы в трансформированном и частичном виде применялись в европейском средневековье. В своем римском варианте они были возрождены и видоизменены в Италии XV—XVI веков. Позже и барокко и классицизм по-своему опирались на ордер (особенно применительно к фасадной стороне архитектуры). Великие достижения русского классицизма конца XVIII — первой трети XIX века являлись самобытной, применительно к особенностям русского общества и его эстетического сознания творческой переработкой, восходящей к ордеру, предшествующей европейской архитектурной традиции. Вплоть до середины XX века доживает поверхностнофасадное, уже, по существу, эклектически-украшательское подражание ордеру. Однако последним периодом, когда та или другая форма творческой опоры на ордерную систему была плодотворной, следует считать примерно первую треть XIX века — время творчества Росси и Воронихина, время последних органичных мастеров классицизма в Западной Европе.

Как бы то ни было, живучесть ордерной системы, ее способность к плодотворным стилистическим преображениям в последующие эпохи оказалась удивительно длительной. Очевидно, она адекватно выявляла не только возможности, скрытые в строительной технике своего времени, не только пластически зримо отражала временные интересы рабовладельческого общества античного полиса. В пределах этих интересов, в рамках этой идеологии она пластически совершенно выражала то продвижение в овладении миром, в его разумной переделке, приспособлении к нуждам

59

человека, ту меру осознания человеческого интереса и достоинства, тот уровень эстетического восприятия мира, которые представлялись в эпоху антики и в периоды расцвета гуманизма последующих эпох объективно ценным человеческим завоеванием. Поэтому и сегодня так глубоко то эстетическое чувство, которое нас охватывает на афинском Акрополе, при посещении Пестума или Агридженто.

В наши дни архитектура решительно порвала с маскарадной фасадностью псевдоклассики второй половины XIX — начала XX века и обратилась к эстетическому осмыслению новых задач, которые перед зодчеством ставят градостроительство, современные возможности строительных материалов, а главное, новый круг социальных проблем. Все же и сегодня многие зодчие чувствуют свою связь с некоторыми глубинными, основополагающими для зодчества решениями, которые нашла греческая архитектура.

Речь идет, конечно, не о подражании самим ордерным формам. Не только Райт и Корбюзье, братья Веснины и Леонидов отказались от них в 20-х годах, но и все огромное государственное строительство в СССР, практические и идеологические цели которого определены партией, ведется вот уже давно во внеордерных формах. Однако внутри, казалось бы, единой современной мировой архитектуры идет борьба разных концепций ее социально-общественной роли, меры и характера пластической образности, ее так сказать духовно-содержательной ценности. Внеордерная архитектура может находить и находит глубоко органические образные духовно-содержательные решения. Однако она может приобретать и характер холодного функционализма, может использовать возможности современной техники для создания фантасмагорических, порожденных произволом субъективной фантазии форм. Наконец, она может низвестись до уровня тупого утилитаризма, до казарменной безличности массовой поточной строительной продукции. Заметим, что особенно последний вариант решения глубоко чужд нашей концепции зодчества как силы, которая создает прекрасную среду жизни человека коммунистического общества.

В конечном счете борьба тенденций в современной архитектуре отражает я специфических формах борьбу между двумя противоположными системами с их антагонистическими представлениями о социальном прогрессе и социальном использовании современной техники и архитектурного строительства, о путях развития современных духовных, этических и эстетических ценностей человеческого общежития.

В этих условиях гуманистические искания лучших зарубежных архитекторов (Райт, поздний Корбюзье) и главные устремления нашей социалистической эстетики и наших архитектурных исканий не только противостоят элегантному утилитаризму архитектуры Запада. Они вместе с тем в своей основе связаны с коренными принципами гуманистической, глубоко образной архитектуры Древней Греции и даже с некоторыми ее градостроительными идеями.

Чтобы лучше представить себе реальное место греческой ордерной архитектуры в жизни полиса, следует несколько подробнее остановиться на том, что, собственно, представлял собой полис в VII—V вв. до н. э.

Под термином «полис» древние разумели два близких, но не буквально совпадающих понятия1. Во-первых, и это основное, под полисом понималась некая гражданская общность коллектива свободных со своими государственными и культовыми установлениями, со своими формами обеспечения господства над несвободными, с таким материализованным выражением этого единства, как агора и храм. Важным элементом, не всегда обязательным, был кремль — твердыня, акрополь. В этом смысле полис мог не образовывать города в нашем смысле слова, а являться центром сельской округи. Так, собственно городские формы бытия полисов не получили своего развития в землевладельчески-пастушеских, отстающих в темпах эволюции областях Аркадии. Один из могущественнейших полисов — Спарта — долго не приобретал соответствующий городской жизни облик.

Во-вторых, под полисом понимали собственно городской центр, обнесенный стенами и густозаселенный. При этом обычно именно город, вокруг которого формировалась его сельская зона, был ядром полиса как государства.

Иногда города-государства античности сравнивают со средневековыми вольными коммунами Европы. Оставляя в стороне то, что они являются детищами разных общественных формаций и культур, следует отметить следующие существенные различия (при известных элементах сходства): городская коммуна средневековья чаще всего являлась частью большого феодального государства, занимала свое место в феодальной иерархии, более или менее реально зависела от своего ближайшего сюзерена или, освобождаясь от него, переходила под покровительство короля или императора. Греческие полисы были полностью суверенными государствами.

Вторым важным различием было фактическое и юридическое неравенство положения между жителями деревни и города в средневековой Европе. Первые были крепостными феодалов, вторые очень рано стали лично свободными и образовали пользующийся широким самоуправлением коллектив (тоже со своей строго регламентированной социальной иерархией). Следовательно, город был чем-то принципиально иным, чем крепостная деревня.

Население греческого полиса, часто живя в городе, занималось сельским хозяйством. Свободные крестьяне, живущие на земле за пределами города, тоже были полноправными членами полиса, участвовали в народных собраниях, избирались на должности и так далее. Конечно, у них были и свои специфические интересы по сравнению с ремесленниками, как у тех по сравнению с купцами, но все они были свободными членами полиса, могли трудиться сами, могли использовать труд рабов.

В старых центрах расселения, восходящих еще к ахейским державам или возникших в_Х—VIII вв. до н. э., город рос и слагался стихийно. Небольшие, особенно в начальный период архаики, глинобитные одно-двух-этажные домики лепились друг к другу, складывалась беспорядочная сеть узких улочек и переулков. Жизнь

1 Подробно этот вопрос освещен в статье В. Д. Блаватского «Античный город». — В сб.: «Античный город». М., 1963.

60

в доме, как и до сих пор в народной архитектуре Средиземноморья, концентрировалась во внутренних двориках. Поэтому проблема разработки представительного фасада частного дома (за исключением некоторых богатых городов малоазийской Греции, где господствовало олигархическое правление знатных купцов) никак не ставилась. Да обычно не было и условий для обзора такого фасада.

В храме—символическом центре культовой жизни полиса, влекущем к себе традиционные процессии горожан, несколько позже в гимнасиях, театрах и так далее эллин видел меру могущества, величия и своего города и самого себя. Дома же главным образом отличались целесообразной функциональностью своего устройства, разумной приспособленностью к условиям климата и быта. Растущий в ряде полисов дух равенства, поддержанный к тому же теснотой городской территории, способствовал относительному, конечно, равенству отведенных участков. Различие в уровне зажиточности там, где не господствовали жесткие уравнительные законы в организации быта, сказывалось отчасти в большей просторности дома и главным образом в большем богатстве утвари, ваз, иногда более богато раскрашенном интерьере. Однако не только в VI, но даже в конце V в. до н. э., то есть в годы приближающегося кризиса полиса, Сократ, со слов Ксенофонта, склонного представлять традиционно господствующие мнения, полагал, что в жилище «картины и разные украшения гораздо больше отнимают удовольствий, чем доставляют их». Конечно, в V в. до н. э. иные богачи уже вводили в дом «картины и разные украшения», но даже тогда это воспринималось как нечто противоестественное, чуждое концепции целесообразно прекрасного жилья. Так, когда Алкивиад, кстати сказать, поклонник Сократа, прибег для украшения своего жилища к услугам известного тогда живописца, это вызвало всеобщее возмущение граждан города-государства.

Однако ни город в его жилой части, ни само жилье не представлялись чем-то совершенно лишенными порядка и своей красоты. Правда, старые кварталы древних городов поражали путешественников и в позднейшее время бедностью зелени и узостью переулков. Все же именно в годы зрелой архаики зарождается стремление видеть город как единое целое, внести в него меру, порядок, обеспечить его нормальное функционирование. Кстати сказать, рационализм, стремление к функциональной эффективности и жилья и города в целом, нашедшие свое кульминационное выражение в V в. до н. э., проявляют себя вполне явственно в период зрелой архаики. Функциональный рационализм жилья, выработка гибкого типового решения его планировки — характерные черты вообще народной архитектуры — при образовании городского конгломерата не исчезли, а наоборот, благодаря условиям социального быта, острому, ищущему всюду «разумную меру вещей» уму греков получают свое сознательное развитие. Дом стремятся строить так, чтобы применительно к климату в нем было прохладно летом и не холодно зимой. В VI в. до н. э., как свидетельствуют раскопки, сложился тип дома, где обращенные во внутренний двор жилые комнаты были повернуты дверьми к югу. Так как окон не было, свет проникал в двери. Зимой лучи солнца, попадая сквозь двери, согревали комнаты, просушивали их, оберегая от сырости. Навес на столбах перед жильем предохранял летом от лучей высоко стоящего солнца, создавая тень.

Конечно, конкретные формы функционально построенного жилья в наше время совершенно иные. Все же мудрая забота о целесообразном, удобном жилье — принцип более близкий и понятный нам, хотя не всегда достаточно последовательно осуществляемый, чем принцип представительно показных, неудобных планировок жилых интерьеров XIX века (и тем более, чем процветающее уже с эпохи эллинизма сочетание дворцов и трущоб, которых не знал или почти не знал греческий полис зрелой архаики и классики).

Дух разума и порядка все более дает себя знать и в общей планировке полисов с конца VII в. до н. э. Появляется идея о главной или главных магистралях, обеспечивающих движение и удобную связь с портом, связывающих город с акрополем, агорой и так далее. Наиболее явственно рационально планирующее начало в организации городской жизни проявлялось во вновь воздвигаемых греческими переселенцами городах. Таковы были полисы греческой Сицилии. В некоторых городах осуществляется разбивка территории на стандартные по размерам кварталы (Посейдония). Примечательна в этом отношении планировка Агридженто. В нем достаточно четко усматривается выделение строителями трех зон: порта с прилегающими строениями, жилой зоны и зоны храмов. Жилые кварталы не представляли собой совокупности небольших домиков, теснящихся вокруг узких проулков. Существовало несколько больших магистралей. В жилую зону также были введены большие пространства, предназначенные для садов и общественных сооружений. На гребне крутого и длинного холма в юго-восточной части города в свободной гармонии возвышалась цепь величественных храмов — собственно храмовая зона. Агридженто уже в VI в. до н. э. представлял собой удивительно продуманную целостность, свободно соотнесенную с рельефом местности и с пейзажной средой в целом. Он содержал в себе те элементы расчленения города, которые разрабатываются и в современном урбанизме (так называемый зоннинг). Любопытно, что планировка Агридженто (его облик был предопределен около 580—560 гг. до н. э. работами, начатыми при тиране Далорисе) не сводилась к жестко рациональной шахматной системе планировки, столь распространенной, по крайней мере в качестве градостроительного идеала, в V в. до н. э. (так называемая гипподамова система). Его решения поражают гибкой дифференциацией, свободной органичностью целого, основанной на гармоничном контрасте жилой и храмовой зон. В какой-то мере этот принцип свободно несимметрического равновесия нашел свое преображенное выражение позже в свободном равновесии, гармонии контрастов фидиевского афинского Акрополя. Как бы то ни было, сложное и богатое соотношение порядка и свободы, столь плодотворно разрешаемое в искусстве классики, находит свое выражение в урбанистических решениях архаики. Каковы бы ни были эти решения, мы видим, что в них возникает проблема взаимоотношения жилых кварталов и храмов. Храмы в целостности города жили

61

иной мерой ценностей, чем жилье, выражали иную, высшую сторону не только материальной, жизненнобытовой, но и духовной, культовой, идеологической жизни полиса. Действительно, в духовно-эстетической жизни древнего эллина всегда существовало стремление создать вырастающий из потока быта и жизни, облагораживающий, осмысляющий бытие, связанный с ним, но все же не тождественный ему мир духовных ценностей.

Это был величавый мир эпоса, взволнованный, ритмически приподнятый над повседневностью мир мелоса. Позже возник грозный мир трагедии. Во время трагического действа греки видели своих сограждан, выступавших в обличии мифических героев, говорящих и поющих слова на величаво архаичном языке. Этот язык был, однако, тоже понятен народу, и в нем он находил ответ своим глубочайшим нравственным и эстетическим потребностям.

Подобно этому к VI в. до н. э. сложилась великая ордерная пластическая система, сложился облик храма. Храм господствовал над городом, он был связан с важнейшими моментами в общей жизни гражданского коллектива и находил ему особенно глубокое, величавое воплощение. Связанный с культом и, следовательно, с мифом, храм был мифическим жилищем бога. Он как бы воплощал и единство мифических представлений о гармонии космоса, о мудром величии мифического покровителя города и разумной ясности находимой человеком меры вещей. Вся образная жизнь храма неотделима' От обусловленного мифом эстетического чувства грека.

Поэтому храмовая ордерная архитектура Древней Греции при всей функциональной целесообразности своей конструкции, эстетически акцентируемой зодчими, глубоко образна. Ее отличие от жилища состоит в качественно иной мере идейно-эстетического начала. Нечто существенное отличает ее от той красоты, которая сводится лишь к наглядно выраженной целесообразности. С этой иной природой храма, видимо, связано и замечание Сократа, которое приведено у Ксенофонта: «Для храмов и жертвенников, — говорил Сократ, — нужно выбрать место, которое видно отовсюду, но где мало ходят, потому что приятно, увидев храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь в чистоте»1.

Сегодня Парфенон, Шартрский собор, церковь Покрова на Нерли влекут нас не для молитвы. Но значит ли это, что от всего их обаяния осталась лишь эстетика наглядно выраженной конструктивной целесообразности? Думается, желание обрести чистоту в общении с образами зодчества не умерло и сегодня в человеке.

АРХИТЕКТУРА

Обратимся к эволюции монументальной, преимущественно храмовой, ордерной архитектуры, к становлению ее эстетических идеалов. Храм был тем архитектурным сооружением, в котором получили свое наивысшее воплощение принципы греческого зодчества, на опыте строительства которого вырабатывалась греческая архитектурная художественная система, сложились архитектурные ордера.

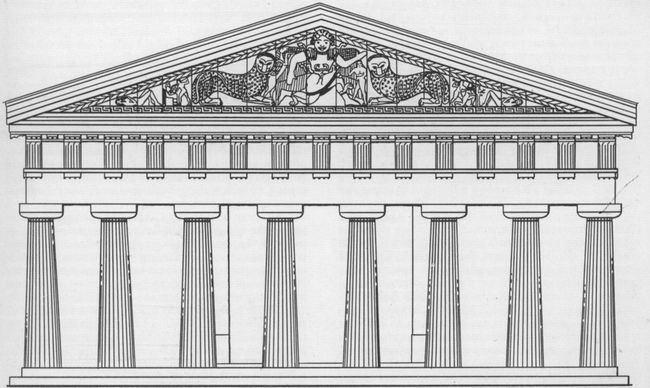

Классическим типом греческого храма стал периптер2 — прямоугольное здание, окруженное со всех сторон колоннадой (так называемым птероном, что значит окрыленный, оперенный). В своих основных чертах тип периптерного храма сложился во второй половине VII в. до н, э. Дальнейшая эволюция храмовой архитектуры VI в. до н. э. была связана с совершенствованием системы конструкций и пропорций периптера. Периптер давал возможность художественно полноценного восприятия храма со всех сторон и придавал ему пластическую цельность.

Основные элементы конструкции периптера народны по своему происхождению. От деревянного зодчества с глинобитными стенами идет двускатная крыша, структура перекрытия — антаблемента — от деревянных балочных перекрытий, каменные колонны восходят к деревянным столбам. Однако переход от деревянных столбов и глинобитных стен к каменной кладке не только требовал известных изменений в конструкции, но и выявления возможностей камня в связи со складывающимся пластическим обликом здания. Поэтому конструкции греческих храмов не представляли собой механического перенесения схемы деревянных строений в каменное зодчество. При переходе к камню постепенно видоизменялись и пропорции, и пластическая характеристика основных форм храма, и характер орнамента, и многое другое.

Эллинские строители стремились подчеркнуть и развить скрытые в самой конструкции здания — в обусловленных его функциональным значением пропорциях — художественно выразительные, собственно образные эстетические моменты. Более того, они преобразовывали их в законченную систему архитектурного языка. Строго продуманное единство строительно-конструктивной, функционально-утилитарной и собственно образно-эстетической сторон архитектурного сооружения нашло свое воплощение в целостной архитектурной системе — ордере.

Для ордера характерно эстетическое выявление упругого, живого равновесия несущих и несомых частей сооружений, то есть пластического, телесно-скульптурного восприятия формы. Отсюда особая скульптурность и архитектурного образа с его малоразвитым внутренним пространством. Принципы ордерной системы наглядно воплощаются уже в порядке и связи основных элементов конструкции: основания постамента, вырастающей из него колоннады и лежащего на колоннаде перекрытия — антаблемента. Даже совсем незначительное изменение пропорций в масштабе ордера давало возможность видоизменять образный строй здания. Сложение зрительного образа храма шло от более простых и массивных форм — основания, через более дифференцированную и пластически напряженную жизнь колоннады к особенно богато разработанному перекрытию, в которое широко вводились скульптурный декор и развернутые

1 Ксенофонт. Сократические сочинения. М.—Л., 1935, с. 5.

2 Другие формы храма применялись при создании небольших зданий: храм «в антах» (прямоугольное здание с двумя колоннами на фасаде, помещенными между выступающими торцами стен — антами), п{юстиль и амфипростиль (колоннады портиков выступали перед фасадом с одного или обоих концов строения).

62

сюжетные скульптурные группы. Так, ощущение твердой устойчивости постамента сменялось упругим напряжением несущего усилия колонн и тяжести горизонтального перекрытия. Некоторое завершающее успокоение создавалось покатостью треугольников фронтона, а с боковых точек зрения — пологим скатом крыши, жесткий контраст вертикалей колонн и горизонталей перекрытия разрешался чувством их гармонического слияния.

Исходя из этих эстетически осознанных элементов конструкции, греческие зодчие шли дальше, сообразуясь с глубоким идейным значением функции храма в жизни общины, стремясь воплотить сам идеал величавой гармонии целого, достижение которого мыслилось как одна из целей полисного устройства. Стремясь приобщить к чистоте общающегося с храмом свободнорожденного, они акцентировали соответствующим образом пропорции, подчеркивали одни, смягчали другие элементы конструкции храма, создавали определенный пластический образ, исполненный глубокого духовного содержания.

Это единство конструктивно-вещественного момента с собственно духовным эстетическим аспектом архитектурного образа, достигнутое, казалось бы, простейшими приемами в ордере, составляет особую ценность урока, даваемого нам греческой ордерной архитектурой. Эволюция ко все большей гармонии, создание новых образных решений при почти неизменной технике, выражаемых в видоизменениях ордера, были в значительной мере обусловлены именно идейнообразной эволюцией культуры.

Современного зрителя поражают согласное усилие, которым строй колонн периптера подъемлет немалую тяжесть перекрытия, своеобразное ощущение и «особости» каждой колонны и целостности всей колоннады. Но и у него созерцание периптера вызывает также мысль об аналогичности этого согласного усилия тому могуществу, которое в идеале несло в себе стройное согласие объединяющей свободных граждан дисциплины, гражданского единства полиса. Было что-то общее в строгом строе дорической колоннады, в сурово стройных рядах гоплитов и в величавом порядке изображений торжественных народных процессий, недаром введенных в VI и V вв. до н. э. в алтарные композиции и помещаемых на стены самих храмов: Для древнего грека с его стремлением антропоморфировать все сущее, с его тягой уловить и в космосе, и в полисе, и в зодчестве, и в человеке, и в вазе общие законы меры, пропорции, ритма, разумности уподобление колонны человеку было чем-то большим, чем простая эстетическая ассоциация. Некая человечность, скрытая, но ощутимая, содержалась в колонне, подъемлющей груз карниза (подобно Атланту, держащему небо, или деве, несущей на голове корзину). Поэтому не раз колонна и пилястра замещались человеческой фигурой (всегда в дорическом ордере — мужской, а в ионийском — женской).

В течение ранней архаики определились две основные ордерные системы: дорическая и ионийская (близкий к ионическому эолийский ордер не сыграл большой роли в развитии античной архитектуры). Дорический ордер сформировался, видимо, на материковой Греции путем самобытного развития строительных навыков и традиций самой Греции, включая традиции микенского зодчества. Ионийский ордер сложился на островах Ионийского моря и на малоазийском побережье Греции. В какой-то мере он был связан с традициями малоазийской древневосточной архитектуры.

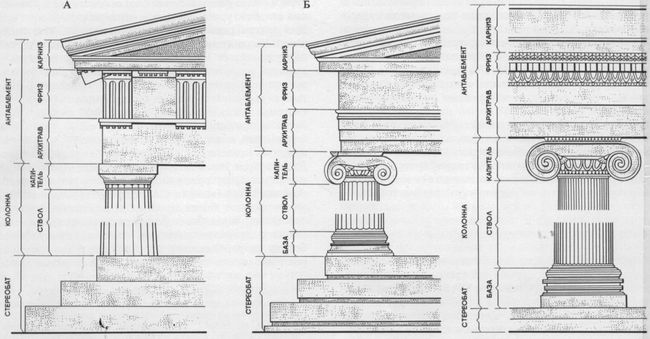

Схема греческих ордеров. А. Дорический ордер. Б. Ионийский ордер: слева — аттический вариант, справа — малоазийский

63

Дорический ордер в большей мере, чем ионийский, разрабатывая строгую гармонию пропорций периптер-ного храма, выявлял архитектоническую структурную основу зодчества. Ионийский ордер отличался большей декоративной пышностью, особенно в своем во сточном, малоазийском варианте. В собственно Греции, где ионийский ордер появляется сравнительно поздно, он становится более стройным и изящным. Именно сравнение ионийской колонны в ее греческом варианте с дорической и породило еще в древности уподобление ионийской колонны началу женского изящества и стройности, дорической — мужскому началу силы и мощи.

Важно также подчеркнуть, что греческая ордерная система не представляла собой жесткой схемы, механически повторяемой в каждом очередном решении. Конкретное художественное решение всегда носило творческий характер. Единство строгой цельности принципа и свободной естественности в его конкретном осуществлении — существенная особенность античного эстетического сознания, по-иному проявляющегося в самых разных родах художественной деятельности, будь то ордерная система в зодчестве, канон в скульптуре, система типов ваз или строгая каноничная структура драмы.

При строительстве каждого храма зодчий следовал ордерным принципам и участвовал в их уточнении и развитии, искал оптимальные варианты решения. Вместе с тем каждый храм был создан именно для данного места, для данных условий. И это сказывалось не только в безошибочном выборе наиболее выразительного месторасположения храма по отношению к окружающей среде, но также и в индивидуально находимых масштабах, пропорциях самого сооружения. Поэтому каждый храм, созданный греческими мастерами, вызывает в зрителе чувство художественной неповторимости, в каждом храме воспринимаются и типичность, и стилевая законченность решения, и его живая индивидуальность.

Огромное значение имел выбор Места для сооружения храма. Греческий зодчий так ставил храм на выступающий мыс или находил такое место на склоне холма, что не только он удивительно органично вводился в окружающий пейзаж, но и сама зона природы— выступ, склон, которые непосредственно примыкали к храму, — включалась в жизнь его образа1. Хотя греки не любили проводить обширных нивелировочных работ и избегали грубо нарушать среду, в которой возникал храм, они все же в меру необходимости применяли насыпи и другие нивелирующие почву сооружения. Поэтому и субструкции и стереобат — основание периптера — мыслились как бы переходным звеном от окружающей среды к самому сооружению. Они были и архитектурно оформленной средой, примыкающей к храму, и одновременно началом самой ордерной архитектурной конструкции. Они смягчали то сопоставление разумной человеческой структуры и стихийной жизни природы, которое, например, так резко осуществляется в пирамидах и зиккуратах. Храм не только противостоял природе, среде, но и вырастал из нее. Он был чем-то качественно иным, чем мир природы, но это иное как бы выкристаллизовывалось из него. (Храм господствовал над средой и гармонически был ей созвучен. Подобный принцип в совершенно иных стилевых формах можно узнать и в церкви Покрова на Нерли и в Джвари, вообще же соотношение архитектуры и мира, их взаимопроникновение в средние века становятся сложнее и динамичнее, чем в эпоху античности. Особое значение в греческой архитектуре играл цвет. Так, при строительстве храмов применялась полихромия, в частности в антаблементе, где при помощи красной и синей красок выделяли вертикальные и горизонтальные элементы перекрытия. Вообще приподнятая цветность, интенсивность зрительного впечатления — характернейшие черты античной культуры. Это сказывалось не только в архитектуре, но и в раскраске рельефов и скульптур. В архаике — это яркая и декоративная раскраска, в классике — более сдержанная, но скульптура всегда «жила» не в белой, отвлеченной объемной форме, а в своеобразной красочной пластичности.

Современному зрителю, приученному к музейным римским мраморным белым копиям и в большинстве случаев однотонным фотографиям развалин храмов, с которых к тому же сошла покраска, трудно представить этот яркий мир античных (особенно архаичных) сооружений и статуй. Для статуй это представление все же можно получить благодаря раскопкам последних десятилетий. Необычный «цветущий сад» скульптур — зал музея афинского Акрополя, где выставлены архаические коры, — поражает утонченной музыкальной поэтичностью цвета.

Храмы, особенно в эпоху архаики, часто воздвигались не из мрамора, а из серовато-серебристого, иногда золотисто-сероватого известняка или из крепкого золотисто-медового песчаника. Сегодня мягкая, чуть золотистая, сероватая коричневатость, например так называемой Базилики в Пестуме или агриджентских храмов, образует красивый цветовой аккорд с синим южным небом, на фоне которого они вырисовываются, с серебристой листвой олив, с редкими купами зелени на рыжеватой земле. На деле в древности все обстояло иначе. Чаще всего стены и колонны таких храмов белились, наиболее ответственные детали архитектурной конструкции ярко раскрашивались. Это тем более относилось к скульптурному декору — акротериям, стилизованным скульптурам или растительным формам, украшающим углы крыш и верхушки фронтонов, к рельефам или скульптурам фронтонов и метоп.

Надо сказать, что при всей эстетической выразительности структуры храма, его объемных форм в нем не фетишизировалась природная красота самого материала, его чувственная вещественность. Если это был благородно сияющий белизной мрамор, греки использовали и не маскировали эти соответствующие эстетическому замыслу качества; если нет, они не колеблясь покрывали тонким слоем стука, маскировали природный материал. Архитектурная художественная концепция столь «конструктивных» греков была

1 Таковы были цепочка храмов, венчающих плато крутого холма в Агридженто; помещенный на склоне холма храм на острове Эгина; венчающий мыс, выступающий в море, храм Посейдона на мысе Сунион и так далее.

64

весьма далека от некоторых современных направлений архитектуры, например «брутализма», обыгрывающего в чисто эстетических целях шершавость фактуры бетона, следы опалубки на поверхности архитектурной формы и так далее. Логика конструкции в ее общей форме, соотношении несущих и несомых частей была для них исходной. Храм должен был быть сооруженным со всей добротностью, аккуратностью. Вместе с тем он должен был выражать ту идею праздничной, приподнятой над каждодневностью мифической реальности, которую несло в себе жилище бога. Красота самих результатов труда человека, эстетическая преображенная логика, содержащаяся в самой структуре сооружения, в конечном счете красота и ценность архитектурного образа — вот чем руководствовались древние зодчие.

Вообще же цветность присуща архитектуре. Нам, знающим бело-желтые, бело-оранжевые аккорды русского «штукатуренного» классицизма, это может быть особенно понятным. Следует вспомнить, что и сегодня, например народная архитектура Средней и Южной Италии, знает яркую раскраску своих сооружений. Проблема введения цвета в зодчество постепенно начинает осознаваться и в нашем современном градостроительстве.

Зарождение дорического периптера относится к рубежу VIII—VII вв. до н. э. Представление о процессе постепенного сложения Периптерного храма дает история перестроек одного из древнейших храмов ранней архаики — храма Геры в Олимпии. Его первоначальное ядро состояло из пронаоса и целлы-наоса с расположенными внутри двумя рядами столбов. При строительстве был применен сырцовый кирпич. Стены дополнительно укреплялись балками, столбами, которые так же, как и балки перекрытия, были деревянными. Камень применялся более скупо (основание стен, стереобат). В первой половине VII в. до н. э. храм Геры был перестроен, частично расширен и лишь тогда окружен деревянной колоннадой периптера. Мастеров еще не интересовали ясные пропорциональные отношения форм. Отсюда чрезвычайно удлиненные пропорции сооружения с соотношением колонн 6:16. В дальнейшем колонны заменялись каменными. Этим и объясняется их разностильность — от чрезвычайно архаических по пропорциям с сильно сплющенным эхином (основная часть капители) до колонн, близких архитектурным формам поздней архаики. Известно также, что еще в классическое время среди каменных колонн доживали свой век и несколько деревянных. Если храм Геры являет собой раннюю форму постепенного становления ордерной системы, то храм Артемиды на острове Корфу, построенный в начале VI в. до н. э., дает пример несколько более развитого дорического периптера. Однако и ему свойственны известная тяжеловесность объема, приземистость пропорций колонн, грузность слишком крупного фронтона. Пафос почти грубой мощи — типичная черта ряда памятников зодчества и пластики ранней дорической архаики.

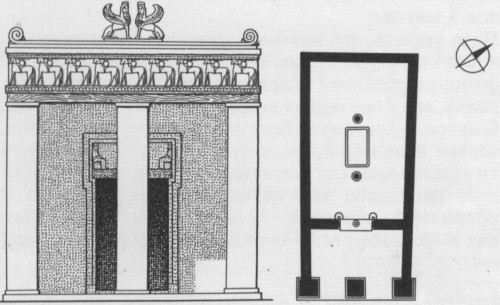

Храм в Принии. Конец VII в. до н. э. Реконструкция фасада и план

В течение VI в. до н. э. складывается классический тип дорического периптера. Особенно много храмов этого периода сохранилось в Великой Греции и Сицилии1. Таков воздвигнутый в первой четверти VI в. до н. э. в Сицилии храм Аполлона в Сиракузах. Это был, как и все архаические храмы, сильно вытянутый в длину прямоугольник с еще очень грузными по пропорциям колоннами (соотношение их ширины к высоте было меньше, чем 1:4, вместо типичных для поздней архаики и классики 1:6). Строитель храма, стремясь наглядно выявить несущее начало и уравновесить им давление горизонтальных объемов перекрытия, расставил колонны чрезвычайно часто. Пролет между колоннами, за исключением среднего пролета на главном фасаде, едва был равен ширине колонны, здесь еще применялись крайние по своей жесткой последовательности композиционные решения. Важно, однако, что архитектор стремился выявить центральную ось здания более расширенным интерколумнием (расстоянием между осями колонн) и значительно усилить пластическую напряженность общего зрительного впечатления.

Богатые греческие колонии в Великой Греции, привлекающие эмигрантов из собственно Греции, отличались интенсивностью и быстрым темпом строительной деятельности, не скованной уважением к древним местным святилищам и к стихийно сложившимся старым ансамблям. Это облегчало рождение планировки больших архитектурных ансамблей и ускоряло формирование классического типа периптерного храма. Правда, в самой стилевой трактовке этих периптеров наряду с чисто классическим решением проявляли себя и некоторые специфические черты, присущие зрелой архаике, а позже и классической культуре италийской Греции. Таковы некоторая тяжеловесность пропорций и тяга к грандиозным масштабам. В особенности это сказалось уже в период ранней классики в огромном храме Зевса в Агридженто.

Одним из крупнейших ансамблей зрелого архаического времени был ансамбль храмов в процветающем сицилийском полисе Селинунте. Древнейший из храмов Селинунта, так называемый храм «С», расположенный на акрополе, начали строить около 580 г. до н. э. Это

1 К Великой Греции относят иногда греческие полисы южной части Апеннинского полуострова, иногда включают в это понятие и греческие полисы Сицилии.

65

Фасад храма Артемиды на острове Корфу. Конец VII в. до н. э.

был вытянутый в пропорциях периптер с соотношением колонн 6:17 (подобно храму Аполлона в Сиракузах). Существенной особенностью храма «С», как, впрочем, и многих других сицилийских архаических храмов, являлся второй ряд колонн, помещенный за основным фасадом, что придавало репрезентативную пышность главному входу. Его приземистые колонны, однако, отличались все же относительно большей стройностью, чем колонны храма в Сиракузах. Правда, монолитные, вырубленные из целого куска камня колонны были еще лишены энтазиса, что связано с традициями более раннего периода. При отсутствии энтазиса (легкая криволинейность силуэта колонны, придающая ей ощущение живой упругости) с особой жесткостью и напряженной статикой обнажается столкновение давящего и несущего начал.

Среди архаических храмов Посейдонии, крупнейшего святилища южноиталийской Греции, представляет интерес храм Геры I (середина VI в. до н. э.)1, отличающийся несколько приземистой мощью пропорций (соотношение колонн 9:18), резко выраженным энтазисом и подчеркнуто упругим широким эхином. Стремление к прямолинейному выявлению контраста давящих и несущих усилий, суровый драматизм архаики здесь выражены с особой наглядностью. Гармоничнее, мягче эти моменты ощущаются в храме Афины2 в Пестуме, построенном в последнюю треть VI в. до н. э. В нем уже применяется характерное для классического периода дорической архитектуры соотношение колонн 6:13, то есть 1:2 плюс 1.

Важной особенностью Посейдонии, как, впрочем, и Селинунта, а позже и Агридженто, являлось создание специальной храмовой зоны, поражающего своим величием ансамбля храмов. Нечто подобное можно было наблюдать в самой архаической Греции не столько в полисах, сколько в святилищах, в частности в ансамбле Дельф.

Однако именно в Греции архаический дорический ордер в середине VI в. до н. э. достигает высшей стадии своего развития. Таков храм Аполлона в Коринфе, отличающийся гармоничностью своих пропорций: относительно более стройными, чем в раннюю архаику, колоннами, уравновешенным соотношением пропорций колоннады и антаблемента. Несколько архаический характер художественного решения проявляется в относительной тяжеловесности колонн. Неожиданностью в столь стилистически зрелом памятнике является отсутствие энтазиса в колоннах, что компенсируется, правда, большим количеством каннелюр (двадцать). Тем же стремлением к более гармонически уравновешенной системе пропорций, к большей стройности колонн, к менее расплющенному эхину отличался второй Гекатомпедон на афинском Акрополе, созданный около 520 г. до н. э.

Величавое благородство пропорций присуще храму Аполлона в Дельфах, сооруженному в 506 г. до н. э.

1 Так называемая Базилика — традиционное, но неправильное название, сейчас не применяемое.

2 Известен также как храм Деметры, или Цереры.

66

(в своем окончательном варианте). Некоторая вытянутость пропорций, стройность колонн (6:15), свободные пролеты интерколумния определили гармоническое равновесие между вертикальными и давящими усилиями, общее торжественное благородство пропорций храма. Поражает и выбор места — храм находится на выступающей из отвесных скал террасе, господствующей над расположенными ниже по склону горы остальными зданиями святилища. Героическая красота гармонии храма по сравнению с грозной дикостью гор, величавость открывающегося от храма вида — один из высших примеров той особой связи с миром, со средой, которая типична для классического античного зодчества.

Храмы Аполлона в Коринфе и в Дельфах созданы уже в ранний период расцвета классических форм дорического периптера. Характерно, что в храме Аполлона в Дельфах был применен принцип некоторого сгущения колонн к центру и введена легкая выпуклость линии стилобата, которая снимала бы возникшее у зрителя ощущение его придавленности более тяжелой центральной частью фронтона. Строгая соразмерность пропорций, пластическая выразительность форм, введение коррективов, компенсирующих оптические впечатления, — вот те типичные черты храмов времени архаики, которые дают нам основание считать их первыми произведениями классического расцвета дорического ордера.

Особым благородством пропорций отличается сооруженная на рубеже VI и V вв. до н. э. небольшая сокровищница афинян в Дельфах — изящный храмик «в антах», поражающий ясной чистотой своих компактных и кристаллически чистых архитектурных форм. Благородная простота объема небольшого мраморного храмика, контрастно выделяющегося на фоне мощной так называемой полигональной подпорной стены, над которой возвышался храм Аполлона, производила сильное впечатление по сравнению с изящной декоративностью многочисленных сокровищниц, выполненных в ионийском стиле.

Ансамбль Дельф являлся одним из первых в Греции архитектурных ансамблей, в своей планировке учитывающих и характер местности и маршрут процессий. Хотя ансамбль святилища складывался отчасти стихийно, в течение длительного времени, все же в известной мере характер местности, расположение основных сооружений, определение маршрута шествий потребовали и от зодчих приверженности к определенному архитектурно-планировочному решению. В ансамбле Дельф нашли свое художественное выражение присущее древним зодчим чувство связи архитектурного образа с окружающей средой, их представление об отношении отдельных сооружений к слагаемому из них целому. Об этом свидетельствуют расположение храмика афинян как раз перед поворотом дороги, контраст его объемов с полигональной стеной. Так, завершая цель движения процессии, храм Аполлона занимает господствующее положение. По сравнению с величавым амфитеатром скалистых гор, окружающих святилище, и сам храм Аполлона и как бы беспорядочно разбросанные сокровищницы представляются необычайно малыми. Но каждое из сооружений не прилеплено к подножию скалы, а объемно выделено и сохраняет, так сказать, индивидуальность своего существования. Вместе с тем эти маленькие кубические объемы подготавливают взгляд к восприятию пусть тоже малого по сравнению со скалистой грандиозной стеной, но величественно-грандиозного по отношению к ним храма Аполлона.

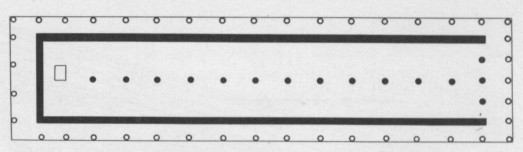

Храм Геры на острове Самос. Конец VIII—начало VII в. до н. э. План

По существу, композиция ансамбля сводится к системе террас-ярусов, связанных извилинами пандуса — священной дороги. Над всем кажущимся беспорядком разбросанных по святилищу сокровищниц господствует подчеркнутый тяжеловесной горизонталью полигональной стены величественный храм Аполлона, поднимающийся над мощным стереобатом-постаментом. Выше храма, у самого подножия отвесных скал, расположен театр. Чаша его концентрических ступеней, врубленных уже в IV в. до н. э. в толщу скалы, как бы в миниатюре воспроизводит в архитектурно-упорядоченном виде образ того естественного горного амфитеатра, на склонах которого расположен ансамбль святилища.

Свободное равновесие, несимметрическая гармония целого, как мы отмечали, отчасти складывались стихийно, но тот, кто посещал Дельфы, может подтвердить, что некоторые существенные моменты компоновки целого были проведены эстетически сознательно, что необходимость, диктуемая характером местности, была переосмыслена как свободное эстетическое решение. В некоторых отношениях ансамбль в Дельфах предварял те возможности, которые были осуществлены в ансамбле фидиевского Акрополя. Путь развития монументальной архитектуры ионийского ордера в эпоху архаики несколько менее ясен — слишком мало сохранилось памятников того времени, когда в Восточной Греции наступил первый расцвет ионийского ордера.

Огромные по тому времени города малоазийской Греции были тесно связаны с восточной культурой, и в какой-то мере характерное для Востока стремление к грандиозности масштабов оказало влияние на строительную деятельность малоазийских ионян. Большинство ионийских храмов VI в. до н. э. представляет собой очень большие по масштабу сооружения.

Таков был первоначальный храм Геры на острове Самос. На его месте в первой половине VI в. до н. э. воздвигли новый, чисто ионийский храм Геры. Но в скором времени он был сожжен персами. Во второй половине века при самосском тиране Поликрате был сооружен еще один грандиозный по размерам храм (54 X 111,5 м). Он был окружен двумя рядами колонн по боковым фасадам (так называемый двойной периптер, или диптер). На торцовых же фасадах храм был украшен тремя рядами колонн. Главный вход в целлу, расположенный на восточном торце храма, состоял из

67

глубокого пронаоса с пятью рядами парных колонн. Пышность капителей, напряженная игра света и тени в глубоких портиках главного входа придавали всему сооружению ощущение торжественной роскоши. Формы, конструкция этого храма были чисто греческими, но общий образный строй сооружения обличал стремление богатых восточных греческих городов к специфической пышности, несколько чрезмерной роскоши древнеазиатских культур.

Не менее знаменит был храм Артемиды в Эфесе, завершенный во второй половине VI в до н. э. Размеры этого также очень вытянутого в длину здания (соотношение колонн 8:20) лишь немного уступали храму Геры на острове Самос. Внутреннее помещение состояло из глубокого портика-пронаоса, разделенного на три нефа двумя рядами колонн и целлой, сообщающейся с небольшим четырехколонным опистодомом.

Нижние части колонн на фасадах были украшены скульптурными рельефами, что усиливало в ущерб конструктивной логике целого именно живописный эффект. Огромный храм был одним из первых воздвигнут целиком из мрамора. Ему характерно также стремление усилить впечатление пышности храма, увеличив игру светотени в колоннах. Отсюда необычайное число каннелюр (от 40 до 44) на каждой колонне. Наряду с созданием громадных сооружений мастера ионийского ордера разрабатывали, особенно в самой Греции, и тип небольших храмиков, отличающихся декоративностью и грациозностью своего облика. Такова изящная сокровищница книдян в Дельфах, построенная в середине VI в. до н. э. Это небольшой храмик «в антах», где колонны были заменены двумя поставленными на высокий постамент женскими фигурами — один из первых примеров в античном искусстве замены колонны человеческой фигурой. Большой интерес представляет и небольшая сокровищница сифнийцев в Дельфах. В ней колонны также заменены статуями кор. Кариатиды сокровищницы сифнийцев отличались особенной грацией поз, декоративной выразительностью пышных капителей. Зофор сокровищницы был украшен скульптурным рельефом, посвященным теме гигантомахии.

Небольшие ионийские сокровищницы поздней архаики в Дельфах вместе с дорической сокровищницей афинян соразмерностью своих пропорций, зрелостью стиля предвосхищают дух классической архитектуры V в. до н. э.

СКУЛЬПТУРА

В начальном периоде архаики процесс сложения нового изобразительного искусства шел медленно. Если гомеровский и гесиодовский эпосы продолжали быть живым наследием, если литература качественно по-новому переосмысляла и развивала те или другие стороны наследия эпоса, то в пластических искусствах не было накоплено подобного художественного опыта. В связи с этим менялась не только эстетическая и социальная функции искусства, менялась в отличие от литературы структура ее художественного языка. Поэтому если VII в. до н. э. уже знал интенсивный расцвет лирики, то скульптура и монументальная живопись нового стиля в то время находились, по существу, лишь в состоянии становления.

В VII в. до н. э. еще продолжали существовать очень древние скульптуры. Объектом поклонения служили сохранившиеся вплоть до V в. до н. э. каменные или деревянные идолы-ксоаны. Хотя удельный вес такого рода произведений искусства со временем резко падал, все же на первых порах их авторитет оказывал свое тормозящее воздействие на развитие новых художественных форм в скульптуре. В некоторых случаях формы древних ксоанов почти буквально повторялись. Примером влияния древних ксоанов на культовую пластику может служить группа памятников VII в. до н. э., в частности статуя «Артемиды Делосской». Все же в статуях типа Геры из Герайона на острове Самос уже проявляется интерес к передаче пластической расчлененности объемов, к выявлению пропорций человеческого тела.

Существенна для понимания развития искусства архаики сравнительно небольшая женская статуя критской работы — так называемая «Дама из Оксерра» (середина VII в. до н. э.). В ней строгая фронтальность построения несколько оживлена движением согнутой правой руки — ее кисть в ритуальном жесте прижата к сердцу. Особенно поражает в статуе упругая энергия монументальных по своим пропорциям объемов тела. Это ощущение могучей внутренней жизни пластических форм решительно господствует над восходящей к прошлой эпохе плоскостностью процарапанного геометрического узора, украшающего поверхность ее одежды. Таким образом наметилась новая ступень одновременного процесса очеловечивания и монументализации образа божества.

Следующую ступень в эволюции скульптуры представляет хранящаяся в афинском Национальном музее мраморная голова — сохранившаяся часть монументальной статуи куроса. Начиная с этого памятника можно датировать зарождение аттической школы, гармонически сочетающей пафос объемности и чувство богато дифференцированных орнаментальных ритмов. Моделировка черт лица носит еще достаточно условный характер, но тем отчетливее выступают новые эстетические качества — гармоническое равновесие форм, утонченное благородство ритма и ясная энергия пластики.

Возникает и большая монументальная скульптура нового типа. Менее рафинированная, чем изощренный в своем ритме курос из Афин, менее ясная в своем напряжении, чем «Дама из Оксерра», большая голова статуи Геры из Олимпии (около 600 г. до н. э.) — фрагмент гигантской статуи — с особой силой утверждает радостную торжественность духовного состояния человека-бога. Лицо Геры озарено так называемой архаической улыбкой. Она предельно условна и обобщенна. Но мастера архаики создают ее ради одухотворения человеческого образа. Постоянное состояние возвышенной радостной благости, гармонирующее с собранной энергией некой могучей жизненной силы, воплощенной в напряженной упругости тела, вот пафос архаической улыбки, делающей ее столь необходимой в образном строе античных архаических статуй. Обращаясь к созданию большой монументальной скульптуры, греческие мастера еще только формиро

68

вавшейся культуры полиса прибегали и к опыту монументального искусства восточных деспотий, насчитывающего много веков своего существования. С этим освоением, возможно, связана и тяга к гигантизму. Она особенно ясно сказалась в малоазийской Греции, в частности на Самосе, где воздвигались шести-двенадцатиметровые статуи. Однако в дальнейшем, за исключением редких больших храмовых культовых статуй, основным направлением развития стало создание соразмерных человеку скульптур. В работе над ними и складывался тип и стиль искусства греческого полиса. Этот процесс шел разными путями: число школ, направлений, местных вариантов, взаимных влияний было достаточно велико. Определенное значение имело и постепенное формирование дорического и ионийского направлений в искусстве пластики. Дорика характерна большим интересом к передаче объема и структуры тела, ионика отличается особым интересом к живописно-декоративным и одновременно более динамичным композициям. Однако в отличие от архитектуры многообразие направлений и школ в скульптуре не перекрывалось этими двумя понятиями. В целом развитие архаической скульптуры вело к созданию определенной концепции образа человека, к выработке средств передачи взаимодействия между протагонистами изображаемого события, к постановке проблемы связи скульптуры с архитектурой и к нахождению первых решений этой задачи. Особенно ясно утверждение нового понимания красоты статуарного образа человека выступает на примере архаических кор (или богинь) Государственных музеев Берлина. Все коры, созданные между 580—530 гг. до н. э., поражают выразительностью силуэта при предельной обобщенности формы. Сочетание архитектонической ясности и органической наполненности формы, приведшей в ордере к образованию энтазиса, передано с простой и откровенной ясностью. Поэтому при всей элементарности изображения здесь уже выражена одна из существенных особенностей ваяния архаики. Сдержанный жест прижатой к груди руки, характерный для большинства статуй, обозначает определенный ритуальный акт. Вместе с тем он снимает симметрическую неподвижность образа, придает статуе ощущение напряженности, не нарушающей, однако, общей фронтальности предстоящего перед зрителем изображения.

Статуи кор не тождественны друг другу. В рамках единства общих принципов сказываются и время создания и особенности данного типового решения школой или мастером. В условиях строгой общности основного мотива оттенок жеста, пластической моделировки формы приобретает существенное значение. Правда, в «Коре с куропаткой» мастер уделяет большее внимание орнаментальной выразительности складок, что и составляет специфическую прелесть этой статуи. Но ее объемы несколько вялы, а предельно обобщенные формы выдают руку мастера с менее развитым чувством красоты. В статуе «Богиня с зайцем» мастер строит образ фронтально, избегая сложных ракурсов, но ценит и чувствует красоту упругого весомого объема форм человеческого тела. Он также склонен строить образ более архитектонично. И ритмы складок более геометрически строги, чем в первой статуе. Более графичные, они по контрасту выявляют мощную колоннообразность объема тела. Сдержанная энергия движения ее правой, еле уловимо полусогнутой в локте руки противопоставлена выразительной стремительности ее левой руки, ладонь которой, подобно постаменту, несет у груди фигурку зайца. Уже в этих творениях второй трети VI в. до н. э. чувствуются особый дух архаического ваяния, его стремление к строгой конструктивности и к передаче самых общих состояний человека — величественной энергии, позже — мягкого лиризма. Оттенок такого музыкально-лирического решения образа в рамках предельной обобщенности и постоянности состояния воплощен в статуе коры («Орнита» с острова Самос). Она даже более фронтальна, чем первые две, так как скульптор отказался от мотива приложенной к груди руки — обе руки опущены вдоль тела. Более симметрично наброшен гиматий. Сопоставление весомого ритма кос, лежащих на груди, и легкого ритма складок и линий одежды исполнено необычайного очарования. Однако мастер все же чуть-чуть нарушает симметрию. Кисть правой руки придерживает пеплос, сжимая его. Сам жест, очень условно переданный мастером и исполненный изящества, имел для грека совершенно определенный смысл. Согласно обычаю девы в Ионии должны были тесно обвивать ткань одежды вокруг своих щиколоток. Поэтому изображенная здесь дева или богиня не могла бы навлечь на себя упрека Сафо: «Не умеет она платья обвить около щиколотки»1. Простой и естественно-жизненный, а не символически-ритуальный жест создает ту еле уловимую интонацию естественно лирической, нежной простоты, которая ощущается в иных песнях Сафо. Этому образу более приличествует обращение-призыв Сафо:

Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди

К нам в молочной-белой своей одежде!

Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает

Вновь над тобой2.

Правда, страстные строки Сафо несколько контрастируют с изящной сдержанностью статуи. Она скорее является не выражением чувств Сафо, а пластическим аналогом той живой, поэтически ясной Гонгилы, которую сама поэтесса далее сопоставляет с «кипророжденной» богиней.

Сравнение этих трех статуй показывает богатство оттенков всегда неповторимых и всеобщезначимых образных решений архаики. Их кажущееся единообразие — плод невнимания к тому образно-содержательному смыслу, который в греческом искусстве имеет неслучайный оттенок жизни формы, оттенок движения человеческого тела.

Кстати сказать, многообразие жестов, часто выражающих ложную патетику, оглушающий «грохот» ритмов, господствующих в современном искусстве капиталистического мира, делают людей менее чуткими зрительно к жизни оттенков формы, к ее богатству в подлинно образном искусстве.

1 Сафо. Фрагмент 32. — В сб.: «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева», с. 241.

2 Сафо. Фрагмент 29. — В сб.: «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева», с. 241.

69

Скульптуры эпохи архаики были раскрашены, греки не боялись цветовой жизни своих образов: то насыщенно-яркой торжественности, то более лирической, радостной праздничности. В большинстве случаев от раскраски остались лишь слабые следы. Представление о декоративной звучности раскраски, о ее органической связи с жизнью самой скульптурной моделировки тела дает величаво-радостная берлинская «Богиня с гранатом».

Параллельным путем с образом коры эволюционировал образ бога, героя, атлета, условно обозначаемый термином «курос», то есть юноша (раньше его часто называли Аполлоном). Образ обнаженного прекрасного юноши, как и образ одетой коры, служил разным сюжетным целям, но всегда воплощал красоту человека, его прекрасного тела. Нагота статуй юноши-мужа формально была связана с тем, что на состязаниях, включаемых в большие народные празднества, и в частности на всеэллинских Олимпийских играх, атлеты выступали обнаженными. Они обнажались и во время гимнастических занятий.

Нагота была синонимом типического героического состояния мужчины, его готовности к свершению подвига-усилия. Еще большее значение постепенно приобретал и собственно эстетически-этический момент. Идеал «прекрасной доблести и благолепия» — «калокагафии» раскрывался именно в соразмерной красоте, гармоничности человеческого тела.

Обращение греков к нагому телу вместе с тем ускоряло развитие чувства пропорционального отношения частей к целому, стимулировало изучение пропорций и внутренней архитектоники построения человеческого тела и нахождения путей их художественно осмысленной передачи в камне и бронзе. Естественно, процесс овладения этими задачами, так же, как задачей сочетания длительности, устойчивой постоянности образа с передачей его внутренней жизненности, способности к движению требовал времени и был достаточно длительным.

Так, в конце VII в. до н. э. курос с мыса Сунион передает в основных чертах и мускулистую силу ног-колонн, несущих «перекрытие» торса, и энергичный разворот плеч, и напряжение в мышцах, казалось бы, спокойно опущенных рук. Вместе с тем некоторая несгармонированность пропорций, жесткая фронтальность целого и схематичность моделировки головы выдают в этой статуе раннюю ступень формирования нового стиля. Иной характер носят более зрелые решения середины VI в. до н. э. например, исполненный ясной радостности, строго музыкальный в своей юной красоте курос с острова Мелос, а также курос из Птойона. Формально схема фигуры мало изменилась. Однако большая стройность ног, изящная певучесть силуэта, точная и простая элегантность найденных пропорций свидетельствуют о зрелости стиля. Своеобразное сочетание простоты и изящества решения достигнуто в статуе в полной мере, а вместе с тем в ней воплощено и нечто большее — ощущение радостно-героического господства образа человека над миром.

Если в этих куросах мастер уделяет внимание общей стройности пропорций, изяществу силуэта, то художники иного направления, исходя из тех же общих задач, при их осуществлении прибегают к несколько иному варианту решения. Ваятели архаики ощущают живое тело в какой-то мере подобным ордеру с его равновесием несущих и давящих масс. Первые выявляют себя преимущественно в усилии ног и бедер, вторые — в весомости объема грудной клетки. Этот момент мог даваться либо смягченно — курос с острова Мелос, либо с подчеркнутой определенностью. Так, мастер с острова Наксос в своем куросе выявляет могучую силу упругих бедер, тот «посыл», который они дают стройному торсу юноши и широкому развороту его плеч.

Этот мотив развивался иногда ионийцами или мастерами, следующими их стилю, впрочем, часто более склонными к изящной элегантности силуэта, чем к передаче тяжелой массивности объема тела («Аполлон Тенейский»). Но с особой последовательностью во второй половине VI в. до н. э. он разрабатывался мастерами дорического направления.

К середине VI в. до н. э. относятся и первые опыты овладения хиазмом, то есть легким крестообразным смещением бедер и плеч по отношению друг к другу. Несколько смягчая жесткую фронтальность, этот прием усиливал ощущение скрытой жизни, скрытой способности к движению в величаво спокойных архаических статуях.

К середине века относится и один из лучших образов искусства зрелой архаики — статуя всадника с афинского Акрополя (так называемый «Всадник Рампин»), Сохранились его голова, не полностью торс и фрагменты шеи и головы коня.

По позднейшему изображению всадника на небольшом рельефе с подножия мемориальной стелы (около 520 г. до н. э., Рим, музей Барракко) мы можем себе представить, как выглядела в целом статуя акропольского всадника. Напряженная ясность его архаической улыбки как бы вырастала из пластической моделировки движения и контуров фигуры в целом. Здесь архаическая улыбка как обобщенная передача некоего постоянного радостно-героического состояния духа человека достигает своего совершенства. В дальнейшем она начнет приобретать характер нарочитой манерной изящности, в своей условной всеобщности все более вступает в противоречие со стремлением художников к более конкретной передаче реальной жизни человеческого тела, все более конкретной передаче поступков героя.

Мотив медленно едущего всадника чрезвычайно важен тем, что он был одним из немногих мотивов, где архаический мастер статуарной пластики обращался к более свободной трактовке состояния движения, выходя за пределы схемы шагнувшего и остановившегося куроса. Вообще тема всадника, в которой дается соотношение фигуры коня и управляющего им человека, очень древняя тема. Ее можно было наблюдать еще на рельефе храма в Принии. Но там изображение маленьких фигурок всадников, сидящих на огромных длинноногих конях, носило формально атрибутивный характер. Эстетическая ценность рельефа состояла в общей метрической стилизованности форм, и его решение не претендовало на образное раскрытие соотношения всадника и коня. Лишь позже оно было с таким блеском раскрыто в чернофигурной вазописи и почти одновременно в акропольском всаднике.

70

Несколько массивные формы спокойно идущего коня оттеняют стройную энергию уверенно господствующего над ним всадника. Однако следует отметить, что пара всадник-конь — еще и не вполне группа. Все же это некое двойное существо, где есть и контраст сопоставления и слитность как бы едино движущегося целого. Недаром хорошего всадника иногда уподобляли кентавру. Группу как столкновение или сложное согласие двух протагонистов события отделенная от фронтона архаическая пластика почти не знала. Пребывание архаических скульптур в состоянии «героического» равновесия сил препятствовало передаче конкретного действия, свершения тех или иных поступков. До поры до времени это не мешало ни художникам, ни, видимо, их потребителям — гражданам полиса. Ведь в основном ваяние имело дело с изображением бога или героя. Такой образ занимал известное место в системе мифических представлений древних. Его основные свойства, главные события его деятельности были известны и ассоциативно влияли на оттенок его восприятия. Сам же образ героического бога или героя в своей универсальной ценности не вступал в противоречие с вызываемыми его созерцанием ассоциациями. Если и вводился момент некоего конкретного действия, то вначале это обычно было действие самое общее жизненное и вместе с тем культовое. Таков мотив человека, несущего на своих плечах жертвенного тельца. Сам мотив движения-действия скорее только обозначался, но зато героическая сила и свобода, с которыми был поднят груз, были исполнены торжествующей радостности и юношеской мужественности («Мосхофор» из Афин).

Особой проблемой архаики являлась проблема зарождения и эволюции групповой статуарной композиции. Сама постановка и решение этой задачи были связаны с известными трудностями, порожденными особенностями художественного сознания древних греков эпохи архаики.

Начало выхода из этих трудностей было положено, с одной стороны, в вазописи, где еще были живы традиции схематизированно-условных, но повествовательно-изобразительных вставок в орнаменты ваз позднегеометрического стиля. С другой стороны, проблема действия и взаимодействия персонажей решалась в тот период или в рельефах, более близких к традициям повествовательных циклов, разрабатываемых в вазописи, отчасти в живописи, или в полурельефах-полускульптурах, украшавших фронтоны храмов. Там задача изображения тех или иных, связанных с культом событий властно требовала их пластического воплощения. Это диктовалось как чисто композиционными требованиями большого поля фронтона, так и культовой необходимостью ввести зрителя в круг действий, связанных с божеством или с его покровительством подвигам мифических героев. В круглой скульптуре редкие случаи изображения парных групп все же были в основном посвящены прекрасно разработанному идеалу мужественной силы и красоты человека, проблема же взаимосвязи двух персонажей, по существу, долго не ставилась.

Таковы относящиеся еще к началу VI в. до н. э. парные статуи Клеобиса и Битона работы Полимеда Аргосского, посвященные не богам, а мифическим героям. Они были одним из первых монументальных воплощений героического идеала в дорическом искусстве. Художник с суровой прямолинейностью передает тяжеловесные объемы тела, четко выявляет архитектонику его основных членений. Полимеду была глубоко чужда изысканная утонченность ионийского искусства. По сравнению с искусством VII в. до н. э. группа Клеобиса и Битона с точки зрения героического обобщения образа представляла значительный шаг вперед. Однако парная композиция была сведена к простому соседствованию двух тождественных фигур. Передача сюжетного действия и постепенного осознания особых художественных задач, стоящих перед скульптурой, включенной в синтез пространственных искусств, относится к рубежу VII и VI вв. до н. э. и началась, естественно, с многофигурных сюжетных фронтонных или фризовых композиций. Так, в храме Артемиды на острове Корфу в центре композиции западного фронтона была помещена тяжеловесно-грузная по пропорциям Медуза Горгона. Во фронтоне явственно выражен переходный характер становления монументальной многофигурной композиции. С обеих сторон Медуза фланкирована фигурами лежащих львов. Такая, пусть еще декоративная и примитивная форма уравновешенной композиции представляет все же первый шаг в сложении монументальных, связанных с архитектурой форм искусства.

Однако достигнутая симметрия композиции тут же нарушается. Во-первых, необходимость напомнить о сюжетном смысле изображения, имеющем культовое значение, заставляет мастера ввести маленькое изображение ее сына Хрисаора, с трудом втиснутое в промежуток между Горгоной и львом справа. Никакое реальное взаимодействие столь разномасштабных персонажей невозможно. Во-вторых, помещенная в центре Горгона была изображена в стремительном движении слева направо. Общая симметрия целого этим нарушается (правда, само движение передано условнодекоративно в схеме коленопреклоненного бега). Скульптор стремился подчеркнуть центрированность фигуры и тем, что ее пояс, образованный из двух сплетшихся змей, создает симметрический орнаментальный мотив, что дополнительно акцентирует общую ось композиции.

Характерно, что попытка передать движение и дать хоть какое-нибудь представление о сюжете ведет на этой ранней стадии зарождения монументального искусства к нарушению композиционного равновесия, достигаемого в основном еще чисто орнаментальными, декоративными приемами. Изображение Медузы Горгоны здесь имеет несколько иное значение, чем в ставшей ортодоксальной трактовке мифа о Персее, убивающем зловещую Медузу. Здесь она выполняет некую магическую функцию, являясь силой, охраняющей храм. Эта роль Горгоны-охранительницы, отпугивающей от священного места враждебные людям силы, определяет относительно широкое обращение в VII и первой половине VI в. до н. э. к мотиву фигуры летящей Горгоны. Таков и терракотовый рельеф с фронтона архаического храма, изображающий ярко раскрашенную Горгону (Сиракузы, Национальный музей), который характеризуется тяжеловесной орнаментальностью.

71

Следующий шаг в эволюции групповой композиции намечен на том же фронтоне храма Артемиды. В правом углу вне связи с центральным сюжетом изображен Зевс, поражающий гиганта. Мотив борьбы двух фигур здесь передан более реально. Мастер пытается также согласовать движения фигур с форматом треугольного покатого поля фронтона. Он делает это еще весьма примитивно. В частности, движение фигур направлено от центра к краям фронтона. Идея о завершенном событии, исчерпывающем себя в пределах фронтона, о соответствующей этому центростремительной композиции еще не родилась.

Тенденции, намеченные во фронтоне храма Артемиды на острове Корфу, получают свое продолжение в созданной около 570 г. до н. э. композиции на фронтоне первого Гекатомпедона в Афинах, посвященной борьбе Геракла с тритоном. Пластически наиболее выразительной является расположенная в левой части фронтона фигура Геракла, борющегося со змееобразным тритоном. Исполненное напряженной энергии тело Геракла выразительно противопоставлено вязко-текучему телу тритона. Это уже реальное изображение борьбы, действия, движения. Сам контраст тела Геракла и тритона представляется одним из первых проявлений интереса к выразительному противопоставлению образных и пластических контрастных мотивов, которое приведет к особо плодотворным результатам в искусстве поздней архаики и классики. Мастер также осознает необходимость симметрически уравновешенного расположения фигур по отношению друг к другу. Внутри треугольника фронтона фигуре Геракла, борющегося с тритоном, соответствует в правой части изображение трехголового чудовища со змеиным телом — Тритопатора, причем движение обеих групп направлено от угла фронтона к его центру, что создает уравновешенную симметрическую композицию, точно вписанную в треугольную форму фронтона. Сохранившаяся яркая раскраска голов и тела Тритопатора поражает своей декоративностью. В какой-то мере усиливая плоскостную орнаментальность композиции, она несколько мешает пластически полноценному восприятию скульптурных образов, украшающих фронтон. Условная раскраска (синяя борода, шафрановое лицо) не способствует усилению впечатления общей целостности события. Как мы видим, нахождение оптимальных взаимосвязей скульптурного образа с формой и с образным строем храма было достаточно длительным процессом. Его первые и действительно органические решения относятся уже к зрелой архаике.

В целом проблема соединения скульптуры с архитектурой в VI в. до н. э. решалась созданием композиций, непосредственно связанных с конструкцией здания (размещение рельефов на тимпанах фронтонов или в прямоугольниках метоп). Этот путь привел в конце архаики к плодотворным и весьма принципиальным решениям. Типологически промежуточное звено между собственно скульптурными многофигурными рельефами и изображениями на вазах представлено почти круглым рельефным фризом бронзового кратера из Викса (530—520 гг. до н. э.). На нем изображено шествие воинов — прекрасный пример своеобразного микросинтеза в художественных ремеслах.

Реже разрабатывалась не менее сложная проблема введения круглой статуи в архитектурный ансамбль или площадь, примыкающую к храму. При этом возникали вопросы масштабного соотношения статуи и храма, их пространственного взаиморасположения, стилевого единства.

К ранним вариантам такого решения, приходящимся еще на последнюю четверть VII в. до н. э., можно отнести так называемую Львиную террасу на острове Делос. Ряд грозных в своей скрытой жизненной силе львов, почти тождественных друг другу, расставленных на равных интервалах, создавали метрическую композицию. В своей основе она мало отличалась от сложных восточных решений. Большой интерес также представляли часто выносимые на высокий постамент-колонну изображения сфинксов. Таков сфинкс наксосцев в Дельфах (около 575 г. до н. э.), венчавший десятиметровую колонну. Эти статуи образовывали одну из организующих среду вертикальных доминант и, видимо, выступали в определенной связи с соответствующими архитектурными сооружениями. Поучительна и статуя Ники с острова Делос мастера Архерма. Она дошла до нас в сильно поврежденном виде, однако сохранившиеся обломки крыльев и, кроме того, близкие по стилю небольшие бронзовые статуэтки летящей Ники дают нам возможность реконструировать композицию мастера Архерма. Более изящный и гармоничный по пропорциям, чем у бегущей Горгоны с храма Артемиды на острове Корфу, силуэт Ники четко вырисовывался на фоне плоскостно распластанных крыльев. Закругленно изогнутые, они по ритму контура напоминали капитель ионийской колонны. Ярко раскрашенная, почти узорочная статуя либо стояла на площади на высокой колонне с ионийской капителью, либо венчала фронтон храма. Однако именно декоративный характер композиционного решения, точно рассчитанного только на фронтально плоскостное восприятие и малые размеры фигуры (она несколько меньше человеческого роста), не давали возможности полностью раскрыть и утвердить в ансамбле телесную и духовную ценность скульптурного образа человека. Эта задача была убедительно решена в V в. до н. э. В частности, можно сослаться на «Нику» Пеония.

Особое место в развитии храмовых скульптурных композиций занимают хорошо сохранившиеся памятники архаического искусства италийской Греции. Они образуют неразрывное целое с искусством собственно Греции и вместе с тем обладают рядом специфических черт. В них было найдено одно из первых в своем роде органичных решений синтеза скульптуры и архитектуры. К характерным памятникам такого рода относится метопа «Похищение Европы» из так называемого храмика «Малых метоп» в Селинунте (около 550 г. до н. э.). Это типичная работа местного мастера, сочетающая некоторую массивность пропорций с повышенным чувством ритмической выразительности силуэта. Изящный графизм линий плоского, как бы резного рельефа, игра драпировок, как полагают, указывают на воздействие ионийского искусства. Метопу отличает уже зрелое мастерство вписывания композиции группы в квадратное поле, отведенное архитектурной конструкцией. Несколько выходящее

72

за пределы поля метопы колено полусогнутой передней ноги быка-Зевса и одного из его рогов свидетельствуют не о композиционной неопытности художника, а представляют скорее всего сознательный прием мастера. Характерно, что этот еле заметный вывод фигуры за пределы поля метопы встречается и в очень изысканных, зрелых по стилю архаических метопах большого храма в святилище Геры в устье реки Селы (Посейдонии).

В метопе «Похищение Европы» мастер стремится ассоциативно передать место-среду, где развертывается действие. Море, через которое плывет со своей драгоценной ношей бык-Зевс, обозначено мягкими волнообразными силуэтами двух дельфинов, помещенных у его ног. Аналогичные способы косвенного изображения моря мы встречаем и на современных метопам вазах чернофигурного стиля («Дионис в ладье») и на древних критских росписях. Можно было бы усматривать в этом пример взаимосвязи вазописи и монументального искусства или говорить о прямом воздействии эгейской традиции. Следует, однако, иметь в виду, что для той стадии художественного сознания, где не ставилась проблема передачи окружающей человека среды в ее живой конкретности, обозначение места действия через соответствующее предметное изображение, вызывающее необходимые ассоциации, является приемом не обязательно заимствованным, а органически вырастающим из всей системы образного сознания эпохи.

Все же и в метопе вследствие специфически строгих рамок архитектурной композиции задача собственно образной ассоциативной передачи морской стихии, бега волн, по существу, почти не ставится мастером. Скорее с ритмической жизнью волн или ряби, разбегающейся вокруг плывущего быка, перекликается волнистая рябь его гривы. Гораздо живее эта задача решалась критянами в полной свободно-живописной подвижности (соответствующей праздничной живописной динамике самой архитектуры) росписи пифоса с изображением моря с рыбами из Старого дворца в Фесте. В пределах архаической Греции эта проблема блистательно разрешена в несколько более поздней росписи Эксекия «Дионис в ладье», где свободно разбросанные по кругу дна килика дельфины действительно не только атрибутивно указывают на среду, но и передают ощущение всплесков морских волн.

Стремление утвердить пластическую ценность скульптурного образа и его взаимодействия с зодчеством определяет характер рельефов метоп храма «С» в Селинунте (540—530 гг. до н. э.). Метопы как бы сдавлены между массивными триглифами и кажутся сравнительно небольшими по отношению к тяжеловесной мощи архаического антаблемента. Тем более было необходимо утвердить их место в общей композиции ансамбля, подчеркивая пластическую объемность фигур. Поэтому мастер метоп прибегает к горельефу, почти переходящему в круглую скульптуру.

В композиции метопы с Гераклом, несущим плененных кекропов, фигуры обоих кекропов трактованы зеркально симметрично и условно, однако сама грузно-мощная по пропорциям фигура Геракла дана в достаточно выразительном и вместе с тем жизненно уловленном движении.

Если композицию с Гераклом отличает четко центрированная уравновешенная композиция, то в изображении Персея, убивающего Медузу, большая сложность сюжета мешает художнику добиться нужных результатов. Вместе с тем характерно, что мастер не ставит перед собой также задачу воплотить реальное взаимодействие и борьбу фигур Персея и Горгоны. Все фигуры повернуты лицом к зрителю и связаны друг с другом атрибутивной передачей сюжетной ситуации и общей ритмизованной композиционной схемой. Однако смысл события не только ясно читается зрителем. Суровая энергия ритмов, почти грубая мощь объемов передают жестокую драматичность мифа, решительность и героичность образа Персея.

Очень своеобразным методом эта задача синтеза скульптуры и архитектуры решалась в храмах Посейдонии. Среди скульптурных работ, украшавших архитектурные ансамбли Посейдонии, наибольший интерес представляют метопы сокровищницы (вторая четверть VI в. до н. э.) и метопы большого храма Геры, созданные в конце VI в. до н.э.1. Ряд метоп сокровищницы, как, например, «Борьба Геракла с Антеем», остался незаконченным. Возможно, разгром того города, который воздвиг в святилище Геры эту сокровищницу2, вызвал приостановку работ. Тем не менее незавершенные метопы были раскрашены и поставлены на место. Конечно, это было вынужденное решение, которое дает нам теперь возможность представить последовательность этапов работы архаического скульптора над рельефом.